Myriametersteine & mehr

Dieser Bericht handelt von Myriametersteinen, Hektometersteinen, Rottensteinen, Polygonsteinen und Fronsteinen. Allen gemeinsam ist, dass sie mit Flussläufen, Deichen und Hochwasserschutz zu tun haben. Eine kurze Erklärung: Myriametersteine wurden um 1870 bei der Rheinvermessung alle 10 km am rechten und/oder linken Ufer gesetzt. Hektometersteine stehen alle 100 Meter am Flussufer zwischen den Rheinkilometersteinen. Rottensteine begrenzen das Zuständigkeitsgebiet der Einwohner von bestimmten Orten für die Deichüberwachung. Polygonsteine sind Vermessungsmarken auf Deichen (in Süddeutschland auch als Dämme bezeichnet), insbesondere zur Überwachung von Höhenveränderungen. Fronsteine sind ähnlich wie Rottensteine Begrenzungsmarken für die Zuständigkeiten frondienstleistenden Bewohner flussnaher Orte.Im Ried findet man auch Vermessungssteine. Ich danke Herrn Manfred Drobnik aus Gernsheim für die umfangreichen Informationen und Lagebeschreibungen zu den in diesem Bericht beschriebenen Steinen. Hier können Sie Standorte der Myriametersteine und der Rottensteine in Hessen als GPX-Datei herunterladen und auf Ihrem GPS-Gerät speichern.

Myriametersteine in Hessen

Nach der Begradigung des Oberrheins beschloss die Rhein-Central-Commission der Rheinanliegerstaaten 1863 die Vermessung des Rheins von der Mittleren Brücke in Basel bis zur Rheinmündung. Alle 10.000 Meter wurden Vermessungsmarken, die Myriametersteine, aufgestellt. -->Sehr guter Wikipedia-Artikel. und Wikimedia Commons. Üblicherweise trugen sie auf der Flussseite eine fortlaufende römische Bezifferung, darunter die Höhe über dem Amsterdamer Pegel. Die hessischen Steine bildeten eine Ausnahme, auf der Flussseite war nur die Entfernung von Basel in Kilometer angegeben (arabische Ziffern). Auf der Landseite sind die Entfernungen nach Basel und Rotterdam zu lesen und auf den Seiten die Entfernungen bis bzw. von der Landesgrenze. Dabei gab es Inkonsistenzen: an der badisch-hessischen Grenze bei Lampertheim und an der hessisch-preußischen Grenze bei Bingen wurde

mit vollen Kilometern

weitergezählt, obwohl noch rund 340 m bzw. 480 m

zum vollen Kilometer fehlten: die "kurzen Kilometer". 1939

beschloss man die

Rheinkilometrierung

auf der Mitte der Alten

Brücke in Konstanz beginnen zu lassen. Die

Brücke in Basel steht seitdem bei Kilometer 166,66. Jeder

volle

Stromkilometer wurde mit einer großen rechteckigen

weißen Tafel

mit schwarzen Ziffern markiert, der 500 m Punkt mit einer kleineren

Tafel mit einem Kreuz. Schmale Schilder mit den Ziffern 1-4

und 6-9 bezeichnen die dazwischenliegenden 100 Meterpunkte. Vor oder

hinter diesen Schildern sind häufig/meist

Vermessungsmarken angebracht. Es kann sich dabei um Hektometersteine verschiedenster

Form handeln, aber auch z.B. um Metallmarken im Boden. Nach Auskunft

des Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen dienen die Myriametersteine

heute noch als Höhenfestpunkte.

mit vollen Kilometern

weitergezählt, obwohl noch rund 340 m bzw. 480 m

zum vollen Kilometer fehlten: die "kurzen Kilometer". 1939

beschloss man die

Rheinkilometrierung

auf der Mitte der Alten

Brücke in Konstanz beginnen zu lassen. Die

Brücke in Basel steht seitdem bei Kilometer 166,66. Jeder

volle

Stromkilometer wurde mit einer großen rechteckigen

weißen Tafel

mit schwarzen Ziffern markiert, der 500 m Punkt mit einer kleineren

Tafel mit einem Kreuz. Schmale Schilder mit den Ziffern 1-4

und 6-9 bezeichnen die dazwischenliegenden 100 Meterpunkte. Vor oder

hinter diesen Schildern sind häufig/meist

Vermessungsmarken angebracht. Es kann sich dabei um Hektometersteine verschiedenster

Form handeln, aber auch z.B. um Metallmarken im Boden. Nach Auskunft

des Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen dienen die Myriametersteine

heute noch als Höhenfestpunkte. Die

Ausführungen in Lit.

Schmitt aus

dem Jahr 1993 über die

Geschichte

der Rheinvermessung ist recht interessant. Er beschreibt die

Komplexität des Projektes, die hauptsächlich der

"autonomen

Rheinstaaterei" geschuldet war. Die Staaten definierten

unterschiedliche Nullpunkte. Baden an der badisch-schweizerischen

Grenze, Bayern (Pfalz) an der französisch-bayrischen Grenze,

Hessen

an der Rheinbrücke in Basel, Preußen an der

hessisch-preußischen Grenze. Es war daher sehr sinnvoll, dies

1939

mit

dem Konstanzer Nullpunkt zu vereinheitlichen, wobei es allerdings an

der badisch-schweizerischen Grenze bei Stein am Rhein eine weitere

Fehlstelle von ca. 400 m hinzukam, da die

bisherigen Kilometerpunkte am Oberrhein nicht aufgegeben

werden sollten. S. dazu auch eine

tabellarische Übersicht der Fahrstrecke am Rhein. Im

Rheinkilometer-Projekt

sollen alle Rheinkilometerschilder fotografiert werden. Die

Abbildung rechts zeigt den kurzen Kilometer vom

Lamperheimer Rheinufer gesehen.

Die

Ausführungen in Lit.

Schmitt aus

dem Jahr 1993 über die

Geschichte

der Rheinvermessung ist recht interessant. Er beschreibt die

Komplexität des Projektes, die hauptsächlich der

"autonomen

Rheinstaaterei" geschuldet war. Die Staaten definierten

unterschiedliche Nullpunkte. Baden an der badisch-schweizerischen

Grenze, Bayern (Pfalz) an der französisch-bayrischen Grenze,

Hessen

an der Rheinbrücke in Basel, Preußen an der

hessisch-preußischen Grenze. Es war daher sehr sinnvoll, dies

1939

mit

dem Konstanzer Nullpunkt zu vereinheitlichen, wobei es allerdings an

der badisch-schweizerischen Grenze bei Stein am Rhein eine weitere

Fehlstelle von ca. 400 m hinzukam, da die

bisherigen Kilometerpunkte am Oberrhein nicht aufgegeben

werden sollten. S. dazu auch eine

tabellarische Übersicht der Fahrstrecke am Rhein. Im

Rheinkilometer-Projekt

sollen alle Rheinkilometerschilder fotografiert werden. Die

Abbildung rechts zeigt den kurzen Kilometer vom

Lamperheimer Rheinufer gesehen.Die Mittlere Brücke in Basel befindet sich seit 1939 bei Rheinkilometer 166,66. Folglich stehen die alten Myriametersteine im Badischen nicht bei ganzzahligen Rheinkilometern, sondern bei xy6,66 (z.B. 416,66; 426,66; 436,66). An der Badisch-Hessischen Grenze bei Lampertheim wird der Kilometer 436,66 als 437 definiert (zweiter kurzer Kilometer). Im Hessischen stehen die Myriametersteine demnach an vollen Rheinkilometern, während sie im ehemaligen Preußen bei den Rheinkilometern xy7,48 stehen.

So viel zur Einleitung. Wir wollen uns hier zunächst mit den Myriametersteinen auf dem heutigen hessischen Territorium auf dem rechtsrheinischen Ufer beschäftigen. Um es gleich zu sagen: Es bleibt eine Reihe von Ungereimtheiten und offenen Fragen. Ich habe die Steine im August 2020 per Auto und Fahrrad erkundet.

Anmerkung 01/24: Kristof Doffing hat die im Besitz von Achim Seibert befindlichen Großkarten "Der Rhein-Verlauf von Worms bis Bingen" digitalisiert und im Internet verfügbar gemacht. Interessanterweise sind auf diesen Karten die Myriametersteine (leider nicht alle) eingetragen. Daraus kann man schließen, dass einige Myriametersteine versetzt worden sind: Myriamertstein 32 Trebur, Myriameterstein 34 Budenheim. Es könnte sich auch als simple Eintragungsfehler handeln. Weitere Einzelheiten in www.schiffundtechnik.de.

Auf der Landesgrenze

zu Baden-Württemberg bei Lampertheim steht

bei Rheinkilometer 437 der Myriameterstein 27 (-->Standort).

Er ist nicht leicht zugänglich. Man fährt am

südlichen Ortsende von Lampertheim die sog.

Nato-Straße nach Westen. Vor einer 90 Grad Kurve geht es

geradeaus zu einer Art Straußenwirtschaft "Zum Neurhein"

direkt am Rheinufer.

Hier kann man parken. Dann folgt man dem Weg parallel des Rheins nach

Süden. Der Weg wird immer schmaler und endet im

Gestrüpp und mannshohen Brennnesselbüschen. Hat man

diese überwunden, erreicht man dann zerstochen das Schild mit

der Aufschrift 437. Der weißgestrichene Myriameterstein steht

ca. 20 m landeinwärts hinter dem Schild im Gebüsch.

Auf der Flussseite ist in einem vertieften Feld "437" zu lesen. Auf der

Landseite steht "440 Km von Konstanz". Auf die Diskrepanz bei

den

Entfernungsangaben wird weiter unten eingegangen. Den unbeschrifteten

Seitenteilen

sieht man an, dass sie bearbeitet worden sind. Es ist sehr

wahrscheinlich, dass dieser Stein um 1939 umbeschriftet wurde, die neue

Rheinkilometrierung wurde vorne eingemeißelt und die

Seitenbeschriftung entfernt. Ca. 100 m nördlich davon

stolperte ich

über einen roten Sandstein mit einer schwer entzifferbaren

Inschrift. Fachleute lesen "SiE" (Antiqua). Ob es sich dabei

um einen historischen Hektometerstein

handelt oder nur um einen Güterstein?

Auf der Landesgrenze

zu Baden-Württemberg bei Lampertheim steht

bei Rheinkilometer 437 der Myriameterstein 27 (-->Standort).

Er ist nicht leicht zugänglich. Man fährt am

südlichen Ortsende von Lampertheim die sog.

Nato-Straße nach Westen. Vor einer 90 Grad Kurve geht es

geradeaus zu einer Art Straußenwirtschaft "Zum Neurhein"

direkt am Rheinufer.

Hier kann man parken. Dann folgt man dem Weg parallel des Rheins nach

Süden. Der Weg wird immer schmaler und endet im

Gestrüpp und mannshohen Brennnesselbüschen. Hat man

diese überwunden, erreicht man dann zerstochen das Schild mit

der Aufschrift 437. Der weißgestrichene Myriameterstein steht

ca. 20 m landeinwärts hinter dem Schild im Gebüsch.

Auf der Flussseite ist in einem vertieften Feld "437" zu lesen. Auf der

Landseite steht "440 Km von Konstanz". Auf die Diskrepanz bei

den

Entfernungsangaben wird weiter unten eingegangen. Den unbeschrifteten

Seitenteilen

sieht man an, dass sie bearbeitet worden sind. Es ist sehr

wahrscheinlich, dass dieser Stein um 1939 umbeschriftet wurde, die neue

Rheinkilometrierung wurde vorne eingemeißelt und die

Seitenbeschriftung entfernt. Ca. 100 m nördlich davon

stolperte ich

über einen roten Sandstein mit einer schwer entzifferbaren

Inschrift. Fachleute lesen "SiE" (Antiqua). Ob es sich dabei

um einen historischen Hektometerstein

handelt oder nur um einen Güterstein? Den Myriameterstein

28 findet man auf der Maulbeeraue bei Nordheim/Biblis (-->Standort).

Der weiß angemalte

Stein steht sehr schön am Rheinufer am Kilometerschild 447.

Die

Inschriften

entsprechen denen des Lampertheimer Steins: "447" und "450 Km von

Konstanz". Man erreicht ihn mit einer schönen Fahrradtour vom

Sportplatz am südlichen Ortsausgang von Nordheim. Nach dem

Betrachten des

Myriametersteins 447 kann man am Rhein

entlang nach Norden fahren. Es gibt dort zwei Restaurants

direkt

am Rhein. Bei dem zweiten steht der hübsche Nordheimer

Fährturm auf dem Rheindamm. Fährt man dem

Winterdamm weiter

nach Norden, kann man an einem Pumpwerk einen Rottenstein finden. In

der Nähe liegen die Überreste der Burg

Stein.

Alternativ kann man das Auto am Ende der

Altrheinstraße

am

Winterdeich parken und kommod zum Stein spazieren (1,6 km). Man

passiert dabei einen schönen historischen Sandsteinbrunnen.

Den Myriameterstein

28 findet man auf der Maulbeeraue bei Nordheim/Biblis (-->Standort).

Der weiß angemalte

Stein steht sehr schön am Rheinufer am Kilometerschild 447.

Die

Inschriften

entsprechen denen des Lampertheimer Steins: "447" und "450 Km von

Konstanz". Man erreicht ihn mit einer schönen Fahrradtour vom

Sportplatz am südlichen Ortsausgang von Nordheim. Nach dem

Betrachten des

Myriametersteins 447 kann man am Rhein

entlang nach Norden fahren. Es gibt dort zwei Restaurants

direkt

am Rhein. Bei dem zweiten steht der hübsche Nordheimer

Fährturm auf dem Rheindamm. Fährt man dem

Winterdamm weiter

nach Norden, kann man an einem Pumpwerk einen Rottenstein finden. In

der Nähe liegen die Überreste der Burg

Stein.

Alternativ kann man das Auto am Ende der

Altrheinstraße

am

Winterdeich parken und kommod zum Stein spazieren (1,6 km). Man

passiert dabei einen schönen historischen Sandsteinbrunnen.  Der nächste

Myriameterstein Nr. 29 ist weniger leicht zu

finden (-->Standort).

In Groß-Rohrheim folgt man der Speyerstraße ins

Feld. An der ersten größeren Kreuzung wendet man

sich Richtung Rhein, überquert an einem Rottenstein den

Winterdeich und folgt diesem Weg bis zum Altrheinarm.

Dort

wendet man nach links, folgt dem Weg ca. 450 m

südwärts und

biegt dann einen

Pfad nach rechts ab, wo dann auch gleich der Stein zu finden ist. Er

steht

also nicht direkt am Rhein. Die Inschriften wie bei den

anderen Steinen: "457" und "460 Km

von

Konstanz". Der Stein ist nicht weiß angestrichen, sondern

steht sehr schön in seiner natürlichen Sandsteinfarbe

unter einem großen Baum. Die Zahl ist in einem vertieften

Feld

eingeschlagen; die Seiten sind gestockt, wobei man noch eine

Beschriftung erahnen kann.

Der nächste

Myriameterstein Nr. 29 ist weniger leicht zu

finden (-->Standort).

In Groß-Rohrheim folgt man der Speyerstraße ins

Feld. An der ersten größeren Kreuzung wendet man

sich Richtung Rhein, überquert an einem Rottenstein den

Winterdeich und folgt diesem Weg bis zum Altrheinarm.

Dort

wendet man nach links, folgt dem Weg ca. 450 m

südwärts und

biegt dann einen

Pfad nach rechts ab, wo dann auch gleich der Stein zu finden ist. Er

steht

also nicht direkt am Rhein. Die Inschriften wie bei den

anderen Steinen: "457" und "460 Km

von

Konstanz". Der Stein ist nicht weiß angestrichen, sondern

steht sehr schön in seiner natürlichen Sandsteinfarbe

unter einem großen Baum. Die Zahl ist in einem vertieften

Feld

eingeschlagen; die Seiten sind gestockt, wobei man noch eine

Beschriftung erahnen kann.  Der Stein Nr. 30 bei

Biebesheim ist ein weißgestrichener Rheinkilometerstein aus

Beton mit einer

"467" auf der Flussseite. Die anderen Seiten sind leer (-->Standort).

Man

gelangt zu ihm, indem man am nördlichen Stadtausgang auf dem

Neuen Weg (Natostraße) bis zur Rampe am Rhein fährt.

Der Stein am Kilometerschild 467 steht ca. 1000

Der Stein Nr. 30 bei

Biebesheim ist ein weißgestrichener Rheinkilometerstein aus

Beton mit einer

"467" auf der Flussseite. Die anderen Seiten sind leer (-->Standort).

Man

gelangt zu ihm, indem man am nördlichen Stadtausgang auf dem

Neuen Weg (Natostraße) bis zur Rampe am Rhein fährt.

Der Stein am Kilometerschild 467 steht ca. 1000  m

südöstlich dieser Rampe.

m

südöstlich dieser Rampe. Der Stein 31 auf der Schusterwörth bei Leeheim (-->Standort), direkt am Kilometerschild 477, besteht ebenfalls aus weiß gestrichenem Sandstein. Eine "477" auf der Stromseite ist nicht zu erkennen. Überraschenderweise kann man auf der Landseite undeutlich lesen "480 Km von Konstanz". Man gelangt zu ihm, wenn man von Leeheim aus zu der Satellitenmessstelle am Winterdamm fährt, dann dem Weg nach Süden folgt und an der nächsten Abzweigung nach rechts abbiegt, bis man an den Rhein kommt.

Beim Stein 32 in der

Nähe von Trebur wird es wieder spannend (-->Standort).

In Trebur fährt man den Riedweg bis zum Damm, der zur Insel

Nonnenaue führt. Hier parkt man und schlägt sich per

pedes ins Gebüsch bis man an den Sommerdamm kommt,

den man dem Ginsheimer Altrhein ca. 100 m weiter folgt. Der

Myriameterstein steht auf dem Damm leicht im Gebüsch und kann

leicht übersehen werden. Er besteht aus Sandstein und ist

nicht weiß angestrichen. der Korpus ist 47 x 47 x 80

cm groß. Er

steht auf einem Fuß mit 60 x 60 cm Grundfläche. Auf

dem

flachzylindrischen Kopf (8 cm hoch) ist eine Eisenmarkierung

eingelassen. Auf der Stromseite ist ein

großes "320" zu lesen, auf der Landseite "320000

m von

Basel". Auf der Südseite: "49971 m

von der Landes Grenze" und

auf der Nordseite: "14941

m bis zur Landes Grenze". Dieser Stein

dürfte ein nicht umgearbeiteter Originalstein sein. Am Damm

zur Insel Nonnenaue steht das Kilometerschild 487, darunter ein

weißgestrichener Hektometerstein aus Beton mit der

entsprechenden

Inschrift "487".

Beim Stein 32 in der

Nähe von Trebur wird es wieder spannend (-->Standort).

In Trebur fährt man den Riedweg bis zum Damm, der zur Insel

Nonnenaue führt. Hier parkt man und schlägt sich per

pedes ins Gebüsch bis man an den Sommerdamm kommt,

den man dem Ginsheimer Altrhein ca. 100 m weiter folgt. Der

Myriameterstein steht auf dem Damm leicht im Gebüsch und kann

leicht übersehen werden. Er besteht aus Sandstein und ist

nicht weiß angestrichen. der Korpus ist 47 x 47 x 80

cm groß. Er

steht auf einem Fuß mit 60 x 60 cm Grundfläche. Auf

dem

flachzylindrischen Kopf (8 cm hoch) ist eine Eisenmarkierung

eingelassen. Auf der Stromseite ist ein

großes "320" zu lesen, auf der Landseite "320000

m von

Basel". Auf der Südseite: "49971 m

von der Landes Grenze" und

auf der Nordseite: "14941

m bis zur Landes Grenze". Dieser Stein

dürfte ein nicht umgearbeiteter Originalstein sein. Am Damm

zur Insel Nonnenaue steht das Kilometerschild 487, darunter ein

weißgestrichener Hektometerstein aus Beton mit der

entsprechenden

Inschrift "487".Der Myriameterstein 33 am Rheinkilometer 497 auf der Maaraue bei Mainz-Kostheim besteht aus einem weißgestrichenem Betonquader hinter einem Markierungsstein mit Metallbolzen am Kilometerschild 497 (-->Standort). Der Besuch dieses Steins rentiert sich aus anderen Gründen: Parkt man an der Straße "Mainufer" in Kostheim und fährt mit dem Fahrrad auf der Maaraue dem Treidelweg dem Main entlang, dann kommt man zum Nullpunkt der Mainkilometrierung. Vorher sieht man Hektometersteine die im 45 Grad-Winkel am Mainufer stehen. Auf den beiden dem Main zugewandten Seiten sind dann die einsprechenden 100 Meter Ziffern angebracht. N.B. Die Donau wird ebenfalls von der Mündung ins Schwarze Meer stromaufwärts kilometriert. Da das Delta aber kontinuierlich wächst, gibt es dort negative Kilometerangaben.

Wenn wir mit dem Wagen rheinabwärts fahren, passieren wir an der Gemarkungsgrenze von Mainz-Amöneburg und Wiesbaden-Biebrich die ehemalige Grenze zwischen dem Großherzogtum Hessen und dem Herzogtum Nassau, das 1866 in das Königreich Preußen einverleibt wurde. Der nächste Myriameterstein westlich des Schiersteiner Hafens (-->Standort) am Rheinkilometer 507 stünde auf preußischem Gebiet. Das Kilometerschild steht auf einer Steinbuhne. Ich habe darauf verzichtet, 300 m auf wackeligen Steinen diese Stelle zu erreichen. Vom Ufer aus war kein Myriameterstein zu erkennen. Am Rheindamm und dessen Vorfeld: kein historischer Stein weit und breit. Mehr Informationen weiter unten.

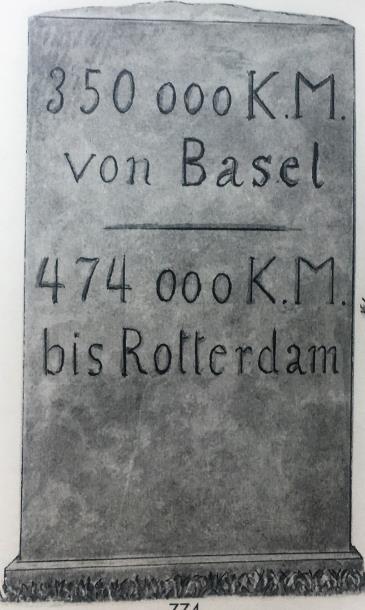

Am Myriameterstein 35 am

Stromkilometer 517 bei Oestrich-Winkel aus gelblichem Sandstein (-->Standort)

hat der Zahn der Zeit heftig genagt. Er ist stark verwittert und wurde

nach 2006 angehoben, so dass der Fuß deutlich aus dem Boden

ragt

(s. Abb.

bei Letzner). gesetzt . Eine

Inschrift ist nur auf der Landseite zu erahnen. Der Stein ist in Lit.

Zorn erwähnt: Danach war die Landseite wie

folgt beschriftet: "350 ooo K.M. von Basel - 474 000

K.M. bis

Rotterdam". Hier irrt Zorn wahrscheinlich. Es müsste eigentlich 474 450

K.M. heißen, wenn man die gut lesbare Inschrift des Steins 36 in Rüdesheim (464,450) berücksichtigt. Auf den Seiten stand zu lesen:"15,227

K.M. von der

Landes Grenze" und "336.703 K.M. bis zur

Landes Grenze". Die letzte

Aussage belegt, dass der Stein in preußischer Zeit gefertigt

wurde. Die Stromseite ist mit "XXXV" beschriftet, wie aus

einer andern Abbildung

von R. Letzner von 2006 hervorgeht. Diese Inschrift war damals noch

gut zu

erkennen. Auch die anderen Seiten waren noch erheblich besser lesbar

als heute. Die Höhenangabe über Pegel Amsterdam

fehlt auf diesem Stein.

Am Myriameterstein 35 am

Stromkilometer 517 bei Oestrich-Winkel aus gelblichem Sandstein (-->Standort)

hat der Zahn der Zeit heftig genagt. Er ist stark verwittert und wurde

nach 2006 angehoben, so dass der Fuß deutlich aus dem Boden

ragt

(s. Abb.

bei Letzner). gesetzt . Eine

Inschrift ist nur auf der Landseite zu erahnen. Der Stein ist in Lit.

Zorn erwähnt: Danach war die Landseite wie

folgt beschriftet: "350 ooo K.M. von Basel - 474 000

K.M. bis

Rotterdam". Hier irrt Zorn wahrscheinlich. Es müsste eigentlich 474 450

K.M. heißen, wenn man die gut lesbare Inschrift des Steins 36 in Rüdesheim (464,450) berücksichtigt. Auf den Seiten stand zu lesen:"15,227

K.M. von der

Landes Grenze" und "336.703 K.M. bis zur

Landes Grenze". Die letzte

Aussage belegt, dass der Stein in preußischer Zeit gefertigt

wurde. Die Stromseite ist mit "XXXV" beschriftet, wie aus

einer andern Abbildung

von R. Letzner von 2006 hervorgeht. Diese Inschrift war damals noch

gut zu

erkennen. Auch die anderen Seiten waren noch erheblich besser lesbar

als heute. Die Höhenangabe über Pegel Amsterdam

fehlt auf diesem Stein.Auf dem Stein in Trebur sind es 14,941 km bis zur Landesgrenze. Addiert man dazu 15,227, erhält man als Summe 30,141. Dies ist die Entfernung zwischen beiden Steinen. Die 141 m Differenz zu vollen 30 km sind möglicherweise der Biegung des Rheins bei Mainz geschuldet, da die Kilometrierung in der Mitte der Fahrrinne definiert ist.

In Rüdesheim, jenseits des

berüchtigten Bahnübergangs,

ca. 30 m östlich des Rheinkilometerschildes 527 findet man am

Bahndamm

Myriameterstein 36 (-->Standort).

Er ist aus Granit gefertigt und ist dementsprechend gut erhalten. Auf

der Stromseite steht: "XXXVI. / 360,ooo K.M. von Basel / 464,450

K.M.

bis Rotterdam" und an den Seiten: "25.227

K.M. von der Landes Grenze"

und

"326.703

K.M. bis zur Landesgrenze". Die Rückseite des

Steins befindet sich dicht am Bahndamm, daher ist sie unbeschriftet.

Die Entfernungsangaben nach Basel und Rotterdam sind auf der

Vorderseite eingemeißelt. Die Höhenangabe

über Pegel

Amsterdam

fehlt auch auf diesem Stein.

In Rüdesheim, jenseits des

berüchtigten Bahnübergangs,

ca. 30 m östlich des Rheinkilometerschildes 527 findet man am

Bahndamm

Myriameterstein 36 (-->Standort).

Er ist aus Granit gefertigt und ist dementsprechend gut erhalten. Auf

der Stromseite steht: "XXXVI. / 360,ooo K.M. von Basel / 464,450

K.M.

bis Rotterdam" und an den Seiten: "25.227

K.M. von der Landes Grenze"

und

"326.703

K.M. bis zur Landesgrenze". Die Rückseite des

Steins befindet sich dicht am Bahndamm, daher ist sie unbeschriftet.

Die Entfernungsangaben nach Basel und Rotterdam sind auf der

Vorderseite eingemeißelt. Die Höhenangabe

über Pegel

Amsterdam

fehlt auch auf diesem Stein.  Der letzte Myriameterstein auf

(heutigem) hessischem Gebiet stand bis vor kurzem (= 2020) bei Lorch am

Rheinkilometer

537,48 (-->Standort)

an der östlichen Seite der Bundesstraße 42 (-->Bild

aus

Wikipedia). Der Stein aus rotem Sandstein ist unbeschriftet. Als ich

ihn aufsuchen wollte, stand ich vor einem Haufen

Abrisstrümmer.

Dort wird die Straße wegen des Baus eines Fahrradwegs

erneuert.

Eine Nachfrage beim örtlichen Kultur- und Heimatverein ergab,

dass

der Stein aufgrund der Baumaßnahmen umgestoßen

wurde. Ein

Bürger meldete dies der Gemeindeverwaltung; diese verwies auf

die

Zuständigkeit von Hessen Mobil. Kurz darauf war der Stein

verschwunden. Ich habe Hessen Mobil angeschrieben mit der Bitte

nachzuforschen, was mit dem Stein geschehen ist. Ich werde an dieser

Stelle berichten.

Der letzte Myriameterstein auf

(heutigem) hessischem Gebiet stand bis vor kurzem (= 2020) bei Lorch am

Rheinkilometer

537,48 (-->Standort)

an der östlichen Seite der Bundesstraße 42 (-->Bild

aus

Wikipedia). Der Stein aus rotem Sandstein ist unbeschriftet. Als ich

ihn aufsuchen wollte, stand ich vor einem Haufen

Abrisstrümmer.

Dort wird die Straße wegen des Baus eines Fahrradwegs

erneuert.

Eine Nachfrage beim örtlichen Kultur- und Heimatverein ergab,

dass

der Stein aufgrund der Baumaßnahmen umgestoßen

wurde. Ein

Bürger meldete dies der Gemeindeverwaltung; diese verwies auf

die

Zuständigkeit von Hessen Mobil. Kurz darauf war der Stein

verschwunden. Ich habe Hessen Mobil angeschrieben mit der Bitte

nachzuforschen, was mit dem Stein geschehen ist. Ich werde an dieser

Stelle berichten.Am 4.11.2020 besuchte ich die Straßenmeisterei in Geisenheim. Und wirklich: Der Stein steht auf einer Palette im hinteren Teil des Grundstücks. Es handelt sich um den ca. 80 cm langen oberen Teil des Myriametersteins. Auf einer Seite ist ein weißer Kreis mit einem schwarzen Rahmen aufgemalt. Der Stein ist an verschiedenen Stellen mit Mörtel ausgebessert. Auf der Unterseite kann man drei Dübellöcher für eine Verbindung mit einem Sockel/Fundament ausmachen. Trotz sorgfältiger Suche konnte ich auf den Seitenflächen keine Beschriftung erkennen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Myriameterstein Nr. XXXVII an seinem Standort am Rheinkilometer 537,48 zurückkehren wird.

Anmerkung 31.5.2023: Zu meiner Überraschung wurde ich von einem Mitarbeiter von Hessen-Mobil gebeten, an einem Ortstermin teilzunehmen, an dem der Standplatz des Myriametersteins festgelegt werden sollte.

Ich war vor dem Termin in Geisenheim, um den Stein mir nochmals anzuschauen. Dabei kam die Vermutung auf, dass es sich nicht um einen Originalstein handelt sondern um einen später gefertigten Ersatzstein. Zwei Gründe sprechen dafür: Er besitzt keinen Fuß, seine Unterseite ist rechtwinklig zu den Seiten gefertigt (= keine Bruchfläche) und er ist unbeschriftet. Das weist darauf hin, dass er möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt gesetzt worden ist, als die anderen Myriametersteine. Der schwarzen Kreis mit der weißen Innenfläche diente wohl dazu, den Stein von der Flussseite sichtbar zu machen. Die schwarze Farbe blättert ab. Es gibt auch eine schwarz-weiße Bemalung der Pyramidenspitze. Auffallend ist, dass die Unterseite keine Zementreste aufweist und dass drei Ankerlöcher ebenfalls zementfrei sind. Der Stein war offensichtlich noch nie einbetoniert. Auf jeden Fall ist der Lorcher Myriameterstein ein wichtiges und erhaltenswertes kulturhistorisches Objekt.

In der Tat ergab eine Recherche, dass der Stein im Denkmalverzeichnis des Landes Hessen verzeichnet ist. In DenkXweb (-->Rheingau-Taunus-Kreis --> Lorch --> B42) erkennt man auf dem Bild, dass der Stein offensichtlich locker auf einem Steinfundament saß, dass er auf einer Seite mit einem Graffito verunziert ist, dass er relativ dicht an der Straße stand und dass der Standort HessenMobil gehört. Im Text ist zu lesen, dass der Stein wahrscheinlich auf die Landseite der Straße versetzt wurde.

Obwohl grundsätzlich solche vorübergehend entnommenen Objekte wieder an den ursprünglichen Standplatz zurückkommen sollten, bestand bei den Teilnehmern der Besprechung Übereinstimmung, den Stein etwas weiter südlich am nördlichen Ende eines Parkplatzes "museal" aufzustellen. Damit kann er den Besuchern zugänglich gemacht werden, was bei dem ursprünglichen Standplatz nicht möglich ist. Dieser war zudem zu dicht an der Straße, der Stein hätte eh einige Meter vom Straßenrand versetzt werden müssen. Auch weil Myriametersteine keine offiziellen Markierungspunkte mehr sind, erscheint die Versetzung unter denkmalschützerischen Aspekten vertretbar zu sein. Das muss allerdings das Landesamt für Denkmalpflege entscheiden.

Die linksrheinischen Myriametersteine des Großherzogtums Hessen habe ich im September 2020 per Auto, Pedes, Fahrrad und Motorrad aufgesucht und beschrieben. Der Stein Nr. 27 am Rheinkilometer 437 steht gegenüber dem von Lampertheim in

der Nähe des

Hofguts Petersau südlich von Worms in der Gemarkung

Bobenheim-Roxheim (-->Standort).

Das Hofgut hat eine eigene Abfahrt von der B 9. Von dort geht/radelt

man dem Rheinbegleitweg (Leinpfad) ca. 1 km flussabwärts. Der

Stein

befindet

sich am Weg hinter dem Rheinkilometerschild. In einem vertieften Feld,

das weiß angelegt ist, wurde "437" eingemeißelt.

Darüber kann man noch undeutlich die römische Zahl

XXVII

erkennen. Die Seiten sind nicht (mehr) beschriftet; man erkennt jedoch

Bearbeitungsspuren an der Oberfläche. Die Rückseite

ist mit

der Inschrift "440 Km von Konstanz" versehen. Man erkennt, dass die

ursprüngliche Beschriftung eine andere war. Die

römische

Ziffer weist darauf hin, dass es sich um keinen

großherzoglichen,

sondern um einen bayrisch/pfälzischen Myriameterstein handelt.

Die

Grenze zwischen Hessen und Baden auf der rechtsrheinischen Seite

stieß bei Rheinkilometer 437 an den Rhein. In der Rheinmitte

traf

sie auf die Grenze der Bayrischen Pfalz. Die hessisch - bayrische

Grenze verlief dann ca. 1,5 km rheinabwärts und wendete sich

dann nach

Westen. Das ist in der -->Skizze

angedeutet. Von dem Stein kann man sehr schön den "kurzen

Kilometer" auf der anderen Rheinseite erkennen.

der Nähe des

Hofguts Petersau südlich von Worms in der Gemarkung

Bobenheim-Roxheim (-->Standort).

Das Hofgut hat eine eigene Abfahrt von der B 9. Von dort geht/radelt

man dem Rheinbegleitweg (Leinpfad) ca. 1 km flussabwärts. Der

Stein

befindet

sich am Weg hinter dem Rheinkilometerschild. In einem vertieften Feld,

das weiß angelegt ist, wurde "437" eingemeißelt.

Darüber kann man noch undeutlich die römische Zahl

XXVII

erkennen. Die Seiten sind nicht (mehr) beschriftet; man erkennt jedoch

Bearbeitungsspuren an der Oberfläche. Die Rückseite

ist mit

der Inschrift "440 Km von Konstanz" versehen. Man erkennt, dass die

ursprüngliche Beschriftung eine andere war. Die

römische

Ziffer weist darauf hin, dass es sich um keinen

großherzoglichen,

sondern um einen bayrisch/pfälzischen Myriameterstein handelt.

Die

Grenze zwischen Hessen und Baden auf der rechtsrheinischen Seite

stieß bei Rheinkilometer 437 an den Rhein. In der Rheinmitte

traf

sie auf die Grenze der Bayrischen Pfalz. Die hessisch - bayrische

Grenze verlief dann ca. 1,5 km rheinabwärts und wendete sich

dann nach

Westen. Das ist in der -->Skizze

angedeutet. Von dem Stein kann man sehr schön den "kurzen

Kilometer" auf der anderen Rheinseite erkennen.Der Stein Nr. 28 am Rheinkilometer 447 existiert nicht mehr. Am Rheinkilometerschild im Wormser Industriegebiet Nord (In der Hollerhecke) findet man nur einen Metallmarke mit "447,0".

Der nächste Myriameterstein (Nr. 29) ist der auf der Ibersheimer Wörth bei Worms-Ibersheim

(-->Standort).

Er steht nicht direkt am Rheinufer, sondern auf einem Parallelweg ca.

100 m weiter westlich. Man erreicht ihm am besten von Hamm aus

(Landdamm Richtung Rhein, links, rechts, rechts, links bis zu einem

Wochenendhaus, dann noch ca. 200 m nach rechts). Interessant ist, dass

er auf der Flussseite mit "460" beschriftet ist, obwohl er

bei

Rheinkilometer 457 steht. Auf der Rückseite ist "460 Km vom

Konstanz" zu lesen. Die Seitenteile sind unbeschriftet. Der Stein

besteht aus rotem Sandstein. Die

Oberflächen sind deutlich bearbeitet. Wahrscheinlich wurden

1939 die alten Beschriftungen dadurch entfernt, indem man die

Oberfläche ca. 1 cm abspitzte und glättete. Das kann

man am Fuß

des Oberteils erahnen. Der Steinmetz

ging dann wohl davon aus, dass die Entfernung von Konstanz 460 km

beträgt

(wie auf der Landseite angegeben). Und dann hat er

fälschlicherweise vorne anstatt einer "457" eine "460"

eingemeißelt.

(-->Standort).

Er steht nicht direkt am Rheinufer, sondern auf einem Parallelweg ca.

100 m weiter westlich. Man erreicht ihm am besten von Hamm aus

(Landdamm Richtung Rhein, links, rechts, rechts, links bis zu einem

Wochenendhaus, dann noch ca. 200 m nach rechts). Interessant ist, dass

er auf der Flussseite mit "460" beschriftet ist, obwohl er

bei

Rheinkilometer 457 steht. Auf der Rückseite ist "460 Km vom

Konstanz" zu lesen. Die Seitenteile sind unbeschriftet. Der Stein

besteht aus rotem Sandstein. Die

Oberflächen sind deutlich bearbeitet. Wahrscheinlich wurden

1939 die alten Beschriftungen dadurch entfernt, indem man die

Oberfläche ca. 1 cm abspitzte und glättete. Das kann

man am Fuß

des Oberteils erahnen. Der Steinmetz

ging dann wohl davon aus, dass die Entfernung von Konstanz 460 km

beträgt

(wie auf der Landseite angegeben). Und dann hat er

fälschlicherweise vorne anstatt einer "457" eine "460"

eingemeißelt.

Diese

recht plausible Erklärung wird

gestützt durch den Myriameterstein Nr. 30 bei Eich. Man

erreicht

ihn von Eich aus, indem man in der Ortsmitte dem Hinweisschild zum

Wochenendgebiet folgt. Die Straße führt direkt zu

dem Stein am

Kilometerschild 457 (-->Standort).

Er besteht aus rotem Sandstein und ist weiß

angestrichen.

Eingemeißelt ist die Zahl "470", jedoch ist sie mit "467"

übermalt. Hier hat man den Fehler erkannt und korrigiert. Die

Seitenteile sind unbeschriftet. Auf der Rückseite ist nichts

zu

lesen. Beim Befühlen der dick überstrichenen

Oberfläche

kann man an den Unebenheiten Buchstaben erahnen. Wenn man die Farbe

vorsichtig entfernen

würde, käme wahrscheinlich "470 Km von

Konstanz" zum

Vorschein.

Diese

recht plausible Erklärung wird

gestützt durch den Myriameterstein Nr. 30 bei Eich. Man

erreicht

ihn von Eich aus, indem man in der Ortsmitte dem Hinweisschild zum

Wochenendgebiet folgt. Die Straße führt direkt zu

dem Stein am

Kilometerschild 457 (-->Standort).

Er besteht aus rotem Sandstein und ist weiß

angestrichen.

Eingemeißelt ist die Zahl "470", jedoch ist sie mit "467"

übermalt. Hier hat man den Fehler erkannt und korrigiert. Die

Seitenteile sind unbeschriftet. Auf der Rückseite ist nichts

zu

lesen. Beim Befühlen der dick überstrichenen

Oberfläche

kann man an den Unebenheiten Buchstaben erahnen. Wenn man die Farbe

vorsichtig entfernen

würde, käme wahrscheinlich "470 Km von

Konstanz" zum

Vorschein. Der Rheinkilometerstein am Kilometerschild 477 besteht aus Beton und ist mit der Inschrift 477 auf der Stromseite versehen. Man findet ihn in der Nähe des Oppenheimer Flugplatzes.

Der

nächste linksrheinische Myriameterstein (Nr. 32) steht in

Nackenheim an der Rheinstraße auf dem Damm hinter einer

Sandsteinmauer (-->Standort).

Er ist neu angemalt. Am Fuß erkennt man sehr schön,

dass er

aus rotem Sandstein besteht. 1939 wurden nur die Ziffern auf der

Flussseite beseitigt und in das vertiefte Feld etwas ungelenk der

Stromkilometer "487" eingemeißelt. Die drei anderen

Flächen

blieben unverändert: Entfernungen von Basel und nach Rotterdam

sowie nach den Landesgrenzen. Es ist der einzige Stein im ehemaligen

Großherzogtum mit dem Hinweis auf Rotterdam. An dem Stein

steht

eine interessant

gestaltete Infotafel.

Der

nächste linksrheinische Myriameterstein (Nr. 32) steht in

Nackenheim an der Rheinstraße auf dem Damm hinter einer

Sandsteinmauer (-->Standort).

Er ist neu angemalt. Am Fuß erkennt man sehr schön,

dass er

aus rotem Sandstein besteht. 1939 wurden nur die Ziffern auf der

Flussseite beseitigt und in das vertiefte Feld etwas ungelenk der

Stromkilometer "487" eingemeißelt. Die drei anderen

Flächen

blieben unverändert: Entfernungen von Basel und nach Rotterdam

sowie nach den Landesgrenzen. Es ist der einzige Stein im ehemaligen

Großherzogtum mit dem Hinweis auf Rotterdam. An dem Stein

steht

eine interessant

gestaltete Infotafel.

Am linksrheinischen Stromkilometer 497 auf dem Winterhafendamm von Mainz findet sich nur ein moderner, etwas lädierter Rheinkilometerstein aus Beton mit der entsprechenden Beschriftung unter dem Kilometerschild. Auf der Rheinkarte von 1880 ist direkt an der Fußgängerbrücke der Myriameterstein 33 eingezeichnet.

Auch

hier ist die Rheinkarte von 1880 von Interesse (Achtung: nicht genordet

!). Dort ist der Stein 34 nicht an seinem jetzigen Standplatz

eingezeichnet, sondern ca. 600 Meter stromabwärts ! Der erste

Gedanke war, dass er wegen des Baus der chemischen Fabrik versetzt

worden ist. Das kann aber nicht sein, weil er unter dem korrekten

Rheinkilometerschild 507 steht. Wahrscheinlich ist dies ein Fehler des

Kartenzeichners.

Auch

hier ist die Rheinkarte von 1880 von Interesse (Achtung: nicht genordet

!). Dort ist der Stein 34 nicht an seinem jetzigen Standplatz

eingezeichnet, sondern ca. 600 Meter stromabwärts ! Der erste

Gedanke war, dass er wegen des Baus der chemischen Fabrik versetzt

worden ist. Das kann aber nicht sein, weil er unter dem korrekten

Rheinkilometerschild 507 steht. Wahrscheinlich ist dies ein Fehler des

Kartenzeichners. Die Karte Rechts (genordet) ist eine Überlagerung der alten mit einer neuen OSM-Karte. Der heutige Standort des Steins ist mit einem roten Stern gekennzeichnet. Die nördliche Uferlinie der Rheins verlief auf dem Wiesbadener Wasserversickerungsgelände. Wenn der linksrheinische Myriameterstein 34 dort gestanden hatte (gelber Stern), ist er wahrscheinlich bei dem Bau der Anlage entsorgt worden. Wenn allerdings der Zeichner der alten Karte sich nicht geirrt hat (Standort roter Kreis), müsste der linksrheinische Stein in dem dichten Wald südlich des Fußballplatzes FSV Oberwalluf stehen. Ich werde gelegentlich nachschauen. Anmerkung 3/24: Wir waren in Niederwalluf und mussten feststellen, dass der potentielle Standplatz nicht zugänglich war.

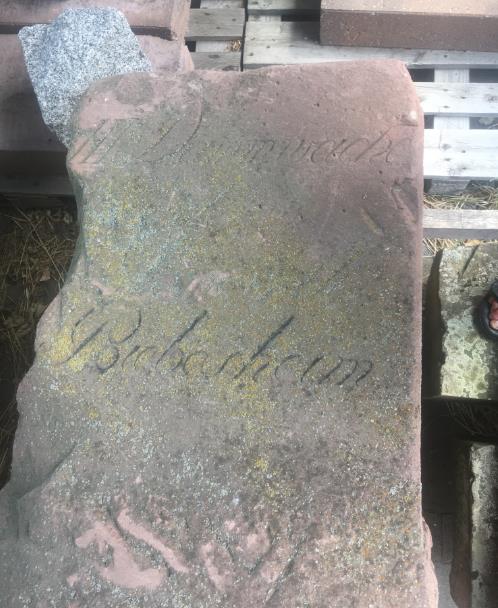

Der Myriameterstein 35 am

Rheinkilometer 517 bei Ingelheim dürfte 1939

verändert worden seins. Den

weißgestrichenen Sandstein erreicht man am besten von der

Fähre nach Oestrich-Winkel aus, indem man

gut 2 km den

Rhein entlang ostwärts geht/radelt (-->Standort).

Der Weg von Osten ist wenig attraktiv. Auf der Stromseite ist "350"

eingemeißelt, auf der Landseite steht "350000

M. von Basel." Auf der Ostseite ist zu lesen: "78600

m von der Landes Grenze" und auf der

Westseite: "12133 m

bis zur Landes Grenze". Das ist die übliche Beschriftung eines

originalen großherzoglichen Myriametersteins. Die

Überraschung: Die "350" und die Entfernungsangaben zu den

Landesgrenzen befinden sich in einem vertieften Feld. Die

Inschrift "350000 M. von Basel." auf der

Landseite befindet sich dagegen nicht

in einem vertieften Feld. Unter dieser Inschrift - verdeckt durch das

untere der beiden Eisenbänder, mit denen der Stein

stabilisiert

wurde - erkennt man ein weiteres vertieftes Feld. Eine neue Inschrift

ist nicht zu erkennen. Dieser Befund ist

nicht einfach zu interpretieren. Wenn die Entfernungsangabe von Basel

ebenfalls erneuert worden wäre, hätte man vermuten

können, dass es sich um einen umgearbeiteten Myriameterstein

handelt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass etwa die Ziffer 5 aus

einer 6 umgearbeitet wurde (dann hätte der Stein vorher in

Bingen

gestanden). Hat

sich der Steinmetz bei der Arbeit vertan und musste die korrekten

Zahlen in den vertieften Feldern nachtragen? Wir werden es wohl nie

erfahren. Die Eisenbänder wurden zwischen 1997 und 2006

angebracht

(Information: R. Letzner)

Der Myriameterstein 35 am

Rheinkilometer 517 bei Ingelheim dürfte 1939

verändert worden seins. Den

weißgestrichenen Sandstein erreicht man am besten von der

Fähre nach Oestrich-Winkel aus, indem man

gut 2 km den

Rhein entlang ostwärts geht/radelt (-->Standort).

Der Weg von Osten ist wenig attraktiv. Auf der Stromseite ist "350"

eingemeißelt, auf der Landseite steht "350000

M. von Basel." Auf der Ostseite ist zu lesen: "78600

m von der Landes Grenze" und auf der

Westseite: "12133 m

bis zur Landes Grenze". Das ist die übliche Beschriftung eines

originalen großherzoglichen Myriametersteins. Die

Überraschung: Die "350" und die Entfernungsangaben zu den

Landesgrenzen befinden sich in einem vertieften Feld. Die

Inschrift "350000 M. von Basel." auf der

Landseite befindet sich dagegen nicht

in einem vertieften Feld. Unter dieser Inschrift - verdeckt durch das

untere der beiden Eisenbänder, mit denen der Stein

stabilisiert

wurde - erkennt man ein weiteres vertieftes Feld. Eine neue Inschrift

ist nicht zu erkennen. Dieser Befund ist

nicht einfach zu interpretieren. Wenn die Entfernungsangabe von Basel

ebenfalls erneuert worden wäre, hätte man vermuten

können, dass es sich um einen umgearbeiteten Myriameterstein

handelt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass etwa die Ziffer 5 aus

einer 6 umgearbeitet wurde (dann hätte der Stein vorher in

Bingen

gestanden). Hat

sich der Steinmetz bei der Arbeit vertan und musste die korrekten

Zahlen in den vertieften Feldern nachtragen? Wir werden es wohl nie

erfahren. Die Eisenbänder wurden zwischen 1997 und 2006

angebracht

(Information: R. Letzner)Bei Stromkilometer 527 müsste der letzte großherzogliche Myriameterstein stehen (Nr. 36). Das entsprechende Kilometerschild steht auf dem Damm des Binger Hafens. Dort steht ein etwas lädierter moderner Stein mit "527" auf der Nordseite. S. dazu bei einem Myriameterstein-Artikel von Reiner Letzner, der im Internet verfügbar ist.

Laut Wikipedia ist der nächste linksrheinische Myriameterstein Nr. 40 erst wieder bei Rheinkilometer 567,48 in Boppard-Bad Salzig zu finden. Die hessisch-preußische Grenze verlief bei Bingen in der Mitte der Nahe. Dort (bzw. in der Verlängerung bis zur Strommitte) war offensichtlich der Ausgangspunkt der preußischen Kilometrierung. Dieser Punkt befindet sich 520 Meter stromabwärts von Rheinkilometer 529. Dort wird mit Rheinkilometer 530 weitergezählt. Daher steht/stand der nächste Myriameterstein in Lorch nicht bei Rheinkilometer 537 sondern bei km 537,480.

Die Übersicht ergibt ein recht inhomogenes Bild der großherzoglichen Myriametersteine.

| Nr./Rhein-km/Ort | Stromseite | Landseite | Seite stromaufwärts | Seite stromabwärts |

| Hessen-rechtsrheinisch | ||||

| 27/437/Lampertheim | 437 | 440 Km von Konstanz | ||

| 28/447/Nordheim | 447 | 450 Km von Konstanz | ||

| 29/457/Groß-Rohrheim | 457 | 460 Km. von Konstanz | ||

| 31/477/Leeheim | 480 Km. [von Konstanz] | |||

| 32/487/Trebur | 320 | 320000 m von Basel | 48971 m von der LG | 14941 m bis zur LG |

| Hessen-linksrheinisch | ||||

| 29/457/Worms-Ibersheim | 460 | 460 Km. von Konstanz | ||

| 30/467/Eich | 470 | [470 Km. von Konstanz] | ||

| 32/487/Nackenheim | 487 | 320000

M. von Basel. 505165 M. bis Rotterdam |

48600 m von der LG | 42133 m bis zur LG |

| 34/507/Budenheim | 340 | 340000 m von Basel | 68600 m von der LG | 22133 m bis zur LG |

| 35/517/Ingelheim | 350 | 350000 M. von Basel. | 78600 m von der LG | 12133 m bis zur LG |

| Bayerisch-linksrheinisch | ||||

| 27/437/Bobenheim-Roxheim | (XXVII) 437 | 440 Km. von Konstanz | ||

| Preußen-rechtsrheinisch | ||||

| 35/517/Oestrich-Winkel | XXXV | 350000

K.M. von Basel. 474450 M. bis Rotterdam |

15.227 K.M. von der LG | 306703 K.M. bis zur LG |

| 36/527/Rüdesheim | XXXVI. <-- |

360,000

K.M. von Basel. 464,450 K.M. bis Rotterdam |

25.227 K.M. von der LG | 326.703 K.M. bis zur LG |

| 37/537/Lorch | Weißer Kreis mit schwarzem Rand |

Fett = Ziffern in vertieftem Feld, LG = Landes Grenze

Alle großherzoglichen Myriametersteine bestehen aus rotem Sandstein, wahrscheinlich aus dem Neckartal. Die preußischen Steine in Oestrich-Winkel, Rüdesheim und Lorch bestehen aus gelbem Sandstein, Granit und rotem Sandstein. Die Wikipedia- Aussage, dass die Myriametersteine aus Ibbenbürer Sandstein gefertigt sind, stimmt nicht in dieser allgemeinen Form.

Es gibt demnach mehrere großherzoglich-hessische Myriameterstein-Variationen

- Sandstein mit Kilometernummer von B. nicht vertieft, Hinweis auf Basel und Landesgrenzen (Trebur, Budenheim)

- Sandstein mit Kilometernummer von B. vertieft, Hinweis auf Basel und Landesgrenzen (Ingelheim)

- Sandstein mit Kilometernummer von K. vertieft, Hinweis auf Basel und Rotterdam sowie Landesgrenzen (Nackenheim)

- Sandsteine mit Kilometernummer von K. vertieft, Hinweis auf Konstanz (Lampertheim, Nordheim, Groß-Rohrheim)

- Sandstein ohne Kilometernummer, Hinweis auf Konstanz (Leeheim)

- Sandsteine mit falscher Kilometernummer von K. nicht vertieft, Hinweis auf Konstanz (Ibersheim, Eich)

- Betonsteine mit Kilometernummer von K, nicht vertieft, nur Rheinkilometernummer (Biebesheim, Kostheim, Oppenheim, Mainz) B. = Basel, K. = Konstanz

Soweit die Beschreibung der Hessischen Myriametersteine. Diskutieren wir im Folgenden einige offenen Fragen und Inkonsistenzen. Der Literatur ist zu entnehmen, dass die Myriametersteine ab 1863 gesetzt worden sind. Ab 1883 führten die Rheinuferstaaten eigene Kilometrierungen ein, beginnend an der Landesgrenze mit Null. Ausnahme war Hessen, das die Kilometrierung weiterhin an der Baseler Rheinbrücke ausrichtete. Es ist anzunehmen, dass die vorhandenen historischen hessischen Myriametersteine eine Beschriftung wie die des Treburer Steins aufwiesen. Die Inschriften der hessischen Steine unterscheiden sich von denen der üblichen Myriametersteinen: Statt der Stein-Nummer in römischen Zahlen ist die Entfernung von Basel in arabischen Ziffern eingemeißelt. Die Höhenangabe in Bezug auf Rotterdam fehlt. Trotzdem ist anzunehmen, dass es sich um die Original-Myriametersteine handelt und nicht etwaige Ersatz-Steine aus 1883. Die Steine sind aus rotem Neckarsandstein gefertigt. Die Steine bei Lampertheim, Nordheim, Groß-Rohrheim, Ibersheim, Eich und Nackenheim wurden 1939 in verschiedener Weise umgearbeitet; die neue Kilometrierung wurde - vertieft - auf der Stromseite eingemeißelt, ebenso die Entfernung von Konstanz. Die Hinweise auf die Landesgrenzen wurden eliminiert.

Soweit ist alles verständlich. Kehren wir nochmals zum Myriameterstein bei Lampertheim bei Kilometer 437 zurück. Auf der Stromseite steht die Zahl 437 das bedeutet, dass es 437 km von besagter Rheinbrücke in Konstanz entfernt ist (die kurzen Kilometer außeracht lassend). Auf der Landseite steht jedoch, dass er 440 km von Konstanz entfernt sei. Wie ist die Differenz von 3 km zu erklären? Der Stein wurde 1939 umgearbeitet. Das bedeutet, dass die Differenz nichts mit einer Rheinbegradigung zu tun haben kann. Interessant in dem Zusammenhang ist ein Artikel in Wikipedia über die Rheinkilometrierung. Dort ist u.a. zu lesen: Auf der deutsch-schweizerischen Rheinstrecke zwischen Stein am Rhein und Basel (Hochrhein) misst die Zählung das deutsche Rheinufer ab. Dasselbe Prinzip findet auf der deutsch-französischen Rheinstrecke zwischen Basel und Lauterbourg Anwendung. Auf der übrigen Strecke zählt man die Länge der Strommittellinie. Ob die deutsche Uferlinie möglicherweise kürzer ist als die Linie in der Strommitte? Aber das kann nicht die Differenz von 3 km erklären.

Auf

Basis der Recherchen von Manfred Drobnik kamen wir des

Rätsels Lösung etwas näher. Der gesuchte

Punkt muss

sich 3000 m von der Konstanzer Rheinbrücke entfernt

befinden.

Die Grenzen des Konstanzer

Trichters

verlaufen entlang einer gedachten Linie zwischen dem Hörnle

(östlichsten Punkt des Bodanrücks) und Bottighofen

(Schlössli?). In der Mitte dieser Linie gibt es einen Punkt,

der

recht genau 3000 m von der Brücke entfernt ist. Dies

könnte

der gesuchte Referenzpunkt sein. Auf der Karte aus www.bodensee-geodatenpool.de entspricht

dies Punkt 6. Der Konstanzer Trichter ist

der einzige Bereich des Obersees, in dem eine Hoheitsgrenze

(Deutschland - Schweiz) definiert ist. Im anderen Teil des Obersees

behilft

sich mit technischen Grenzdefinitionen. In der

Karte wird ein

"letzter Staatsgrenzpunkt im Konstanzer Trichter" genannt.

Dieser ist allerdings nur rund 2230 m von der Brücke entfernt.

Bis

auf den Beweis des Gegenteils darf demnach angenommen werden, dass die

auf der Rückseite der hessischen Myriametersteine genannte

Entfernung nach Konstanz sich auf das diesen Punkt 6 bezieht.

Auf

Basis der Recherchen von Manfred Drobnik kamen wir des

Rätsels Lösung etwas näher. Der gesuchte

Punkt muss

sich 3000 m von der Konstanzer Rheinbrücke entfernt

befinden.

Die Grenzen des Konstanzer

Trichters

verlaufen entlang einer gedachten Linie zwischen dem Hörnle

(östlichsten Punkt des Bodanrücks) und Bottighofen

(Schlössli?). In der Mitte dieser Linie gibt es einen Punkt,

der

recht genau 3000 m von der Brücke entfernt ist. Dies

könnte

der gesuchte Referenzpunkt sein. Auf der Karte aus www.bodensee-geodatenpool.de entspricht

dies Punkt 6. Der Konstanzer Trichter ist

der einzige Bereich des Obersees, in dem eine Hoheitsgrenze

(Deutschland - Schweiz) definiert ist. Im anderen Teil des Obersees

behilft

sich mit technischen Grenzdefinitionen. In der

Karte wird ein

"letzter Staatsgrenzpunkt im Konstanzer Trichter" genannt.

Dieser ist allerdings nur rund 2230 m von der Brücke entfernt.

Bis

auf den Beweis des Gegenteils darf demnach angenommen werden, dass die

auf der Rückseite der hessischen Myriametersteine genannte

Entfernung nach Konstanz sich auf das diesen Punkt 6 bezieht.Eine Anmerkung zu badischen Rheinkilometersteinen sei an dieser Stelle noch erlaubt: Zwischen 1883 und 1891 wurden am badischen Rhein offensichtlich unabhängig von den Vereinbarungen der Rhein-Central-Commmission (Kilometrierung ab Rheinbrücke Basel) neue Kilometersteine gesetzt, und zwar rheinabwärts, beginnend an der badisch-schweizer Grenze bei Weil am Rhein. Sie wurden mit einer fortlaufenden Kilometernummer versehen. Der Oberrhein wurde ab dem Nullpunkt an der badisch-schweizer Grenze bei Weil am Rhein stromaufwärts kilometriert. -->Hier ist als Beispiel der Stein 132,5 bei Büsingen aufzurufen. Bei der Umstellung 1939 auf Konstanz als neuen Nullpunkt wurde bei Stein am Rhein ein kurzer Kilometer eingefügt, um mit der bestehenden Kilometrierung übereinstimmen zu können. Der alte badische Nullpunkt liegt seitdem bei Rheinkilometer 170. Folglich gibt es eine Differenz von 170 zwischen der aktuellen Rheinkilometrierung auf den Schildern (Zählung ab Konstanz) und der Beschriftung der alten badischen Kilometersteine (Zählung ab Grenze). S. dazu Wikipedia-Artikel zur Rheinkilometrierung. Als Beispiel für einen solchen badischen Kilometerstein ist -->hier eine Abbildung des Steines No 45 bei Hartheim vor dem Rheinkilometerschild 215 aufzurufen.

Rottensteine im hessischen Ried

Meinen ersten Kontakt zu Rottensteinen hatte ich 2013, als ich einen Rottenstein in Egelsbach beschrieb. Im Rahmen meiner Erkundungen im hessischen Ried suchte ich auf Basis der Informationen von Manfred Drobnik eine Reihe dieser Steine auf, fotografierte sie und dokumentierte ihre Standorte, die in den meisten Fällen nicht die Originalstandorte sein dürften. Die folgende Aufstellung ist natürlich nicht vollständig. Die beschriebenen Steine befinden sich alle auf dem Gebiet des ehemaligen Großherzogtums Hessen. Dies ist ein allerdings nicht hinreichender Beleg, dass es sich um eine Hessische Spezialität handelt. Einem Zeitungsartikel (ohne weitere Quellenangabe, möglicherweise HStAD, G15, Gross-Gerau, Y101) ist jedoch zu entnehmen, dass nach den Hochwässern 1819, 1824 und 1825 die Dämme erhöht wurden und eine Verordnung erlassen wurde zur Regelung der Bewachung der Rheindämme bei hohem Wasser in den Provinzen Starkenburg und Rheinhessen. -->Hier geht es zu einem Übersichtsplan des Ried.Maim Deichverbandes von 1896

Rüsselsheim,

auf dem Maindamm nordwestlich der Böcklersiedlung (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein" (S), "Bischofsheim" (W), Rüsselsheim

(O), quadratische Grundfläche

Rüsselsheim,

auf dem Maindamm nordwestlich der Böcklersiedlung (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein" (S), "Bischofsheim" (W), Rüsselsheim

(O), quadratische Grundfläche Bischofsheim,

zwischen Eisenbahnbrücke

und Autobahnbrücke auf Maindamm (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein" (S), "Bischofsheim"(W),

"Gustavsburg"

(O),

quadratische Grundfläche. Er wurde verkeht herum

eingesetzt.

Gustavsburg liegt westlich und Bischofsheim östlich

des

Steins.

Bischofsheim,

zwischen Eisenbahnbrücke

und Autobahnbrücke auf Maindamm (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein" (S), "Bischofsheim"(W),

"Gustavsburg"

(O),

quadratische Grundfläche. Er wurde verkeht herum

eingesetzt.

Gustavsburg liegt westlich und Bischofsheim östlich

des

Steins.  Ginsheim,

am Altrheindamm (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein", "Ginsheim" (N), "Bauschheim" (S),

quadratische Grundfläche

Ginsheim,

am Altrheindamm (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein", "Ginsheim" (N), "Bauschheim" (S),

quadratische Grundfläche Bauschheim, an

der Dammwache

am Schwarzbach-Pumpwerk (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein", "Bauschheim" (N), "Astheim I" (S),

quadratische Grundfläche

Bauschheim, an

der Dammwache

am Schwarzbach-Pumpwerk (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein", "Bauschheim" (N), "Astheim I" (S),

quadratische Grundfläche Astheim

1, am Winterdamm westlich von Astheim (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein", "Astheim I" (N), "Trebur" (S),

quadratische Grundfläche.

Astheim

1, am Winterdamm westlich von Astheim (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein", "Astheim I" (N), "Trebur" (S),

quadratische Grundfläche. Astheim 2, an der

Straße nach Trebur, die als Hochwasserschutzdamm

ausgeführt ist, hinter der Leitplanke (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein", "Astheim II", Trebur II",

quadratische Grundfläche

Astheim 2, an der

Straße nach Trebur, die als Hochwasserschutzdamm

ausgeführt ist, hinter der Leitplanke (-->Standort).

Beschriftung: "Rotten Stein", "Astheim II", Trebur II",

quadratische Grundfläche Trebur

1,

nördlich von Hessenaue am

Winterdamm (-->Standort). Beschriftung:

"Rotten Stein", "Trebur" (N), "Hessenaue" (S),

quadratische Grundfläche

Trebur

1,

nördlich von Hessenaue am

Winterdamm (-->Standort). Beschriftung:

"Rotten Stein", "Trebur" (N), "Hessenaue" (S),

quadratische Grundfläche Trebur 2, an der

Straße zur Nonnenau auf dem Schwarzbach-Damm (-->Standort). Beschriftung:

"Rotten Stein" (W), "Trebur I" (N), Geinsheim II" (S), "Dornheim"(O),

quadratische Grundfläche

Trebur 2, an der

Straße zur Nonnenau auf dem Schwarzbach-Damm (-->Standort). Beschriftung:

"Rotten Stein" (W), "Trebur I" (N), Geinsheim II" (S), "Dornheim"(O),

quadratische Grundfläche Hessenaue,

südlich der

Siedlung am

Winterdamm (-->Standort). Beschriftung:

"Rotten Stein", "Hessenaue" (N), "Geinsheim" (S),

quadratische Grundfläche

Hessenaue,

südlich der

Siedlung am

Winterdamm (-->Standort). Beschriftung:

"Rotten Stein", "Hessenaue" (N), "Geinsheim" (S),

quadratische Grundfläche Leeheim,

am Damm am Langgässer

Weg (-->Standort). Beschriftung:

"Rotten Stein", "Leeheim I." (N), "Leeheim II." (S),

quadratische Grundfläche (wurde falsch herum

eingesetzt)

Leeheim,

am Damm am Langgässer

Weg (-->Standort). Beschriftung:

"Rotten Stein", "Leeheim I." (N), "Leeheim II." (S),

quadratische Grundfläche (wurde falsch herum

eingesetzt) Erfelden, am Damm an

der Straße nach Leeheim (-->Standort). Beschriftung:

"Rotten Stein", "Leeheim " (W), "Erfelden" (O), quadratische

Grundfläche

Erfelden, am Damm an

der Straße nach Leeheim (-->Standort). Beschriftung:

"Rotten Stein", "Leeheim " (W), "Erfelden" (O), quadratische

Grundfläche Stockstadt

1, am Dammtor zum

Kühkopf (-->Standort). Beschriftung

Westseite:

"Rotten Stein", sonst unbeschriftet,

rechteckige Grundfläche

Stockstadt

1, am Dammtor zum

Kühkopf (-->Standort). Beschriftung

Westseite:

"Rotten Stein", sonst unbeschriftet,

rechteckige Grundfläche Stockstadt

2, an der Modau, an der

Umfassungsmauer der

Waldmühle (-->Standort).

Beschriftung Westseite "Rotten Stein", Seitenteile

unbeschriftet, rechteckige Grundfläche

Stockstadt

2, an der Modau, an der

Umfassungsmauer der

Waldmühle (-->Standort).

Beschriftung Westseite "Rotten Stein", Seitenteile

unbeschriftet, rechteckige Grundfläche Biebesheim

1, am

Winterdamm südlich des Kühkopfs (-->Standort). Beschriftung: "IIte

Dammwache der Gemeinde Biebesheim" (Westseite),

sonst unbeschriftet, rechteckige Grundfläche

Biebesheim

1, am

Winterdamm südlich des Kühkopfs (-->Standort). Beschriftung: "IIte

Dammwache der Gemeinde Biebesheim" (Westseite),

sonst unbeschriftet, rechteckige Grundfläche Biebesheim

2, am Winterdamm am Ende der

Dammstraße (-->Standort).

Beschriftung auf der Ostseite: "Rotten Stein. der Gemeinde

Biebesheim." Der untere Teil der Fläche wurde in

jüngster

Zeit glattgeschliffen, wobei "der Gemeinde" fast vollständig

eliminiert wurde. "Biebesheim" wurde wahrscheinlich

erneuert. Auf

der nördlichen Schmalseite ist

"II." zu erkennen,

auf der Südseite "I.". Rechteckige Grundfläche

Biebesheim

2, am Winterdamm am Ende der

Dammstraße (-->Standort).

Beschriftung auf der Ostseite: "Rotten Stein. der Gemeinde

Biebesheim." Der untere Teil der Fläche wurde in

jüngster

Zeit glattgeschliffen, wobei "der Gemeinde" fast vollständig

eliminiert wurde. "Biebesheim" wurde wahrscheinlich

erneuert. Auf

der nördlichen Schmalseite ist

"II." zu erkennen,

auf der Südseite "I.". Rechteckige Grundfläche Groß-Rohrheim 1, am

Winterdamm

(-->Standort).

Beschriftung:

kaum lesbar, wahrscheinlich "I. Rottenbezirk der

Gemeinde Grosrohrheim" (S),

rechteckige Grundfläche

Groß-Rohrheim 1, am

Winterdamm

(-->Standort).

Beschriftung:

kaum lesbar, wahrscheinlich "I. Rottenbezirk der

Gemeinde Grosrohrheim" (S),

rechteckige Grundfläche Groß-Rohrheim 2,

Grenze zu Klein-Rohrheim an einem historischen

Sperrwerk

südlich der B44-Brücke über B44 alt und

Bahnlinie

gegenüber Kröhnke-Denkmal.

(-->Standort). Beschriftung: "IIter

Rottenbezirk der Gemeinde Grosrohrheim?" (N),

rechteckige Grundfläche

Groß-Rohrheim 2,

Grenze zu Klein-Rohrheim an einem historischen

Sperrwerk

südlich der B44-Brücke über B44 alt und

Bahnlinie

gegenüber Kröhnke-Denkmal.

(-->Standort). Beschriftung: "IIter

Rottenbezirk der Gemeinde Grosrohrheim?" (N),

rechteckige Grundfläche  Nordheim,

am Pumpwerk

in der Nähe der Weschnitzmündung (-->Standort).

Beschriftung: "Dammwache der Gemeinde Nordheim" (W) ,

rechteckige Grundfläche

Nordheim,

am Pumpwerk

in der Nähe der Weschnitzmündung (-->Standort).

Beschriftung: "Dammwache der Gemeinde Nordheim" (W) ,

rechteckige Grundfläche Lampertheim

am Bootshaus des

Wassersportvereins (-->Standort).

Beschriftung ist schwer lesbar:

Lampertheim

am Bootshaus des

Wassersportvereins (-->Standort).

Beschriftung ist schwer lesbar: "I Dammwache der Gemeinde Lampertheim" (W), rechteckige Grundfläche.

Der oben erwähnte Rottenstein

in Egelsbach

soll der Vollständigkeit halber hier nochmals

aufgeführt werden (-->Standort=

Grundstück August-Bebel-Straße 29-31). Beschriftung:

"Rotten

Stein." Auf einer Schmalseite: "III", auf der Rückseite ist

die

Beschriftung herausgeschlagen worden, rechteckige

Grundfläche.

Der oben erwähnte Rottenstein

in Egelsbach

soll der Vollständigkeit halber hier nochmals

aufgeführt werden (-->Standort=

Grundstück August-Bebel-Straße 29-31). Beschriftung:

"Rotten

Stein." Auf einer Schmalseite: "III", auf der Rückseite ist

die

Beschriftung herausgeschlagen worden, rechteckige

Grundfläche.In der Deichmeisterei in Biebesheim, Dammstraße 32, werden weitere Rottensteine aufbewahrt:

"Rotten

Stein" "Geinsheim" "Leeheim

II."(quadratisch, in Grünanlage aufgestellt)

"Rotten

Stein" "Geinsheim" "Leeheim

II."(quadratisch, in Grünanlage aufgestellt) "(1ster?)

Rottenbezirk der Gemeinde Nordheim" , "2 ter

Rottenbezirk der Gemeinde Nordheim", (rechteckig, in

Grünanlage aufgestellt)

"(1ster?)

Rottenbezirk der Gemeinde Nordheim" , "2 ter

Rottenbezirk der Gemeinde Nordheim", (rechteckig, in

Grünanlage aufgestellt) "III te

Dammwache der Gemeinde Biebesheim" (rechteckig, im Schuppen

liegend)

"III te

Dammwache der Gemeinde Biebesheim" (rechteckig, im Schuppen

liegend)Nachtrag: Der Stein wurde im April 2022 restauriert und im Hof des Biebesheimer Heimatmuseums aufgestellt

--> Zeitungsartikel

"Rottenbezirk der Gemeinde

Bürstadt" (rechteckig, im Schuppen liegend)

"Rottenbezirk der Gemeinde

Bürstadt" (rechteckig, im Schuppen liegend)Auf der linken Rheinseite gibt es ebenfalls Rottensteine. Manfred Drobnik hat einige von ihnen aufgespürt:

Oppenheim

(-->Standort),

Beschriftung: "Oppenheim", Rotten Stein", "Dienheim", Foto:Drobnik

Oppenheim

(-->Standort),

Beschriftung: "Oppenheim", Rotten Stein", "Dienheim", Foto:Drobnik Dienheim

(-->Standort),

Beschriftung: "Dienheim", "Ludwigshöhe", Foto:Drobnik

Dienheim

(-->Standort),

Beschriftung: "Dienheim", "Ludwigshöhe", Foto:Drobnik Eich (-->Standort),

Beschriftung: "Dammwache der Gemeinde Hamm", Foto:Drobnik

Eich (-->Standort),

Beschriftung: "Dammwache der Gemeinde Hamm", Foto:Drobnik Ibersheim

(-->Standort),

Beschriftung: "Rottenbezirk der Gemeinde Ibersheim", "Rottenbezirk der

Gemeinde Ibersheim", Foto:Drobnik

Ibersheim

(-->Standort),

Beschriftung: "Rottenbezirk der Gemeinde Ibersheim", "Rottenbezirk der

Gemeinde Ibersheim", Foto:Drobnik Rhein-Dürkheim (-->Standort),

Beschriftung: "Rottenbezirk der Gemeinde Ibersheim", "Rottenbezirk

der Gemeinde Rhein-Dürkheim", Foto:Drobnik

Rhein-Dürkheim (-->Standort),

Beschriftung: "Rottenbezirk der Gemeinde Ibersheim", "Rottenbezirk

der Gemeinde Rhein-Dürkheim", Foto:DrobnikWenn man die Steine mit zwei Ortsbezeichnungen zwischen Gustavsburg und Leeheim betrachtet, die am Hauptdamm stehen (also ohne die landeinwärts stehenden Steine Astheim 2 und Trebur 2), dann erhält man eine schöne Reihung. Daraus folgt, dass bis auf einen Rottenstein bei Ginsheim - Gustavsburg (s.u.), dort noch alle Rottensteine vorhanden sind. Südlich von Erfelden wird es etwas komplexer, da von Rottenbezirke die Rede ist.

| ORTSBESCHRIFTUNG |

STEINBEZEICHNUNG |

| Rüsselsheim - Bischofsheim | Rüsselsheim |

| Bischofsheim - Gustavsburg | Bischofsheim |

| Gustavsburg - Ginsheim | Gustavsburg = nicht aufgefunden |

| Ginsheim – Bauschheim | Ginsheim |

| Bauschheim – Astheim I | Bauschheim |

| Astheim I – Trebur | Astheim 1 |

| Trebur – Hessenaue | Trebur 1 |

| Hessenaue – Geinsheim | Hessenaue |

| Geinsheim – Leeheim II | Geinsheim (=Deichmeisterei Biebesheim) |

| Leeheim II – Leeheim I | Leeheim |

| Leeheim – Erfelden | Erfelden |

Anmerkung 11/2021: Dieser Artikel wurde im September 2020 verfasst. Im November 2021 machte mich Herr Peter Schneider aus Bischofsheim auf einen weiteren Rottenstein auf dem Maindamm zwischen Bischofsheim und Rüsselsheim direkt an der Gemarkungsgrenze aufmerksam. Ich ergänzte die Tabelle um den ersten Eintrag und änderte "Gustavsburg" in "Bischofsheim", um in der Logik der Benennung zu bleiben. Sieht man sich die Reihenfolge der Steine an, dann fehlt eigentlich ein Stein an der Grenze von Gustavsburg und Ginsheim (rot markiert). Gründelt man etwas tiefer, dann erfährt man, dass es keine eigenständige Gustavsburger Gemarkung gab. Wir sind den Rheindamm von Ginsheim bis zum Zugang zur Rheininsel Bleiau abgegangen und keinen entsprechenden Stein (Gustavsburg - Ginsheim) gefunden. Trotzdem müsste es diesen Stein gegeben haben, andernfalls wäre der westliche Stein am Maindamm (oben mit "Bischofsheim" bezeichnet) nicht mit "Gustavsburg", sondern mit "Ginsheim" beschriftet. Der fehlende Stein wird wahrscheinlich beim Bau des Hafens und des Tanklagers verlorengegangen sein.

Polygonsteine im Hessischen Ried

Polygonsteine sind Vermessungssteine in

einem Polygonnetz,

oft entlang von Wegen und Straßen. Die Polygonsteine,

über

die hier berichtet werden soll, sind Bestandteil des alten

Rheinpolygons. Sie dienten zur Vermessung des

Rheins und zur

Höhenbestimmung von Deichkronen. Dies ist relevant, um

mögliche Setzungen zu überwachen. Durch die

Fortschritte

in

der Vermessungstechnik sind sie überflüssig geworden.

Da sie

bei der Deichpflege störten, wurden sie häufig

entfernt. In

der Deichmeisterei in Biebesheim ist ein Stein mit der Nummer

1382 aufbewahrt. Er besteht aus einem vierkantigen

Fuß von

ca. 60 cm

Höhe,

einer 20 cm hohen Säule mit einem Durchmesser von 30 cm. Auf

einer

Seite ist ein 5 cm dicker Metallbolzen als Höhenmarke

angebracht,

auf der anderen Seite

ist

eine Zahl zu lesen. Das

Material ist Basalt. Am Altrhein bei Lampertheim (Restaurant

Fährhaus), am Ende der

Biedensandstraße (-->Standort)

sind vier solcher Polygonsteine aufgestellt. Während meiner

Ried-Erkundungen ist mir eine Reihe von weiteren Polygonsteinen

aufgefallen. Bei Ingelheim

(zwischen Rhein-Schänke und der

Fähre) haben wir vier Polygonsteine gefunden, die sich

offensichtlich noch an den

Originalstandorten befanden. Die Nummerierungen: 395, 397, 399 und 407.

Polygonsteine sind Vermessungssteine in

einem Polygonnetz,

oft entlang von Wegen und Straßen. Die Polygonsteine,

über

die hier berichtet werden soll, sind Bestandteil des alten

Rheinpolygons. Sie dienten zur Vermessung des

Rheins und zur

Höhenbestimmung von Deichkronen. Dies ist relevant, um

mögliche Setzungen zu überwachen. Durch die

Fortschritte

in

der Vermessungstechnik sind sie überflüssig geworden.

Da sie

bei der Deichpflege störten, wurden sie häufig

entfernt. In

der Deichmeisterei in Biebesheim ist ein Stein mit der Nummer

1382 aufbewahrt. Er besteht aus einem vierkantigen

Fuß von

ca. 60 cm

Höhe,

einer 20 cm hohen Säule mit einem Durchmesser von 30 cm. Auf

einer

Seite ist ein 5 cm dicker Metallbolzen als Höhenmarke

angebracht,

auf der anderen Seite

ist

eine Zahl zu lesen. Das

Material ist Basalt. Am Altrhein bei Lampertheim (Restaurant

Fährhaus), am Ende der

Biedensandstraße (-->Standort)

sind vier solcher Polygonsteine aufgestellt. Während meiner

Ried-Erkundungen ist mir eine Reihe von weiteren Polygonsteinen

aufgefallen. Bei Ingelheim

(zwischen Rhein-Schänke und der

Fähre) haben wir vier Polygonsteine gefunden, die sich

offensichtlich noch an den

Originalstandorten befanden. Die Nummerierungen: 395, 397, 399 und 407.

Manfred Drobnik hat sich sehr intensiv mit diesen Polygonsteinen beschäftigt: die Steine mit drei Ziffern stehen am Rheinufer, die mit geraden Zahlen auf der rechten und die mit den ungraden Zahlen auf der linken Rheinseite. Sie stehen in der Regel alle 200 Meter abwechselnd auf beiden Rheinseiten, also alle 400 Meter auf der gleichen Rheinseite. Die Zählung beginnt mit 1 an der badisch-Hessischen Grenze. Ein Stein mit der Nummer 1 stand/steht nach Lit. Schmitt ca. 43 m nördlich des Myriametersteins Nr. 27 bei dem Hofgut Petersau (s. Abb. aus Lit Schmitt). Dieser Stein konnte von Manfred Drobnik am Rheinuferweg nicht gefunden werden, wohl aber zwei Steine mit den Nummern 3 und 7. Die Steine mit den 3-stelligen Nummern besitzen ein Zentrierloch auf dem Kopf, das häufig nicht deutlich sichtbar ist. Der Stein mit der höchsten Zahl, den wir gefunden hatten war der mit der Nummer 407 bei Ingelheim. Bis zur Landesgrenze an der Nahemündung sind es rund 10500 Meter. Ungefähr dort müsste der Stein mit der Nummer 420 gestanden haben. Die Steine mit vier Ziffern (mit 1 an erster Stelle) stehen auf den Dämmen. Sie besitzen kein Zentrierloch und die eingeschlagenen Nummern sind unabhängig von der Rheinseite an der sie stehen, geradzahlig - bis auf eine Ausnahme (1093, Sommerdamm Ibersheim). Eine gleichmäßige Abfolge der Nummern ist nicht zu erkennen. Manfred Drobnik hat bis Ende 2020 insgesamt 40 diese Polygonsteine gefunden.

Weitere Kennzeichnungen am Rheinufer (Profilsteine?)

Soweit die Beschreibung. Mir ist nicht bekannt, ob diese Punkte jemals abmarkiert waren. Die Nummerierung der Polygonsteine ist unterschiedlich. Diese dürften mit diesen Punkten nichts zu tun haben.

Fronsteine an der Weschnitz

Vier interessante Steine stehen am Weschnitzwehr in der Nähe von Lorsch (-->Standort). Es handelt sich um Frondienst-Abschnittsteine an der Weschnitz, die um 1780 gesetzt wurden. Auf der Infotafel ist folgendes zu lesen:

Zum

Schutz vor Überschwemmungen mussten die Kurmainzer Untertanen

Jahr

für Jahre die Weschnitz säubern das Bett auf die

gehörige Weite und Tiefe ausheben, die Dämme

ausbessern,

erhöhen und befestigen. Zu dieser harten Fronarbeit wurden die

arbeitsfähigen Männer des Oberamtes Starkenburg und

des Amtes

Gernsheim

Zum

Schutz vor Überschwemmungen mussten die Kurmainzer Untertanen

Jahr

für Jahre die Weschnitz säubern das Bett auf die

gehörige Weite und Tiefe ausheben, die Dämme

ausbessern,

erhöhen und befestigen. Zu dieser harten Fronarbeit wurden die

arbeitsfähigen Männer des Oberamtes Starkenburg und

des Amtes

Gernsheim  herangezogen.

Jede Gemeinde hatte, je nach Mannschaftsstärke, seinen durch

mächtige Steine gekennzeichneten Abschnitt. Je Mann wurde eine

Arbeitsleistung von 3,70 m pro Tag gefordert.

herangezogen.

Jede Gemeinde hatte, je nach Mannschaftsstärke, seinen durch

mächtige Steine gekennzeichneten Abschnitt. Je Mann wurde eine

Arbeitsleistung von 3,70 m pro Tag gefordert.Zwölf dieser Steine standen am so genannten oberen Abschnitt (von Biblis-Kleinhäuser Grenze Bach aufwärts bis zum Zusammenfluss der alten und der neuen Weschnitz bei Lorsch) unverrückbar auf dem Damm eingegraben. Auf den Distriktsteinen wurde der Name der Gemeinden eingehauen und somit der jeweilige Arbeitsabschnitt festgelegt. Nach 1803 verloren diese Steine ihre Bedeutung. Man entfernte sie vom Weschnitzdamm. Beim Ausheben des neuen Landgrabenbettes kamen im August 1971 vier ehemalige Abschnittssteine zum Vorschein. Sie waren offensichtlich zur Verfüllung verwendet worden. Im Jahr 1980 wurden die Steine im Rahmen des Heimatkundlichen Lehrpfades hier aufgestellt. Als seltene Flurdenkmäler sollen sie der Nachwelt erhalten bleiben und erinnern, wie hart unsere Vorfahren mit der unbändigen Weschnitz gerungen haben.

Vermessungssteine bei Gernsheim

Drei

Steine und eine Informationstafel bei Gernsheim erinnern an die

historische Landvermessung 1908. Der nördliche Stein steht an

der

Straße von Gernsheim nach Pfungstadt (-->Standort),

Bild links mit Manfred Drobnik, der mich zu den Steinen

führte.

Der mittlere befindet sich an der kleinen Kapelle "Maria

Einsiedel" südöstlich von Gernsheim (-->Standort)

und der südliche an der Umgehungsstraße von

Groß-Rohrheim (-->Standort). Sie

wurden 2008 zum 100. Jubiläum der zweiten Basismessung im

Großherzogtum Hessen gesetzt. Eine Messingtafel

ist auf ihnen befestigt.

Drei

Steine und eine Informationstafel bei Gernsheim erinnern an die

historische Landvermessung 1908. Der nördliche Stein steht an

der

Straße von Gernsheim nach Pfungstadt (-->Standort),

Bild links mit Manfred Drobnik, der mich zu den Steinen

führte.

Der mittlere befindet sich an der kleinen Kapelle "Maria

Einsiedel" südöstlich von Gernsheim (-->Standort)

und der südliche an der Umgehungsstraße von

Groß-Rohrheim (-->Standort). Sie

wurden 2008 zum 100. Jubiläum der zweiten Basismessung im

Großherzogtum Hessen gesetzt. Eine Messingtafel

ist auf ihnen befestigt.Für eine Triangulation benötigt man Winkel und Entfernungen. In dieser Basismessung bei Gernsheim wurde die Entfernung zwischen zwei ca. 5 km voneinander entfernten Eichpunkten genau vermessen. Somit konnte ein Dreieck zum Melibokus und zu anderen Messpunkten genau bestimmt werden. Die Eichpunkte bei Gernsheim sind in Form von unterirdischen Betonwürfeln markiert. Die beiden äußeren Gedenksteine liegen in nördlicher und südlicher Verlängerung der Basislinie an zugänglicheren Orten; die Lage des mittleren Steins an der Kapelle entspricht der eines historischen Zwischensteins. Die erste Basismessung fand 1808 zwischen dem Turm der Darmstädter Stadtkirche und dem Kirchturm in Griesheim statt (Lit. Heckmann und Will). Im Friedensplatz in Darmstadt war eine runde Bronzeplakette eingelassen, die an die erste Basismessung erinnern soll. Diese Plakette wurde 2019 vor der Umgestaltung des Friedensplatzes vorsorglich entfernt und wurde bisher noch nicht wieder eingesetzt.

Auf der Infotafel am südlichen Gedenkstein bei Groß-Rohrheim ist folgendes zu lesen:

| Historische Landesvermessung Die Basis bei Gernsheim von 1908 Unsere Erdoberfläche wurde schon lange vor der Verfügbarkeit von satellitengestützten Verfahren vermessen. Seit dem frühen 17. Jahrhundert wendete man dazu die sog. Triangulation an. Dabei wurde die Landschaft mit Dreiecksnetzen überzogen, deren Winkel man mit Theodoliten ausmaß. Die ermittelte Lage der Dreieckspunkte bildete die geodätische Grundlage für die Erstellung von Landkarten. Kennt man in einem Dreiecksnetz die Länge einer Dreiecksseite (der „Basis"), dann lassen sich auch die Längen aller anderen Dreiecksseiten mit trigonometrischen Formeln (Sinussatz) berechnen. Die genaue Bestimmung einer Basis ist jedoch kompliziert. In Hessen sind lediglich zwei Basismessungen durchgeführt worden. Die erste erfolgte 1808 zwischen Darmstadt und Griesheim. Diese Basis war rund 7.750 m lang und legte den Maßstab der „Alten Triangulation" des Großherzogtums Hessen fest. Die zweite Basis wurde 100 Jahre

später unter der Leitung

des Wasserbaugeometers Karl Blaß gemessen. Sie verlief

östlich von Gernsheim

etwa in Nord-Süd-Richtung. Ihre Länge wurde mit drei

exakt geeichten

Metalldrähten zu 4.952,135 m bestimmt Die Vermarkung des

Anfangspunkts „Basis

Nord“, des Endpunkts „Basis Süd“

sowie der vier Zwischenpunkte erfolgte

unterirdisch mit Betonwürfeln, die bis heute erhalten

geblieben sind. Die Gernsheimer Basis wurde durch

Winkelmessungen mit den

Punkten „Melibocus“ und „Eich“

der „Neuen Hessischen Triangulation“ verbunden,

sodass sich die Länge dieser fast 17 km langen Strecke

unabhängig kontrollieren

ließ. Die Abweichung betrug 0,141 m (weniger als 1 cm pro

km), was innerhalb

des Unsicherheitsbereiches der damaligen Bestimmung lag. Zum 100-jährigen Bestehen wurde

die Basis durch das

Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation neu

vermessen.

Danach war die 1908 ermittelte Länge nur 31 mm zu kurz

gewesen. Die Basismessung bei Gernsheim war eine

bemerkenswerte

geodätische Präzisionsarbeit. Zur Erinnerung wurde der Streckenverlauf an drei Stellen (Exzentrum Basis Nord, Zwischenpunkt 4 und Exzentrum Basis Süd) durch Granitpfeiler mit Metallbolzen örtlich sichtbar gemacht. Zwischenpunkt 4 befindet sich 3.304,168 m vom alten Anfangspunkt „Basis Nord“ und 1.647,998 m vom alten Endpunkt „Basis Süd“ entfernt. |

I