Steinbrücken

Es gibt in der Landschaft Dreieich nur noch wenige

Natursteinbrücken. Die schönste ist zweifellos die

Brücke über den Teich im Schloss Wolfsgarten,

allerdings ist

sie nicht aus Sandstein, sondern aus rotgefärbten Beton.

Trotzdem

ist sie die Schönste von allen.

Die größte Natursteinbrücke

führt die

Rheinstraße in Offenthal über die Dreieichbahn.

Die unbekannteste ist die Brücke der Dreieichbahn

über den Hengstbach. Für

mich persönlich ist die wiederentdeckte

Steinplattenbrücke am

Dreieichenhainer Wald die interessanteste. Ich habe ihr eine eigene

Seite gewidmet. Klicken Sie

-->

hier.

Steinbrücken in Langen

Steinbrücken in

Sprendlingen

Steinbrücken in

Dreieichenhain

Steinbrücken in

Götzenhain

Steinbrücken in

Offenthal

Der Buchbach

Der Schlagsbach und der

Steinkautengraben

Steinbrücken

in Wolfsgarten und Langen

Teichbrücke im Schlosspark

Wolfsgarten

|

|

|

Sehr

zum Leidwesen der Egelsbacher gehört das Schloss

Wolfsgarten

zur Langener Gemarkung. Diese wunderschöne Brücke

wurde aber

gebaut, als Wolfsgarten noch eine eigenständige Gemarkung war,

nämlich 1902, als der Park

im Englischen Stil umgestaltet wurde.

Das private Gelände ist zur

Rhododentronblüte

im Frühjahr an zwei

Wochenenden und zum "Fürstlichen Gartenfest" im

Herbst geöffnet. Ein Besuch lohnt sich!

|

Die

kleine Brücke über den Sterzbach in Langen liegt in

der

Bachgasse/Borngasse, kurz bevor der Sterzbach in den unterirdischen

Orkus verschwindet. Zusammen mit den Sühnekreuzen ist dies ein

wunderschönes Ensemble, leider haben sich

Graffiti"künstler"

daran versucht.

-->Standort

Im Langener Wald,

westlich der Siedlung Neurott

,

überquert die Fichtenschlagschneise einen Graben mittels einer

sehr schönen, mittlerweile etwas lädierten

Sandsteinbrücke. Zwischen 1828 und 1835 wurde dieses

Gebiet

gerodet. Auf dem

Messtischblatt

von 1876

ist der Graben mit der Brücke im freien Feld

eingezeichnet.

Zwischen 1901 und 1929 wurde das Gebiet wieder aufgeforstet. Der Graben

entwässerte früher die Neurott-Wiesen. Diese Funktion

wurde

durch den Bau der Siedlung (Housing Area) in den 50er Jahren

überflüssig. Daher wurde die Brücke auch

nicht durch

eine Verrohrung ersetzt, sondern dem Verfall preisgegeben. Mehrere

große Steine sind aus ihrer Verankerung gerissen und liegen

jetzt

im Graben. Es wäre schön, wenn diese Brücke

wieder

restauriert werden könnte. Der Grenzstein rechts unten in der

Abbildung wird übrigens im

Kapitel

Grenzsteine beschrieben.

-->Standort

Nachtrag

3/2012: Zwischenzeitlich habe ich die Brücke

etwas

freigelegt (kleine Bilder oben rechts). Ich habe mir vorgenommen,

dafür zu sorgen, dass die Brücke wieder in den

ursprünglichen Zustand versetzt werden wird.

In

Fortsetzung des oben beschriebenen trockenen Grabens finden wir weitere

Brücken, über welche die Waldschneisen

diesen

überquerten. Die nächste an der Finkenschneise

(Fortsetzung

der Buchschlagschneise) ist verrohrt und damit uninteressant. Die

Brücke an der Einzelheckschneise ist eine sehr gut erhaltene

Sandsteinbrücke mit einem trogförmigen Unter-

und

Oberprofil. Eine

Aufnahme des

Inneren der Brücke verdeutlicht dies.

-->Standort.

Die nächste Brücke in dem Verlauf des

Trockengrabens

befand

sich an der Siebenten Stein Schneise. Sie war verrohrt und wurde wegen

Funktionslosigkeit eliminiert. Die Überreste in Form

des

einbetonierten Rohres liegen noch im Graben.

Steinbrücken

in Sprendlingen

Das

linke Bild (Archiv Baumbusch) zeigt die in den 50er

Jahren abgebrochene

zweibogige Sandsteinbrücke über den Hengstbach

an der B 3.

Ich erinnere mich noch gut daran,

als kleiner Junge mit Herzklopfen und ohne Schuhe unter den

Bögen

durchgewatet zu sein. Und sonntags an die Taubenpickster, die auf den

breiten Sandsteinbrüstungen auf die Rückkehr ihrer

Tauben

warteten. Die Brücke, wie auch einige Fachwerkhäuser,

fielen

der Verbreiterung der Darmstädter Straße zum Opfer.

Auf dem

rechten Bild wird die Tristesse der rezenten Architektur

überdeutlich. Die handwerklich exzellent ausgeführte

Sandsteinmauer rechts wurde mit 2008 mit einer starken

Betonbrüstung versehen, um die Anwohner der Vogtei vor den

häufigen Jahrhunderthochwässern zu schützen.

An

dieser

Stelle noch eine Anmerkung über den Ausbau des Hengstbachprofils:

Die Sohle des Bachbettes wurde in

den

1950er Jahren zwischen dem Mariahallweiher und der

Poststraße betoniert und ihr ein Rinnenprofil verpasst. Ich

kann

mich noch gut daran erinnern, dass vorher

in trockenen Sommern die Algen im Bachbett verfaulten. Das roch nicht

allzu gut. Für uns Kinder war es trotzdem schöner, im

nichtbetonierten

Bachbett zu spielen und "die Bach" aufzustauen. Aus heimatkundlicher

Sicht war es ein

Frevel, den

Mariahallweiher in

den 60er Jahren zuzuschütten (von dem Verlust dessen

Sandfang-Funktion einmal abgesehen).

Oberhalb des Mariahallweihers (Richtung Schwimmbad und

Theisenmühle) ist der

Hengstbach nicht gefasst. Vor dem Zufluss zum Mariahallweiher floss der

Hengstbach durch ein ca. 10 m. langes Gewölbe, das beim

Hochwasser

1981 zerstört und nicht mehr wiederhergestellt wurde. Ich

gründete Anfang der 70er Jahre übrigens eine

Bürgerinitiative, die erfolgreich gegen die

Betonierung des

Hengstbaches bis zur Theisenmühle und darüber hinaus

protestierte.

Bei

den Ufermauern kann man verschiedene Bauperioden unterscheiden:

zwischen Lindenplatz und Bachstraße wurden am rechten Ufer

unregelmäßige rotliegende Steine benutzt

(desgleichen hinter

dem heutigen Gemeindehaus der Erasmus- Alberus- Gemeinde).

Nördlich der Brücke der Darmstädter

Straße

über den Hengstbach steht die

rechte Ufermauer schief (s. Abb. rechts). Diese Befestigung

ist

wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Bau der alten

Chausseebrücke um 1800 entstanden und dürfte die

älteste

Uferbefestigung sein. 1929 wurde diese renoviert (Archiv Stadt

Dreieich, Findbuch Sprendlingen S. 471). In der 2. Phase wurden recht

regelmäßige rotliegende Steine zum Hochmauern der

Ufer

benutzt. Sie sind südlich der o.g. Brücke zu finden,

an der

Vogtei

(s. Abb. rechts),

an der Bachstraße und an dem Pfädchen

nördlich

der Eisenbahnstraßenbrücke. Meiner

Einschätzung nach

dürften diese um 1910 vermauert worden sein, als die alte

Gartenstraßenbrücke errichtet worden ist. Die dritte

Bauphase war Anfang der 1920 er Jahre, als die Ufer mit Betonmauern

befestigt wurden (z.B. an der verlängerten heutigen

Auestraße). Im Rahmen der Bachbettsohlen-Betonierung in den

50er

Jahren wurden auch die Bachufermauer zwischen der Bangertsgasse und

der Bachstraße betoniert. Bei

den Ufermauern kann man verschiedene Bauperioden unterscheiden:

zwischen Lindenplatz und Bachstraße wurden am rechten Ufer

unregelmäßige rotliegende Steine benutzt

(desgleichen hinter

dem heutigen Gemeindehaus der Erasmus- Alberus- Gemeinde).

Nördlich der Brücke der Darmstädter

Straße

über den Hengstbach steht die

rechte Ufermauer schief (s. Abb. rechts). Diese Befestigung

ist

wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Bau der alten

Chausseebrücke um 1800 entstanden und dürfte die

älteste

Uferbefestigung sein. 1929 wurde diese renoviert (Archiv Stadt

Dreieich, Findbuch Sprendlingen S. 471). In der 2. Phase wurden recht

regelmäßige rotliegende Steine zum Hochmauern der

Ufer

benutzt. Sie sind südlich der o.g. Brücke zu finden,

an der

Vogtei

(s. Abb. rechts),

an der Bachstraße und an dem Pfädchen

nördlich

der Eisenbahnstraßenbrücke. Meiner

Einschätzung nach

dürften diese um 1910 vermauert worden sein, als die alte

Gartenstraßenbrücke errichtet worden ist. Die dritte

Bauphase war Anfang der 1920 er Jahre, als die Ufer mit Betonmauern

befestigt wurden (z.B. an der verlängerten heutigen

Auestraße). Im Rahmen der Bachbettsohlen-Betonierung in den

50er

Jahren wurden auch die Bachufermauer zwischen der Bangertsgasse und

der Bachstraße betoniert.

Die ehemalige

"Schließ" an der

Liebknechtstraße wurde ebenfalls

1920 erbaut (betoniert). Sie diente zum Aufstauen des Hengstbaches, um

die Niederwiesen zu fluten (Eisgewinnung im Winter). Vermutlich befand

sich dort vorher eine ältere Stauanlage. Die

"Schließ"

verschwand mit dem Ausbau des Hengstbaches in den 1950er Jahren. Einige

Meter vor der Poststraße bis einige Meter hinter der

August-Bebel-Straße wurden die Ufermauern mit

großen

Granitsteinen hochgezogen. Hinter der ehemaligen Heinrich-Heine-Schule

wurde eine "Rutsch" eingebaut, die das Bachbett um ca. 2 Meter

vertiefte. Das war offensichtlich nötig, um den Bau des

Auslaufes

eines Regenrückhaltebeckens an dieser Stelle zu

ermöglichen.

Schön sieht das alles nicht aus (s. Abb. rechts). Es

wird aber aufgewogen

durch die fast elysische Landschaft, die sich westlich der

August-Bebel-Straße am renaturierten Hengstbach und den

Baierhansenwiesen dem Auge des morgendlichen

Spaziergängers bietet. Die ehemalige

"Schließ" an der

Liebknechtstraße wurde ebenfalls

1920 erbaut (betoniert). Sie diente zum Aufstauen des Hengstbaches, um

die Niederwiesen zu fluten (Eisgewinnung im Winter). Vermutlich befand

sich dort vorher eine ältere Stauanlage. Die

"Schließ"

verschwand mit dem Ausbau des Hengstbaches in den 1950er Jahren. Einige

Meter vor der Poststraße bis einige Meter hinter der

August-Bebel-Straße wurden die Ufermauern mit

großen

Granitsteinen hochgezogen. Hinter der ehemaligen Heinrich-Heine-Schule

wurde eine "Rutsch" eingebaut, die das Bachbett um ca. 2 Meter

vertiefte. Das war offensichtlich nötig, um den Bau des

Auslaufes

eines Regenrückhaltebeckens an dieser Stelle zu

ermöglichen.

Schön sieht das alles nicht aus (s. Abb. rechts). Es

wird aber aufgewogen

durch die fast elysische Landschaft, die sich westlich der

August-Bebel-Straße am renaturierten Hengstbach und den

Baierhansenwiesen dem Auge des morgendlichen

Spaziergängers bietet.

Wenn wir schon einmal beim Hengstbach sind: In "Der Erzähler

aus

der Landschaft Dreieich", Lit. NN (3), wird 1881 berichtet, dass bei

unserem Sprendlingen die Heinrichs-Bach fließt. "Da man

früher den Mannesnamen Heinrich in Henrich, Hench, Henner,

Henkel

zu verwandeln beliebte, so musste sich das Wässerchen auch

die

vielerlei Benennungen gefallen lassen; bis dann in jüngster

Zeit

ein Ueberkluger die die Verbalhornung in Hengstbach zuwege brachte.

Amtlich schrieb man noch in vorigem Jahrhunderte Hennersbach,

Henkelsbach und Henchsbach."

|

Der

Hengstbach fließt mitten durch das Gelände des

Sprendlinger

Parkschwimmbades. Das Bachbett ist einige Meter eingeschnitten,

naturbelassen und wildromantisch. Die Behörden wollten Anfang

der

1970er Jahre das Bachbett betonieren. Eine Bürgerinitiative,

an

der der Autor dieser Zeilen nicht ganz unbeteiligt war, konnte dies

glücklicherweise verhindern. Der Hengstbach fließt

südwestlich am Theisenmühler Weiher vorbei und

unterquert den

zur Theisenmühle führenden Weg mittels der

links

abgebildeten Natursteinbrücke (gebaut um 1840), bevor er auf

das

Schwimmbadgelände trifft. Das Bild ist von der Schwimmbadseite

aufgenommen. Einige Meter weiter vereinigt sich der Bach mit

dem

Mühlgraben der Theisenmühle (der mittels eines

Betonrohrs den

genannten Weg unterquert). Lit: Runkel (2)

-->Standort

Anmerkung 6/2015

Anmerkung 6/2015:

Nach einer Überschwemmung im Jahr 2014 war offensichtlich die

Standfestigkeit der Theisenmühlbrücke nicht mehr

gewährleistet. Sie wurde abgerissen und durch eine

Betonbrücke ersetzt. Damit ist wieder ein Stück

Heimat

verlorengegangen. Beim Abriss kamen große Steinplatten (ca.

100 x

100 x 30) aus Rotliegendem zum Vorschein, die in der Brücke

verbaut waren. Beim Abriss der Brücke wurden sie leider stark

beschädigt. Nachträglich muss man die Frage stellen,

warum

der Denkmalschutz oder der lokale Geschichtsverein sich nicht

für

die Erhaltung der Brücke eingesetzt haben.

Das Eingangsportal dieses ca. 35 m

langen "Hengstbachtunnels" im Sprendlinger Parkschwimmbad (

-->Standort)

dürfte

den wenigsten Schwimmbadbesuchern bekannt sein. Das Portal und

das Gewölbe

sind mit Ziegelsteinen gefertigt, während das nicht

zugängliche Nordportal verrohrt zu sein scheint. Der

Hengstbachtunnel unterquert das Verbindungsgelände

zwischen

den Schwimmbecken und der Liegewiese. Er wurde sicherlich in den 1880er

Jahren erbaut, als die Mariahall zu einem bedeutenden Zuchtstall

für Traberpferde umgebaut wurde. Die heutige Liegewiese diente

damals als Übungs-Rennbahn. Das Oval dieser Rennbahn ist noch

deutlich zu erkennen. Die Sandsteinbrücke weiter

bachabwärts

an der Straße "Am Schwimmbad" wurde 2010 (leider) durch eine

Betonbrücke ersetzt. Noch ein Stück weiter gab es vor

dem

ehemaligen Mariahallweiher eine weitere

Geländeuntertunnelung, die während einer

Hengstbachüberschwemmung (1981) einstürzte und dann

beseitigt

wurde.

Anmerkung 1/2016:

Anmerkung 1/2016: Im

Stadtarchiv Sprendlingen (Stadtarchiv Dreieich) entdeckte ich eine

bisher noch nicht veröffentliche Karte des

Mariahall-Geländes. Daraus geht eindeutig hervor, dass

über

diesen Hengstbachtunnel die Trainierbahn für die Traber des

Gestüts Mariahall führte. Das oben erwähnte

Oval auf der

Liegewiese wurde erst nach dem Bau des Schwimmbads 1928 als

Sportstätte angelegt. Auf

der Karte ist auch die Grabstätte der Helene Moessinger

eingezeichnet, die 1922 im Alter von 30 Jahren verstarb. Auf der

Website

der Freunde Sprendlingens habe ich diese Karte

ausführlich kommentiert.

Im

Juli 2017 musste die Hengstbachbrücke an der

Eisenbahnstraße

aufgrund von Alterungserscheinungen erneuert werden. Die Betondecke

wurde abgerissen und die Steinlagen des Widerlagers wurden bis auf zwei

Reihen entfernt. Es handelte sich um sehr sorgfältig behauene

Steine aus Rotliegendem. Leier lagen diese Steine bereits im Container,

bevor sie gesichert werden könnten, um sie einer Zweitnutzung

zuzuführen. Schade. Auf der Abbildung erkennt man die beiden

Steinlagen mit der glatten Seite nach vorne. Nach hinten sind sie

teilweise mit weiteren Steinen verzahnt.

Dies

ist die Brücke der Bestewieseschneise über den

Luderbach im

Herrnröther Wald. Wie man sieht, ist der Durchlass verrohrt.

Links

und rechts stehen jedoch noch die alten Brückenmauern mit

einem

Rundbogen, der einen größeren Radius besitzt wie das

Rohr.

Beide Mauern haben keine feste Verbindung mit dem

Schneisenkörper

und dem Rohr, sie stehen schief. Wahrscheinlich hat ein Hochwasser sie

unterspült. Hinter dieser Brücke biegt die

Holländerbornschneise nach Südosten ab. Dort soll

nach

Nahrgang das "Frauenkreuz" gestanden haben, ein unbeschriftetes

Sühnekreuz.

-->Standort

Dieses

geheimnisvolle Brückengewölbe im Wald in der

Sprendlinger

Gemarkung harret der Erforschung. Wir werden an dieser Stelle berichten.

Steinbrücken

in Dreieichenhain

Die

ursprüngliche Brücke zur Hainer Burg war

natürlich eine

hölzerne Zugbrücke, die über den Burggraben

führte

und die

burgseitig in einen Torbau führte. 1783 wurde diese dreibogige

Steinbrücke über den Burggraben gebaut. In den

letzten Jahren wurde die Brücke aufwändig

saniert und

die Brüstungshöhe den aktuellen Bestimmungen

angepasst.

Dies

ist die Brücke über den Hengstbach am Woog, Richtung

Götzenhain. Beim Drüberfahren ist nicht zu vermuten,

dass es

sich um eine historische Bogenbrücke aus Rotliegendem handelt.

Bei

der Erneuerung der Straße ist offensichtlich nur eine

Stahlbetonplatte überbetoniert worden. Die

Bogenbrücke ist auch nur dann richtig sichtbar, wenn man

seitlich

in das Bachbett hineinturnt. Auf der anderen Seite, auf dem Parkplatz

des Seminaranwesens, erkennt man ein Holzdeck, dessen Funktion ich

nicht nachvollziehen kann (Sandfang, Zulauf zum Woog?)

-->Standort

Diese

erstmals 2010 beschriebene (W. Ott) historische

Steinplattenbrücke

eines

aufgelassenen Weges über einen trockenliegenden

Entwässerungsgrabens an der Dreieichenhainer - Langener

Gemarkungsgrenze ist ein selten gewordenes technisches Zeugnis des

frühen Wegebaus. Klicken Sie auf das Bild, um mehr

über diese und andere Steinplattenbrücken

zu

erfahren.

-->Standort

Dieses Bild zeigt die

Straßenbrücke über den Hengstbach an der

Winkelsmühle von

Nordwesten aus gesehen. Es handelt sich um eine

Gewölbebrücke

aus rotliegendem Sandstein. Durch die Verbreiterung der

Straße

und die Überleitungen von Rohren sieht die andere Seite

weniger

pittoresk aus. Mal sehen, ob ich noch etwas zur Baugeschichte der

Brücke erfahren kann. -->Standort

Dieses Bild zeigt die

Straßenbrücke über den Hengstbach an der

Winkelsmühle von

Nordwesten aus gesehen. Es handelt sich um eine

Gewölbebrücke

aus rotliegendem Sandstein. Durch die Verbreiterung der

Straße

und die Überleitungen von Rohren sieht die andere Seite

weniger

pittoresk aus. Mal sehen, ob ich noch etwas zur Baugeschichte der

Brücke erfahren kann. -->Standort

Steinbrücken

in Götzenhain

Dies

ist die Brücke der Rheinstraße über den

Hengstbach

Richtung Sportplatz. Sie hat es in die "Denkmaltopografie

des Kreises Offenbach" geschafft (aber fälschlicherweise unter

"Schießgartenstraße"): "Kleine Brücke mit

flachen

Bogen aus Quadern und Bruchsteinen. Teile der Wangen aus stehenden

Hausteinen sind später angesetzt; Material: Sandstein. Als

Verkehrsdenkmal des 17. / 18. Jahrhunderts besitzt die Brücke

heute

Seltenheitswert und ist von Bedeutung für die Geschichte

verkehrstechnischer Bauten."

-->Standort

Anmerkung

11/2013: Die

Brücke über den Hengstbach ist 2013 saniert worden.

Leider ist das Sanierungsergebnis aus finanziellen,

ästhetischen, handwerklichen und

denkmalschützerischen Aspekten höchst unbefriedigend.

Die Kosten von 220.000 Euro betragen fast das Doppelte wie

veranschlagt. Hier schluckt der steuerzahlende Bürger

heftig. Hat das Baumanagement nicht funktioniert?

Anmerkung

11/2013: Die

Brücke über den Hengstbach ist 2013 saniert worden.

Leider ist das Sanierungsergebnis aus finanziellen,

ästhetischen, handwerklichen und

denkmalschützerischen Aspekten höchst unbefriedigend.

Die Kosten von 220.000 Euro betragen fast das Doppelte wie

veranschlagt. Hier schluckt der steuerzahlende Bürger

heftig. Hat das Baumanagement nicht funktioniert?

Der gemauerte Bogen musste aus Denkmalschutzgründen erhalten

werden, daher war es aus statischen Gründen offensichtlich

erforderlich, neue

Träger an den Seiten zu betonieren. Dadurch erhöhte

sich die Fahrbahn um ca. 20 cm. Diese Betonträger

hat man mit dicken, 50 cm hohen Steinquadern verblendet und darauf die

alten Wangensteine gesetzt.

Leider hat man diese neuen Steinquader auf der Schauseite nicht

geschnitten (damit sie eine ebene Oberfläche bekommen wie die

alten Wangensteine), sondern man hat sie gebrochen, mit dem Ergebnis,

dass die Bruchflächen sehr uneinheitlich sind (mal konkav, mal

konvex). Das sieht sehr grobschlächtig aus. Ein Graus

für einen Sandsteinfreund.

Die

Brückenwangen standen vorher nur ca. 25 cm über der

Fahrbahnoberfläche. Sie bestanden auf jeder

Brückenseite aus zwei äußeren

schräg angeschnittenen rotliegenden

Steinen und vier mittleren leicht gewölbten Mainsandsteinen.

Diese Wangensteine sitzen jetzt direkt auf den Betonträgern.

Leider ist beim Ausbau der Wangensteine ein Stein

zerbrochen, was einem erfahrenen Handwerker sicherlich nicht

passiert wäre. Dafür ist ein neuer Stein angefertigt

worden, der unglücklicherweise eine stärkere

Wölbung aufweist wie die benachbarten Steine. Dadurch und die

Tatsache, dass er glatte Schnittflächen und -kanten

aufweist, wirkt er als Fremdkörper in der

Steinreihe. Zumindest die Oberfläche sollte noch

einmal durch Bossieren handwerklich überarbeitet werden, damit

dieser Stein besser zu den anderen passt.

Die

Brückenwangen standen vorher nur ca. 25 cm über der

Fahrbahnoberfläche. Sie bestanden auf jeder

Brückenseite aus zwei äußeren

schräg angeschnittenen rotliegenden

Steinen und vier mittleren leicht gewölbten Mainsandsteinen.

Diese Wangensteine sitzen jetzt direkt auf den Betonträgern.

Leider ist beim Ausbau der Wangensteine ein Stein

zerbrochen, was einem erfahrenen Handwerker sicherlich nicht

passiert wäre. Dafür ist ein neuer Stein angefertigt

worden, der unglücklicherweise eine stärkere

Wölbung aufweist wie die benachbarten Steine. Dadurch und die

Tatsache, dass er glatte Schnittflächen und -kanten

aufweist, wirkt er als Fremdkörper in der

Steinreihe. Zumindest die Oberfläche sollte noch

einmal durch Bossieren handwerklich überarbeitet werden, damit

dieser Stein besser zu den anderen passt.

Erstaunlicherweise hat der Denkmalschutz keine Einwände

dagegen gehabt, das verzinkte Eisengeländer direkt mittig auf

den alten Wangensteinen zu befestigen. Wenn ein Wagen gegen das

Geländer stößt, werden die Steine mit

Sicherheit in Mitleidenschaft gezogen. Das Geländer

hätte m. E. seitlich (wie bei der alten

Brückenversion) an den neu gesetzten

Sandsteinquadern angebracht werden müssen.

Wenn wir schon am Meckern sind: hätte man nicht noch einige

wenige Euro aufbringen können, um das z. Z. auf der Westseite

der Brücke herumbaumelnde Kabel auf die Ostseite zu verlegen,

wo bereits einige Versorgungsleitungen untergebracht sind? Das Ganze

soll noch verfugt werden; ich glaube aber nicht, dass sich das Aussehen

wesentlich bessern wird. Hier fehlt die Liebe zum Detail !

Beim

Bau der Dreieichbahn 1903-1905 musste in der

Gemarkung Götzenhain der Hengstbach zweimal

überquert

werden. Man baute -wie

damals üblich- schön konstruierte

Bogenbrücken aus

Sandstein über den Bach. Mögen sich heutige

Zweckbauarchitekten ein Beispiel nehmen! Die Brücke links

befindet

sich direkt östlich des Bahnübergangs am

Geisberg

/ Philippseicher Straße und ist wegen ihrer

Unzugänglichkeit eine der unbekanntesten Bauwerke

Dreieichs.

-->Standort.

Die

rechts abgebildete schöne Sandsteinbrücke findet man

südöstlich des

Götzenhainer Ringwäldchens.

-->Standort

Steinbrücken

in Offenthal

Die

sehr elegante Brücke der Alten Rheinstraße in

Offenthal

über die Dreieichbahn (in der Nähe des Offenthaler

Friedhofs)

wurde um 1904 um Zuge des Baus der Dreieichbahn aus Sandstein

errichtet. Als die Dreieichbahn in den 1990er Jahren modernisiert

wurde, sollte diese Brücke durch eine moderne

Betonbrücke

ersetzt werden, da die Bauunterlagen samt Statik nicht mehr vorhanden

waren. Glücklicherweise entschied man sich, die

Originalbrücke zu ertüchtigen und somit der Nachwelt

zu

erhalten. Schade, sie liegt so versteckt, dass nur

die

Lokführer sich daran erfreuen können.

-->Standort

Herr

Klaus Klepper aus Götzenhain machte mich auf einen

historischen

Grabendurchlass unter der B 486 zwischen Langen und Offenthal

aufmerksam.

-->Standort.

Der Einlass auf der Südseite der Straße

wurde im Rahmen

der Baumaßnahmen an der Kreuzung mit der Phillipseicher

Straße

teilweise

freigelegt.

Er befindet sich am ersten Weg links, ca. 300 m von oben

erwähnter

Kreuzung Richtung Langen entfernt. Auf der Nordseite ist der

Durchlass verrohrt. Nach der vollständigen Freilegung des

Einlasses kam ein

handwerklich

hervorragend ausgeführtes

technisches Kleindenkmal zum Vorschein. Die leicht

beschädigte,

abgeschrägte Deckplatte über dem 60 x 60 cm messenden

Durchlass ist oben 164 cm breit und ruht vorne auf einer 45 cm breiten,

konisch auf den Durchlass zugehenden Sandsteinmauer, deren

vordere

Oberflächenneigung dem Böschungswinkel der

Straßentrasse entspricht. Die Vorderseite der Deckplatte ist

leider beschädigt. Beim genauen Hinschauen erkennt man, dass

sie

mit einer Hohlkehle verziert war. Auf der rechten Seite ist die Kante

eines Steines

beschädigt.

Ein Blick in das Innere des Durchlasses belegt erneut die

Fähigkeiten der damaligen Handwerker. Der Durchlass stammt mit

Gewissheit aus den Jahren 1839/40, in denen die Chaussee zwischen

Langen und Dieburg gebaut wurde. Das Wasser des Grabens, der unter der

BundesstraßeL hindurchführt, entwässert

einen kleinen,

in einem Wäldchen gelegenen

romantischen Teich,

der ca. 130 m weiter südlich zu finden ist

-->Lage.

Von diesem Teich

soll

früher eine Leitung nach Philippseich geführt haben,

welche

die Springbrunnen der Schlossanlage mit Brauchwasser versorgte. (6/2013)

Nachtrag 5/2014

Nachtrag 5/2014:

Im Rahmen der Baumaßnahmen für die Offenthaler

Ortsumgehung

musste die B 486 im Bereich dieses Durchlasses vorübergehend

einige Meter nach Süden verschwenkt werden, so dass

der

Eingang des Durchlasses überbaut wurde. Sowohl Herr Klepper

als

auch ich baten die Straßenbaubehörde HessenMobil,

den

historischen Durchlass als Zeuge der früheren

Straßenbautechnik zu erhalten. Dies erfolgte

dankenswerterweise.

Das Ergebnis ist technisch in Ordnung, ästhetisch

jedoch sehr

unbefriedigend: Die Anlage wurde großflächig mit

Granitsteinen gepflastert, die Tiefe des Durchlasses wurden nicht

genutzt, so dass die untere der beiden Sandsteinlagen kaum mehr

sichtbar ist. Beim Verfugen der Granitsteine wurden die historischen

Sandsteine gleich mit eingeschlämmt. Wir hätten etwas

mehr

Sensibilität für dieses kulturhistorisch interessante

Kleindenkmal erhofft. Fazit: Operation gelungen, Patient tot.

Es

war wiederum Herr Klaus Klepper, der mich darauf hinwies, dass die zur

Ortsstraße degradierte ehemalige B 486 am westlichen

Ortseingang

von Offenthal ("beim Milzetti") den Fritzenwiesengraben

überquert. Von der Straße aus erkennt man an der

Ostseite

ein Brückengeländer. Das Gegenstück an der

anderen

Straßenseite fehlt. Man muss um das Haus links des

Geländers gehen, um an den Fritzenwiesengraben zu gelangen,

der

hier begradigt und in Betonhalbschalen gezwängt durch die

Wiesen

fließt. Man folgt dem Graben unter Nutzung von Gummistiefeln

einige Meter und steht dann vor dem Eingang in die Offenthaler Unterwelt

.

Der Gang ist 11 Meter lang, 90 cm breit und besitzt eine

Gesamthöhe von 150 cm. Der Boden besteht aus Betonhalbschalen

in

denen das Wasser fließt. Die Seitenmauern bestehen aus vier

Lagen

sorgfältig behauenen rotliegenden lokalen Steinen (30 cm

hoch),

wobei die unterste Lage etwas vorkragt. Die Decke ist aus bis

zu

einem Meter breiten Sandsteinplatten gefertigt, deren Dicke nicht

abzuschätzen ist. Die erste Deckenplatte ist vorne unten

abgerundet. Eine der Deckenplatten weist einen

Riss

auf. Der Gang mündet in einen gemauerten, ca. 4 Meter

langen Raum, an dessen Ende ein Betonrohr den Ausfluss des Wassers

ermöglicht. Eine spätere

Überprüfung ergab,

dass das Rohr nach ca. 40 Meter zu Tage tritt. Bei

dieser Unterführung handelt es sich um ein

schönes

straßenbau-historisches Kleindenkmal aus dem Jahr 1839/40,

das es

verdient, geschützt und erhalten zu werden.

-->Standort.

2/2016

Anmerkung

10/2022: Erfreulicherweise hat die Stadt Dreieich

Anstrengungen unternommen, die historische Unterführung zu

schützen. Auf der Straße darüber wurden

vier

Stahlplatten in den Asphalt eingebettet, die den Druck der

darüber

fahrenden Kraftfahrzeuge verteilen sollen.

Anmerkung 9/2024

Das

Bauwerk gilt

als Brücke und muss demnach einmal im Jahr bautechnisch

untersucht

werden. Das kostet der Stadt Geld, die seit der Abstufung der Mainzer

Straße zur Gemeindestraße für den

Unterhalt

verantwortlich ist. Offensichtlich sah der Prüfingenieur

Probleme

im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit dieses

Bauwerks.

Zudem könne man wegen der Sandsteine die Belastung nicht

korrekt

berechnen. Daher wurden provisorisch die beiden Stahlplatten

über den Durchlass gelegt, um die Lasten

gleichmäßiger

zu verteilen. Es wurde dann ernsthaft darüber diskutiert, ob

man

den historischen Durchlass mit einem profanen Betonrohr ersetzen

könne.

Die

"Freunde Dreieichs" eine Arbeitsgemeinschaft der Dreieicher

Geschichtsvereine und Heimatkundigen, nahmen sich 2023 dieser Sache an.

Sie

baten Dr. Mühlschwein, Mitglied der Freunde Dreieichs und

renommierter Statiker, um ein

Kurzgutachten,

das wir am 14.06.2023 an den Ersten Stadtrat, Herrn Markus Heller

weiterleiteten, verbunden mit der Bitte um einen

Gesprächstermin.

Es sollte dabei geklärt werden, ob es eine

Möglichkeit gibt,

das Bauwerk zu erhalten. Zwischenzeitlich erhielten wir vom Landesamt

für Denkmalpflege die Information, dass die

Unterführung

nicht in die Denkmalliste eingetragen werden kann. Das

Gespräch

kam nicht zustande. Umso erfreulicher war es, dass der neue Erste

Stadtrat im September 2024 mitteilte, dass Möglichkeiten

gefunden

werden sollen, den Durchlass in der jetzigen Form zu erhalten.

Anmerkung

1/2025

Zu früh gefreut: In einer

Magistratsvorlage,

die am 22.1.2025 im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und

Energie beraten wurde, schlägt der Magistrat den Ersatz der

Sandsteinkonstruktion durch ein Betonrohr vor. Ein Erhalt der

Sandsteinkonstruktion durch Betonfertigteile (Alternative 4) ist mit

Mehrkosten von rund 35.000 €

verbunden. Nach einer konstruktiven und ergebnisoffenen

Diskussion

wurde die Entscheidung vertagt. Am 8.2.25 fand auf Einladung der

Freunde Dreieichs eine Begehung der Unterführung statt, an der

Mitglieder aller großen im Ausschuss vertretenen Fraktionen

teilnahmen.

Die

Offenbach-Post berichtete in der Ausgabe vom 26.2.2025 über den Stand der Diskussion

Die nächste Sitzung des Ausschusses für

Stadtentwicklung, Umwelt und Energie fand am 26.2.2025 um 19:30 Uhr

statt. Die Koalitionsfraktionen stimmten für die

Magistratsvorlage. Der Ausschuss sollte sich in "Betonausschuss"

umbenennen. Wieder einmal geht ein Zeugnis der Technik- und

Baugeschichte verloren. Die

Offenbach-Post berichtete.

Der Buchbach in Buchschlag

Ein aufmerksamer Beobachter bemerkt, dass er auf der Buchschlager Allee

in Dreieich über eine unscheinbare Betonbrücke

fährt

mittels derer ein Gewässer die Straße quert. Es

handelt sich

um den weitgehend unbekannten

Buchbach.

Daher sei erlaubt, an dieser Stelle einige Informationen und Bilder

über ihn zusammenzustellen. Vom Geschichtsverein Buchschlag

erhielt ich einen Plan aus den Nachkriegsjahren über die

Ortserweiterung südlich der damaligen

Bahnhofsstraße. Dort

ist ein "Buchbach" eingezeichnet und die geplante Bebauung wurde mit

"Buchbach-Siedlung" bezeichnet. Die Wohnbebauung wurde dann in anderer

Form realisiert. Schaut man sich den Bach auf dem Stadtplan an, so

erkennt man, dass er nördlich des Brückenwegs, den

Spazierweg

in einem Rohr unterquerend, in den Hengstbach mündet. Zwischen

Hengstbach und Buchschlager Allee verläuft sein Weg teilweise

durch gepflegte Privatgärten. Südlich der

Buchschlager Alle

nimmt er das Wasser eines weiteren Grabens auf. Es sei angemerkt, dass

der Buchbach insbesondere im Sommer kein Wasser führt. Die

Hainer

Trift (Kurt- Schaaf-Schneise) unterquert der Bach durch ein Betonrohr.

Hinter dem Tennisplatz kann man dem Bachlauf kaum folgen, so dicht ist

dort das Gestrüpp. An der Straße "Im Birkeneck"

fließt

der Bach an einem Grundstück vorbei, dessen Besitzer eine

Holzbrücke errichtet hat, um vom Garten in den Wald zu

gelangen.

Nach wenigen Metern ist die Dreieichbahnlinie erreicht. Hier verlief

früher die Buchschlager Grenze zum Forst Mitteldick. Es sind

noch

einige Grenzsteine mit der Inschrift "G" (für

Gemarkungsgrenze) zu

finden. Auch die Bahntrasse wird mittels eines Rohres unterquert.

Dieses

Rohr ist häufiger verstopft, mit dem Resultat, dass sich auf

der

Südseite der Trasse das Wasser staut. Man folgt dann dem

Bachlauf

teilweise durch das dichte Unterholz des Buchschlager Waldes nach

Süden und kommt dann am Waldrand an den Grenzstein

Y-HD 74,

der heute noch die Gemarkungsgrenze Buchschlag-Sprendlingen markiert.

Der Graben zieht weiter nach Süden in das Rostädter

Feld. Er

endet (oder beginnt) ganz unspektakulär als

Ackerrain

am Rostädter Weg.

Die Fotoaufnahmen wurden im Juni 2016 gemacht, verfasst der Bericht

erst im Dezember 2018. Gut Ding will halt Weile haben.

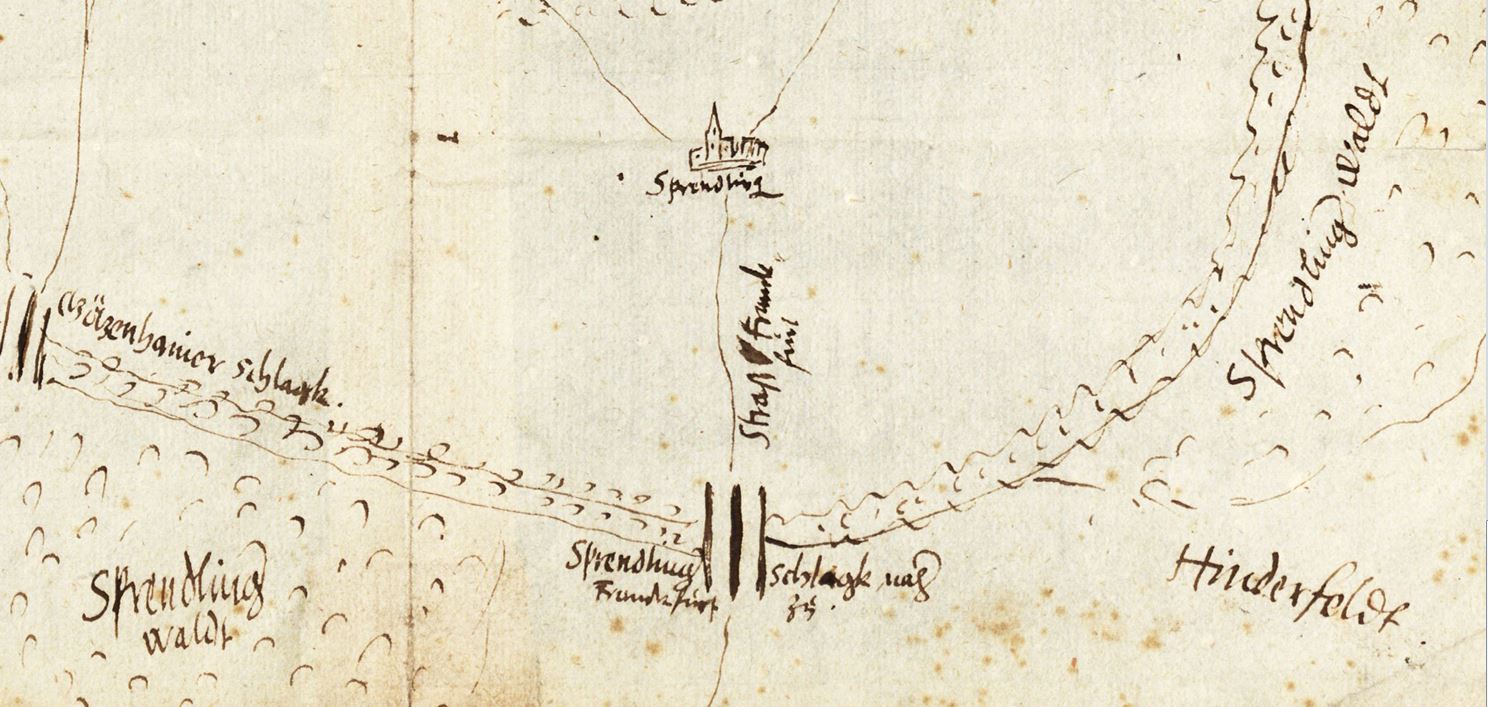

Der Schlagsbach

Leider

fließt dieser Bach im Norden Sprendlingens nicht unter

historischen Brücken durch. Trotzdem ist es von Interesse,

sich

mit diesem Gewässer zu beschäftigen. Er hat seinen

Namen von

dem Sprendlinger Schlag am heutigen Wilhelmsplatz. Man konnte dort die

Dreieicher Ringlandwehr Richtung Frankfurt passieren. Die

Dreieicher Ringlandwehr ist ein mittelalterliches Verteidigungssystem

die 1356 erstmals erwähnt wurde. Sie bestand

üblicherweise

aus einem wasserführenden Graben mit beidseitig

aufgeschütteten Wällen, die mit dichten Hecken

bepflanzt

waren und einem Begleitweg. Nach dem Aufkommem der Feuerwaffen verloren

diese Anlagen ihre Funktion, wurden nicht mehr gepflegt und verfielen

schlussendlich.Trotzdem sind an verschiedenen Stellen die

Überreste gut zu erkennen. Der nördliche Teil der

Ringlandwehr folgte dem Schlagsbach.

Beschäftigen

wir uns zunächst mit dem Teil des Schlagsbachs

östlich der

Autobahn A661. Zu meinem Erstaunen fand ich direkt an der

Autobahn einen Teich, der in keiner offiziellen Karte

eingetragen

war. Er wird von einem Graben (Schlagsbachgraben) durch die Oberwiesen

gespeist, der eine Verbindung zu dem Grenzgraben am Rande des

Herrnröther Waldes hat. Dieser Grenzgraben markierte die

Grenze

zwischen dem Fürstlich Isenburger Wald und der Feldflur

(Oberwiesen) von

Sprendlingen. Der Schlagsbachgraben ist in älteren

Karten

nicht eingezeichnet. Daher ist zu vermuten, dass er im Rahmen der

Flurbereinigung in den 1950er Jahren angelegt wurde. Folglich

entspricht sein Verlauf auch nicht der alten Ringlandwehr. Der Teich

besitzt einen Abfluss, der dort die Autobahn unterquert (nicht in den

offiziellen Karten aufgeführt). Das Wasser

fließt dann

ca. 80 m nach Süden entlang der Autobahn. Dort wendet sich der

Schlagsbach nach Westen. Was mich sehr irritierte, war der in den

Karten

eingetragene Durchlass südlich des Teiches. Er existiert

nämlich nicht. Das Wasser auf der Ostseite der Autobahn

läuft

nördlich bis zum Teichdurchlass. Im

Messtischblatt

von 1934sind

in der Nähe des vermeintlichen Durchlasses die beiden Quellen

vom Schlagsbach eingetragen. Diese Quellen sind wahrscheinlich durch

die Autobahn überbaut worden. Angemerkt sei noch, dass das

Areal

um den Teich

und die Gräben als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist.

Auf der Westseite der Autobahn verläuft der Schlagsbach

zunächst in einem geraden Graben innerhalb eines

undurchdringlichen Gestrüpps. Man kann ihn über das

Ende der

Otto-Hahn-Straße erreichen. Seine Fortsetzung nach Westen

ist

ebenfalls unzugänglich. Er bildet die Grenze vom

Naturschutzgebiet

zu einer großen Wiese. Sein Lauf ist relativ unreguliert.

Weiter

westlich, Richtung Offenbacher Straße, wird es wieder

spannend.

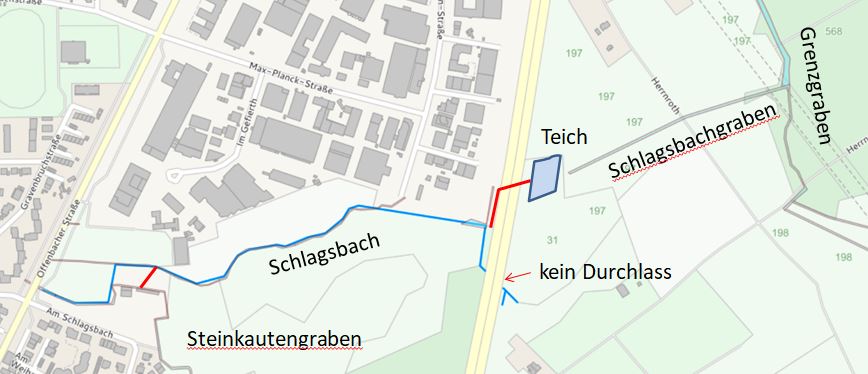

Die Abbildung links zeigt einen Vergleich des Stadtplans mit

einen Schummerungsluftbild des Kreises Offenbach, basierend

auf

3D-Laserscandaten des Landes Hessen (http://www.hvbg.hessen.de). Eindeutig

zu erkennen ist die Überleitung des Schlagsbachs zum

Steinkautengraben (s. unten). Der

geradeaus führende Graben und der Teich sind ausgetrocknet.

Abenteuerlustige können von der Straße "Am

Schlagsbach"

(Einstieg grüner Pfeil unten) sich mit Gummistiefeln an den

Füßen dem Schlagsbach bis zur Überleitung

hinter dem

landwirtschaftlichen Gelände entlanggehen.

Danach wir es wieder sehr dornig und undurchdringlich. Nach Westen

verläuft der

Schlagsbach in einem offenen Graben bis zur Offenbacher

Straße,

wo er im

Orkus

verschwindet. Daneben erkennt man einen Überlauf, der bei

Hochwasser die Fluten in das Kanalsystem leitet.

Über

den unteririschen Verlauf des Baches bis zum Wiederaustritt

in den Baierhansenwiesen kann ich wenig sagen. Sicher ist, dass der

Graben entlang der Fichtestraße noch bis in die 1960er Jahre

offen war. Rechts ist ein Bild aus dem Jahr 1950, das von Lore Schwarz

zur Verfügung gestellt wurde. Man erkennt den offenen Graben,

der auf Höhe der heutigen Christuskirche wieder im Untergrund

verschwindet.

Bei der Anlage des Bürgerpark-Teichs um 1970 wurde der

Bach teilweise oder vollständig in den Teich geleitet. Das

dort

abfließende Wasser wird wieder in das Rohr unter der

Fichtestraße geleitet. Auf der anderen Seite der

August-Bebel-Straße speist das Schlagsbachwasser den

Angelteich des

Angelsportvereins Sprendlingen. Dieser Angelteich diente

früher als Regenrückhaltebecken, das durch den Bau

des

Hauptsammlers durch die Baierhansenwiesen überflüssig

wurde.

Hinter dem Angelteich tritt der Bach

wieder ans Tageslicht. Er ist von

dort bis fast an die Buchschlager Gemarkungsgrenze renaturiert.

Vielleicht solle er gelegentlich etwas freigeschnitten werden; er ist

teilweise recht überwuchert. Ein Spaziergang entlang des

Baierhansenwiesenwegs ist sehr empfehlenswert. Ziemlich weit im

Westen biegt der Bach leicht nach Südwesten

ab. Ihn im

Dornengebüsch bis zu einem

Gitter

zu folgen, kann nur

sehr

engagierten Heimatkundigen empfohlen werden. Der Bach fließt

noch

einige

Meter durch ein Privatgrundstück, bis er erneut in den

Untergrund

geleitet wird. Er kommt an der Westseite der Buchwaldstraße

an

der Böschung des Hengstbachs wieder zum Vorschein und

entlässt

sein Wasser Richtung Nordsee.

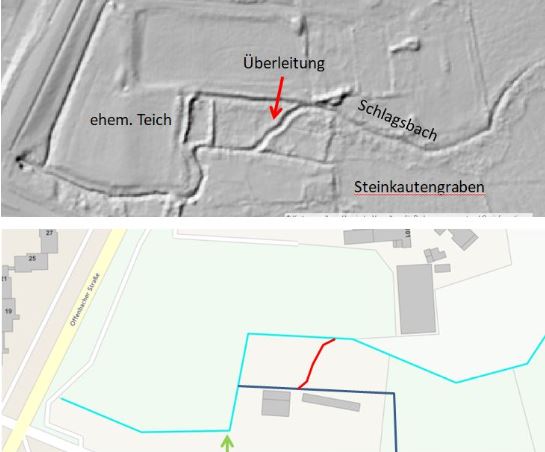

Der

Steinkautengraben

Östlich des Herrnröther Wegs in Sprendlingen, kurz

vor der

Autobahnbrücke, erfreut ein mit dichtem Schilf bewachsene

Teich

das Auge des Naturfreundes. Der Teich ist im Zusammenhang mit der

Autobahn A661 angelegt worden. Der Heimatfreund fragt sich, woher das

Wasser kommt und wohin es fließt. Die Antwort gibt

wie so

häufig ein Blick in das Bürger-GIS

(Thema

Wasser, Oberflächenwasser aus Flurstücken). Man

erkennt den

Teich am Herrnröther Weg und das Grabensystem westlich und

östlich davon. Um den östlichen Graben zu erkunden

überqueren wir die Autobahn und gehen auf der anderen Seite

bis

zum Durchlass zurück und folgen dem Graben nach Osten. Bald

kommen

wir zu einer wildromantischen

Auenlandschaft

(ein Feuchtgebiet, das

erstaunlicherweise nicht unter Landschaftsschutz steht). Bald wird es

profaner, der Graben führt seitlich eines Weges entlang, macht

einen kleinen Knick und überquert eine Wiese, bis er am Zaun

des

Geländes des Sprendlinger Obst- und

Gartenbauvereins

nach Südwesten zum Weg hin abbiegt und dort "offiziell" endet.

Auf

dem Vereinsgelände befand sich ein Basaltschlot

(Bornwaldsköpfchen), der um 1800 abgebaut wurde, daher der

Name

Steinkaut. Auf alten Karten ist in der Nähe eine Flur mit der

Bezeichnung "Auf den Steinkautengraben" zu finden. Neben dem

Vereinshaus ("Haus Steinkaut") liegt eine mit großen

Silberpappeln gesäumte Senke, in der sich im Winter und

Frühjahr Wasser sammelt. Vor einigen Jahrzehnten haben die

Vereinsmitglieder durch das Gelände einen Graben angelegt,

durch

den das Wasser aus der Senke in den Steinkautengraben fließen

kann. Man kann ihn auf einer kleinen

Holzbrücke

überqueren.

Zurück zum Teich am Herrnröther Weg. Der Graben

westlich davon führt

zunächst durch undurchdringliches Gestrüpp des

Naturschutzgebietes, anschließend an dessen Grenze entlang.

Er

überquert von Büschen begleitet eine Wiese bis zum

Platz des

Fußballvereins 1906 Sprendlingen. Dieser Teil des

Grabensystems

ist nicht öffentlich zugänglich! Das Wasser des

Steinkautengrabens unterquert nun den Fußballplatz in einer

Röhre. Auf der anderen Seite macht der Graben einige Windungen

um

Privatgrundstücke, bis er dann sich hinter dem

landwirtschaftlichen Gelände mit dem Schlagsbach vereint.

Nach oben

Überprüfung ergab,

dass das Rohr nach ca. 40 Meter zu Tage tritt. Bei

dieser Unterführung handelt es sich um ein

schönes

straßenbau-historisches Kleindenkmal aus dem Jahr 1839/40,

das es

verdient, geschützt und erhalten zu werden. -->Standort.

2/2016

Überprüfung ergab,

dass das Rohr nach ca. 40 Meter zu Tage tritt. Bei

dieser Unterführung handelt es sich um ein

schönes

straßenbau-historisches Kleindenkmal aus dem Jahr 1839/40,

das es

verdient, geschützt und erhalten zu werden. -->Standort.

2/2016 Über

den unteririschen Verlauf des Baches bis zum Wiederaustritt

in den Baierhansenwiesen kann ich wenig sagen. Sicher ist, dass der

Graben entlang der Fichtestraße noch bis in die 1960er Jahre

offen war. Rechts ist ein Bild aus dem Jahr 1950, das von Lore Schwarz

zur Verfügung gestellt wurde. Man erkennt den offenen Graben,

der auf Höhe der heutigen Christuskirche wieder im Untergrund

verschwindet.

Über

den unteririschen Verlauf des Baches bis zum Wiederaustritt

in den Baierhansenwiesen kann ich wenig sagen. Sicher ist, dass der

Graben entlang der Fichtestraße noch bis in die 1960er Jahre

offen war. Rechts ist ein Bild aus dem Jahr 1950, das von Lore Schwarz

zur Verfügung gestellt wurde. Man erkennt den offenen Graben,

der auf Höhe der heutigen Christuskirche wieder im Untergrund

verschwindet.  Hinter dem Angelteich tritt der Bach

wieder ans Tageslicht. Er ist von

dort bis fast an die Buchschlager Gemarkungsgrenze renaturiert.

Vielleicht solle er gelegentlich etwas freigeschnitten werden; er ist

teilweise recht überwuchert. Ein Spaziergang entlang des

Baierhansenwiesenwegs ist sehr empfehlenswert. Ziemlich weit im

Westen biegt der Bach leicht nach Südwesten

ab. Ihn im

Dornengebüsch bis zu einem Gitter

zu folgen, kann nur

sehr

engagierten Heimatkundigen empfohlen werden. Der Bach fließt

noch

einige

Meter durch ein Privatgrundstück, bis er erneut in den

Untergrund

geleitet wird. Er kommt an der Westseite der Buchwaldstraße

an

der Böschung des Hengstbachs wieder zum Vorschein und

entlässt

sein Wasser Richtung Nordsee.

Hinter dem Angelteich tritt der Bach

wieder ans Tageslicht. Er ist von

dort bis fast an die Buchschlager Gemarkungsgrenze renaturiert.

Vielleicht solle er gelegentlich etwas freigeschnitten werden; er ist

teilweise recht überwuchert. Ein Spaziergang entlang des

Baierhansenwiesenwegs ist sehr empfehlenswert. Ziemlich weit im

Westen biegt der Bach leicht nach Südwesten

ab. Ihn im

Dornengebüsch bis zu einem Gitter

zu folgen, kann nur

sehr

engagierten Heimatkundigen empfohlen werden. Der Bach fließt

noch

einige

Meter durch ein Privatgrundstück, bis er erneut in den

Untergrund

geleitet wird. Er kommt an der Westseite der Buchwaldstraße

an

der Böschung des Hengstbachs wieder zum Vorschein und

entlässt

sein Wasser Richtung Nordsee.