Epitaphe und Grabsteine

Ein Epitaph ist ein Gedenkstein für einen Verstorbenen, der häufig an einer Kirchenwand senkrecht aufgestellt ist. Im Gegensatz zu einem Grabmal steht ein Epitaph nicht notwendigerweise am Ort der Bestattung. Als Epitaph bezeichnet man auch nur die Inschrift auf einem Gedenkstein. In den Dreieichorten mit ihrer reichen Geschichte gibt es in und an den alten Kirchen eine Reihe von Epitaphen, die meist in der heimatkundlichen Literatur mehr oder weniger ausführlich beschrieben wurden. Im Folgenden möchte ich mich auf die Bilder und eine zusammenfassende Darstellung der Epitaphe und Grabsteine, so sie denn eine historische Bedeutung besitzen, beschränken.

Sprendlingen

Offenthal

Götzenhain

Philippseich

Langen

Egelsbach

Dietzenbach

Neu-Isenburg

Patershausen

Heusenstamm

Messel

Dreieichenhain

An der Südseite der Burgkirche und an der Nordseite des Palas findet man zwölf Grabplatten aufrecht an den Wänden stehen. Sie haben eine wechselvolle Geschichte. Ursprünglich stammten die meisten von dem 1833 aufgegebenen reformierten Friedhof an der Spitalgasse. Sie dienten lange Zeit - teilweise zerschlagen - als Decksteine für den Sterzbachgraben an der Breite Haagwegschneise, wurden aber nach dem Zweiten Weltkrieg an die Trennmauer zum Burggarten aufgestellt. Um 1984 wurden sie auf Veranlassung des Geschichts- und Heimatvereins Dreieichenhain restauriert und an den etwas geschützteren Standort am alten Friedhof zwischen Palas und Burgkirche neu aufgestellt (Lit. Heil R. (2)). Einige Steine stammen auch vom Alten Friedhof an der Waldstraße. Leider ist der Prozess der Oberflächenverwitterung bereits weit fortgeschritten. 1960 hat Karl Nahrgang (Lit. Nahrgang (16)) die damals noch erkennbare Beschriftung dokumentiert.

Burgkirchen-Mauer von links nach rechts:

1.

Grabstein der Schwestern Dorothea

und Elisabeth Friedel aus dem Jahre 1733,

früh verstorbene Töchter

des Hayner Pfarrers Gottlieb Friedel

2.

Grabstein des Caspar

Pack aus dem Jahre 1737,

Pfarrer im Hayn von 1706 bis 1737

3.

Grabstein des Philipp

Christoph Schmitt aus dem Jahre 1758,

Gräflich

Lippe-Schaumburgischer Rat

4.

Grabstein des Hermann

Möry aus dem Jahre 1742,

vorletzter Isenburgischer Amtskeller im Hayn

5.

Grabstein der Anna

Barbara Kleiß

aus dem Jahre 1742,

Ehefrau des letzten

Spitalmeisters Philipp Kleiß

Palas-Mauer von links nach rechts:

6. Grabstein der Charlotte

Emalie Ewald aus dem Jahre 1757,Wo Arminius die Römer schlug

Tochter des Fürstlich Isenburgischen Regierungsrates Vigelius,

Ehefrau des letzten Amtskellers Georg Ernst Ewald, der Sohn Prof.

Johann Ludwig Ewald zählte zum Freundeskreis Goethes.

7.

Grabstein der Anna

Katharina von Eisenberg

aus dem Jahre 1756,

Schwiegertochter des Grafen

Johann Ludwig von Isenburg-Birstein, ihr Ehemann

Oberjägermeister Ludwig von

Eisenberg hatte keinen Anspruch auf die Grafschaft Isenburg.

8.

Grabstein der Vera

Christina Wahl aus dem Jahre 1675,

Ehefrau des Isenburgischen

Oberförsters Johann Christoph Wahl, der Sohn Johann Erhard

Wahl war Amtmann im

Hayn und erbaute 1710

das

Vieuxtemps-Haus, die Familie wurde in den Adelsstand erhoben.

9.

Grabstein des Abraham

Heck aus dem Jahre 1733,

Pfarrer im Hayn von 1730

bis 1733,

erster reformierter Geistlicher,

der ausschließlich zum Pfarrer vom Hayn ernannt wurde.

10.

Grabstein der Anna

Magdalena Gudenus aus dem Jahre 1741,

Ehefrau des reformierten

Pfarrers Georg Hermann Gudenus.

11.

Grabstein des Gottlieb

Bernhard Friedel aus dem Jahre 1777,

Lutherischer Pfarrer im

Hayn von 1737 bis 1777.

Johannes Coci (bis 1527), allerdings in katholischer Zeit, später in Trebur.

Nach oben

Sprendlingen

Der neue Friedhof am Lacheweg wurde erst 1847 seiner Bestimmung übergeben. Vorher wurden die Verstorbenen im Kirchhof der Erasmus-Alberus-Kirche beigesetzt. Die Grabsteine, die jetzt auf dem westlichen Teil des alten Kirchhofs stehen, waren früher z. T. in die Kirchhofsmauer eingelassen. 1997/98 wurden die Grabsteine auf Veranlassung der Freunde Sprendlingens gesichert, von einer Fachfirma renoviert und neu aufgestellt. Sie stehen jetzt auf Edelstahl-Anker, um sie vor der aufsteigenden Feuchtigkeit zu schützen. Der Kirchhof ist normalerweise nicht zugänglich, bei Bedarf kann man sicher am gegenüberliegenden Pfarrhaus klingeln oder es zu den Gottesdienstzeiten versuchen.

Nach oben

Offenthal

Die beiden Grabplatten in der Offenthaler Kirche sind in der heimatkundlichen Literatur noch nicht beschrieben, daher soll über sie hier ausführlicher berichtet werden. Ich danke Achim Seibert herzlich für die Unterstützung und für die Überlassung der Ergebnisse seiner Recherchearbeit (s .auch das von ihm herausgegebene "Familienbuch Offenthal").

Unterhalb

des Sandsteinaltars befindet sich die zweite Grabplatte. Unter ihr ruht

Friederike Elisabeth Catharina Machenhauer (1726 - 1755), die Frau des

Offenthaler Pfarrers Johann Christian Wilhelm Machenhauer. Sie starb

kurz vor dem Umzug der Familie nach Sprendlingen bei der Geburt eines

Kindes. Dem Kirchenbuch ist zu entnehmen, dass sie vor dem Altar

beigesetzt wurde. Aus der Tatsache, dass der Altar jetzt über

ihrer Grabplatte steht, ist zu schließen, dass dieser irgendwann

versetzt wurde. Die Beschriftung der Steinplatte, die gebrochen war und wieder zusammengesetzt wurde, ist --> hier

aufrufbar. Interessant ist der Totenkopf mit einer Sanduhr am unteren

Ende der Steinplatte.

Unterhalb

des Sandsteinaltars befindet sich die zweite Grabplatte. Unter ihr ruht

Friederike Elisabeth Catharina Machenhauer (1726 - 1755), die Frau des

Offenthaler Pfarrers Johann Christian Wilhelm Machenhauer. Sie starb

kurz vor dem Umzug der Familie nach Sprendlingen bei der Geburt eines

Kindes. Dem Kirchenbuch ist zu entnehmen, dass sie vor dem Altar

beigesetzt wurde. Aus der Tatsache, dass der Altar jetzt über

ihrer Grabplatte steht, ist zu schließen, dass dieser irgendwann

versetzt wurde. Die Beschriftung der Steinplatte, die gebrochen war und wieder zusammengesetzt wurde, ist --> hier

aufrufbar. Interessant ist der Totenkopf mit einer Sanduhr am unteren

Ende der Steinplatte.Heinrich Gerhard Grießinger (1727 - 1762), der Nachfolger von Pfarrer Machenhauer in Offenthal, wurde laut Kirchenbuch neben der Frau seines Vorgängers bestattet. Ein ihm gewidmeter Stein ist nicht vorhanden. Er starb infolge eines unglücklichen Sturzes von seinem Pferd, als er von Frankfurt kommend im "Bock" zu Sachsenhausen, in einem Wirtshaus in Ysenburg, in der "Krone" zu Sprendlingen, im Haus des Daniel Graf und im Philippseicher Wirtshaus einkehrte.

Nach oben

Götzenhain

Wie's Gott fügt, so nehm ich's an, / was Gott thut, das ist wohlgethan! / Hier ruht in Gott der hochehrwürdige / Herr Franz Theodor Kahlenberg, / in die 20 Jahr allhier zu Götzenhain / treu und fleißig / gewesener Pfarrer, welcher nur 4 Wochen / mit Katharina Hillin von Darmstadt / in der Ehe gelebet. / Er war geboren den 16. September 1725 / gestorben den 17. Februar 1779 / Sein Alter war 53 Jahre, 4 Monate.

In die Dienstzeit von Pfarrer Kahlenberg fiel der Wirbelsturm 1776, der die alte Götzenhainer Kirche zum Einsturz brachte. Er sorgte auch dafür, dass die Kirche neu erbaut und 1776 eingeweiht werden konnte.

Nach oben

Philippseich

Unmittelbar vor dem Kirchengestühl sind die

Grabplatten der letzten hier lebenden Mitglieder des

Hauses Isenburg-Philippseich zu sehen, darunter auch die der Comtesse

Elisabeth,

die im Jahr 1917 als Krankenschwester in einem Seuchenlazarett - kaum

20 Jahre alt - den Tod fand. Daneben überdeckt eine schwarze

Steinplatte das Grab des Grafen Ferdinand, mit dem 1920 die

Philippseicher Linie des Hauses Isenburg ausstarb. Eine dritte Platte

schließlich befindet sich über dem Grab der Comtesse

Irmgard, die 1921 ihrem Leben - angeblich aus Liebeskummer - ein

Ende setzte.

Unmittelbar vor dem Kirchengestühl sind die

Grabplatten der letzten hier lebenden Mitglieder des

Hauses Isenburg-Philippseich zu sehen, darunter auch die der Comtesse

Elisabeth,

die im Jahr 1917 als Krankenschwester in einem Seuchenlazarett - kaum

20 Jahre alt - den Tod fand. Daneben überdeckt eine schwarze

Steinplatte das Grab des Grafen Ferdinand, mit dem 1920 die

Philippseicher Linie des Hauses Isenburg ausstarb. Eine dritte Platte

schließlich befindet sich über dem Grab der Comtesse

Irmgard, die 1921 ihrem Leben - angeblich aus Liebeskummer - ein

Ende setzte.

Neben

dem Altar sind im Fußboden mehrere Grabplatten von

Kindern der gräflichen Familie zu sehen: Auguste Leonore

(1729-1730), Ernst

August (1738-1738) und Margareta Louisa Sophia Amalia von Leningen

(1754-1755), eine Tochter von Johanna Elisabeth Amalia aus dem

Haus Ysenburg und Büdingen (von links nach rechts). Unter den

Sandsteinplatten befindet sich in einer Tiefe

von 40 cm eine Anzahl von Grabstätten, die z. T. mit Initialen auf

den Platten gekennzeichnet sind. Im Vorraum befindet sich ein alter

Grabstein, der den Hohlraum unter der Emporentreppe verschließt.

Auf der Südseite der Kirche führt eine Treppe zu

einer Tür, hinter der ein kleiner Gewölbekeller als

Abstellraum dient.

Neben

dem Altar sind im Fußboden mehrere Grabplatten von

Kindern der gräflichen Familie zu sehen: Auguste Leonore

(1729-1730), Ernst

August (1738-1738) und Margareta Louisa Sophia Amalia von Leningen

(1754-1755), eine Tochter von Johanna Elisabeth Amalia aus dem

Haus Ysenburg und Büdingen (von links nach rechts). Unter den

Sandsteinplatten befindet sich in einer Tiefe

von 40 cm eine Anzahl von Grabstätten, die z. T. mit Initialen auf

den Platten gekennzeichnet sind. Im Vorraum befindet sich ein alter

Grabstein, der den Hohlraum unter der Emporentreppe verschließt.

Auf der Südseite der Kirche führt eine Treppe zu

einer Tür, hinter der ein kleiner Gewölbekeller als

Abstellraum dient.Auf dem Friedhof sind auch der Heimatforscher Karl Nahrgang und seine Ehefrau Hildegard bestattet. Ihr ist Grab mit einem Granitfindling versehen.

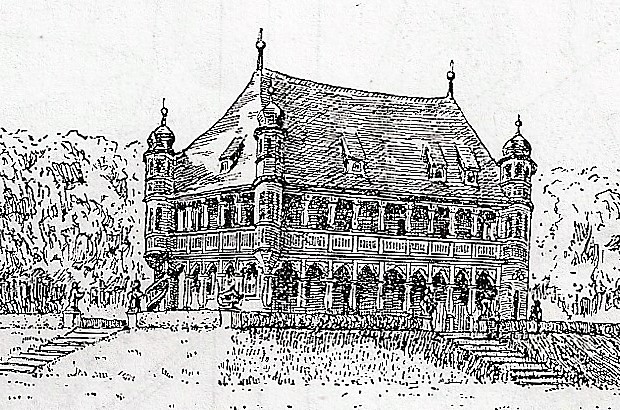

In der Nähe der Philippseicher Kirche befindet sich das ehemalige Wohnhaus von Karl Nahrgang und seiner Frau. Es steht über dem Keller des ersten 1666/67 im "Thiergarten" erbauten Herrenhauses. Während des 2. Weltkrieges wurde dort ein Bunker hineingebaut, daher wird das Haus auch als "Bunkerhäuschen" bezeichnet. Das aus Holz errichtete erste Herrenhaus wurde um 1700 abgerissen (oder durch Brand zerstört?). Von Graf Johann Philipp wurde ein neues steinernes Herrenhaus an anderer Stelle erbaut, der sog. Grüne Bau, der später als Orangerie umgebaut wurde und heute als Wohnhaus genutzt wird (Lit. Söder). Man weiß recht genau, wie dieses erste Herrenhaus ausgesehen hat. Nach Auskunft von H.P. Decker (pers. Mitteilung) ist zum Thiergarten im Fürstl. Archiv Birstein unter Nr. 1566 eine materialreiche Akte vorhanden, über die Jahre 1634 bis 1718. Darin befindet sich auch ein schöner Aufriss vom 29.2.1668 mit Fachwerk und Ecktürmchenen, der von einem Zimmermann namens Hans erstellt wurde. Auf Basis dieser Information konnte eine Zeichnung gefertigt werden, die in Lit. Lenhardt (4) im Jahr 1937 veröffentlicht wurde (s. unten links). In der Dreieicher Heimatkunde-Literatur war dies die einzige publizierte Abbildung des ersten Herrenhauses.

Eine intensive Recherche ergab, dass dieses Blatt auch in der Neu-Isenburger Heimatliteratur bereits zweimal publiziert wurde, ohne dass die Dreieicher Heimatforscher von der Abbildung Notiz nahmen. Man kann über die Abbildung des Thiergartens sagen: Bekannt, aber trotzdem unerkannt. Auf jeden Fall freut es mich, dass diese Abbildung in das Portfolio der Philippseich-Dokumentation eingefügt werden kann.

Anmerkung 3/2021: Sehr zu meinem Verdruss habe ich feststellen müssen, dass Peter Decker, ehmaliger Archivar in Büdingen und Birstein in Lit. Fogel & Loesch auf diese Abbildung hinwies (S. 155, Fußnote 303). Aber ich bleibe dabei: diese Abbildung war bei den Dreieicher Heimatforschern nicht bekannt.

Bei einem direkten Vergleich der beiden Abbildungen erkennt man, dass sie recht ähnlich sind. Bei Lenhardt fehlt der Dachreiter; auf dem Gedenkblatt sind die Laubengänge nur angedeutet. Nicht eindeutig erkennbar ist die Philippseicher Kirche. Sehr dekorativ ist der Jäger mit dem Schießgewehr abgebildet, der auf das Wild im Thiergarten zielt.

Wir hatten im Februar 2019 die Gelegenheit, den Keller des "Bunkerhäuschens" aufzusuchen. Man kann ihn fast ebenerdig betreten. Es handelt sich um ein recht unspektakuläres Tonnengewölbe, gemauert mit schmalen Ziegelsteinen, deren Last auf Bruchsteinmauern ruht. Das Gewölbe ist in moderner Zeit in drei Segmente unterteilt worden. Der westliche Teil wurde mit Beton in einen kleinen Luftschutzbunker verwandelt, dessen Zugang von der Nordseite erfolgte.

Es passt nicht ganz in das Kapitel „Epitaphe und Grabsteine", wenn man sich mit der Grafschaft Ysenburg Philippseich beschäftigt, insbesondere wenn man der Frage nachgeht, welche Dörfer dazu gehörten, d.h. welche Untertanen das feudale Leben der Grafen finanzieren mussten. Es gibt dazu die unterschiedlichsten Informationen:

Müller, Ortnamensbuch: Offenthal, Sprendlingen, Urberach, Messel und Münster

Simon 2, S. 348: Burg und Stadt Dreieichenhain, Götzenhain, Offenthal, Urberach, Münster

Nahrgang-Atlas: Götzenhain, Offenthal, Urberach, Münster

Fürst zu Isenburg-Birstein:

Oberamt Offenbach: Neu-Isenburg, Offenbach (Stadt), Okriftel, -Gehspitz

a) Amt Dreieich: Dreieichenhain (Stadt), Geinsheim, Sprendlingen, -Neuhof

b) Dreieicher Waldungen

c) Deputatorte des Grafen zu Isenburg-Philippseich: Götzenhain, Münster, Offenthal, Urberach, -Philippseich (Schloss)

Ganz korrekt wäre es wenn unter c) noch das Dreieichenhainer Schloss genannt worden wäre. Die Philippseicher Grafen besaßen jedoch in der Gemarkung Dreieichenhain offensichtlich zentpflichtiges Grundeigentum. Davon zeugen Dokumente, die im Stadtarchiv Dreieich (Dreieichenhain) aufbewahrt werden. Es wird in VI. Abt. 1, 3. Absch. Konv. 1 Fasz. 9 (S.24) von „Fragen zu Zentabgaben an die Grafen zu Isenburg-Philippseich: 1840/42“ gesprochen. Oder in IX /2/1/8 "Verwandlung des dem Herrn Grafen zu Isenburg-Philippseich zu 5/6 zustehenden Zehnten in der Dreieichenhainer Gemarkung". Oder es wird über die Umwandlung des Zehnten in eine Grundrente berichtet.

Nach oben

Langen

Bei der Recherche für diesen Artikel stieß ich auf eine Publikation von Björn Wissenbach (Lit. Wissenbach) aus dem Jahr 2000, in dem er über drei Epitaphe in der Langener Pfarrhofsmauer berichtete. Bereits 1885 beschrieb Wilhelm Schäfer diese Epitaphe, die schon damals einen schlechten Erhaltungszustand aufwiesen. Bei der ältesten der drei Platten waren auch zu dieser Zeit nur die Worte "Anno dni 1437" im umlaufenden Spruchband zu erkennen gewesen. Die andere, gleich große Grabplatte erinnert an Wolrad Fresenius, Pfarrer in Langen von 1680 bis zu seinem Tod im Jahr 1716. Die kleinere Platte diente zum Andenken an Pfarrer Johann Ludwig Schad (gest. 1749), dem Nachfolger von Pfarrer Fresenius. Diese Platten stammten aus der 1876 abgerissenen Jakobskirche, der Vorläuferin der jetzigen Stadtkirche. Björn Wissenbach vermutet aufgrund eines Hinweises von Manfred Neusel, dass der erstgenannte Grabstein zum Gedenken an Pfarrer Peter Hemming, der 1437 starb, gefertigt wurde. Peter Hemming war zugleich Keller (Steuerbeamter) im Hain und wurde mehrmals in alten Urkunden erwähnt. Er war offensichtlich eine nicht unbedeutende Person, von der man annehmen konnte, dass sie in der Kirche beigesetzt wurde. Weitere Informationen sind dieser Literaturstelle zu entnehmen.

Daraufhin

kontaktierte ich Dekan Zincke aus Langen. Zu meiner

Überraschung bestätigte er, dass die beiden Steine von der

Pfarrhofmauer stammten. Der dritte Stein befände sich noch dort.

Einer der Steine in der Kapelle müsse noch umgedreht (?) werden.

Eine Auskunft von Björn Wissenbach löste das Rätsel:

Beim Herausnehmen der Steine stellte sich heraus, dass der älteste

(rechte) Stein eine Zweitnutzung erfuhr; seine Rückseite

wurde in der

Renaissancezeit mit den oben beschriebenen Ornamenten versehen. Diese

wurde dann als Sichtseite genutzt. Die glatte, abgelaufene

Oberfläche deutet darauf hin, dass mit dieser Platte ein unter dem

Fußboden liegendes Grab abgedeckt wurde. Somit blieb die auf

Peter Hemming hinweisende Seite partiell erhalten. Beim

Verbringen in der Seitenkapelle wurde der Stein mit

der neueren Seite nach vorne aufgestellt. Da beide Steinplatten

etwas schräg an der Wand stehen, war es möglich, die

Rückseiten mit einem Handspiegel zu untersuchen: Bei dem

rechten Epitaph konnte ich die von Wissenbach beschriebenen Minuskeln

am Rand und die Dübellöcher in der Mitte erkennen (s.

Zeichnung aus Lit. Wissenbach). Falls der Stein

jemals umgedreht werden sollte, dann m. E. so, dass die ältere,

historisch wertvollere Seite nach vorne schaut.

Daraufhin

kontaktierte ich Dekan Zincke aus Langen. Zu meiner

Überraschung bestätigte er, dass die beiden Steine von der

Pfarrhofmauer stammten. Der dritte Stein befände sich noch dort.

Einer der Steine in der Kapelle müsse noch umgedreht (?) werden.

Eine Auskunft von Björn Wissenbach löste das Rätsel:

Beim Herausnehmen der Steine stellte sich heraus, dass der älteste

(rechte) Stein eine Zweitnutzung erfuhr; seine Rückseite

wurde in der

Renaissancezeit mit den oben beschriebenen Ornamenten versehen. Diese

wurde dann als Sichtseite genutzt. Die glatte, abgelaufene

Oberfläche deutet darauf hin, dass mit dieser Platte ein unter dem

Fußboden liegendes Grab abgedeckt wurde. Somit blieb die auf

Peter Hemming hinweisende Seite partiell erhalten. Beim

Verbringen in der Seitenkapelle wurde der Stein mit

der neueren Seite nach vorne aufgestellt. Da beide Steinplatten

etwas schräg an der Wand stehen, war es möglich, die

Rückseiten mit einem Handspiegel zu untersuchen: Bei dem

rechten Epitaph konnte ich die von Wissenbach beschriebenen Minuskeln

am Rand und die Dübellöcher in der Mitte erkennen (s.

Zeichnung aus Lit. Wissenbach). Falls der Stein

jemals umgedreht werden sollte, dann m. E. so, dass die ältere,

historisch wertvollere Seite nach vorne schaut. Nach oben

Egelsbach

Wir wollen an dieser Stelle unter Verweis auf die Literatur die Steine nur kurz beschreiben (von links nach rechts):

Stein Nr. 1 ist für Philipp Heinrich Schroth (1809-1830) erstellt worden.

Stein Nr. 2 ist so stark verwittert, so dass man keine Inschrift erkennen kann.

Stein Nr. 3 dient zur Erinnerung an Anna Margaretha Christ (1716-1759) und ihre beiden Kinder Johann Philipp (1737-1757) und Anna Catharina (1739-1757).

Stein Nr. 4 stand am Grab von Georg Adam Fickenius (1710-1780), 31 Jahre lang Pfarrer in Egelsbach. Das "F" in Fickenius ist ein Typo des Steinmetzen, der Herr hieß Sickenius.

Stein Nr. 5 ist der Grabstein der Mutter des Pfarrer Sickenius, Elisabetha Catharina Sickenius (1679-1758). Interessanterweise ließ der Steinbildhauer das Kind am 34. August zur Welt kommen.

Stein Nr. 6 besitzt eine Kreuzform. Er wurde für den fürstlichen Schafmeister Johannes Jacob Knöß (1682-1735) errichtet.

Die Steine 3 und 6 sind zusätzlich auf der Rückseite beschriftet. Der Text wurde vor dem Anbringen der Steine an die Wand leider nicht dokumentiert.

Kein Epitaph, sondern eine Gedenkplatte zur Einweihung des "neuen" Friedhofs im Jahr 1588 ist im Eingangsbereich des Friedhof links in die Mauer eingelassen. Es ist zu lesen: ANO 1588 VOLENT / AM 12 TAG OCTOBER / DER ZEIT ANDONI REB / HON AMPTMAN IACOB / LEISER SCHULDES / VALE (Vollendet am 12. Oktober zur Zeit als Anton Rebhahn Amtmann und Jacob Leiser Schultheiß waren ??). Rebhahn war Amtmann in Dreieichenhain und Leister Schultheis in Egelsbach, wie einer Imformationstafel neben dem Stein zu entnehmen ist.

Nach oben

Dietzenbach

Die hier abgebildeten Epitaphe sind in die Westmauer des Dietzenbacher Kirchhofs eingemauert. Sie sind dort der Witterung ungeschützt ausgesetzt und sind daher in einem sehr schlechten Zustand. M. E. sollte der Geschichts- und Heimatverein die Initiative ergreifen, dort ein Schutzdach auf der Mauer anzubringen. Mein Versuch war leider erfolglos, einen der Dietzenbacher Clubs zu bewegen, sich für den Erhalt dieser m. E. historisch wertvollen Steine finanziell zu engagieren.

Die Geschichte des Dietzenbacher Alten Friedhofs ist recht interessant, sie wird ausführlich in Lit. Wolf (3) erläutert. Die hintere Kirchhofsmauer wurde 1757 teilweise neu aufgebaut und renoviert; es ist zu vermuten, dass die Grabsteine zu dieser Zeit dort mit eingemauert wurden. Philipp Wolf berichtet 1939, dass die in der Kirchhofmauer eingelassenen Grabmälern für in Dietzenbach tätig gewesenen Pfarrer oder deren Angehörigen gesetzt worden sind. Sie waren schon damals z. T. stark verwittert, bei dreien konnte man jedoch noch die Inschrift entziffern.

Ganz links ist der Grabstein von Johann Hartmann Lantz (1682-1746), Pfarrer in Dietzenbach von 1724 bis 1746 in die Mauer eingelassen, daneben der von seiner Frau Christina Barbara (1695-1728), die im 8. Kindbett gestorben ist. Der vierte Grabstein gehört zu Johannes Nicolaus Appelius (1620-1667), Pfarrer in Dietzenbach von 1651 bis 1667. Interessant ist auch das in der Mauer eingelassene Kreuz ganz rechts.

Nach oben

Neu-Isenburg

Nach oben

Patershausen

Nach oben

Heusenstamm

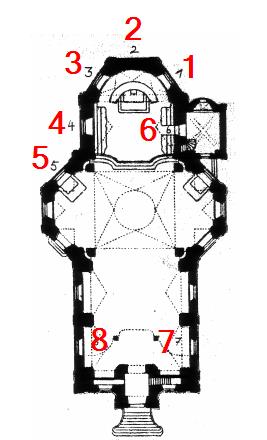

Den

Grabstein des Martin von Heusenstamm (gest. 1540) findet man auf der südwestlichen schrägen Chorwand

der Kirche St. Cäcila (Nr. 5 auf dem Grundriss). Die Vordertore des Kirchgartens sind meist

verschlossen, ich konnte ihn aber durch die Pforte von Pfarrhof (hinter

der Kirche) betreten. Im Vergleich zu dem Patershausener Stein ist er

weniger filigran gearbeitet und allgemein in einem deutlich

schlechteren Zustand. Das umlaufende Schriftband ist nicht mehr zu

lesen. Oben links erkennt man das Familienwappen der Heusenstammer

(Schild mit Zacken, Helmzier mit aufsteigendem Hund). Weitere Details

sind in Lit. Nieß (7) zu finden. An der Kirchenmauer stehen noch vier weitere

Epitaphe des 16. bis 18. Jahrhundert.

Den

Grabstein des Martin von Heusenstamm (gest. 1540) findet man auf der südwestlichen schrägen Chorwand

der Kirche St. Cäcila (Nr. 5 auf dem Grundriss). Die Vordertore des Kirchgartens sind meist

verschlossen, ich konnte ihn aber durch die Pforte von Pfarrhof (hinter

der Kirche) betreten. Im Vergleich zu dem Patershausener Stein ist er

weniger filigran gearbeitet und allgemein in einem deutlich

schlechteren Zustand. Das umlaufende Schriftband ist nicht mehr zu

lesen. Oben links erkennt man das Familienwappen der Heusenstammer

(Schild mit Zacken, Helmzier mit aufsteigendem Hund). Weitere Details

sind in Lit. Nieß (7) zu finden. An der Kirchenmauer stehen noch vier weitere

Epitaphe des 16. bis 18. Jahrhundert. In einem unveröffentlichen Manuskript von Karl Hoßner "Reichsgräfin Maria Anna von Schönborn - Spurensuche in Heusenstamm" werden die Grabsteine an und die Epitaphe in der Kirche St. Cäcila detailliert beschrieben. Zur Erinnerung: 1661 verkauften die Ritter von Heusenstamm ihr verarmtes Dorf an die Familie von Schönborn. Philipp Erwein von Schönborn begann unverzüglich, ein neues repräsentatives Schloss zu erbauen. Einer seiner 12 Söhne war Johann Erwein, der mit Maria Anna von Waldbott-Bassenheim verheitatet war. Beide hatten keine überlebenden Kinder. Ein Enkel von Philipp Erwein, Anselm Franz, war mit Maria Theresia von Montfort verheitatet, die die Kirche St. Cäcilia 1739-41 erbauen ließ. Der Torbau wurde übrigens 1774 errichtet.

An der nordwestlich schrägen Chorwand (Nr. 1 auf dem Grundriss, erstes Bild von links) steht das Grabdenkmal für Maria Anna, Gräfin von Schönborn, geb. Waldbott zu Bassenheim, gest. 30.4.1702. An der südwestlich schrägen Chorwand (Nr. 3 auf dem Grundriss, zweites Bild von links) befindet sich das Grabmal ihrer Mutter, der Anna Magdalena Waldbott zu

Nach oben

Messel

Karl Wenchel aus Messel hat sich intensiv mit diesem Vorfall beschäftigt. Sein Manuskript aus dem Jahr 1995 ist auf der Website Sühnekreuze.de zugänglich. Die Geschichte ist aus verschiedenen Gründen sehr interessant. Messel war zu der Zeit, in der sich dieses Geschehnis ereignete im Besitz der reichsritterlichen Freiherren von Groschlag. Es gab wegen unterschiedlicher Rechtsauffassungen immer wieder Streitereien mit den Herren der umliegenden Territorien, insbesondere um die Jagdrechte. Die Herren von Groschlag waren der Auffassung, dass sie Jagdrechte in der benachbarten Rödermark hätten. Die Grafen von Hanau, als eine der Obermärker der Rödermark, bestritten dies und betrachteten eine Grohschlag'sche Jagd in der Rödermark als Wilddieberei. An dem besagten 9.3.1752 ging der Grohschlag'sche Jäger Chrisitan Pfeffer mit einigen Messeler Bürgern (darunter Christian Stamm) auf Schnepfenjagd in den benachbarten Rödermärker Wald. Sie wurden von den Forstbeamten des Hanauer Grafen gestellt. Sie versuchten zu fliehen, es wurde geschossen und der junge Stamm blieb "entleibt" auf der Erde liegen. Auch Hund wurde getötet. Der Jäger Pfeffer wurde in Babenhausen arrestiert. Es gab verschiedene Untersuchungen des Vorfalls, die allerdings im Sande verliefen. Es wurde aber bekannt, dass der Zeugmeister Lautermann den Christian Stamm erschossen hat. Der Vater verfasste einen Nachruf, der auf der oben erwähnten Website abzurufen und der auch auf der Metallplatte am Grabstein zu lesen ist.