Gedenksteine

Im erweiterten Dreieichgebiet gibt es eine Reihe von interessanten

Steinen, die an vergangene Ereignisse erinnern sollen, sei es an

Unglücksfälle, an andere bemerkenswerte

Begebenheiten oder auch an verdiente Persönlichkeiten. Die

Form dieser Gedenksteine ist vielfältig: Steinkreuze,

Kreuzsteine,

Säulen, Steinplatten oder Findlinge.

Gedenksteine -

Dreieichenhain

Gedenksteine

- Buchschlag

Gedenksteine

- Sprendlingen

Gedenksteine

- Götzenhain

Gedenksteine

- Offenthal

Gedenksteine - Langen

Gedenksteine - Egelsbach

Gedenksteine - Zeppelinheim

/ Walldorf

Gedenksteine

- Heusenstamm

Gedenksteine - Frankfurter Stadtwald

Gedenksteine -

weiter weg

Gedenksteine - Dreieichenhain

Aus guten Gründen wollen wir

an erster Stelle die Gedenkplatte für den bedeutenden

Heimatforscher

Karl

Nahrgang

(1899 - 1967) erwähnen. Sie ist in die Nordwestseite des

Turmes

der Dreieichenhainer Burg eingelassen. Karl Nahrgang hat sich

große Verdienste um die Erforschung der Geschichte unserer

Heimat

erarbeitet. Er war u.a. Initiator und Leiter des Dreieich-Museums,

Kreisbodendenkmalpfleger, Autor vieler heimatwissenschaftlicher

Publikationen und Herausgeber der Serie "Landschaft Dreieich". Eines

seiner wichtigsten Werke war der "Atlas für

Siedlungskunde, Verkehr, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur

des Stadt- und Landkreises Offenbach" (1963). Lesen Sie hier die einige

Nachrufe

auf Karl Nahrgang.

Die

"Pfrommer Steine" in Dreieichenhain

>

Hans Pfrommer war Bürgermeister von Dreieichenhain,

als sich die Städte bzw. Gemeinden Buchschlag, Sprendlingen,

Dreieichenhain, Götzenhain und Offenthal nicht ganz freiwillig

im

Jahr 1977 zur Stadt Dreieich zusammenschlossen. Als eine seiner letzten

Diensthandlungen hat er dafür gesorgt, dass an den

Zufahrtsstraßen aus Langen, Götzenhain und

Sprendlingen

große Granitsteine aufgestellt wurden, die an die die lange

Stadtgeschichte dieses Ortes erinnern sollten: "Dreieichenhain /

selbstständige / Stadt / 1256-1976". Zwischenzeitlich haben

wir

uns an Dreieich gewöhnt. Die Dreieichenhainer sprechen von

"unserem" Schwimmbad (in Sprendlingen) und wir Sprendlinger sind stolz

auf "unsere" Haaner Burg.

-->

Standort aus Richtung Langen,

-->

Standort aus Richtung Götzenhain,

-->

Standort aus Richtung Sprendlingen.

Gedenksteine

des Clubs der Raren Schreibkunst

Im südlichen

Graben der Hainer Burg, rechts neben der 1927 von den Schauspielern der

Burgfestspiele gestifteten

Betonbank,

findet man einen rechteckigen, im Boden eingelassen Sandstein

(Abb. links). Er

ist beschriftet mit "Zum Gedenken an die Dichter / Johann Ludwig Ewald

/ Max Schuchardt / Rudolf Binding / Club der raren

Schreibkunst /

CRS - Okt. 09".

Johann

Ludwig Ewald

(1747-1822)war ein in Dreieichenhain geborener Theologe,

Pädagoge und Schriftsteller. Der Dichter und Schriftsteller

Max

Schuchardt (1861-1932) wurde ebenfalls in Dreieichenhain geboren. Der

rechtskonservative Schriftsteller

Rudolf

G. Binding (1867-1938) wurde 1913 der

erste

Bürgermeister von Buchschlag. Lesen Sie

-->hier

einen Artikel aus op-online.de über die Einweihung dieses

Gedenksteines. Der Club

der Raren Schreibkunst

ist eine Vereinigung von Leuten, die sich lobenswerterweise

der

Pflege der deutschen Sprache und der Förderung von

Bildung,

Erziehung, Schreibkunst und Kultur verpflichtet fühlen.

Einen ähnlichen Gedenkstein findet man im Bürgerpark

Sprendlingen (Abb. rechts). Hier wird Schiller, Heine und Goethe

gedacht. Am Abzweig des Kurt-Schaaf-Wegs von der Hainer Trift in

Buchschlag wurde ein Stein speziell für

Rudolf G.

Binding gesetzt.

Auf der Südseite des Alten Rathauses am Vieuxtempsplatz wurde 1910 zum 90. Geburtstag von

Henri Vieuxtemps

(1820 - 1881) eine Gedenktafel angebracht. Der Text: "HENRI

VIEUXTEMPS / BERÜHMTER GEIGENSPIELER / UND KOMPONIST / WOHNTE IN

DIESM HAUSE / IN DEN JAHREN 1855 - 1866". Vieuxtemps bezeichnete seine

Dreieichenhainer Zeit als die schönste seines Lebens. Es ist eine

schön gestaltete Marmortafel, die allerdings gelegentlich

renoviert werden müsste.

Gedenksteine - Buchschlag

Gedenkstein

für Jeremias Herth im Mitteldicker Wald

Am

10. Juli 1862 ereignete sich im mitteldicker Forst ein tragischer

Unfall. Der Langener Bürger Jeremias Herth wurde beim

Holzabfahren

von einem Ast getroffen, so dass er vom Wagen stürzte und dann

an

diesen Verletzungen starb. Zur Erinnerung an ihn stellten seine Freunde

oder Angehörige an der Unfallstelle einen Gedenkstein auf mit

der

Inschrift "I H / 1862" und einem Kreuz darunter. Über 120

Jahre

stand der Gedenkstein an dieser Stelle. 1977 wurde er zum letzten Mal

in einem Bericht des Forstamtes erwähnt.

Als ich diesen Stein im Frühjahr 2011 dokumentieren wollte,

konnte

ich ihn trotz intensivstem Suchen nicht finden. Er musste gestohlen

worden sein! Ich beschrieb ihn hier auf dieser Website im Kapitel

"Vermisste Steine" und war mehr als glücklich, Ende 2011 eine

Mail

zu erhalten: Eine Neu-Isenburger Familie hat durch

Googeln herausgefunden, dass es sich bei einem

rätselhaften

Sandstein im Garten des Mietshauses um den Gedenkstein für

Jeremias

Herth handelt. Wie und wann der Stein in diesen Garten kam,

lässt

sich leider nicht mehr klären. Der jetzige Hausbesitzer war

freundlicherweise sofort bereit, den Stein wieder auf den

ursprünglichen Platz zurückstellen zu lassen.

Mitglieder der "Freunde Sprendlingens", unterstützt durch

Dieter

Macholdt, holten den Stein dort ab und verbrachten ihn am 9.3.2012

wieder an seinen alten Standort an der Breitseeschneise

(gegenüber

der ehemaligen Buchschlager Mülldeponie)

--> Standort.

Bei der Einsetzung des Steines war auch Heinz Herth (82) aus

Langen zugegen, der Urenkel von Jeremias Herth. Eine Informationstafel

wurde an einem nahebei stehenden Baum angebracht. Lesen Sie

hier

die Berichte der

Offenbach-Post

und der

Frankfurter

Neuen Presse über diese Aktion.

Gedenksteine - Sprendlingen

Begrabener

Horst-Wessel-Stein auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Sprendlingen

Der

jetzt sehr schön angelegt Wilhelm-Leuschner- Platz in

Sprendlingen

hat eine wechselvolle Namenshistorie. Bis 1933 hieß er

Kaiserplatz.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er in

Horst-Wessel-Platz umbenannt, nach einem alten Nazi-Kämpfer.

1934

wurde auf dem Platz ein großer Granitfindling mit

eingraviertem

Namen aufgestellt (Abb. rechts, Bildarchiv A. Baumbusch). Nach dem

Krieg wurde der Platz nach Wilhelm

Leuschner, einem 1944 ermordetem Gewerkschaftler und SPD-Politiker,

benannt. Was sollte man aber mit dem Findling machen? Die Sprendlinger

gruben ein tiefes Loch, purzelten den Stein dort hinein und bedeckten

ihn mit Erde. Noch heute ist ein kleiner Hügel an dieser

Stelle zu

sehen. Seit den 50er Jahren stand dort eine Weide,

bis der

Platz in den 90er Jahren neu angelegt wurde und von den Freunden

Sprendlingens mit einer historischen Schwengelpumpe geschmückt

wurde.

Die

Reiterruhe im Herrenröther Wald

Die

Reiterruhe ist eine Anlage im Sprendlinger Wald an der

Bestewiesenschneise. Der Stein wurde 1973 vom Sprendlinger Unternehmern

Hans Bratengeier zum Gedenken an seinen 1972 tödlich

verunglückten Sohn Hans Georg aufgestellt, der ein

passionierter Reiter war. Der gleichzeitig gepflanzte Baum wurde

mutwillig abgebrochen. Der zur Anlage gehörende Grillplatz

darf wegen Waldbrandgefahr leider nicht mehr benutzt werden.

Info: M. Bratengeier,

-->

Standort

Städtepartnerschaftssteine

in Sprendlingen

Im

Sprendlinger Bürgerpark links vor dem Bürgerhaus

steht ein

Sandstein, der an die Partnerschaft von Dreieich mit Stafford erinnern

soll (Abb. links). Auf der Rückseite ist das Stafforder Wappen

und

"Stafford / GB" zu sehen. Auf der Vorderseite steht "Partnerstadt von

Dreieich 1983".

Wenn man per Trittsteine über den Teich im Bürgerpark

geht,

kommt man an einen weiteren roten Sandstein. Auf dem gewölbten

Kopf steht: "Partnerstädte von Sprendlingen". Die Vorderseite

ist

mit "1972 / Oisterweijk / Wappen / NL", die Rückseite mit

"1974 /

Joinville / Wappen / F" beschriftet. Die Rückseite des

Sandsteines

wurde von Vandalen beschmiert. Beide Steine wurden vom Steinbildhauer

Arno Baumbuschgefertigt, ein aktives

Mitglied der "Freunde Sprendlingens".

Gedenkstein für die Widerstandskämpfer gegen das

Nazi-Regime in Sprendlingen

In

der kleinen Brunnenanlage Ecke Rathausstraße -

Schulstraße am Friedhof in Sprendlingen steht ein Gedenkstein

aus

Granit, auf dem eine Metalltafel angebracht ist.

Der Text auf der Platte

enthält

ein Zitat von Stauffenberg und soll aller

Widerstandskämpfer gedenken, "die im Dritten Reich ihr Leben

geopfert haben, um den Krieg zu stoppen und weitere

Gräueltaten des

Nazi-Regimes zu verhindern". Die Tafel wurde 2004 (?) von der Stadt

Dreieich dort an einem Metallpfosten aufgestellt. Der besseren

Lesbarkeit halber wurde sie dann an diesem Stein befestigt und am

gleichen Platz um dasJahr 2008 wieder der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht. Der

Ort mit der Anlage heißt übrigens "Stauffenberg-Platz", eine

Bezeichnung,

die leider niemand kennt, da der Platz postalisch nicht in Erscheinung

tritt.

Nachtrag 4/2013: Aus Kostengründen wurde der Brunnen

stillgelegt. Der Lions-Club Dreieich hat einen Schnurbaum (Sophora

jap.) gespendet, der in die Brunneneinfassung gepflanzt wurde (Bild

rechts). An der Südseite der Anlage wurde ein Stein mit einem

messingfarbenen Schild aufgestellt, das auf die Spender hinweist.

Drei

neue Grabplatten auf dem jüdischen Friedhof in Sprendlingen

Als

Vorsitzender der Freunde Sprendlingens habe ich den Vorschlag von Arno

Baumbusch gerne aufgegriffen, auf dem jüdischen Friedhof in

Sprendlingen die Gräber von drei 1938 verstorbenen

jüdischen

Mitbürgern mit Grabplatten zu versehen. Ihren

Angehörigen

wurde damals nicht erlaubt, Grabsteine aufzustellen. Der Verein

sammelte

Spenden und fand auch Sponsoren (Sparkasse Langen-Seligenstadt) um die

Steine und ihre Aufstellung finanzieren zu können. Arno

Baumbusch

(auf dem Foto) entwarf die Schrift (teilweise hebräisch). Die

Steine wurden vom Steinmetzbetrieb Burkard bearbeitet und aufgestellt.

Lesen Sie

-->

hier die Pressemitteilung des Vereins.

Neuer Gedenkstein für Hermann Will und Arno Baumbusch

In Zuge der

Neugestaltung des Platzes vor dem Hooschebaa-Brunnen am Lindenplatz in

Sprendlingen wurde im April 2018 der alte

Marmor-Gedenkstein

für Hermann Will durch einen

trapezförmigen

Sandstein

ersetzt, der sowohl an den Künstler Hermann Will als

auch an

den Heimatforscher und Steinmetz Arno Baumbusch erinnern

soll.

Hermann Will schuf die Hooschebaa-Figur, die als Bronzeguss auf dem von

Arno Baumbusch gestalteten und erbauten Brunnen steht. Arno Baumbusch

hat sich um Sprendlingen verdient gemacht, sein

Archiv

ist im Internet zu finden.

Lesen Sie hier

aus OP-online

und FNP-online.

Gedenksteine - Götzenhain

Gedenkstein

für Egon Schumacher auf dem Neuhof

Der

Neuhof hat eine lange und wechselvolle Geschichte: Ausgehend von einem

Hofgut (genannt Sprendlinger Hof), das die Ysenburger Grafen um 1500

anlegten, entwickelt sich der Neuhof nach Niedergang und

Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg seit

1700 zu einem

Mustergut und zu einem gesellschaftlichen Zentrum. 1807 wurde

der

Hof verkauft, kam aber nach einigen Besitzwechseln 1841 wieder in

Ysenburgisches Eigentum. In den dreißiger Jahren des letzten

Jahrhunderts ging er in den Besitz der Familie Schumacher

über.

Nach dem zweiten Weltkrieg (1950) eröffnete Egon Schumacher

die

"Gutsschänke Neuhof", die sich schnell ein gutes

Renommeé

erarbeite. 1955 brannte das Restaurant ab, wurde aber bald wieder

aufgebaut. Seit 1984 existiert der Golfclub Neuhof auf dem von der

Familie Schumacher langfristig gepachteten Gelände. 1995

verstarb

Egon Schumacher, seitdem ist sein Sohn Conrad

Schumacher

Oberhaupt der Familie. Der links abgebildete Gedenkstein steht auf dem

Neuhof gegenüber des Herrenhauses und erinnert an Egon

Schumacher.

Gedenkstein

zur Deutschen Einheit auf dem Neuhof

Dieser

Gedenkstein steht westlich der "Backstube" auf dem Neuhof. Konrad

Schumacher hat es sich offensichtlich nicht nehmen lassen, auf seinem

Grund an die Wiedervereinigung Deutschlands mit diesem Stein zu

gedenken.

Dieser

Gedenkstein steht westlich der "Backstube" auf dem Neuhof. Konrad

Schumacher hat es sich offensichtlich nicht nehmen lassen, auf seinem

Grund an die Wiedervereinigung Deutschlands mit diesem Stein zu

gedenken.

Der

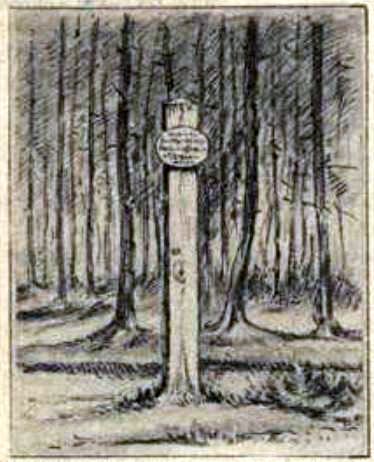

Wolfsstock im Götzenhainer Forst

Der

"Wolfsstock" im Götzenhainer Forst an der Wolfsschneise

markiert den

Ort, an dem Forstmeister Siebenlist im Jahr 1784 den letzten Wolf in

der Dreieich erschoss. Es handelt sich um eine Anlage mit

einem

runden Steintisch mit einer unter einem beschindelten Dach liegenden

Granitfindling mit der Aufschrift "WOLFSSTOCK // 26.11.1783" (mit

Abbildung eines Wolfskopfes). Aus einer

Publikation

(Lit. NN 1) aus dem Jahr 1871 ist zu entnehmen

"dass an dieser Stelle

bis vor

einigen Jahren zum Denkzeichen ein

Pflock stand mit der Inschrift: Hier

hat der Fürstl. Isenburg. Forstmeister

Siebenlist im Jahr 1784 einen Wolf geschossen".

Offensichtlich ist nach 1871 ein weiterer Wolfsstock

aufgestellt

worden. In Lit. Graf von 1932 wird berichtet, dass 1923 der Wolfsstock

von "Bubenhänden" umgehauen und gestohlen wurde. Es handelte

sich

um einen eichenen Pfosten mit einer gusseisernen Tafel, auf welcher die

Inschrift stand

: "Hier

hat der Fürstl. Isenb. Birsteinische Forstmeister

Siebenlist 1784 den letzten Wolf geschossen".

Nahrgang veröffentlichte einen erfolgreichen Aufruf zur

Errichtung

eines neuen Wolfstocks. 1933 wurde mit

einer Feier (inklusive

dreifaches "Sieg Heil") der neue Wolfsstock eingeweiht (Lit. Nahrgang

(9)). Die Beschriftung: "

Der

letzte Wolf der Dreieich", darunter: "

geschossen

von Forstmeister Siebenlistt 1784".

Diese hölzerne Säule wurde in der Kriegs- und

Nachkriegszeit

stark beschädigt, so dass sie 1968/69 restauriert werden

musste.

Dabei wurde anstelle des Wolfes "wie er verendend den Lauf von sich

streckt und mit aus dem Halse hängender Zunge keuchend sein

Leben

aushaucht" (s. Abb. ganz links) ein Wolfskopf im

Profil dargestellt. Der Wolfsstock

wurde 1998 stark

beschädigt in einem Graben gefunden.

Er wurde so gut es ging restauriert und in das

Dietzenbacher

Heimatmuseum verbracht (s. Abb. rechts). Der jetzt an dem

Originalstandort liegende Findling ist also

nicht der Wolfsstock, sondern er

erinnert nur an diesen. Die Anlage wurde 1999 errichtet (s.

Bericht

Offenbach-Post). Die

Holzsäule müsste eigentlich in einem Dreieicher

Museum

aufbewahrt werden, da sie auf Götzenhainer Gemarkungsgebiet

stand. Ein klarer Restitutionsfall :-)

--> Standort

Anmerkungen:Frau

Gruber aus Zeppelinheim wies mich auf eine Publikation aus dem

Jahr 1922 (Lit. Welker (2)) hin, in welcher der Wolfsstock abgebildet

ist, bevor er 1923 von "Bubenhänden"

umgehauen und

gestohlen wurde (s. Abb. links). Der Oberjäger und Forstmeister im

Hain und in Birstein Benedikt Siebnlist wurde 1720 in Schlitz geboren.

Er kam um 1757 nach Dreieichenhain und starb dort im Jahr 1794

(Dreieich-Zeitung 24.3.2021). Am Wolfsstock wurde von Unbekannten ein

Bild mit einem Wold angebracht. Der Text darunter: "

Ich bin zurück !!"

Gedenksteine - Offenthal

Am

Eingang des Offenthaler Friedhofs findet man rechterhand ein mit Efeu

bewachsenes Grab mit einem großen Granitfindling, dessen

Inschriften nicht mehr erkennbar sind. Davor ist eine ovale,

beschriftete

Marmorplatte

aufgestellt. Es handelt sich um das Grab der Eheleute Bonhard. Der

Stein ist leider das einzige alte übriggebliebene Grabmal auf dem

Offenthaler Friedhof. Es wäre schön, wenn es langfristig

erhalten bliebe. Bestattet wurden dort Karl Adolf Bonhard (1864 -

1934), von Beruf Oberforstmeister und seine Frau Ida (1870 - 1953).

Karl Adolf Bonhard war Sohn von Otto Bonhard (1836 - 1918), der

zwischen 1862 und 1881 Pfarrer in Offenthal war. Die auf der

Marmorplatte genannten Otto und Sigmund Bonhard waren Brüder von

Karl Adolf Bonhard, die mit 3 Monaten bzw. 4 Jahren verstorben sind.

Achim Seibert hat zwei historische Fotos des Grabsteins zur

Verfügung gestellt. Ein

Bild von vor 1953 (ohne den Namen der Ehefrau) und ein

Bild von nach 1953,

auf dem die Inschriften noch gut zu lesen sind. Rechts der Beschriftung

kann man einen Hirschkopf mit Kreuz erkennen. Wenn man genau hinschaut,

ist der

Hirschkopf heute noch zu erahnen.

Gedenksteine - Langen

Das

Maternskreuz im Langener Stadtwald

Im Messtischblatt

Kelsterbach ist im Langener Wald an der Einzelheckschneise

(südlich der Kreuzung mit der Rundseeschneise) ein "Denkm."

eingetragen. Als ich es im Frühjahr 2010 aufsuchte, lag ein

zerbrochenes Steinkreuz am Wegesrand. Den Moosspuren an den

Bruchflächen nach zu urteilen lag es schon

einige Zeit in diesem Zustand im Wald. Bei einem Gespräch im

Forstamt bot ich meine Hilfe bei der

Reparatur an und konnte im August 2010 zusammen mit

Revierförster Neubrand das Kreuz wieder

aufrichten. Dieser

Gedenkstein wird "Maternskreuz " genannt. Es erinnert an Philipp

Gehrich, der an dieser Stelle am 9. März 1841 beim

Holzfällen

tödlich verunglückte. Das Kreuz wurde auf

Veranlassung seines

Vaters, Johann Matern Gehrich, errichtet. Die Inschrift

lautet:

"DEN 9. / MERZ / 1841 / PH GEH" (das "EH" ist stark

verwittert.). Das Kreuz ist 85 cm hoch und 38 cm breit.

Literatur: Lütkemann (2),

--> Standort

Der

Heinrich Quari Stein in der Koberstadt

Im

Koberstädter Wald an der Abzweigung des Messeler Wegs vom

Dammweg

steht ein großer Stein aus Granit mit einer

Marmortafel.

Die Inschrift lautet: "Heinrich Quari / zum

Gedächtnis /

21.2.1920 - 7.9.1976 / Er war ein leidenschaftlicher / Natur- und

Vogelschützer". Heinrich Quari war ein bekannter

Langener

Unternehmer ("Reifen-Quari") und war in den Vorständen des

Verkehrs- und Verschönerungsvereins und der Schutzgemeinschaft

Deutscher Wald aktiv. Nach seinem Tod hat man ihm diesen Stein an

exponierter Stelle im Koberstädter Wald gewidmet.

Info: Reinhold Werner,

-->

Standort

Berliner

Bär in Langen-Oberlinden

Einen Gedenkstein

besonderer Art finden wir in der Berliner Allee in Langen Höhe

Einmündung Forstring. Es handelt sich um eine ca. 1,20 m hohe Betonplatte, auf deren

Nordseite der Umriss eines Bären zu sehen ist.

Darunter steht

"BERLIN". Der Stein wurde am 13. August 1963 im Beisein des

Bezirksbürgermeisters von Berlin-Spandau eingeweiht. An diesem

Tag

jährte sich der Mauerbau zum zweiten Mal. Der Stein galt als

Zeichen für die Verbundenheit mit dem geteilten Berlin. In

dieser

Zeit wurden in vielen Orten ähnliche Gedenksteine aufgestellt,

häufig mit der Entfernungsangabe bis Berlin. Der Langener

Stein

wird nicht ganz korrekt als "Berlin-Meilenstein" bezeichnet. Er ist auf

jeden Fall ein passendes Entree für Oberlinden am Beginn der

Berliner Allee. Leider ist der Stein z.Z. verschmiert.

-->Hier

ein Artikel aus der op-online vom 13.8.2013 über "den kleinen

Bären mit großer Geschichte"

Vertriebenen-Gedenksteine

in Langen-Oberlinden

Diese

beiden Gedenksteine, Findlinge aus Granit, stehen auf einer kleinen

Anlage am Kreuzungspunkt der Erfurter-, Stettiner- und Dresdener

Straße (

-->

Standort)

in Langen-Oberlinden, inmitten der damals größten

zusammen hängenden Nebenerwerbssiedlung in

der Bundesrepublik, die seit 1963 den Heimatvertriebenen die

Eingliederung erleichtert hat. Der links abgebildete Stein

trägt eine

Bronzetafel mit der Aufschrift "Langen / gab uns eine neue / Heimat /

Dafür danken wir / 1945 -1995 / Bund der Vertriebenen /

Ortsgruppe

Langen / Dieser Stein stammt aus dem Isergebirge / (Sudetenland)". Auf

dem Schild des anderen Steines, der vor drei Linden steht, ist

zu lesen:

"Gepflanzt 1965 / Jahr der Menschenrechte / Bund der

vertriebenen Deutschen / Landesverband Hessen".

Informationen: Reinhold Werner

Europa-Stele

am Langener Bahnhof

Diese

runde Säule aus Granit mit abgeschrägtem, poliertem

Kopf, in den die 12

Sterne aus der

Europaflagge

eingemeißelt sind, steht auf dem östlichen

Vorplatz des Langener Bahnhofes, dem EUROPA-PLATZ, mittig auf einem

Quadrat, auf dessen Ecken vier Bäume stehen. Es handelt sich

um ein

Ensemble zur Erinnerung an die vier Partnerstädte Langens,

Romorantin-Lanthenay (F), Long-Eaton (GB), Tarsus (TR) und Aranda de

Duero (E). Tafeln auf vier kleinen Säulen vor den

Bäumen weisen darauf

hin. An der großen Säule ist ein Schild befestigt,

das auf den

„Fördererkreis für europäische

Partnerschaften Langen e.V.“ als

Partner der Stadt Langen hinweist, und dass Langen in der Region

Rhein-Main eine Gemeinde Europas ist. Diese Platzgestaltung wurde vom

Fördererkreis anlässlich seines 40jährigen

Vereinsjubiläums im Jahr

2007 initiiert. Dieser eigentlich sehr

hübsche Platz gerät wegen der unmittelbaren

Nähe zu dem

modernen Brunnen etwas in den Hintergrund. Es lohnt sich auf

alle

Fälle, sich ihn näher zu betrachten. Der

benachbarte interessante Brunnen ist

übrigens aus Metall

und wird

daher auf

dieser Website nicht beschrieben. Dieses Ensemble zur

Würdigung

der

Langener Städtepartnerschaften wird ergänzt durch

drei

Stelen, die in

der Romorantin-Anlage, der Long-Eaton-Anlage und der Tarsus-Anlage

stehen; Aranda de Duero steht noch aus. Informationen und Fotos rechts:

Reinhold Werner. In der Tarsus- Anlage befindet

sich seit

Mai 2013 das "Tor der Freundschaft". Dieses aus

Ziegelsteinen errichtete Tor wurde durch den

Deutsch-Türkischen

Freundschaftsverein Langen initiiert.

Informationstafel auf Wilhelm Leuschner-Platz

Neben

dem Aufgangsweg zur Langener Stadtkirche findet man seit Juni 2019

einen Stein mit einer Informationstafel. Der Stein stammt aus den

Langener Steinbrüchen am Steinberg, der lange Zeit auf dem alten

Bauhof lagerte. Die Platten um den Stein dienten bis vor kurzem als

Randbefestigung des Sterzbachgrabens an der Bachgasse. Das Ensemble

wurde auf Initiative der Heimatkundigen im VVV mit Hilfe der Kommunalen

Betriebe Langen am ehemaligen Kirchplatz, dem Herzen von Langen,

aufgestellt. Auf der

Informationstafel wird in drei Sprachen ein kurzer geschichtlicher Abriss über diesen Platz gegeben. Die

Offenbach-Post berichtete über die Einweihung dieses Gedenksteins.

Gedenksteine - Egelsbach

Das

Rüger-Kreuz

im Egelsbacher Wald

Dieses Kreuz im Staatswald Koberstadt

in der Nähe der Kreuzung Kuhlachschneise mit

der Bogenschneise erinnert an den Langener Bürger Johann Georg

Rüger, der am 11. März 1870 im Alter von 44 Jahren

von einem

Baum erschlagen wurde. Die Inschrift lautet: "Hier / starb / G.

Rüger / den 11. März / 1870". Man findet dieses

Kreuz, wenn

man von der o.g. Kreuzung 40 m die Kuhlachschneise nach Westen geht und

sich dann 25 m nach Süden in den Wald begibt. Das Kreuz ist 65

cm hoch und 37 cm breit.

Literatur: Lütkemann (2)

--> Standort

Gedenksteine -

Zeppelinheim / Walldorf

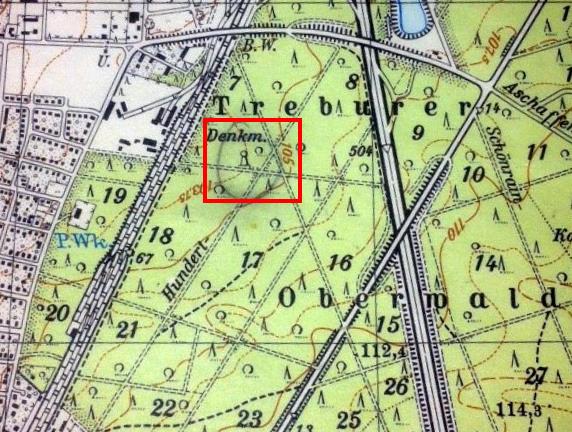

Der

doppelte Kaiserstein im Zeppelinheimer und Treburer Wald

Der

Mitteldicker Forst war in der Vergangenheit beliebtes Jagdrevier der

hohen Herren. So hat

Kaiser Karl VII sowohl 1742 als auch 1744 einen Hirsch erlegt. Dies

muss

wohl so eindrucksvoll gewesen sein, dass man jeweils einen

Erinnerungsstein im Wald aufstellte. Der Stein, der dem

1742er

Hirsch

gewidmet war, stand nordwestlich des heutigen Zeppelinheims in

einem Waldstück, das als Kaiserplatte bezeichnet

wird. Auch

der

Kaisersteinweg, an dem er steht, ist nach ihm benannt. Er soll auf den

4 Seiten die

Inschrift getragen haben: "CARL VII. / RÖMISCHER KAISER HAT /

ANNO

MDCCXLII AM XXX. JUNI / DIESEN HIRSCH ALLHIER GESCHOSSEN".

-->

Hier

ist

eine

Abbildung aus Lit Langer. Der Stein aus dem Jahr 1742 wurde von den

Amerikanern in die USA abtransportiert (OP Online vom 2.8.08 oder

15.3.13 ). Die

heute am

Kaisersteinweg stehende Replik

(linkes Bild) entspricht jedoch nicht dem Original, sondern ist

irrtümlich die Kopie des Steines aus dem Jahr 1744, der im

Treburer Oberwald nahe der Brunnenschneise steht (rechtes Bild). Die

Inschrift der Replik lautet: "CARL DER VII /

ROEMISCHER

KAYSER HAT / ANNO MDCCXLII DEN XXX. JUN. / DIESEN HIRSCH PERFORCD

GEFANGEN".

| Der bayerische Kurfürst Karl Albrecht wurde am 24.

Januar in Frankfurt zum Kaiser gewählt und als Karl VII am 12.

Februar im Kaiserdom gekrönt. Wenige Tage danach besetzten im Zuge

des österreichischen Erbfolgekriegs die Truppen von Maria Theresia

seine bayerische Residenzstadt München. Das zwang Karl VII bis

Oktober 1744 in einem Palais in Frankfurt auf der Zeil zu residieren.

Er starb krank und verbittert im Januar 1745 in München.. |

Nachtrag 2/2012

Nachtrag 2/2012:

Familie Gruber aus Zeppelinheim hat mir ein Foto des Mitteldicker

Kaisersteins geschickt, das sie aus dem Institut für

Stadtgeschichte in Frankfurt erhielten und das Gottfries

Vömel 1906 aufgenommen hat (Abbildung mit Zustimmung des

Rechteinhabers). Wir sehen darauf zwei identisch

geformte Säulen, die vordere mit dem Portrait eines Hirsches

mit

darunterliegender Inschrift (identisch mit der Abbildung aus Lit.

Langer), die hintere ohne Bild oder Beschriftung. Die vordere

Säule könnte aus Holz gefertigt sein, mit einer

Schutzabdeckung aus Kupfer- oder Zinkblech. Die hintere Säule

besteht wahrscheinlich aus Granit. Dahinter steht ein

Holzpfahl, eingerahmt von einem Holzzaun. Am oberen Ende des Pfahls

ist eine Tafel angebracht. Wir erkennen darauf einen Hirschkopf,

darunter ein weißes Feld mit einer Inschrift (links hinten

sieht

man behütete Kinder). Kommentar: Das Ganze ist sehr

rätselhaft. Ich habe keine Erklärung, weshalb ein

weiterer

Stein neben der beschrifteten Säule steht. Ein Vergleich der Originalsteine ist in Lit. Zorn dargestellt (Abb. links)

Der

Originalstein im Treburer Oberwald (ganz dicht an der Grenze zum Kreis

Offenbach) trägt die Inschrift: CARL DER VII / ROEMISCHER

KAYSER

HAT / ANNO MDCCXLIIII DEN V. MAY / DIESEN HIRSCH PERFORCE GEFANGEN. Der

Bildhauer der Replik hat sowohl die Form des Steines als

auch den

Text mit der Ausnahme des Datums übernommen (aber: perforcd

vs.

perforce). Die Größenunterschiede sind

beträchtlich:

Replik:

40 x 40 x 120 plus 20 cm

für die Haube. Original: 29 x 23 x 60 plus 14 cm für die

Haube. Beide Steine sind aus rotem Sandstein gefertigt, ein

Steinmetzzeichen

fehlt bei beiden. Die Steine sind im Messtischblatt Kelsterbach

eingetragen. Der 1744er

Stein steht im Wald und ist ohne Messtischblatt oder GPS Gerät

etwas schwierig zu finden.

Literatur: Langer,

-->

Standort Original,

-->

Standort Replik

Nachtrag August 2021:

Nachtrag August 2021: Die Stadt Neu-Isenburg hat erfreulicherweise am Standort der Replik eine Stele mit einer

Informationstafel

aufstellen lassen. Ich hatte die Ehre, den Text und die Gestaltung der

Tafel zu übernehmen. Enenso erfreulich ist es, dass die Stadt den

Kaiserstein gereinigt hat und dass der Stadtforst Frankfurt eine neue

Sitzgruppe aus Holzstammsegmenten dort aufgestellt hat.

-->Hier können Sie sich die animierte 3D Abbildung des Kaisersteins von Hans Walter Schewe anschauen.

Der

Bürgermeisterstein im Treburer Wald

Diesen 153 cm hohen, auf einer 45 x 45

cm stehenden Grundfläche stehenden Gedenkstein findet

man an der Steingrundschneise zwischen der geheimnisvollen US

Spionagestation

TX

Site Langen oder Egelsbach Transmitter Facility

(südlich

des Langener Waldsees) und der Autobahn A 5. Um den Stein

aufzusuchen, parkt man an der Einmündung der Aschaffenburger

Straße in die B 44 (bei Mörfelden). Auf

diesem

Spaziergang kann man auch den nur wenig entfernten originalen

Kaiserstein von 1744 anschauen. Der Bürgermeisterstein wurde

auf

Veranlassung der Witwe des an dieser Stelle erschossenen

Mannes

errichtet:

Die

Inschrift:

Hier wurde Gr. Bürgermeister Peter

Jourdan aus Walldorf am 18. August 1876 durch Mörderhand

erschossen -.- Siehe Wanderer diesen Stein - er soll Dir ein

Zeuge sein - Was ein Mörder hier gethan - Einem braven

deutschen

Mann" (signiert mit "A. Fischer a. Egelsbach"). Das Wort

"Mörderhand" wurde herausgekratzt. Hintergrund: Im Rahmen von

Streitigkeiten zwischen dem Walldorfer Pfarrer und seiner Gemeinde

wurde der Pfarrgarten verwüstet. Der Pfarrer brachte einen -

wie

sich später herausstellte unschuldigen - Walldorfer

Bürger

vor Gericht, der zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt wurde.

Dieser

lauerte auf dem Heimweg aus Langen dem Pfarrer und dem als Zeugen

geladenen Bürgermeister auf. Er schoss auf den

Pfarrer, traf

aber den Bürgermeister tödlich. Daraufhin nahm er

sich selbst

das Leben. Ein Mörfelder soll auf seinem Totenbett gestanden

haben, dass er den Garten des Pfarrers verwüstete. Es ist

nicht

bekannt, wer das Wort "Mörderhand" eliminierte.

Literatur: Lütkemann (2), Gahn,

-->

Standort

Der

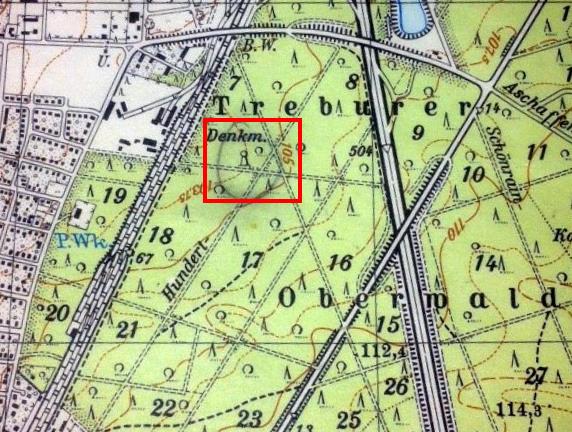

Kolb-Stein im Treburer Oberwald

In

Lit. Braun (S. 265) wird von einem Kolb-Stein berichtet. Er

trägt die

Inschrift "Hier wurde der Holzhauer Friedrich Kolb aus Trebur am 10.

Januar 1913 von einer Kiefer erschlagen.". Leider gab es dort keinen

Hinweis auf den Standort dieses Gedenksteins. Auch im Walldorfer

Heimatmuseum konnte die Frage nach dem Verbleib dieses Steines

nicht beantwortet werden. Beim Studium eines Messtischblattes aus dem

Jahr

1963 fiel auf, dass im Waldstück zwischen

Aschaffenburger

Straße, der

Riedbahn, der Bebauungsgrenze von Walldorf und der A 5

das Symbol für

ein Denkmal und "Denkm.") eingezeichnet war. In den neueren

Messtischblättern fehlt

dieser Hinweis. Ich war natürlich vor Ort um das Denkmal, das

durchaus

der Kolb-Stein sein konnte, zu finden. Leider war die Suche

nicht von Erfolg gekrönt.

Drei Jahre später fiel mir dieses

Symbol auf der Karte erneut auf. Ohne große Hoffnung suchte

ich

(August 2014) diesen Platz wieder auf und lief kammartig das

Waldgelände ab. Und siehe da,

plötzlich stand ich vor dem lange gesuchten Gedenkstein! Man

soll

die Hoffnung nie aufgeben. Er hat eine

Höhe von 115 cm, davon 30 cm ein 2,2 cm auskragender

Fuß.

Die Breite und Tiefe

betragen 35 cm und 26 cm. Er besteht aus rotem Sandstein; der Kopf ist

gewölbt. Die Oberfläche ist mit Rillen versehen, die

den

Anschein eines

Natursteinmauerwerks vermitteln sollen. Die

Tafel

mit der Inschrift ist

aus dem Stein herausgearbeitet (sie steht 2,2 cm vor). Die

Schriftzeichen sind recht verwittert. Ansonsten ist der Zustand noch

relativ gut.

Wie findet man den Stein? Am

Hundertmorgenweg steht eine Waldhütte. Von dort läuft

man ca. 90 m den

Weg nach Westen und geht dann ca. 40 m nach rechts (Norden)

in den

Wald hinein, wo man dann an den Ort des tragischen Unfalls kommt.

-->Standort

Der

Bernd Rosemeyer Stein an der Autobahn

Bernd

Rosemeyer war neben Rudolf Caracciola einer der bekanntesten

und

erfolgreichsten Rennfahrer der 30er Jahre. Bei einem

Hochgeschwindigkeits- Rekordversuch am 28.1.1938 auf der damals neuen,

schnurgeraden

Autobahn zwischen Frankfurt und Darmstadt erfasste ihn bei einer

Geschwindigkeit von 440 km/h (!) eine Windbö. Er kam von der

Straße ab und war sofort tot. Der 1939 errichtete Stein steht

auf

dem Autobahnparkplatz südlich der A 5 Auffahrt

Langen-Mörfelden Richtung Darmstadt. Er ist am

südlichen Ende

über einen Pfad gut zu erreichen. Seine Inschrift lautet: "Dem

Andenken an BERND ROSEMEYER der an dieser Stelle am 28. Januar 38 bei

Recordversuchen mit dem Rennwagen tödlich

verunglückte".

Daneben steht ein Holzkreuz, das kurz nach dem Unfall aufgestellt

wurde. Die Gedenkstein wird vom AvD und dem Motorsportclub

Mörfelden betreut. Im Internet

findet man ausführliche Informationen über den Unfall.

-->Standort

Gedenksteine - Heusenstamm

Der

wiederentdeckte

Kreuzstein bei Heusenstamm

In

einer Publikation von Nahrgang aus 1932 wird berichtet: "An

der

Verbindungsschneise vom Wildhof zur Alten Babenhäuser

Straße

steht etwa 350 Meter von der letzteren entfernt zur rechten Hand ein

Kreuzstein von dreieckiger Form, der 27 cm über dem Boden

hervorragt und an dem Boden eine Breite von 45 cm hat. Die Dicke des

Steines beträgt 11 cm. Seine weitere, im Boden verborgene

Gestalt

ist nicht bekannt. Auf der Vorderseite ist ein schmales Kreuz von 14 cm

Höhe und Breite eingehauen und dessen Arme sich an den Enden

verbreitern (Mitteilung der Försterei Wildhof)". In einer

Publikation von Meyer aus 1936 ist dieser Stein ausgegraben

stehend abgebildet. Der Fuß verjüngt sich

konisch nach

unten (das Kreuz ist unkorrekt retuschiert). Der Stein soll die

Jahreszahl 1880 und die Zeichen "M.H." tragen. Seit dieser Publikation

wurde nie mehr über diesen Stein berichtet.

Mit diesen Informationen versehen begab ich mich in den Heusenstammer

Wald (der dort zum Offenbacher Stadtgebiet gehört) und begann

die

Nadel im Heuhaufen zu suchen. Um es kurz zu machen: ich fand den Stein

zufällig nach längerer Suche mit einem Sondierstock

nur wenige cm aus dem Boden

hervorstehend. Er entspricht der Beschreibung Nahrgangs, allerdings ist

auf der Rückseite eine 4 oder ein Y eingemeißelt.

Eine

Jahreszahl oder "M.H." konnte ich nicht erkennen. Der Stein wurde

wieder bis zur Spitze mit Erde bedeckt. Viel Erfolg beim Suchen. Literatur: Nahrgang, Meyer,

-->ungefährer Standort

Nachtrag 2017/18:

Ich wollte 2017 den Stein mit einem Pfahl markieren, damit er nicht

unter die Räder eines Harvesters kommt. Offensichtlich war ich zu

spät: Trotz mehrmaliger intensiver Suche, auch mit Hilfe von

Bekannten und Freunden konnte ich diesen Stein nicht mehr finden. Die

Koodinaten waren zudem recht ungenau. Ich werde weiter suchen !!

Hermann-Buchal-Gedenkstein

bei Patershausen

Wenn

man von Patershausen nach Heusenstamm spaziert, dann kommt man nach

1250 Meter, kurz bevor der Weg in den Wald eintritt, an eine Bank, vor

der links ein roter bearbeiteter Sandstein steht.

Er ist

mit H + B / 1914 beschriftet. Es handelt sich demnach nicht um

einen Grenzstein, sondern um einen Gedenkstein. Herr Hans Scheuern vom

Stadtarchiv Heusenstamm hat recherchiert:

Am 1. September 1914 hat der

Portefeuiller Johann

Rosenkranz II. angezeigt, dass der Portefeuiller Hermann Buchal, 39

Jahre,

kath., verh., geboren und wohnhaft in Heusenstamm, verheiratet mit

Maria geb.

Paul, um elfeinhalb Uhr vormittags verstorben sei. Der Anzeigende

erklärte, dass

er von dem Sterbefalle aus eigener Wissenschaft unterrichtet sei.

Herr Horst Graf, Heusenstamm, teilte weiterhin mit, dass Hermann Buchal

dort an einem Herzschlag verstorben ist (Kirchenbuch Heusenstamm 1914,

S. 23). -->Standort

Waldemar-Schläfer-Gedenkstein

bei Patershausen

Waldemar-Schläfer-Gedenkstein

bei Patershausen

Dieser Gedenkstein steht schräg

gegenüber dem

Eingang des Hofguts Patershausen. Auf dem Sandsteinblock ist

eine

Tafel mit folgender Inschrift angebracht: Waldemar Schläfer /

1932

- 1994 / Verdienstvoller Naturschützer unserer Stadt / Die

Stadt

Heusenstamm". Waldemar Schläfer arbeitete als Biologielehrer

in

Heusenstamm und war Vorsitzender des Arbeitskreises der Deutschen

Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz

für

Heusenstamm und Dreieich. 1992 erhielt er den Umweltpreis des Kreises

Offenbach. Insbesondere engagierte er sich, den Naturschutzgedanken bei

Jugendlichen zu implementieren.

Gedenksteine im Frankfurter Stadtwald

Rufen Sie

-->hier

einen Lageplan auf

Die

Schillerruhe im Frankfurter Stadtwald

Die

Schillerruhe erinnert an den Platz, an dem Friedrich Schiller sich vor

Erschöpfung ausruhte, als er Anfang Oktober 1782 mit seinem

Freund

Andreas Streicher zu Fuß von Mannheim über Darmstadt

nach

Frankfurt floh. Lesen Sie

--> hier,

was Streicher über die Etappe Darmstadt - Frankfurt

Flucht schilderte. Er

berichtete vom Aufenthalt in einem (vermutlich)

Sprendlinger Wirtshaus, in dem sich

Schiller zur Mittagszeit etwas ausruhen wollte. "

Allein,

es war in dem Wirtshause zu lärmend, die Leute zu roh, als

daß es über eine halbe Stunde auszuhalten gewesen

wäre."

Beide wanderten weiter, aber Schiller wurde blasser, matter

und

immer langsamer, bis sie an ein Wäldchen kamen, wo Schiller

sich

einige Stunden schlafend ausruhte. Danach trafen sie Leute,

welche

die Entfernung zu Frankfurt mit einer "kleinen Stunde" angaben. Noch

vor der Dämmerung erreichten sie Sachsenhausen. 1860 wurde

unweit

der Neu-Isenburger Gemarkungsgrenze ein Gedenkstein (rechts)

im Stadtwald

aufgestellt und diese Stelle als "Schillerruhe" definiert. Der

Gedenkstein wurde

1959

erneuert.

Er trägt die Inschrift: "Schiller mit Streicher auf der Flucht

1782". Man erreicht die Schillerruhe, wenn man von

Neu-Isenburg am Frankfurter Haus die Autobahn unterquert und dann

rechts in die Schillerschneise einbiegt. Nach wenigen Metern findet man

rechterhand die Schillerruhe.

-->Standort

Körnerstein

im Frankfurter Stadtwald

Etwas

östlich der Oberschweinstiege findet man das

Körnerstein.

Das Originaldenkmal wurde in der "Weißen Steinkaut", einem

ehemaligen Kalksteinbruch, vom Frankfurter Turnverein zum Andenken an

den Dichter

Theodor

Körner

zum 50. Todestag im Jahr 1863 aufgestellt. Dieses Denkmal (Abb. in Lit.

Langer) wurde durch Kriegseinwirkung beschädigt und im Oktober

1962 durch den jetzt auf dem Platz stehenden Findling ersetzt. Die

Inschrift lautet: "Theodor Körner 1813". Die

Rückseite war

beschriftet mit:

"Frankfurter

Turner pflanzten 1863 die Körnereiche". Die 1863 gesetzte

Körnereiche ist leider eingegangen und wurde durch

eine

Neupflanzung neben deren Stumpf ersetzt. Hinter dem Platz erkennt man

eine längliche Grube (Weiße Steinkaut?), auf

deren Westseite ein nicht entsorgtes Betonfragment des

Fundamentes

vom alten Denkmal liegt. Viel interessanter sind jedoch die beiden

Holzbänke, die auf dem Platz um den Körnerstein

stehen. Sie

ruhen interessanterweise auf insgesamt vier Grenzsteinen. Zwei davon

sind mit einem

"F"

für Frankfurt beschriftet.

Die beiden anderen tragen ein Wappen, das als "Beileisen"

identifiziert werden kann. Dies ist zweifelsfrei das

Wappenzeichen des Adelsgeschlechtes

von

Frankenstein,

das u.a. Besitzungen im Odenwald und in der Wetterau hatten. Die Steine

umgaben früher das Cleensche Wäldchen. Im 16. Jh.

gingen die

Besitzungen der Herren von Cleen im Erbgang an die Frankensteiner

über (Lit. Langer). Diese "Bankträger" wurden bereits

in einem Artikel aus den 1930er Jahren beschrieben.

-->Standort

Die

Mendelssohn-Ruhe im Frankfurter Stadtwald

Wenn

man von der Straßenbahnhaltestelle Oberschweinstiege 700 m

den

Schienen entlang Richtung Neu-Isenburg läuft und dann dem

Diagonalweg (Rindspfad) zur Isenburger Schneide folgt, kommt man an

einen

Gedenkstein

für Felix Mendelssohn Bartholdy.

Der Stein mit einer Metalltafel erinnert an eine Feier im Jahr 1838, an

der der Komponist selbst teilnahm und auf dem einige seiner Werke

uraufgeführt wurden. Das Denkmal wurde 1909 aufgestellt. Die

Inschrift auf der Tafel lautet:

"Zur Erinnerung an

Felix Mendelssohn Bartholdy zu dessen

Ehren hier im Juli 1839 von Frankfurter Familien ein Fest gefeiert

wurde.“

1934 wurde die Mendelssohn-Ruhe zerstört und der

Stein an

Ort und Stelle vergraben. 1948 konnte der Gedenkstein wieder

aufgestellt werden.

-->Standort

Die

Hensel-Ruhe im Frankfurter Stadtwald

Carl

Friedrich Philipp Hensel leitete von 1887-1902 das Forstamt

Frankfurt, kam aber bereits 1845 als Forstpraktikant nach

Frankfurt. Hensel war um seine Verdienste um die

erholungssuchende Bevölkerung so beliebt, dass man ihm zu

seinem

50. Dienstjubiläum, also noch zu seinen Lebzeiten, einen Stein

mit

der Inschrift "Henselruhe / 31.3.1895" aufstellte. Der Stein steht

südlich des Goetheturms an der Hensel-Schneise

. Zitiert

nach Lit. Langer. Aus Magistratsakten (U 470) geht jedoch hervor, dass

die 1895 angebrachte Gedenktafel 1910 durch einen Stein

ersetzt

wurde.

-->Standort

Der

Jacobi-Gedenkstein an der Oberschweinstiege

Hans

Berhard Jacobi

Hans

Berhard Jacobi

(1886 - 1940) war von 1927 bis 1940 Leiter des städtischen

Forstamtes Frankfurt. In seiner Amtszeit wurde der Stadtwald

verstärkt als Naherholungsgebiet für die

Großstadtbewohner definiert. Jacobi initiierte u.a. den Bau

des

Goetheturms und vor allem die Anlage eines Teiches (1935), der

nach seinem Tod den offiziellen Namen "

Jacobiweiher"

erhielt. Der Teich dient als Regenrückhaltebecken und wird

im Volksmund auch "Vierwaldstätter See" genannt

wird. Ihm

zu Ehren wurde 1941 unterhalb der Oberschweinstiege ein Gedenkstein

aufgestellt.

-->Standort

Die

Kobelt-Ruhe im Frankfurter Stadtwald

Prof. Dr.

Wilhelm

Kobelt

(1840-1916) kam als Arzt nach Schwanheim, gab aber mit 40 Jahren seine

Praxis auf und widmete sich den Naturwissenschaften, vor allem der

Molluskenkunde. Für seine wissenschaftlichen Verdienste wurde

ihm

1904 der Titel eines Professors verliehen. Bekannt wurde er auch durch

seine heimatkundlichen Schriften. 1921 wurde zu seinem Gedenken ein

Findling mit der Inschrift: "Dem Andenken von Dr. Wilhelm Kobelt und

Amalie Kobelt" gesetzt. Zitiert nach Lit. Langer. Um

zur Kobelt-Ruhe zu gelangen, geht man von der

Straßenbahn-Endhaltestelle in Schwanheim die

Bahnstraße ca.

600 m nach Süden (am Kobelt-Zoo vorbei) bis zur Schwanheimer

Wiese

und biegt dann links in die Dammschneise. Nach 200 m erreicht man den

Gedenkstein.

-->Standort

Die

Kullmann-Ruhe im Frankfurter Stadtwald

1907

errichtete der Verein für Vogelschutz und Vogelliebhaberei an

der

Kreuzung Mörfelder-/ Niederräder Landstraße

ein

Vogelschutzgehölz. Initiator war der Weinhändler und

Hobby-Ornithologe Karl Kullmann (1855-1910), der Vorsitzende der

Ornithologischen Gesellschaft. Freunde setzten ihm ein Gedenkstein. Das

Gehölz wurde 1964 wegen zu starker Umweltbelastung

(Straßenlärm) in die Grastränke

verlegt. Zitiert

nach Lit. Langer.

-->Standort

Sandsteinsäule neben dem "Eclipse"-Standbild im Park Louisa

Der

Bankier Simon Moritz vom Bethmann (1768 - 1826) ließ an der

Schwarzen Steinkaute in Niederrad einen Landschaftspark anlegen, den er

nach seiner Frau benannte. In dem Park ließ Bethmann auf einer

Anhöhe ein Bronzestandbild seines Lieblingspferdes "Eclipse"

aufstellen (von Christian Friedrich Tieck). Nach der Zerstörung im

zweiten Weltkrieg wurde das Standbild restauriert und in einem nicht

zugänglichen, aber einsehbaren Teil des Parks wieder platziert.

Inwieweit die danebenstehende

Sandsteinsäule zu

dem ursprünglichen Arrangement gehörte, ist mir nicht

bekannt. Sie ist sehr schön gearbeitet. Man erkennt zwei Ringe und

einen Kopf mit Schuppenmuster. Ein Phallussymbol im Park Louisa? Hinter

diesem Standbild liegt im nicht öffentlich zugänglichen Teil

des Parks die Schwarze Steinkaut, ein

wildromantisch zerklüftetes Gebiet, in dem früher Basalt

gefördert wurde.

-->Standort

Gedenksteine -

weiter weg

Ehrensäule bei Bergen (Leopoldsäule)

Infotext Grüngürtelstele:

Am

30. September 1790 fanden in Frankfurt am Main die Wahl und

Krönung des Kaisers Leopold ii Statt. Zu deren Sicherung lagerte

in der Zeit von 22. September bis 18. Oktober 1790 westlich de rBerger

Warte ein Heer mit über 6000 Mann des Landgrafen Wilhelm IX von

Hessen. Am 11, Oktober 1790 empfing der Landgraf das Kaiserpaar samt

Gefolge und ließ zur Erinnerung daran 1791 diese Basaltsäule

errichten. Die Ehrensäule musste im Jahr 1962 wegen des

Umspannwerkes an ihren heutigen Standort umgesetzt werden.

Um zu dieser Säule zu gelangen, parkt man gegenüber der

Einfahrt zum Umspannwerk (am ehemaligen jüdischen Friedhof von

Bergen), geht bis zur Einfahrt des Umspannwerks und folgt dem Pfad

rechts entlang des Zauns.

-->Standort. Bitte nicht versäumen, sich die Berger Warte anzuschauen. S. auch Eintrag in

Wikipedia.

Weißes Kreuz im Offenbacher Wald

Das

"Weiße Kreuz" von 1926 steht auf der östlichen Seite

der

nördlichen Brückenrampe

der Straße vom Wildhof nach Offenbach (Dietzenbacher

Straße) über die

A 3 (nördlich der Müllverbrennungsanlage) auf

Offenbacher Gebiet. Das

ursprüngliche Kreuz erinnerte

an die Begegnung von Kaiser Franz I. und dem Landgrafen von

Hessen-Darmstadt, Ludwig VIII., anlässlich der Wahl

seines Sohnes Josef zum Römisch-Deutschen König in

Frankfurt 1764. Kaiser und Landgraf trafen sich auf dem Weg von

Heusenstamm nach Frankfurt. Goethe war Zeuge des Treffens und

berichtete in den

Wahlverwandtschaften

darüber. Mehr Informationen

darüber erfahren Sie

-->hier.

Das "auf einer unschuldigen Weise bezeichnetem Platz"

(Goethe) aufgestellte Kreuz wurde 1925 "von Frevlerhand"

zerstört, 1926 von der Vereinigung Offenbacher Wandervereine

wiederhergestellt und 2005 restauriert. Die Beschriftung

können Sie

-->hier

herunterladen. Einen Artikel über das Weiße Kreuz

aus OP online vom 9.4.14 ist

-->hier

verlinkt. 2014 wurde auch ein neues

Informationsschild

angebracht.

-->Standort

Nachtrag

7/13

Nachtrag

7/13: Das Kreuz wurde zwischenzeitlich wieder gestrichen.

Auf dem Bild

oben ist zu erkennen, dass hinter dem Kreuz eine ca. 195 cm

lange

Steinsäule

mit einem Durchmesser von ca. 60 cm liegt, die auf der Oberseite

abgefast ist. Auf der nördlichen Stirnseite befindet sich eine

Inschrift, die nicht eindeutig zu entziffern ist. Auf dem Bild rechts

ist die Inschrift zweimal abgebildet, eine davon ist um 180 Grad

gedreht. Mit Mühe kann man "87" erkennen. Vielleicht ist

es ein Steinmetzzeichen. Bei dem weißen Fleck

handelt es

sich um eine mit Gips verspachtelte Vertiefung in der

Säulenstirnseite. Möglicherweise ist diese

Säule auch nur eine

Spolie, die dort als Sitzgelegenheit aufgestellt wurde.

Lustsäule im Wald bei Groß-Gerau

Die

"Lustsäule" ist nicht, was manche denken möchten,

sondern ein

Gedenkstein im Wald zwischen Mörfelden und

Groß-Gerau. Dies

ist zwar nicht mehr in der Landschaft Dreieich, aber dieses

kulturhistorisch interessante Landschaftselement ist es wert, hier

erwähnt zu werden. Man findet die Säule,

wenn man von

Mörfelden Richtung Groß-Gerau auf der B 44 am Ende

des

Waldes am Versuchsgut links abbiegt. Man folgt dem

Weg

Richtung Osten. Ca. 100 m nach dem Eintritt in den Wald erkennt man ein

Hinweisschild ("Denksäule"). Der Waldschneise nach

Süden folgend kommen wir an eine kleine Lichtung. Dort

steht auf einem zweistufigen Podest das Denkmal aus Sandstein.

Es

besteht aus einem kubischen Sockel, einer sich nach oben

verjüngenden vierkantigen Säule und der Skulptur

eines

(hessischen)

Löwen

mit einem Wappenschild. Auf der

Südseite

der Säule ist folgender Text zu lesen:

ZUM GEDÄCHTNIS DES LUSTLAGERS WELCHES UNSER DURCHL. HERR

ERBPRINZ

MIT DER GELIEBTESTEN FR. GEMAHLIN IN EINER ZAHLREICHEN FUERSTLICHEN

GESELLSCHAFT IM JAHR 1782 IM MONAT AUGUST 12 TAGE LANG HÖCHST

VERGNÜGT UND ZUR FREUDE DES VOLCKS AUF DIESEM FELD GEHALTEN

HAT //

DIESE DENCKSÄULE SEZT DIE STATT GERAU FROLOCKEND

ÜBER

DIE GLÜCKSELIGKEIT UNSERER ZEITEN UND DER NACHKOMMEN // 1782.

Auf

der Nordseite ist der gleiche Text in Latein eingemeißelt

(mit

dem Hinweis auf eine Restaurierung im Jahr 1990).

Man muss sich das einmal vorstellen: Da feiert eine Bande nixnutziger

Faulenzer 12 Tage lang höchst vergnügt und das Volck

muss

frolockend eine Dencksäule setzen. Die Französische

Revolution hätte wirklich einige Jahre früher

stattfinden

sollen, und zwar in Darmstadt.

-->Standort

Gedenkstein

für Wilhelm Resch und Philipp Erb im Dudenhöfer Wald

Im Dudenhöfer

Wald,

am südlichen Rand des Opel-Prüffeldes befindet sich

der

Gedenkstein für Wilhelm Resch und Philipp Erb. Beide

Waldarbeiter

sind innerhalb einer Woche im Februar 1936 bei Waldarbeiten ums Leben

gekommen. Die Gemeinde Dudenhofen hat ihnen ein Jahr später

diesen

Gedenkstein setzen lassen. Er stand auf dem Gelände des

Prüffeldes, daher wurde er 1986 nach einer Restaurierung vom

Förderkreis für kulturelle Projekte in den

Gemeindewald

umgesetzt.

Inschrift:

Hier

verunglückten / beim Holzfällen tödlich /

Wilhelm Resch

II / am 6.2.1936 / Philipp Erb III / am 12.2.1936 / Zum ehrenden

Andenken / die dankbare Gemeinde / Dudenhofen Februar 1937

-->Standort

Das Scholtzekreuz im Dudenhöfer Wald

Am

Opel-Prüffeld zweigt eine öffentliche Straße nach

Süden zu einem Kalksandsteinwerk ab (Baustoffwerke Rodgau).

Gegenüber des Verwaltungsbaus weist ein kleines Schild auf das

Stoltzekreuz hin. Man folgt dem Weg für 150 Meter und findet das

Kreuz auf der rechten Seite versteckt im Wald.

-->Standort. Es besitzt die Form eines barocken Grabmals. die verwitterte

Inschrift lautet "JHS", was "Jesus, Heiland, Seligmacher" bedeutet. Hier soll ein Mann namens

Scholtz oder Scholz/Schulz beim Holzfällen von einer Eiche erschlagen worden sein. (

Quelle)

In Dudenhofen auf dem Platz vor der Kirche steht bzw. stand das Relikt des "Pfaltzkreuzes"

(-->Standort).

Gudrun Czerwinski machte mich im Mai 2025 darauf aufmerksam, dass das

Kreuz restauriert und wieder vervollständigt sei (Bild rechts, G.

Czewinski). Wie der

Infotafel

zu entnehmen ist, wurde das Kreuz zum Andenken an Johann Friedrich

Pfaltz, einem Sparkassendirektor aus Offenbach errichtet, der im

Dudenhofer Wald im Jahr 1841 aus Unvorsichtigkeit erschossen wurde.

Der Eckert-Gedenkstein bei Weiskirchen

In der Nähe der Tannenmühle an der Alten Weiskircher Straße

(-->Standort)

wurde im Jahr 1890 der 26 jährige Landwirt Heinrich Eckert aus

Dudenhofen Opfer eines Raubmordes. Ihm wurde wahrscheinlich von seinen

Sangeskameraden ein Gedenkstein gesetzt: eine quadratische Säule

aus rotem Sandstein mit pyramidenförmiger Spitze. Über dem

eingetieften Schriftfeld ist "Gedenkstein!" (mit Ausrufezeichen) zu

lesen. Darunter: "

Hier in dieser

Nähe / auf der Straße mußte / Heinrich Eckert /

Landwirt aus Dudenho / fen alt 26 Jahr am 22 / April 1890 Abends zwi /

schen 8 u. 9 Uhr seinen / Geist meuchlings raub / mörderisch

aufgeben." . Unter der Inschrift befindet sich ein Lorbeerkranz mit Schleife. Auf der

linken Seite ist eingemeißelt: :

"Sieh,

Wand'rer diesen Stein / Er soll Dir ein Zeichen sein / Was ein

Meuchelmörder hat getan / Einem braven, edlen, deutschen Mann" Auf der

rechten Seite seht die etwas rätselhafte Inschrift "

Hier

galt das von seinen Gesangs-Kameraden erwählte Schriftwort; Mein

Freund der mein Brod aß, tritt mich mit den Füßen."

Der Gedenkstein ist durch einen eisernen Zaun geschützt.

Bemerkenswert ist die doch recht ungelenke Ausdruckweise der

Inschrift auf dem Gedenkstein. Seltsamerweise findet man keine weiteren

Informationen über den Vorfall im Internet. Der Gedenkstein ist

nicht denkmalgeschützt. Ich werde weiter recherchieren.

Das

Hartig-Denkmal in der Darmstädter Fasanerie

Die Darmstädter

Fasanerie

ist ein mit einer Bruchsteinmauer umfasster Waldbezirk

südwestlich

von Schloss Kranichstein. Ein Spaziergang durch die Fasanerie ist

für den Steinfreund recht lohnenswert. Zum einen imponiert die

3,6

km lange Bruchsteinmauer mit Sandsteinabdeckung, die von

Landgräfin Sophie Eleonore ab dem Jahr 1661 in Fronarbeit

ihrer

bäuerlichen Untertanen zur Abschottung ihres Lustgartens

errichten

ließ. Wenige Jahre nach dem verheerenden

Dreißigjährigen

Krieg mussten die Bauern zusätzlich nordöstlich der

Fasanerie

einen Kanal vom Backhausteich am Schloss Kranichstein zum

Steinbrückerteich (Oberwaldhaus) graben, damit die oberen

Gesellschaftsschichten dort abwechslungsreiche Wasserspiele

durchführen konnten. Dieser Kanalgraben ist heute noch

teilweise

zu sehen (s. Karte "Sorgenlos bei Kranichstein", ganz rechts). In der Mitte der Fasanerie steht ein Obelisk auf einem

quaderförmigen Sockel: das  Hartig-Denkmal. Georg

Ludwig Hartig

(1764-1837) gilt als Vater der deutschen Forstwirtschaft. Er und seine

Mitstreiter begründeten die wissenschaftliche

Forstbewirtschaftung, führten das Prinzip der Nachhaltigkeit

ein

und brachten den Wald aus seiner damaligen Verelendung durch

zu

intensive (auch jagdliche) Nutzung heraus. Hartig wirkte für

kurze

Zeit auch

Hartig-Denkmal. Georg

Ludwig Hartig

(1764-1837) gilt als Vater der deutschen Forstwirtschaft. Er und seine

Mitstreiter begründeten die wissenschaftliche

Forstbewirtschaftung, führten das Prinzip der Nachhaltigkeit

ein

und brachten den Wald aus seiner damaligen Verelendung durch

zu

intensive (auch jagdliche) Nutzung heraus. Hartig wirkte für

kurze

Zeit auch  in

Darmstadt. Das Denkmal wurde vom Hofbaudirektor Moller entworfen und

1840 errichtet. Auf den zwei anderen gegenüberliegenden Seiten

sind zwei Sandsteinreliefs angebracht, auf denen ein (Dam) Hirschkopf

und jagdliche/forstwirtschaftliche Gerätschaften zu sehen

sind.

Auf den beiden anderen Seiten sind mit Marmorplatten versehen, die an

Hartig erinnern. Wenn man von dem Denkmal auf der Innenseite der Mauer

zum ehemaligen Forsthaus Fasanerie (gegenüber vom

Oberwaldhaus)

geht, kommt man am Ponyhof an eine Umzäunung, deren Pfosten

aus

farbigem Beton gegossen und mit Tierkopfmasken

geschmückt sind. Sehr originell. Man sollte nicht

versäumen,

an der Dieburger Straße Richtung Darmstädter

Innenstadt sich

die beiden Torpfosten mit den

Hirschköpfen anzuschauen. Lit. Andres. -->Standort

in

Darmstadt. Das Denkmal wurde vom Hofbaudirektor Moller entworfen und

1840 errichtet. Auf den zwei anderen gegenüberliegenden Seiten

sind zwei Sandsteinreliefs angebracht, auf denen ein (Dam) Hirschkopf

und jagdliche/forstwirtschaftliche Gerätschaften zu sehen

sind.

Auf den beiden anderen Seiten sind mit Marmorplatten versehen, die an

Hartig erinnern. Wenn man von dem Denkmal auf der Innenseite der Mauer

zum ehemaligen Forsthaus Fasanerie (gegenüber vom

Oberwaldhaus)

geht, kommt man am Ponyhof an eine Umzäunung, deren Pfosten

aus

farbigem Beton gegossen und mit Tierkopfmasken

geschmückt sind. Sehr originell. Man sollte nicht

versäumen,

an der Dieburger Straße Richtung Darmstädter

Innenstadt sich

die beiden Torpfosten mit den

Hirschköpfen anzuschauen. Lit. Andres. -->Standort

Die

Schwedensäule und der Nehring-Stein am Altrhein

Diese

Säule am Altrhein auf der Knoblochsaue gegenüber dem

Kühkopf erinnert an den legendären

Rheinübergang des

Schwedenkönigs Gustav II Adolf, der am 7.12.1631 mit seinem

Heer

auf die andere Seite des Flusses übersetzte und die

dort

liegenden Spanischen Verbände in die Flucht schlug. Die

Säule

wurde wenig später auf Befehl des Königs dort

errichtet,

wurde aber später auf einen sichereren Platz

landeinwärts

versetzt. Die

Schwedensäule

besteht aus einem Postament, auf dem auf vier Steinkugeln sitzend, ein

Obelisk steht, auf dem der schwedische Löwe sitzt. (

-->Standort). In der

Nähe, am Forsthaus Knoblochsaue, steht etwas abseits vom

Hauptweg

ein Stein zum Gedenken an den Flugpionier

Johannes

Nehring, der am 16.4.1930 dort abstürzte.

-->Standort

Weitere

Gedenksteine im Westen

Etwas weiter entfernt in der Nähe der Rheinfähre

Kornsand erinnert ein

Gedenkstein

an die Ermordung von sechs Niersteiner Bürger durch

fanatisierte

Nazis kurz vor Kriegsende (

-->Standort). Es ist erschütternd, was damals

geschah! Weiter südlich steht am Rheinufer der

Zeppelinstein,

der an die Notlandung eines Zeppelins im Jahr 1908 erinnert (

-->Standort).

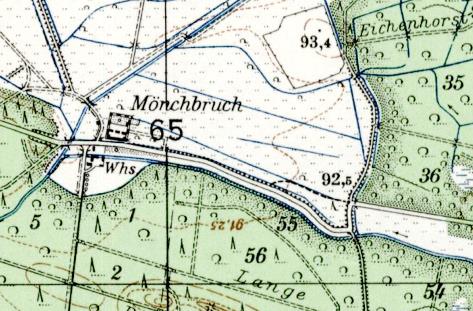

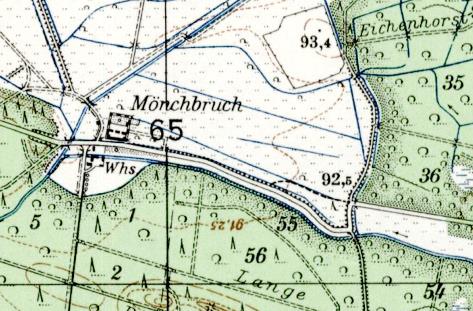

Westlich

von Mönchsbruch bezeichnen zwei Steine den

östlichen Anfang und das

westliche Ende

der "Landrat-Harth-Allee". Es handelt sich um einen aufgelassenen

Parallelweg zur B 486. Auf dem Messtischblatt von 1950 verläuft

die Verbindung von Mörfelden zum Schloss Mönchbruch (Heuweg)

mittels einer Biegung über diese Allee. Beim Ausbau der B486 wurde

der Heuweg gerade durch die Wiese zum Schloss geführt. Die Allee

ist mit

Kastanienbäumen bepflanzt und seit einigen Jahren nicht mehr durchgängig begehbar. Diese stillgelegte Allee soll an

Jean

Christoph Harth erinnernl, der zwischen 1945 und 1950

Landrat in Groß-Gerau gewesen war (

-->Standort Ost,

-->Standort West).

Wilhelm Ott-Stein bei Wölfersheim

Ich hege

zugegebenermaßen die Hoffnung, dass nach meinem Heimgang in das

Himmlische Lapidarium (mit 77 besonders schönen

Dreimärkern) ein Gedenkstein für

mich in der Landschaft Dreieich aufgestellt werden wird - vorzugsweise

am Grünen Born. Da dieses Event hoffentlich noch

in recht weiter Ferne liegt, erlaube ich mir ersatzweise, einen

schon vorhandenen

Wilhelm Ott-Stein hier vorzustellen. Er steht nördlich von

Wölfersheim in der Wetterau an der

Ecke eines Wäldchens. Der

unbehauene

Stein ist ca. 2 Meter hoch. Eine Steinplatte ist auf der

Vorderseite angebracht, auf der Folgendes zu lesen ist: "

WIHELM

OTT-STEIN / ZUR ERINNERUNG AN DIE / GEMEINSAME / FLURBEREINIGUNG

/ WÖLFERSHEIM UND / SÖDEL 1976 - 1986". Wilhelm Ott war

offensichtlich beim Katasteramt der Leiter der Flurbereinigungs-

aktivitäten. Er scheint seine Sache gut gemacht zu haben.

Nach oben

Jeremias

Herth handelt. Wie und wann der Stein in diesen Garten kam,

lässt

sich leider nicht mehr klären. Der jetzige Hausbesitzer war

freundlicherweise sofort bereit, den Stein wieder auf den

ursprünglichen Platz zurückstellen zu lassen.

Jeremias

Herth handelt. Wie und wann der Stein in diesen Garten kam,

lässt

sich leider nicht mehr klären. Der jetzige Hausbesitzer war

freundlicherweise sofort bereit, den Stein wieder auf den

ursprünglichen Platz zurückstellen zu lassen.  Der

jetzt sehr schön angelegt Wilhelm-Leuschner- Platz in

Sprendlingen

hat eine wechselvolle Namenshistorie. Bis 1933 hieß er

Kaiserplatz.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er in

Horst-Wessel-Platz umbenannt, nach einem alten Nazi-Kämpfer.

1934

wurde auf dem Platz ein großer Granitfindling mit

eingraviertem

Namen aufgestellt (Abb. rechts, Bildarchiv A. Baumbusch). Nach dem

Krieg wurde der Platz nach Wilhelm

Leuschner, einem 1944 ermordetem Gewerkschaftler und SPD-Politiker,

benannt. Was sollte man aber mit dem Findling machen? Die Sprendlinger

gruben ein tiefes Loch, purzelten den Stein dort hinein und bedeckten

ihn mit Erde. Noch heute ist ein kleiner Hügel an dieser

Stelle zu

sehen. Seit den 50er Jahren stand dort eine Weide,

bis der

Platz in den 90er Jahren neu angelegt wurde und von den Freunden

Sprendlingens mit einer historischen Schwengelpumpe geschmückt

wurde.

Der

jetzt sehr schön angelegt Wilhelm-Leuschner- Platz in

Sprendlingen

hat eine wechselvolle Namenshistorie. Bis 1933 hieß er

Kaiserplatz.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde er in

Horst-Wessel-Platz umbenannt, nach einem alten Nazi-Kämpfer.

1934

wurde auf dem Platz ein großer Granitfindling mit

eingraviertem

Namen aufgestellt (Abb. rechts, Bildarchiv A. Baumbusch). Nach dem

Krieg wurde der Platz nach Wilhelm

Leuschner, einem 1944 ermordetem Gewerkschaftler und SPD-Politiker,

benannt. Was sollte man aber mit dem Findling machen? Die Sprendlinger

gruben ein tiefes Loch, purzelten den Stein dort hinein und bedeckten

ihn mit Erde. Noch heute ist ein kleiner Hügel an dieser

Stelle zu

sehen. Seit den 50er Jahren stand dort eine Weide,

bis der

Platz in den 90er Jahren neu angelegt wurde und von den Freunden

Sprendlingens mit einer historischen Schwengelpumpe geschmückt

wurde.

Vereinsjubiläums im Jahr

2007 initiiert. Dieser eigentlich sehr

hübsche Platz gerät wegen der unmittelbaren

Nähe zu dem

modernen Brunnen etwas in den Hintergrund. Es lohnt sich auf

Vereinsjubiläums im Jahr

2007 initiiert. Dieser eigentlich sehr

hübsche Platz gerät wegen der unmittelbaren

Nähe zu dem

modernen Brunnen etwas in den Hintergrund. Es lohnt sich auf

Aschaffenburger

Straße, der

Riedbahn, der Bebauungsgrenze von Walldorf und der A 5

das Symbol für

ein Denkmal und "Denkm.") eingezeichnet war. In den neueren

Messtischblättern fehlt

dieser Hinweis. Ich war natürlich vor Ort um das Denkmal, das

durchaus

der Kolb-Stein sein konnte, zu finden. Leider war die Suche

nicht von Erfolg gekrönt.

Aschaffenburger

Straße, der

Riedbahn, der Bebauungsgrenze von Walldorf und der A 5

das Symbol für

ein Denkmal und "Denkm.") eingezeichnet war. In den neueren

Messtischblättern fehlt

dieser Hinweis. Ich war natürlich vor Ort um das Denkmal, das

durchaus

der Kolb-Stein sein konnte, zu finden. Leider war die Suche

nicht von Erfolg gekrönt.

In Dudenhofen auf dem Platz vor der Kirche steht bzw. stand das Relikt des "Pfaltzkreuzes" (-->Standort).

Gudrun Czerwinski machte mich im Mai 2025 darauf aufmerksam, dass das

Kreuz restauriert und wieder vervollständigt sei (Bild rechts, G.

Czewinski). Wie der Infotafel

zu entnehmen ist, wurde das Kreuz zum Andenken an Johann Friedrich

Pfaltz, einem Sparkassendirektor aus Offenbach errichtet, der im

Dudenhofer Wald im Jahr 1841 aus Unvorsichtigkeit erschossen wurde.

In Dudenhofen auf dem Platz vor der Kirche steht bzw. stand das Relikt des "Pfaltzkreuzes" (-->Standort).

Gudrun Czerwinski machte mich im Mai 2025 darauf aufmerksam, dass das

Kreuz restauriert und wieder vervollständigt sei (Bild rechts, G.

Czewinski). Wie der Infotafel

zu entnehmen ist, wurde das Kreuz zum Andenken an Johann Friedrich

Pfaltz, einem Sparkassendirektor aus Offenbach errichtet, der im

Dudenhofer Wald im Jahr 1841 aus Unvorsichtigkeit erschossen wurde.  In der Nähe der Tannenmühle an der Alten Weiskircher Straße (-->Standort)

wurde im Jahr 1890 der 26 jährige Landwirt Heinrich Eckert aus

Dudenhofen Opfer eines Raubmordes. Ihm wurde wahrscheinlich von seinen

Sangeskameraden ein Gedenkstein gesetzt: eine quadratische Säule

aus rotem Sandstein mit pyramidenförmiger Spitze. Über dem

eingetieften Schriftfeld ist "Gedenkstein!" (mit Ausrufezeichen) zu

lesen. Darunter: "Hier in dieser

Nähe / auf der Straße mußte / Heinrich Eckert /

Landwirt aus Dudenho / fen alt 26 Jahr am 22 / April 1890 Abends zwi /

schen 8 u. 9 Uhr seinen / Geist meuchlings raub / mörderisch

aufgeben." . Unter der Inschrift befindet sich ein Lorbeerkranz mit Schleife. Auf der linken Seite ist eingemeißelt: : "Sieh,

Wand'rer diesen Stein / Er soll Dir ein Zeichen sein / Was ein

Meuchelmörder hat getan / Einem braven, edlen, deutschen Mann" Auf der rechten Seite seht die etwas rätselhafte Inschrift "Hier

galt das von seinen Gesangs-Kameraden erwählte Schriftwort; Mein

Freund der mein Brod aß, tritt mich mit den Füßen."

Der Gedenkstein ist durch einen eisernen Zaun geschützt.

Bemerkenswert ist die doch recht ungelenke Ausdruckweise der

Inschrift auf dem Gedenkstein. Seltsamerweise findet man keine weiteren

Informationen über den Vorfall im Internet. Der Gedenkstein ist

nicht denkmalgeschützt. Ich werde weiter recherchieren.

In der Nähe der Tannenmühle an der Alten Weiskircher Straße (-->Standort)

wurde im Jahr 1890 der 26 jährige Landwirt Heinrich Eckert aus

Dudenhofen Opfer eines Raubmordes. Ihm wurde wahrscheinlich von seinen

Sangeskameraden ein Gedenkstein gesetzt: eine quadratische Säule

aus rotem Sandstein mit pyramidenförmiger Spitze. Über dem

eingetieften Schriftfeld ist "Gedenkstein!" (mit Ausrufezeichen) zu

lesen. Darunter: "Hier in dieser

Nähe / auf der Straße mußte / Heinrich Eckert /

Landwirt aus Dudenho / fen alt 26 Jahr am 22 / April 1890 Abends zwi /

schen 8 u. 9 Uhr seinen / Geist meuchlings raub / mörderisch

aufgeben." . Unter der Inschrift befindet sich ein Lorbeerkranz mit Schleife. Auf der linken Seite ist eingemeißelt: : "Sieh,

Wand'rer diesen Stein / Er soll Dir ein Zeichen sein / Was ein

Meuchelmörder hat getan / Einem braven, edlen, deutschen Mann" Auf der rechten Seite seht die etwas rätselhafte Inschrift "Hier

galt das von seinen Gesangs-Kameraden erwählte Schriftwort; Mein

Freund der mein Brod aß, tritt mich mit den Füßen."

Der Gedenkstein ist durch einen eisernen Zaun geschützt.

Bemerkenswert ist die doch recht ungelenke Ausdruckweise der

Inschrift auf dem Gedenkstein. Seltsamerweise findet man keine weiteren

Informationen über den Vorfall im Internet. Der Gedenkstein ist

nicht denkmalgeschützt. Ich werde weiter recherchieren.

Westlich

von Mönchsbruch bezeichnen zwei Steine den östlichen Anfang und das westliche Ende

der "Landrat-Harth-Allee". Es handelt sich um einen aufgelassenen

Parallelweg zur B 486. Auf dem Messtischblatt von 1950 verläuft

die Verbindung von Mörfelden zum Schloss Mönchbruch (Heuweg)

mittels einer Biegung über diese Allee. Beim Ausbau der B486 wurde

der Heuweg gerade durch die Wiese zum Schloss geführt. Die Allee

ist mit Kastanienbäumen bepflanzt und seit einigen Jahren nicht mehr durchgängig begehbar. Diese stillgelegte Allee soll an Jean

Christoph Harth erinnernl, der zwischen 1945 und 1950

Landrat in Groß-Gerau gewesen war (-->Standort Ost, -->Standort West).

Westlich

von Mönchsbruch bezeichnen zwei Steine den östlichen Anfang und das westliche Ende

der "Landrat-Harth-Allee". Es handelt sich um einen aufgelassenen

Parallelweg zur B 486. Auf dem Messtischblatt von 1950 verläuft

die Verbindung von Mörfelden zum Schloss Mönchbruch (Heuweg)

mittels einer Biegung über diese Allee. Beim Ausbau der B486 wurde

der Heuweg gerade durch die Wiese zum Schloss geführt. Die Allee

ist mit Kastanienbäumen bepflanzt und seit einigen Jahren nicht mehr durchgängig begehbar. Diese stillgelegte Allee soll an Jean

Christoph Harth erinnernl, der zwischen 1945 und 1950

Landrat in Groß-Gerau gewesen war (-->Standort Ost, -->Standort West).