Die Steine an der Hessisch-Bayerischen Grenze

April 2020 Im Kulturlandschaftskataster

RheinMain entdeckte ich eine Reihe Symbole von Grenzsteinen an der

Hessisch-Bayrischen Landesgrenze, genauer gesagt an der Grenze zwischen

dem Kreis Offenbach und dem Kreis Aschaffenburg bzw.

Mainhausen-Mainflingen und Stockstadt). Das war für mich

Anlass, in einem explorativen Spaziergang und zwei

anschließenden Fahrradtouren mir diese Steine anzuschauen und

zu fotografieren. Aus verschiedenen Gründen entwickelte sich

das zu einer spannenden Angelegenheit. Es fing damit an, dass ich mich

in Stockstadt verfranzte aus Versehen am sog. Dorfplatz strandete, wo

ein Meilenstein sehr prominent aufgestellt ist. Lesen Sie -->hier

meine "Entdeckungsgeschichte". Im Rahmen des Spessartprojektes wurden

in dieser Grenzgegend einige interessante Informationstafeln

aufgestellt, die -->hier

abrufbar sind.

Im Kulturlandschaftskataster

RheinMain entdeckte ich eine Reihe Symbole von Grenzsteinen an der

Hessisch-Bayrischen Landesgrenze, genauer gesagt an der Grenze zwischen

dem Kreis Offenbach und dem Kreis Aschaffenburg bzw.

Mainhausen-Mainflingen und Stockstadt). Das war für mich

Anlass, in einem explorativen Spaziergang und zwei

anschließenden Fahrradtouren mir diese Steine anzuschauen und

zu fotografieren. Aus verschiedenen Gründen entwickelte sich

das zu einer spannenden Angelegenheit. Es fing damit an, dass ich mich

in Stockstadt verfranzte aus Versehen am sog. Dorfplatz strandete, wo

ein Meilenstein sehr prominent aufgestellt ist. Lesen Sie -->hier

meine "Entdeckungsgeschichte". Im Rahmen des Spessartprojektes wurden

in dieser Grenzgegend einige interessante Informationstafeln

aufgestellt, die -->hier

abrufbar sind. Im Mai/Juni 2020 dokumentierte ich die sich südlich anschließende Grenze Stockstadt - Babenhausen/Harreshausen (Teil 2). Ich kam dabei in Kontakt mit dem Feldgeschworenen von Stockstadt, Herrn Kneisel, und den beiden Grenzsteinobleuten von Babenhausen und Schaafheim, Herrn Schroth und Herrn Sauerwein, denen ich hier für die interessanten zusätzlichen Informationen danken möchte. Es war erforderlich, den Teil 1 mit diesen Informationen zu ergänzen.

Die Hanauer Koberstadt und Dietzenbach kamen als ehemaliges Hanau-Lichtenbergische Besitzungen 1771 formal zu Hessen-Darmstadt, Amt Schaafheim. Das war für mich Grund, mich mit dem Partiifikationsrezess von 1771 zu beschäftigen und auch die Dokumentation um die Steine an der Harreshausener - Schaafheimer Grenze zu Großostheim zu erweitern (Teil 3).

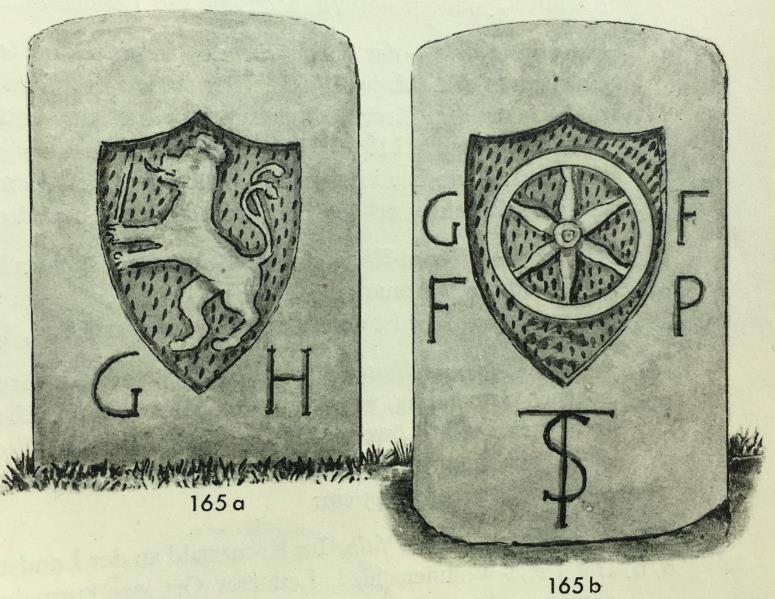

Sehr interessant war außerdem, dass es im nördlichen Bereich dieser Grenzlinie einige Wappensteine gibt, die in der "Bibel" der hessischen Grenzstein- Aficionados abgebildet sind: Richard Zorn: "Die Grenzsteine des Rhein-Main-Gebietes", Selbstverlag 1931, Tafel 20, "Landes-Grenzsteine (Großherzogtum Frankfurt).

Teil 1: Die Grenze Stockstadt-Mainhausen

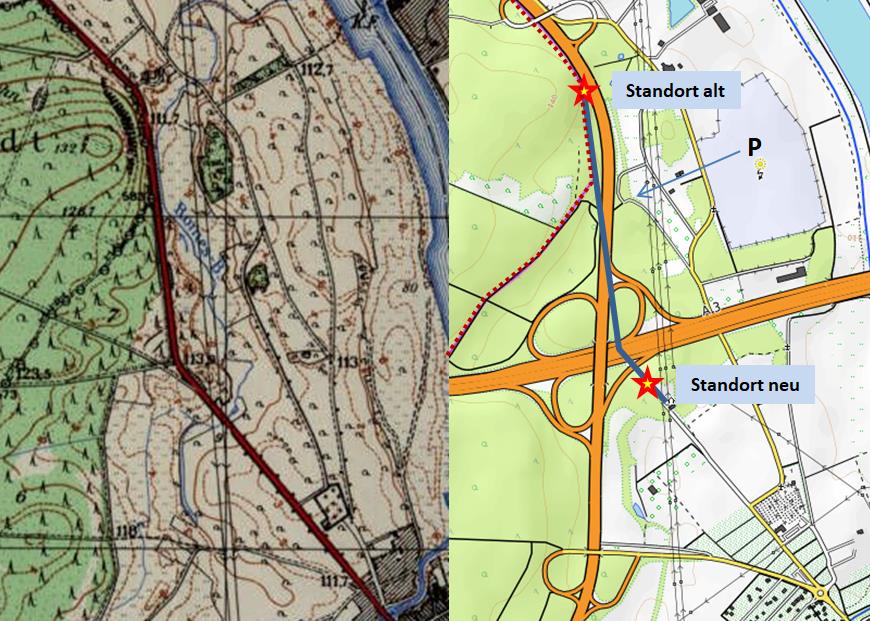

Die Grenzlinie im

Südosten des Kreises

Offenbach (s. Karte links aus dem

Kulturlandschaftskataster) verläuft nördlich

der Staustufe Kleinostheim in

der Mitte

des Mains. Dort, wo sie an Land stößt, findet man

auf der

Höhe des Gersprenz-Wehrs eine Markierung

mit der Inschrift "0,0". Wenige Meter weiter südlich steht

ein würfelförmiger (25 x 25 x 25 cm),

unbeschrifteter

Granitstein mit Zentrierloch. Unweit davon, an der

Zufahrtstraße

zur Siedlung "Am Schwalbennest" führt eine historische

Brücke, die Grasbrücke

über den "Speckgraben", den Beginn der Bachgauer Landwehr, der

hier die Landesgrenze bildet. Es handelt sich um die

Geleitsübergabestelle, an der ein Seligenstädter

Beamter (Fauth) mit seinen Mannen den Geleitschutz der zur Frankfurter

Messe ziehenden Kaufleute übernahm (Infotafel).

Die Grenze überquert dann zwei Straßen und

verläuft

dann westlich der Stockstädter Baggerseen. In diesem

Naturschutzgebiet habe ich nicht

nach Grenzsteinen gesucht. Allerdings fand ich entlang der Fortsetzung

des Speckgrabens, der dort auf hessischem Gebiet verläuft,

einige Gütersteine.

An der Abfahrt von der vierspurigen B 469

zur Mülldeponie geht die Grenze zunächst parallel zu

dieser

Straße um dann etwas nach Süden

abzuknicken. Hier folgt

sie der Trasse der aufgelassenen alten B 469. Die mit einem Klick oben

rechts abrufbare Karte aus dem Meilenstein-Kapitel zeigt den

Grenzverlauf und die Trasse der alten Straße. Mit einem Pfeil

ist

der Parkplatz gekennzeichnet, von dem aus man die Grenze dort am besten

erkunden kann. Man beachte, dass man von Stockstadt kommend hinter dem

Friedhof nach rechts abbiegen muss, um zu diesem Platz zu gelangen.

Von dort aus unterquert man durch einen schmalen Durchlass die

Schnellstraße und geht bergan, bis man zu einer Wegegablung

gelangt. Von hier aus erkennt man den Grenzgraben, der bergab zur

Trasse der alten Straße führt. In dem mit Wasser

gefüllten Straßengraben steht der erste Grenzstein

der

Steinserie dieser Grenzlinie. Er ist auf der Karte links mit einem

blauen Punkt gekennzeichnet. Bis zum anderen blauen

Punkt konnten insgesamt 32 Grenzsteine gefunden werden. Geht

man

nach Norden der Trasse entlang, erreicht man den Gedenkstein, der den

ursprünglichen Standort des Stockstädter Grenzsteins

markiert.

Unterwegs kann man noch einen herausliegenden modernen Grenzstein

entdecken. Anmerkung 6/2010: Der Feldgeschworene von Stockstadt, Herr

Kneisel, machte mich darauf aufmerksam, dass es zwischen diesem "ersten

Grenzstein" und dem Main sehr wohl noch Grenzsteine gibt. Dazu

weiter unten mehr.

Die Grenzlinie im

Südosten des Kreises

Offenbach (s. Karte links aus dem

Kulturlandschaftskataster) verläuft nördlich

der Staustufe Kleinostheim in

der Mitte

des Mains. Dort, wo sie an Land stößt, findet man

auf der

Höhe des Gersprenz-Wehrs eine Markierung

mit der Inschrift "0,0". Wenige Meter weiter südlich steht

ein würfelförmiger (25 x 25 x 25 cm),

unbeschrifteter

Granitstein mit Zentrierloch. Unweit davon, an der

Zufahrtstraße

zur Siedlung "Am Schwalbennest" führt eine historische

Brücke, die Grasbrücke

über den "Speckgraben", den Beginn der Bachgauer Landwehr, der

hier die Landesgrenze bildet. Es handelt sich um die

Geleitsübergabestelle, an der ein Seligenstädter

Beamter (Fauth) mit seinen Mannen den Geleitschutz der zur Frankfurter

Messe ziehenden Kaufleute übernahm (Infotafel).

Die Grenze überquert dann zwei Straßen und

verläuft

dann westlich der Stockstädter Baggerseen. In diesem

Naturschutzgebiet habe ich nicht

nach Grenzsteinen gesucht. Allerdings fand ich entlang der Fortsetzung

des Speckgrabens, der dort auf hessischem Gebiet verläuft,

einige Gütersteine.

An der Abfahrt von der vierspurigen B 469

zur Mülldeponie geht die Grenze zunächst parallel zu

dieser

Straße um dann etwas nach Süden

abzuknicken. Hier folgt

sie der Trasse der aufgelassenen alten B 469. Die mit einem Klick oben

rechts abrufbare Karte aus dem Meilenstein-Kapitel zeigt den

Grenzverlauf und die Trasse der alten Straße. Mit einem Pfeil

ist

der Parkplatz gekennzeichnet, von dem aus man die Grenze dort am besten

erkunden kann. Man beachte, dass man von Stockstadt kommend hinter dem

Friedhof nach rechts abbiegen muss, um zu diesem Platz zu gelangen.

Von dort aus unterquert man durch einen schmalen Durchlass die

Schnellstraße und geht bergan, bis man zu einer Wegegablung

gelangt. Von hier aus erkennt man den Grenzgraben, der bergab zur

Trasse der alten Straße führt. In dem mit Wasser

gefüllten Straßengraben steht der erste Grenzstein

der

Steinserie dieser Grenzlinie. Er ist auf der Karte links mit einem

blauen Punkt gekennzeichnet. Bis zum anderen blauen

Punkt konnten insgesamt 32 Grenzsteine gefunden werden. Geht

man

nach Norden der Trasse entlang, erreicht man den Gedenkstein, der den

ursprünglichen Standort des Stockstädter Grenzsteins

markiert.

Unterwegs kann man noch einen herausliegenden modernen Grenzstein

entdecken. Anmerkung 6/2010: Der Feldgeschworene von Stockstadt, Herr

Kneisel, machte mich darauf aufmerksam, dass es zwischen diesem "ersten

Grenzstein" und dem Main sehr wohl noch Grenzsteine gibt. Dazu

weiter unten mehr. Bevor wir uns den Grenzsteinen im Detail zuwenden, sollen wir uns etwas mit der Geschichte dieser Grenze beschäftigen. Das Gebiet westlich des Maines war Teil des Wildbanns Dreieich. Im Dreieicher Weistum von 1338 wird die Grenze beschrieben: ... die Brubach inne mitten in den Meyne vffen tzu Stockstadt an den isern phale, den Meyne aber offen tzu Aschaffenburg mitten uff die brucken an das crutze, ..." (Lit. Grimm). Die Mark Seligenstadt befand sich wie das Gebiet um Aschaffenburg seit 1063 im Besitz des Erzstiftes Mainz. Im weiteren Verlauf der Geschichte kam der ganze Ostkreis unter die Herrschaft des Kurfürsten zu Mainz. 1803 gab es eine Zäsur: Kurmainz wurde säkularisiert. Infolge des Reichsdeputationshauptschlusses kam das Amt Seligenstadt (inklusive Mainflingen und der sog. Abtswald) an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt bzw. das Großherzogtum Hessen. Dem letzten Mainzer Erzbischof Karl Theodor von Dalberg wurde dabei das Fürstentum Aschaffenburg geschaffen, zu dem auch Stockstadt (und seit 1806 auch Frankfurt) gehörte. Das Fürstentum ging 1810 in das Großherzogtum Frankfurt ein. Dalberg dankte 1813 nach der Völkerschlacht von Leipzig ab. Infolge der Pariser Verträge kam Aschaffenburg am 26.06.1814 zu Bayern. Bei den Verhandlungen während des Wiener Kongresses versuchte Bayern vergeblich, sich das restliche linksmainische Gebiet sowie die Stadt Frankfurt einzuverleiben. Die "Ausstülpung" des hessischen Gebietes im Südosten des Kreises Offenbach rührt vermutlich auf der Abtswald-Teilung von 1786, wodurch die Stockstädter Hübner zwei Drittel des ehemaligen Seligenstädter Abtswaldes ("Unterwald" links der Gersprenz) erhielten. Das andere Drittel verblieb bei dem Kloster und bildet heute die genannte "Ausstülpung". In den Buxbaum-Karten von Mainflingen wird diese als Abtswald bezeichnet. Interessant ist in diesem Zusammenhang die seit dem Mittelalter existierende Hübnerverwaltung in Stockstadt.

Es gibt verschiedene Typen von Grenzsteinen auf der Grenze: Wappensteine, Grenzmarkierungen aus rotem Sandstein (beschriftet mit H/B) und Steine aus Granit (beschriftet mit einer Nummer). Auf der Karte sind sie mit grünen, roten und blauen Symbolen bzw. mit den Suffixen W, S und G gekennzeichnet. Bei den roten Sandsteinen gibt es einige mit sehr schlechtem Zustand. Weiter südlich gibt es noch umgearbeitete ältere Steine und unbeschriftete Steine mit unterschiedlichen Formaten. Bei den Wappensteinen können wir noch unterscheiden zwischen denen mit hessischen Löwen/Mainzer Rad und Hessischem Löwen/bayrisches Rautenwappen.

Der

Stockstädter Feldgeschworene, Norbert Kneisel,

erzählte mir,

dass in den 1990er Jahren festgestellt wurde, dass sich die Besteinung

der Grenze in einem schlechten Zustand befand. Nach einigem Hin und Her

wurde beschlossen, an der Stockstädter Landesgrenze 40 neue

Granitsteine aufzustellen. Ich konnte dies zunächst kaum

glauben,

dass man im Zeitalter von ausgefeilten Vermessungstechniken den Aufwand

betrieb, 150 kg schwere Granitblöcke im Format 25 x 25 x 90

cm auf

die Grenzpunkte zu setzen, von den Kosten ganz zu schweigen. Jeder

dieser Steine war mit einer Nummer versehen, der zu der bestehenden

fortlaufenden Nummerierung passte (Bild links von N. Kneisel

aus

dem Jahr 2000). Es gibt natürlich auch Karten, auf denen die

Abstände zwischen den Steinen dokumentiert sind.

Das war hilfreich bei der Zuordnung von nicht-nummerierten

Steinen.

Der

Stockstädter Feldgeschworene, Norbert Kneisel,

erzählte mir,

dass in den 1990er Jahren festgestellt wurde, dass sich die Besteinung

der Grenze in einem schlechten Zustand befand. Nach einigem Hin und Her

wurde beschlossen, an der Stockstädter Landesgrenze 40 neue

Granitsteine aufzustellen. Ich konnte dies zunächst kaum

glauben,

dass man im Zeitalter von ausgefeilten Vermessungstechniken den Aufwand

betrieb, 150 kg schwere Granitblöcke im Format 25 x 25 x 90

cm auf

die Grenzpunkte zu setzen, von den Kosten ganz zu schweigen. Jeder

dieser Steine war mit einer Nummer versehen, der zu der bestehenden

fortlaufenden Nummerierung passte (Bild links von N. Kneisel

aus

dem Jahr 2000). Es gibt natürlich auch Karten, auf denen die

Abstände zwischen den Steinen dokumentiert sind.

Das war hilfreich bei der Zuordnung von nicht-nummerierten

Steinen.

Wir

beginnen unseren Spaziergang bei dem oben erwähnten Grenzstein

HB

583 im Graben der aufgelassenen Straßentrasse Seligenstadt -

Stockstadt (Abb. links). Während meiner Erkundung stand er im

Wasser, die Westseite war beschädigt. Auf der Ostseite konnte

man

die obere Rundung des Mainzer

Rades

vermuten. Wir gehen jetzt den deutlich sichtbaren Grenzgraben bergan.

Wenige Meter vor der o.g. Abzweigung finden wir den ersten, allerdings

stark beschädigten Grenzstein HB 582

aus Sandstein nur wenig aus dem Boden ragen. Er ist mit einer Stange

markiert. Wir folgen jetzt dem Grenzweg nach Südwesten. Bald

kommen wir zu dem ersten Granitstein HB 581

(Abb. rechts).

Die Grundfläche dieses Typs beträgt

25 x 25 cm, der

Kopf ist gerade. Sie sind mit einer fortlaufenden Nummer

Wir

beginnen unseren Spaziergang bei dem oben erwähnten Grenzstein

HB

583 im Graben der aufgelassenen Straßentrasse Seligenstadt -

Stockstadt (Abb. links). Während meiner Erkundung stand er im

Wasser, die Westseite war beschädigt. Auf der Ostseite konnte

man

die obere Rundung des Mainzer

Rades

vermuten. Wir gehen jetzt den deutlich sichtbaren Grenzgraben bergan.

Wenige Meter vor der o.g. Abzweigung finden wir den ersten, allerdings

stark beschädigten Grenzstein HB 582

aus Sandstein nur wenig aus dem Boden ragen. Er ist mit einer Stange

markiert. Wir folgen jetzt dem Grenzweg nach Südwesten. Bald

kommen wir zu dem ersten Granitstein HB 581

(Abb. rechts).

Die Grundfläche dieses Typs beträgt

25 x 25 cm, der

Kopf ist gerade. Sie sind mit einer fortlaufenden Nummer

beschriftet,

die ich als Teil meiner Grenzsteinbezeichnung wählte. Dieser

Stein

trägt die Nummer 581. Nach ca. 50 Metern erreichen

den wiederum stark

beschädigten Stein HB 577 aus

Sandstein. An der

nächsten

Wegkreuzung steht der Granitstein mit der Nummer 576. Die Zahlen stehen

übrigens meist auf der Nordseite dieser Steine.

Anschließend

kommen wir

an den ersten gut erhaltenen Sandstein HB 575. Er

ist mit "H" und "B"

beschriftet (Hessen, Bayern). Die Grundfläche dieses Typs

beträgt ebenfalls 25x25 cm mit leichten Variationen. Der Kopf ist

dachförmig mit einem sehr großen

Innenwinkel. Die Beschriftung ist interessanterweise

"traufständig". Wir erreichen jetzt an der Autobahn

A3 den Knick der Grenze

nach

Westen. Dort befindet sich durch einen Stock markiert der Sandstein HB

573,

der kaum zu erkennen ist. Auf der Nordseite des

Parallelwegs zur

Autobahn finden wir drei weitere Grenzsteine aus rotem Sandstein und

einen modernen kleinen Granitstein. Dieser Weg wird in den Karten

übrigens als "Kaiserstraße" bezeichnet. nach Lit.

Kurt (4),

S. 92 handelt es sich um eine karolingische Wegverbindung von Mainz

über Langen nach Aschaffenburg.

beschriftet,

die ich als Teil meiner Grenzsteinbezeichnung wählte. Dieser

Stein

trägt die Nummer 581. Nach ca. 50 Metern erreichen

den wiederum stark

beschädigten Stein HB 577 aus

Sandstein. An der

nächsten

Wegkreuzung steht der Granitstein mit der Nummer 576. Die Zahlen stehen

übrigens meist auf der Nordseite dieser Steine.

Anschließend

kommen wir

an den ersten gut erhaltenen Sandstein HB 575. Er

ist mit "H" und "B"

beschriftet (Hessen, Bayern). Die Grundfläche dieses Typs

beträgt ebenfalls 25x25 cm mit leichten Variationen. Der Kopf ist

dachförmig mit einem sehr großen

Innenwinkel. Die Beschriftung ist interessanterweise

"traufständig". Wir erreichen jetzt an der Autobahn

A3 den Knick der Grenze

nach

Westen. Dort befindet sich durch einen Stock markiert der Sandstein HB

573,

der kaum zu erkennen ist. Auf der Nordseite des

Parallelwegs zur

Autobahn finden wir drei weitere Grenzsteine aus rotem Sandstein und

einen modernen kleinen Granitstein. Dieser Weg wird in den Karten

übrigens als "Kaiserstraße" bezeichnet. nach Lit.

Kurt (4),

S. 92 handelt es sich um eine karolingische Wegverbindung von Mainz

über Langen nach Aschaffenburg.

Bei Stein HB 568

macht die Grenze einen Sprung auf die südliche Seite des

Weges. Der nächste Stein HB 564 der

Grenzlinie besteht aus Granit, passt aber nicht in die Granitsteinserie

(kleiner, unbeschriftet, mit Kreuz als Weisung). Dann erreichen wir den

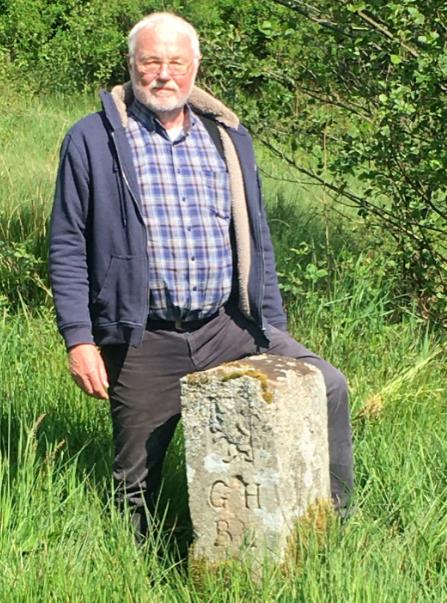

nächsten Wappenstein HB 565

(BTH: 36 x 21 x 70 cm). Auf der

Südseite erkennt man das Bayrische Rautenwappen mit

Krönchen und Zweigen, darunter ST (Stockstadt) und "1853". Der

Stein stammt demnach nicht aus der Dalberg-Zeit. Die

Nordseite ist mit dem Hessischen Löwenwappen und "G H"

versehen. Auf der Westseite ist "565"

eingemeißelt. Am Knick der Grenze an der Rampe der

Autobahnüberführung steht der Sandstein HB 564

etwas versteckt unter abgelegten Holzstämmen. Er ist der

letzte dieses Typs an dem Grenzabschnitt.

Bei Stein HB 568

macht die Grenze einen Sprung auf die südliche Seite des

Weges. Der nächste Stein HB 564 der

Grenzlinie besteht aus Granit, passt aber nicht in die Granitsteinserie

(kleiner, unbeschriftet, mit Kreuz als Weisung). Dann erreichen wir den

nächsten Wappenstein HB 565

(BTH: 36 x 21 x 70 cm). Auf der

Südseite erkennt man das Bayrische Rautenwappen mit

Krönchen und Zweigen, darunter ST (Stockstadt) und "1853". Der

Stein stammt demnach nicht aus der Dalberg-Zeit. Die

Nordseite ist mit dem Hessischen Löwenwappen und "G H"

versehen. Auf der Westseite ist "565"

eingemeißelt. Am Knick der Grenze an der Rampe der

Autobahnüberführung steht der Sandstein HB 564

etwas versteckt unter abgelegten Holzstämmen. Er ist der

letzte dieses Typs an dem Grenzabschnitt.

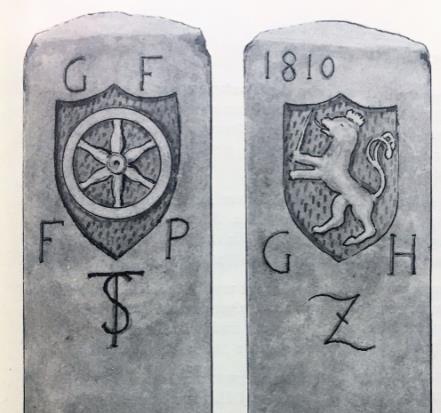

Bis

zum nächsten (leichten) Knick der Grenzlinie sind es 450

Meter.

Auf dieser geraden Strecke stehen fünf Granitsteine

und ein

Wappenstein. Der Wappenstein HB 559 ist

leider mit

grüner

Farbe besprüht. Auf der Ostseite ist der Hessische

Löwe

eingemeißelt, sowie G und H für

Großherzogtum Hessen.

Auf der Ostseite erkennt man das Mainzer Rad, daneben GF und FP

(jeweils untereinander) und darunter ein verschlungenes ST.

Auf der Südseite ist "1810" und

auf der Nordseite "No

559" zu lesen. Auf dem Kopf ist eine gerade Weisung

aufgebracht (BTH: 32 x 16 x 38 cm). Ein solcher Stein ist bei Zorn

unter der

Nummer 165 abgebildet.

Allerdings schreibt er, dass der Stein an der Landstraße von

Seligenstadt nach Stockstadt steht. Daraus kann geschlossen werden,

dass die Zeichnung eigentlich zum Stein 583 gehört (der

Wappenstein, der an der alten Straßentrasse in Wasser steht).

Die Bedeutung der

Beschriftungen: GF = Großherzogtum

Frankfurt, FP = Fürstprimas, ST = Stockstadt). Ein

Fürstprimas war der erste Bischof des Reiches (= Mainzer

Erzbischof).

Bis

zum nächsten (leichten) Knick der Grenzlinie sind es 450

Meter.

Auf dieser geraden Strecke stehen fünf Granitsteine

und ein

Wappenstein. Der Wappenstein HB 559 ist

leider mit

grüner

Farbe besprüht. Auf der Ostseite ist der Hessische

Löwe

eingemeißelt, sowie G und H für

Großherzogtum Hessen.

Auf der Ostseite erkennt man das Mainzer Rad, daneben GF und FP

(jeweils untereinander) und darunter ein verschlungenes ST.

Auf der Südseite ist "1810" und

auf der Nordseite "No

559" zu lesen. Auf dem Kopf ist eine gerade Weisung

aufgebracht (BTH: 32 x 16 x 38 cm). Ein solcher Stein ist bei Zorn

unter der

Nummer 165 abgebildet.

Allerdings schreibt er, dass der Stein an der Landstraße von

Seligenstadt nach Stockstadt steht. Daraus kann geschlossen werden,

dass die Zeichnung eigentlich zum Stein 583 gehört (der

Wappenstein, der an der alten Straßentrasse in Wasser steht).

Die Bedeutung der

Beschriftungen: GF = Großherzogtum

Frankfurt, FP = Fürstprimas, ST = Stockstadt). Ein

Fürstprimas war der erste Bischof des Reiches (= Mainzer

Erzbischof).

Der übernächste Granitstein am leichten Grenzknick ist interessant und aufschlussreich: Seine vier Seiten sind beschriftet: H / LG / B / 1929 (LG = Landesgrenzstein). Der Kopf ist leicht gewölbt und trägt eine Weisung. Offensichtlich hat man diesen Stein als Vorbild für die neuen Granitsteine genommen. Nach 7 weiteren Granitsteinen erreichen wir bei Stein HB 550 die "Neue Straße", die dort schräg in den Stockstädter Weg mündet. Stein 549 fehlt.

170

Meter weiter nordöstlich an einem 90 Grad Grenzknick am

Stockstäder Weg steht der stark beschädigte

Wappenstein HB

548. Er besitzt eine fast dreieckige Grundfläche (ca.

34x31x28x12 cm, H=50 cm), was auf einen

Dreimärker hindeutet. Hier stoßen Stockstadt,

Mainflingen

und der Abtswald zusammen, wobei der Abtswald heute auf Mainflinger

Gemarkungsgebiet liegt. Auf einer Seite ist nur ein "G"

zu erkennen,

auf der zweiten Seite das

Mainzer Rad mit dem Oberstrich des F und einem P (von F P =

Fürstprimas) sowie darunter das

umschlungene ST

(Stockstadt), das wir vom anderen Wappenstein

kennen und auf der dritten Seite ein

Hessischer Löwe sowie ein G H und

darunter ein M (Mainflingen?). Ein ähnlicher

Stein ist bei

Zorn

unter der

Nummer 163 abgebildet. Man erkennt dort ein Z und

nicht ein

M unter dem Hessischen Löwen. Weiterhin beschreibt Zorn, dass

der

Stein an der Stelle steht, an der die Gemarkungen von Stockstadt,

Mainflingen und Zellhausen zusammenstoßen. Das tun sie an

diesem

Stein 458 nicht, wie auch aus der Buxbaum-Karte hervorgeht. Am

Berührungspunkt der drei genannten Gemarkungen sitzt der

Granitstein HB 544. Sollte

sich Zorn in zwei Punkten geirrt haben? Oder wurde der von Zorn

beschriebene Stein durch einen Granitstein ersetzt?

170

Meter weiter nordöstlich an einem 90 Grad Grenzknick am

Stockstäder Weg steht der stark beschädigte

Wappenstein HB

548. Er besitzt eine fast dreieckige Grundfläche (ca.

34x31x28x12 cm, H=50 cm), was auf einen

Dreimärker hindeutet. Hier stoßen Stockstadt,

Mainflingen

und der Abtswald zusammen, wobei der Abtswald heute auf Mainflinger

Gemarkungsgebiet liegt. Auf einer Seite ist nur ein "G"

zu erkennen,

auf der zweiten Seite das

Mainzer Rad mit dem Oberstrich des F und einem P (von F P =

Fürstprimas) sowie darunter das

umschlungene ST

(Stockstadt), das wir vom anderen Wappenstein

kennen und auf der dritten Seite ein

Hessischer Löwe sowie ein G H und

darunter ein M (Mainflingen?). Ein ähnlicher

Stein ist bei

Zorn

unter der

Nummer 163 abgebildet. Man erkennt dort ein Z und

nicht ein

M unter dem Hessischen Löwen. Weiterhin beschreibt Zorn, dass

der

Stein an der Stelle steht, an der die Gemarkungen von Stockstadt,

Mainflingen und Zellhausen zusammenstoßen. Das tun sie an

diesem

Stein 458 nicht, wie auch aus der Buxbaum-Karte hervorgeht. Am

Berührungspunkt der drei genannten Gemarkungen sitzt der

Granitstein HB 544. Sollte

sich Zorn in zwei Punkten geirrt haben? Oder wurde der von Zorn

beschriebene Stein durch einen Granitstein ersetzt?Wie dem auch sei: Dieser Stein hat eine interessante Geschichte: Er wurde um 1995 gestohlen. "Wenige Tage nachdem ein Jäger aus Mainhausen den Grenzstein als vermisst gemeldet hatte, entdeckte ein Mitglied des Seligenstädter Geschichtsvereins das wertvolle Stück in der Gartenmauer eines Mitbürgers. Der hatte angeblich den Stein irgendwo im Gelände gefunden - auch in diesem Fall war der Nachweis nicht zu erbringen, dass da jemand lange Finger gemacht hatte. Wer auf frischer Tat erwischt wird, muss mit einer Geldbuße rechnen. 1978 und noch einmal 1990 hatte nämlich das Hessische Ministerium für Wirtschaft und Technik alle Grenzsteine unter den besonderen Schutz des Landes gestellt. Außerdem gelten für die Kleindenkmale die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes. Da kein Täter namhaft gemacht werden konnte, mussten die beträchtlichen Kosten bei der Wiederaufstellung des Grenzsteins im Mainhausener Wald von der öffentlichen Hand bezahlt werden...." Artikelüberschrift: Der Steinkoloss zeigt wieder an, wo Hessen aufhört. Zitat aus einem Artikel der Frankfurter Rundschau vom 10.02.1996, zur Verfügung gestellt von Gesine Weber, Untere Denkmalschutzbehörde des Kreises Offenbach.

Wir folgen der Grenze

jetzt in südwestlichen Richtung und

kommen bald in einen Hohlweg. Auf der linken Seite am Hang, ca. 110

Meter von HB 548 erkennen wir an einer Markierung mit vier

Pfählen

den vierten Wappenstein HB 546. Er schaut nur wenig aus der Erde

heraus. Beim vorsichtigen Freilegen kam der Hessische Löwe mit

G H darunter zum

Vorschein (Abb. rechts). Das Bild entspricht der Ostseite des

Wappensteins 559. Herr Kneisel stellte mir einen Zeitungsartikel zur

Verfügung, aus dem hervorgeht, dass man diesen Stein aus

Furcht vor einem Diebstahl vergraben hatte (wahrscheinlich im Jahr

2000. Die Steine 547 und 545 konnte ich nicht finden. Der

nächste Stein HB 544 ist wieder

vom

Granit-Typ. Er steht auf dem Berührungspunk der Mainflinger,

Zellhäuser und Stockstädter Gemarkung. Der letzte

Stein der

Grenzlinie ist ein moderner Grenzstein. Er steht neben einem "ST

Stein", der die Grenze des Eigentums der

Straßenbauverwaltungen

markiert. Hier stößt die Grenze an das

Seligenstädter

Dreieck. Damit ist unser Grenzgang beendet und man kann über

die

"Neue Straße" an den Ausgangspunkt zurückkehren.

Wir folgen der Grenze

jetzt in südwestlichen Richtung und

kommen bald in einen Hohlweg. Auf der linken Seite am Hang, ca. 110

Meter von HB 548 erkennen wir an einer Markierung mit vier

Pfählen

den vierten Wappenstein HB 546. Er schaut nur wenig aus der Erde

heraus. Beim vorsichtigen Freilegen kam der Hessische Löwe mit

G H darunter zum

Vorschein (Abb. rechts). Das Bild entspricht der Ostseite des

Wappensteins 559. Herr Kneisel stellte mir einen Zeitungsartikel zur

Verfügung, aus dem hervorgeht, dass man diesen Stein aus

Furcht vor einem Diebstahl vergraben hatte (wahrscheinlich im Jahr

2000. Die Steine 547 und 545 konnte ich nicht finden. Der

nächste Stein HB 544 ist wieder

vom

Granit-Typ. Er steht auf dem Berührungspunk der Mainflinger,

Zellhäuser und Stockstädter Gemarkung. Der letzte

Stein der

Grenzlinie ist ein moderner Grenzstein. Er steht neben einem "ST

Stein", der die Grenze des Eigentums der

Straßenbauverwaltungen

markiert. Hier stößt die Grenze an das

Seligenstädter

Dreieck. Damit ist unser Grenzgang beendet und man kann über

die

"Neue Straße" an den Ausgangspunkt zurückkehren. Der Punkt, an dem die Kreise Offenbach, Aschaffenburg und Darmstadt-Dieburg mit den Gemarkungen Zellhausen, Stockstadt und Babenhausen zusammentreffen, dem eigentlichen Ende unserer Grenzsteinwanderung, liegt auf der anderen Seite des Seligenstädter Dreiecks. Um dorthin zu gelangen, muss man die Autobahn A3 am Stein HB 546 überqueren. Am Ende der Brückenrampe fällt ein Gedenkstein auf. Eine Tafel erinnert darauf, dass es den Hübnern gelungen ist, die Brücke über die A 3 bauen zu lassen, so dass sie ohne größere Umwege ihr Waldeigentum nördlich der A3 erreichen können. Nach einigen Abzweigungen erreichen wir den Schnittpunkt der drei Landkreise. Der Stein HB 539 ist ohne GPS Gerät nur schwer zu finden. Es handelt sich einen der üblichen Granitsteine, nur ist die Zahl 539 zweimal, auf der West- und Südseite eingemeißelt. Weiterhin besitzt er ein Zentrierloch auf seinem Kopf. Daneben befindet sich ein moderner Grenzstein. In den 1920er Jahre befand sich dort ein Stein, der bei Zorn die Nummer 168 besitzt. Folgt man von dort der Grenze nach Süden, dann findet man weitere mit einer fortlaufenden Nummer versehene Granitsteine. Es wäre interessant herauszufinden, wo Stein 1 dieser Serie steht. Mehr dazu weiter unten.

Herr Stenger aus Mainhausen hat mich

auf einen Güterstein an der Nordgrenze des Abtswaldes

aufmerksam gemacht. Interessehalber habe ich ihn aufgesucht

(-->Standort).

Auf der Nordseite ist ein "AS"

eingemeißelt und auf der Südseite ein "OM". Das A in

AS besitzt einen Oberstrich. Das Kürzel soll wohl Abtswald

heißen. OM bedeutet nach Herrn Stenger "Obermark",

die 1784 aufgelöste, gemeinsame Waldbewirtschaftung der

Gemeinden Mainflingen, Klein-Welzheim und Zellhausen. Zitat aus der

Mainflinger “Ortschronik”: Ein den drei

Gemeinden Mainflingen, Klein-Welzheim und Zellhausen gemeinschaftlich

zugehöriger Wald, die Obermark genannt, wurde am 18. Oktober

1784 nach Abschätzung des Grunds und Bodens und Holzbestandes

mit Rücksicht der darauf liegenden Lasten nach Kopfzahl der

Märker – welche einen eigenen Herd hatten

– vertheilt. Interessant ist ein Blick in die Buxbaum-Karte.

Der Standort des Steins ist dort mit einem roten Punkt markiert. Wenn

man von diesem Stein den Weg Richtung Osten geht, dann kommt man kommod

an den oben erwähnten Speckgraben mit den

verschiedenen Gütersteinen.

Herr Stenger aus Mainhausen hat mich

auf einen Güterstein an der Nordgrenze des Abtswaldes

aufmerksam gemacht. Interessehalber habe ich ihn aufgesucht

(-->Standort).

Auf der Nordseite ist ein "AS"

eingemeißelt und auf der Südseite ein "OM". Das A in

AS besitzt einen Oberstrich. Das Kürzel soll wohl Abtswald

heißen. OM bedeutet nach Herrn Stenger "Obermark",

die 1784 aufgelöste, gemeinsame Waldbewirtschaftung der

Gemeinden Mainflingen, Klein-Welzheim und Zellhausen. Zitat aus der

Mainflinger “Ortschronik”: Ein den drei

Gemeinden Mainflingen, Klein-Welzheim und Zellhausen gemeinschaftlich

zugehöriger Wald, die Obermark genannt, wurde am 18. Oktober

1784 nach Abschätzung des Grunds und Bodens und Holzbestandes

mit Rücksicht der darauf liegenden Lasten nach Kopfzahl der

Märker – welche einen eigenen Herd hatten

– vertheilt. Interessant ist ein Blick in die Buxbaum-Karte.

Der Standort des Steins ist dort mit einem roten Punkt markiert. Wenn

man von diesem Stein den Weg Richtung Osten geht, dann kommt man kommod

an den oben erwähnten Speckgraben mit den

verschiedenen Gütersteinen. Abschließend noch einige Anmerkungen zur Tafel 20 aus "Landes-Grenzsteine (Großherzogtum Frankfurt) von Richard Zorn aus dem Buch "Die Grenzsteine des Rhein-Main-Gebietes", Selbstverlag 1931. Die Abbildungen 165 a und b, 168, sowie 163 a und b haben wir bereits kennengelernt. Interessant sind die Zeichnungen 169 a und b. Die Lagebezeichnung: "An

der

Südgrenze des Abtwaldes, gegen den Stockstädter

Unterhubnerwald". Das würde zum Wappenstein HB 565 passen. In

der

Tat, die Südseite des Steins entspricht recht genau der

Abbildung (1853 vs. 1858),

die Nordseite allerdings nicht. Es wird wohl ein Geheimnis bleiben, ob

sich Zorn geirrt hat oder ein weiterer Wappenstein - wie der von Zorn

gezeichnete - an der Südgrenze des Abtswaldes stand.

der

Südgrenze des Abtwaldes, gegen den Stockstädter

Unterhubnerwald". Das würde zum Wappenstein HB 565 passen. In

der

Tat, die Südseite des Steins entspricht recht genau der

Abbildung (1853 vs. 1858),

die Nordseite allerdings nicht. Es wird wohl ein Geheimnis bleiben, ob

sich Zorn geirrt hat oder ein weiterer Wappenstein - wie der von Zorn

gezeichnete - an der Südgrenze des Abtswaldes stand. Nach Redaktionsschluss: Der Feldgeschworene von Stockstatt, Herr Kneisel, hat mit freundlicherweise ein sehr informatives Dokument übergeben, in dem von einer Grenzbegehung und Steinsetzung an der Landesgrenze bei Stockstadt im Jahr 2000 berichtet wird. Folgende Punkte sind erwähnenswert:

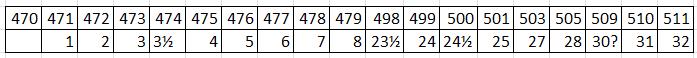

- Es wird berichtet, dass die Grenze an dem

Dreimärker

Harreshausen, Großostheim, Stockstadt (Stein 481) beginnt

und an

der

Gersprenzmündung mit Stein

624 endet (= 144 nummerierte

Grenzpunkte).

Die Strecke sei mit 162 Steinen bestückt ?? Anmerkung:

Der nördlichste

Stein, über den oben berichtet wurde, trägt die

Nummer 583.

Demzufolge gibt es noch 41

Grenzpunkte nördlich von HB 583 bis zum

Main. Ich habe auf

der von mir abgelaufenen Strecke zwischen HB 481 und HB 583 insgesamt

82 Steine identifiziert (bei 102 nummerierten Grenzpunkten). Einige

werde ich nicht gefunden haben, einige unterlagen wohl dem

natürlichen

Schwund (Forstarbeiten).

- Es wurde weiterhin dargestellt, dass 40 Granitsteine (25 x 25 x 90 cm) neu gesetzt worden seien. Anmerkung: Ich habe auf der beschriebenen Grenzlinie 32 dieser Granitsteine gefunden.

- Es werden drei Wappensteine mit erhabener Ausprägung erwähnt, mit dem Hessischen Löwen und dem Bayrischen Rautenwappen. Anmerkung: Ich habe zwei dieser Sorte entdeckt (HB 565 und HB 522). Sie sollen aus 1871 stammen. Nun ja, auf HB 565 ist die Jahreszahl 1853 zu finden.

- Es wird von 12 Wappensteinen mit vertieft erhabenem Mainzer Rad und Hessischem Wappen geschrieben. Anmerkung: Ich konnte nur 9 davon finden. Sie stammen aus der Dalberg-Zeit (1810)

- 19 alte, umgearbeitete Steine wurden 2000 gezählt. Anmerkung: Ich kann von 13 dieser Sorte berichten.

- Es wurde interpretiert, dass "HM" auf diesen Steinen "Harreshausener Mark" bedeutet. Anmerkung: Die Steine an der Babenhausener Grenze sind mit "HM" (über dem "GH") gekennzeichnet und auf der Harreshausener Grenze mit "BHM" (unter dem "GH").

- Die Sandsteine mit H/B wurden erwähnt, aber ohne Zahlenangabe. Anmerkung: Ich habe 9 davon gefunden.

Natürlich werde ich spätestens im nächsten Frühjahr diesen Grenzabschnitt erkunden.

Teil 2: Die Grenze Stockstadt-Babenhausen/Harreshausen Juni 2020

Natürlich konnte ich es nicht unterlassen, vom Stein 539 am Berührungspunkt der Mainflinger (Zellhäuser), Stockstädter und Babenhäuser Gemarkungen noch ein Stück weiter nach Süden zu gehen. Was ich dort vorfand, veranlasste mich die Grenze Stockstadt - Babenhausen vollständig abzugehen. Die Grenzlinie, die von diesem Punkt nach Westen verläuft (Zellhausen - Babenhausen wird an anderer Stelle beschrieben.

Betrachten wir den Grenzverlauf auf der nach Westen ausgerichteten Karte. Bei Punkt A beginnt der Grenzabschnitt am Berührungspunkt der Gemarkungen Zellhausen - Babenhausen - Stockstadt. Bei Punkt B erreicht die die Harreshausener Gemarkungsgrenze. Dann schneidet sie den (für den öffentlichen Verkehr gesperrten) Weg von Harreshausen nach Stockstadt (rotes x). Die Stelle ist durch die neue Asphaltierung auf bayrischer Seite leicht zu erkennen. Das Areal dort wird Schaafheimer Wiesen genannt. Am Punkt C befinden sich die romantischen Ruinen einer ehemaligen Papiermühle. Man kann die Gersprenz dort nicht überqueren! Punkt D symbolisiert das Ende dieser Grenzlinie, den Berührungspunkt der Gemarkungen Harreshausen - Stockstadt - Großostheim.

An diesem 4,8 km langen Grenzabschnitt habe ich 49 Grenzsteine entdecken können, 23 nördlich der Gersprenz und 26 südlich davon. Eine beträchtliche Grenzsteindichte! Davon sind 13 die oben beschriebenen Granitblöcke mit der eingeschnittenen Zahl. 15 sind ältere, beschriftete und umgearbeitete Steine (s. u.), 6 sind mit Wappen geschmückte Steine und 14 sind unbeschriftet und besitzen verschiedene Formate.

Man erläuft die Grenze vorzugsweis auf zwei Etappen. Den nördlichen Teil erreicht man, wenn man von Harreshausen den Stockstädter Weg nach Osten fährt, bis ein Schild die Weiterfahrt versperrt (auf der Karte mit einem P markiert). Nicht ganz legal kann man seinen Wagen am

Pferdehof

nördlich der Gersprenz abstellen und zu Fuß zur

Grenze (rotes x)

weiterlaufen. Ich bin von dort aus an der Grenzhecke/dem Grenzgraben

entlang nach

Norden gegangen, auf einen Holzsteg einen Graben überquert und

mich weiter dem Grenzgraben folgend zum Punkt A begeben um dort die

Grenzsteinwanderung beginnen zu können. Der Stein HB 539 ist

nicht leicht zu finden, daher hier die Koordinaten: 32 U 501018

5537680. Stein HB

538

(aus Granit) steht markant an einer Wegkreuzung in der

Böschung der

Überleitung A45 / A3. Wir gehen am Zaun entlang

Richtung

Süden und passieren Stein HB 537

dessen lädierter Sandsteinkopf nur wenig aus dem Boden schaut.

Nahebei steht ein Gedenkkreuz für ein verunglücktes

Mädchen. Stein 536 konnte ich nicht finden.

Pferdehof

nördlich der Gersprenz abstellen und zu Fuß zur

Grenze (rotes x)

weiterlaufen. Ich bin von dort aus an der Grenzhecke/dem Grenzgraben

entlang nach

Norden gegangen, auf einen Holzsteg einen Graben überquert und

mich weiter dem Grenzgraben folgend zum Punkt A begeben um dort die

Grenzsteinwanderung beginnen zu können. Der Stein HB 539 ist

nicht leicht zu finden, daher hier die Koordinaten: 32 U 501018

5537680. Stein HB

538

(aus Granit) steht markant an einer Wegkreuzung in der

Böschung der

Überleitung A45 / A3. Wir gehen am Zaun entlang

Richtung

Süden und passieren Stein HB 537

dessen lädierter Sandsteinkopf nur wenig aus dem Boden schaut.

Nahebei steht ein Gedenkkreuz für ein verunglücktes

Mädchen. Stein 536 konnte ich nicht finden. Die

nächsten vier Grenzsteine sind die umgearbeiteten

älteren Steine. Ein ähnlicher ist bei Zorn

erwähnt.

Nach diesem stand der abgebildete Stein (Nr. 168) "im tiefen Walde, wo die

Gemarkungen Zellhausen, Babenhausen und Stockstadt

zusammenstoßen",

d.h. wo jetzt der Stein HB 539 steht. Die Steine (hier HB 532)

tragen

die Beschriftung: H.M. = Hanau-Münzenberg, G.H. =

Großherzogtum Hessen, G.F. = Großherzogtum

Frankfurt, F.P.

= Fürstprimas, ST = Stockstadt. Vor 1810 waren die

Steine nur mit

H.M. und C.M. beschriftet. Nach der Gründung des

Großherzogtums Frankfurt 1810 wurden keine neuen Steine

gesetzt,

sondern auf der HM-Seite ein G.H. und auf der anderen Seite

ein F.P. (und

ST) zugefügt (Information aus Lit. Zorn). Aus dem C

in C.M. konnte man kommod ein G

machen. Der Versuch, ein M in ein F umzuwandeln, musste

missglücken.

Die

nächsten vier Grenzsteine sind die umgearbeiteten

älteren Steine. Ein ähnlicher ist bei Zorn

erwähnt.

Nach diesem stand der abgebildete Stein (Nr. 168) "im tiefen Walde, wo die

Gemarkungen Zellhausen, Babenhausen und Stockstadt

zusammenstoßen",

d.h. wo jetzt der Stein HB 539 steht. Die Steine (hier HB 532)

tragen

die Beschriftung: H.M. = Hanau-Münzenberg, G.H. =

Großherzogtum Hessen, G.F. = Großherzogtum

Frankfurt, F.P.

= Fürstprimas, ST = Stockstadt. Vor 1810 waren die

Steine nur mit

H.M. und C.M. beschriftet. Nach der Gründung des

Großherzogtums Frankfurt 1810 wurden keine neuen Steine

gesetzt,

sondern auf der HM-Seite ein G.H. und auf der anderen Seite

ein F.P. (und

ST) zugefügt (Information aus Lit. Zorn). Aus dem C

in C.M. konnte man kommod ein G

machen. Der Versuch, ein M in ein F umzuwandeln, musste

missglücken. Einige Anmerkungen

zur Inschrift "H.M". Nach dem Aussterben der

Münzenberger

"im Mannesstamm" 1255 erhielten die Herren von Hanau 1/6 der Erbschaft,

darunter auch das Gebiet um Babenhausen (inklusive Dietzenbach und die

Koberstadt). 1429 wurde Reinhard II in den Grafenstand erhoben. Nach

seinem Tod erhielt sein Bruder Philipp I im Jahr 1456 das Amt

Babenhausen als eigene Grafschaft. Durch Heirat und Erbschaft

erwarb er die Herrschaft Lichtenberg im Elsass. Es gab nun

eine Grafschaft

Hanau-Lichtenberg und eine Grafschaft

Hanau-Münzenberg. Im 17.

Jahrhundert kam es zu einer Wiedervereinigung beider Grafschaften, dann

wieder zu einer Spaltung und zu einer erneuten Vereinigung. Als Johann

Reinhard III 1736 kinderlos starb, fiel Hanau-Lichtenberg an

Hessen-Darmstadt und Hanau Münzenberg an Hessen-Kassel. Um das

Amt

Babenhausen kam es fast zu einem kriegerischen Konflikt. Erst 1771

einigten sich beide Parteien: Babenhausen und einige Dörfer

kamen

zu Hessen-Kassel und Schaafheim nebst einigen Dörfern

(Dietzenbach) zu Hessen-Darmstadt. Die Grafschaft

Hanau

behielt aus verschiedenen Gründen zunächst eine

gewisse

Unabhängigkeit von Hessen-Kassel. Das Amt Babenhausen kam 1807

unter französische Verwaltung, wurde

1810 kurzfristig an das Großherzogtum Frankfurt

übergeben,

kam aber im gleichen Jahr zum Großherzogtum Hessen. Babenhausen

war formal nie ein Teil von

Hanau-Münzenberg. Möglicherweise wollten die

Kasseler Landgrafen bzw. die Hanauer Grafen nach 1736 ihre

Territorialansprüche auf Babenhausen demonstrierten, indem sie

das

Gebiet als hanau-münzenbergisch bezeichneten und die

Grenzsteine

auf diese Art markierten. Ich habe mir daraufhin den Partifikationsrezess

von 1771 (HStAD A6, 1258) angeschaut: Vertragsparteien

sind Hessen-Hanau-Münzenberg und

Hessen-Hanau-Lichtenberg. In 41

Paragrafen wurde die Teilung des Amtes Babenhausen besiegelt. Zur

Neubesteinung der Grenze s. unten.

Wir

gehen jetzt weiter nach Süden den Steinen am grenzbegleitenden

Weg

entlang. An dieser Strecke fehlt kein einziger Stein. Dann gehts bis zu

den Wiesen querwaldein. In der Nähe des Holzstegs

über einen

Graben kommt die nächste Überraschung: Ein sehr

schöner

Wappenstein mit Hessischem Löwen und bayrischem

blau-weißem Rautenwappen.

So etwas ist recht selten. Es soll Ende der 1950er Jahre von einem

Heimatvertriebenen ausgemalt worden sein. Auf der Seite steht NO 522.

(keine Jahreszahl). Der Stein ist ein Dreimärker,

hier

stoßen die Gemarkungen von Babenhausen, Harreshausen und

Stockstadt zusammen. Zorn hat ihn unter der Nummer 167

abgebildet. Wir

überqueren den Holzsteg und gehen einer Hecke entlang bis zum

Verbindungsweg von Harreshausen nach Stockstadt. Unterwegs fallen an

der Hecke noch zwei mit Pfählen bezeichnete Grenzpunkte auf,

die soweit ich das erkennen konnte, mit Granitsteinen markiert

sind.

Ein solcher - recht lädierter - Granitstein mit der Nummer 519

steht direkt am Weg, der neu

hergerichtet und asphaltiert wurde. Und: knapp 50 m weiter westlich

haben die

Arbeiter einen Wappenstein neu am

Wir

gehen jetzt weiter nach Süden den Steinen am grenzbegleitenden

Weg

entlang. An dieser Strecke fehlt kein einziger Stein. Dann gehts bis zu

den Wiesen querwaldein. In der Nähe des Holzstegs

über einen

Graben kommt die nächste Überraschung: Ein sehr

schöner

Wappenstein mit Hessischem Löwen und bayrischem

blau-weißem Rautenwappen.

So etwas ist recht selten. Es soll Ende der 1950er Jahre von einem

Heimatvertriebenen ausgemalt worden sein. Auf der Seite steht NO 522.

(keine Jahreszahl). Der Stein ist ein Dreimärker,

hier

stoßen die Gemarkungen von Babenhausen, Harreshausen und

Stockstadt zusammen. Zorn hat ihn unter der Nummer 167

abgebildet. Wir

überqueren den Holzsteg und gehen einer Hecke entlang bis zum

Verbindungsweg von Harreshausen nach Stockstadt. Unterwegs fallen an

der Hecke noch zwei mit Pfählen bezeichnete Grenzpunkte auf,

die soweit ich das erkennen konnte, mit Granitsteinen markiert

sind.

Ein solcher - recht lädierter - Granitstein mit der Nummer 519

steht direkt am Weg, der neu

hergerichtet und asphaltiert wurde. Und: knapp 50 m weiter westlich

haben die

Arbeiter einen Wappenstein neu am  Straßenrand

gesetzt. Er war zerbrochen, von Arbeitern des

Stockstädter

Bauhofs restauriert und wieder aufgestellt. Aus

Sicherheitsgründen wurde ein Pfahl daneben eingerammt. Auf der

Nordseite erkennt man den Hessischen

Löwen, auf der Südseite ein Wappen mit dem Mainzer Rad

und "FP". Auf den Schmalseiten sind "No 518" und "1811" zu

erkennen. Man kann nur hoffen, dass der schöne

Stein nicht

gestohlen wird. Die Grenze biegt dann nach Süden ab.

Stein HB 517

habe ich nicht gefunden, dafür aber Stein HB 516

am Rand des Grenzweges der über die Wiesen

führt. Man kann dem Grenzgraben bis

zur Gersprenz folgen. Dort steht der Granitstein mit der Nummer 513.

Zwei Steine auf der Wiese konnte ich nicht finden. Eine

Übersichtskarte mit den Standorten der Steine an der

nördlichen Gemarkungsgrenze ist -->hier

abrufbar. Die umgearbeiteten Steine sind hier mit einem rechteckigem

Symbol und den Suffix "S" gekennzeichnet.

Straßenrand

gesetzt. Er war zerbrochen, von Arbeitern des

Stockstädter

Bauhofs restauriert und wieder aufgestellt. Aus

Sicherheitsgründen wurde ein Pfahl daneben eingerammt. Auf der

Nordseite erkennt man den Hessischen

Löwen, auf der Südseite ein Wappen mit dem Mainzer Rad

und "FP". Auf den Schmalseiten sind "No 518" und "1811" zu

erkennen. Man kann nur hoffen, dass der schöne

Stein nicht

gestohlen wird. Die Grenze biegt dann nach Süden ab.

Stein HB 517

habe ich nicht gefunden, dafür aber Stein HB 516

am Rand des Grenzweges der über die Wiesen

führt. Man kann dem Grenzgraben bis

zur Gersprenz folgen. Dort steht der Granitstein mit der Nummer 513.

Zwei Steine auf der Wiese konnte ich nicht finden. Eine

Übersichtskarte mit den Standorten der Steine an der

nördlichen Gemarkungsgrenze ist -->hier

abrufbar. Die umgearbeiteten Steine sind hier mit einem rechteckigem

Symbol und den Suffix "S" gekennzeichnet.

Um

auf die

Südseite der Gersprenz zu gelangen, geht man nach Osten bis

zur Gersprenzbrücke und folgt dann dem Weg

gesprenzaufwärts bis zu den

romantischen Ruinen der ehemaligen Papiermühle. Dort

steht der Stein HB 512 dicht am Gersprenzufer.

Der Stein

511

direkt am Grenzweg ist in einem schlechten Zustand.

Er ist mit GH, BH und GF, FP, ST beschriftet. Die

Abkürzungen

sind selbsterklärend. Es ist nicht zu erkennen, ob ein "CM" in

ein

"GF" umgearbeitet wurde. An der Seite ist "No - 32 -511" zu lesen.

Konsequenterweise trägt der nächste Stein die

Seiteninschrift

"No - 31 - 510". Auf der Westseite liest man GH und BHM, wobei das H

und das M zusammengefügt sind (= Babenhäuser Mark).

Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass hier ein HM durch

ein GH

ersetzt wurde. Wegen des BHM konnte kein GH unter das HM gesetzt

werden, wie auf den umgearbeiteten Steine nördlich der

Gersprenz.

Zur Erinnerung: Die Babenhäuser Mark gehörte zu

Hessen-Hanau-Münzenberg. Stein HB

509 ist wiederum ein 1811 gesetzter Wappenstein (mit Mainzer Rad) in

schlechtem Zustand.

Ihm folgt ein Granitstein mit der Nummer 507. Wir überqueren

nun

die Bahnlinie Darmstadt - Aschaffenburg. Der nächste

Stein ist wiederum einer von der umgearbeiteten Sorte. Auf der

Seite ist zu lesen:

"No - 28 - 505"

Die

Zählung verlauft demnach kongruent. Dazu mehr weiter

unten. Stein HB 504 ist ein Granitstein. Stein HB 503 von

der umgearbeiteten Sorte steht deutlich sichtbar an der

Abzweigung eines Weges.

Um

auf die

Südseite der Gersprenz zu gelangen, geht man nach Osten bis

zur Gersprenzbrücke und folgt dann dem Weg

gesprenzaufwärts bis zu den

romantischen Ruinen der ehemaligen Papiermühle. Dort

steht der Stein HB 512 dicht am Gersprenzufer.

Der Stein

511

direkt am Grenzweg ist in einem schlechten Zustand.

Er ist mit GH, BH und GF, FP, ST beschriftet. Die

Abkürzungen

sind selbsterklärend. Es ist nicht zu erkennen, ob ein "CM" in

ein

"GF" umgearbeitet wurde. An der Seite ist "No - 32 -511" zu lesen.

Konsequenterweise trägt der nächste Stein die

Seiteninschrift

"No - 31 - 510". Auf der Westseite liest man GH und BHM, wobei das H

und das M zusammengefügt sind (= Babenhäuser Mark).

Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass hier ein HM durch

ein GH

ersetzt wurde. Wegen des BHM konnte kein GH unter das HM gesetzt

werden, wie auf den umgearbeiteten Steine nördlich der

Gersprenz.

Zur Erinnerung: Die Babenhäuser Mark gehörte zu

Hessen-Hanau-Münzenberg. Stein HB

509 ist wiederum ein 1811 gesetzter Wappenstein (mit Mainzer Rad) in

schlechtem Zustand.

Ihm folgt ein Granitstein mit der Nummer 507. Wir überqueren

nun

die Bahnlinie Darmstadt - Aschaffenburg. Der nächste

Stein ist wiederum einer von der umgearbeiteten Sorte. Auf der

Seite ist zu lesen:

"No - 28 - 505"

Die

Zählung verlauft demnach kongruent. Dazu mehr weiter

unten. Stein HB 504 ist ein Granitstein. Stein HB 503 von

der umgearbeiteten Sorte steht deutlich sichtbar an der

Abzweigung eines Weges.  Die

Grenze verläuft jetzt etwas östlich des Begleitwegs

auf der

gut sichtbaren Bachgauer

Landwehr. Der umgearbeitete Stein HB 501 birgt

keine Überraschung, wohl aber Stein HB 500. Es handelt sich um

einen schönen Wappenstein aus dem Jahr 1811 mit dem Hessischen

Löwen und dem Mainzer Rad. Die Seiteninschrift lautet: "No -

500 -

24 1/2". Ups, hier ist etwas mit der Zählung

durcheinandergeraten.

Der nächste (umgearbeitete) Stein trägt die

Seiteninschrift

"No - 24 - 499". Eine

Die

Grenze verläuft jetzt etwas östlich des Begleitwegs

auf der

gut sichtbaren Bachgauer

Landwehr. Der umgearbeitete Stein HB 501 birgt

keine Überraschung, wohl aber Stein HB 500. Es handelt sich um

einen schönen Wappenstein aus dem Jahr 1811 mit dem Hessischen

Löwen und dem Mainzer Rad. Die Seiteninschrift lautet: "No -

500 -

24 1/2". Ups, hier ist etwas mit der Zählung

durcheinandergeraten.

Der nächste (umgearbeitete) Stein trägt die

Seiteninschrift

"No - 24 - 499". Eine  weitere

Überraschung

war der Stein HB

498. Es

handelt sich um eine moderne Replik des Steins HB 500, nur

dass auf der Seite

folgendes eingemeißelt ist: "No - Die Replik wurde nach

Auskunft von Herrn Schroth am 6.10.1995 mit großem Trara neu

gesetzt, als Ersatz für einen zerbrochenen Stein an dieser

Stelle.

weitere

Überraschung

war der Stein HB

498. Es

handelt sich um eine moderne Replik des Steins HB 500, nur

dass auf der Seite

folgendes eingemeißelt ist: "No - Die Replik wurde nach

Auskunft von Herrn Schroth am 6.10.1995 mit großem Trara neu

gesetzt, als Ersatz für einen zerbrochenen Stein an dieser

Stelle.  Der

weitere Grenzverlauf vom Stein HB 498 über

die

B26 hinaus zum Stein HB 480, wo die Stockstädter,

Harreshausener und Großostheimer Gemarkungen

zusammenstoßen ist unspektakulär mit seinen 16

unscheinbaren,

unbeschrifteten Steinen verschiedenen Formats (Ausnahmen: HB 485 aus

Basalt ist mit "G" beschiftet und HB 482 ist ein

bezifferter Granitstein). Spektakulär dagegen ist der

Erhaltungszustand

der

Bachgauer Landwehr. Auf dem Bild links erkennt man den Stein HB 496 auf

dem Landwehrweg, der von zwei tiefen Gräben flankiert wird.

Ein

einmaliges Bodendenkmal! Sehr frustrierend war für mich, dass

die

Landwehr auf ca. 200 Metern von bayrischer Seite aus als Rückeweg

missbraucht

wurde. Die schweren Maschinen beschädigten das Profil dieses

historischen Landschaftselementes ganz erheblich. Ich wendete mich an

die Denkmalschutzbehörden von Bayern und Hessen mit der

Aufforderung, dass der Verursacher dieser Schäden veranlasst

werden soll, das Profil der Landwehr wieder herzustellen. Meine

Intervention war Anlass für das Bayerische Landesamt

für Denkmalpflege die Bachgauer Landwehr in die

Denkmalliste einzutragen. Somit

können künftige Beschädigungen

strafrechtlich verfolgt werden.

Der

weitere Grenzverlauf vom Stein HB 498 über

die

B26 hinaus zum Stein HB 480, wo die Stockstädter,

Harreshausener und Großostheimer Gemarkungen

zusammenstoßen ist unspektakulär mit seinen 16

unscheinbaren,

unbeschrifteten Steinen verschiedenen Formats (Ausnahmen: HB 485 aus

Basalt ist mit "G" beschiftet und HB 482 ist ein

bezifferter Granitstein). Spektakulär dagegen ist der

Erhaltungszustand

der

Bachgauer Landwehr. Auf dem Bild links erkennt man den Stein HB 496 auf

dem Landwehrweg, der von zwei tiefen Gräben flankiert wird.

Ein

einmaliges Bodendenkmal! Sehr frustrierend war für mich, dass

die

Landwehr auf ca. 200 Metern von bayrischer Seite aus als Rückeweg

missbraucht

wurde. Die schweren Maschinen beschädigten das Profil dieses

historischen Landschaftselementes ganz erheblich. Ich wendete mich an

die Denkmalschutzbehörden von Bayern und Hessen mit der

Aufforderung, dass der Verursacher dieser Schäden veranlasst

werden soll, das Profil der Landwehr wieder herzustellen. Meine

Intervention war Anlass für das Bayerische Landesamt

für Denkmalpflege die Bachgauer Landwehr in die

Denkmalliste einzutragen. Somit

können künftige Beschädigungen

strafrechtlich verfolgt werden. Eine Übersichtskarte mit den Standorten der Steine an der südwestlichen Gemarkungsgrenze von Stockstadt ist -->hier abrufbar.

Teil 3: Die Grenze Harreshausen/Schaafheim - Großostheim

Die

seht gut

erhaltene Bachgauer Landwehr macht bei Stein HB 480 einen deutlichen

Knick nach Südwesten. Sie bildet hier die Gemarkungsgrenze von

Harreshausen und Großostheim bzw.

Hessen-Hanau-Münzenberg und Kurmainz bzw.

Großherzogtum Hessen und Großherzogtum Frankfurt.

Wir kommen gleich an den Stein HB 479.

Seine Ostseite ist mit

GF / FP / Ortszeichen von Ostheim beschriftet, die

Westseite mit GH / BHM. Wie oben bereits erwähnt, wurde 1811

das CM für Kurmainz in ein GF für

Großherzogtum

Frankfurt geändert. an diesem Stein sieht man ein

besonders

schön misslungenes CF. Auf der Westseite wurde das HM

für

Hanau Münzenberg etwas geschickter in ein GH für

Großherzogtum Hessen umgewandelt. Hier konnte wegen

des BHM

(Babenhäuser Mark) kein GH unter das HM gesetzt

werden. Auf der südlichen Schmalseite sind die

fortlaufende Nummer 479 und eine 8 zu erkennen. Wir passieren jetzt 4

Steine der umgearbeiten Sorte (HB 478 - HB 475), die alle ebenfalls mit

einer zusätzlichen Nummer (8 - 4) versehen sind. Sie stehen

auf

der Dammkrone der Landwehr. Der nächste Stein, HB

474, ist

ein Wappenstein mit Hessischem

Löwen und Mainzer Rad

aus dem Jahr 1811. Die Schmalseite

ist mit No / 474 / 3 ½ beschriftet. Er wurde an

den

westlichen Seitenwall gesetzt. Über die Gründe kann

man spekulieren (korrekter Grenzverlauf?). Es folgen die umgearbeiteten

Steine HB Steine HB 473 (3), HB 472 (2) und HB 471 (1). Und

dann kommt der Dreimärker HB 470, an dem die

Harreshausener,

die Schaafheimer und die Großostheimer Gemarkungen

zusammenstoßen.

Die

seht gut

erhaltene Bachgauer Landwehr macht bei Stein HB 480 einen deutlichen

Knick nach Südwesten. Sie bildet hier die Gemarkungsgrenze von

Harreshausen und Großostheim bzw.

Hessen-Hanau-Münzenberg und Kurmainz bzw.

Großherzogtum Hessen und Großherzogtum Frankfurt.

Wir kommen gleich an den Stein HB 479.

Seine Ostseite ist mit

GF / FP / Ortszeichen von Ostheim beschriftet, die

Westseite mit GH / BHM. Wie oben bereits erwähnt, wurde 1811

das CM für Kurmainz in ein GF für

Großherzogtum

Frankfurt geändert. an diesem Stein sieht man ein

besonders

schön misslungenes CF. Auf der Westseite wurde das HM

für

Hanau Münzenberg etwas geschickter in ein GH für

Großherzogtum Hessen umgewandelt. Hier konnte wegen

des BHM

(Babenhäuser Mark) kein GH unter das HM gesetzt

werden. Auf der südlichen Schmalseite sind die

fortlaufende Nummer 479 und eine 8 zu erkennen. Wir passieren jetzt 4

Steine der umgearbeiten Sorte (HB 478 - HB 475), die alle ebenfalls mit

einer zusätzlichen Nummer (8 - 4) versehen sind. Sie stehen

auf

der Dammkrone der Landwehr. Der nächste Stein, HB

474, ist

ein Wappenstein mit Hessischem

Löwen und Mainzer Rad

aus dem Jahr 1811. Die Schmalseite

ist mit No / 474 / 3 ½ beschriftet. Er wurde an

den

westlichen Seitenwall gesetzt. Über die Gründe kann

man spekulieren (korrekter Grenzverlauf?). Es folgen die umgearbeiteten

Steine HB Steine HB 473 (3), HB 472 (2) und HB 471 (1). Und

dann kommt der Dreimärker HB 470, an dem die

Harreshausener,

die Schaafheimer und die Großostheimer Gemarkungen

zusammenstoßen. HB 470 ist der Stein "0" der zweiten Nummerierungsfolge, die sich von hier bis zur Gersprenz hinzieht. Es ist schwierig, hier ein System zu definieren, z.B. welche Nummerierung ist die ältere? Hat sich der Steinmetz bei den "½" Steinen vertan?

In § 41 des oben erwähnten Partifikationsrezesses wurde festgelegt: Bei der ersten guten Witterung soll jeder Amtsanteil gegeneinander ordentlich abgegrenzt und auf gemeinschaftliche Kosten mit tüchtigen Hoheitssteinen versehen .. werden. Diese Steine sollen hier nicht behandelt werden, doch steht der Dreimärker HB 470 an der heutigen Hessisch-Bayrischen Grenze, dort wo 1771 Hessen-Hanau-Münzenberg (= Babenhausen), Hessen-Hanau-Lichtenberg (= Schaafheim) und Kurmainz (= Großostheim) aneinanderstießen ( -->Standort), wobei Hessen-Hanau-Münzenberg = Grafschaft Hanau, bzw. Landgrafschaft Hessen-Kassel und Hessen-Hanau-Lichtenberg = Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Der Dreimärker hätte eigentlich mit HD - HM - CM beschriftet sein müssen, wenn er 1771 aufgestellt worden wäre. Auf der Schaafheimer Seite ist er mit HD / Schaafheimer Ortszeichen / No / 470 beschriftet. Das passt. Auf der Babenhäuser Seite lesen wir GH / BHM, wobei sich durch das G ein Querstrich zieht. Das H sieht eigentlich unbearbeitet aus. Auf der Großostheimer Seite ist das übliche GF / FP und das Ortszeichen eingemeißelt.

Die nächsten beiden Steine auf dem Damm der Landwehr habe ich nicht gefunden, wohl aber den Stein HB 499 aus Granit (25 x 25 cm Grundfläche) und eingeschlagener Nummer. Am nächsten Granitstein HB 465 verlässt die Landesgrenze die Bachgauer Landwehrs. Sie kürzt einen Zwickel ab, auf dem die Landwehr komplett auf Hessischem Territorium verläuft. Mit etwas Glück findet man die Steine HB 464, HB 466 und HB 462 (Granit) im unwegsamen Waldgelände. Durch dichtes Unterholz kletternd erreicht man bei Stein HB 460 (Granit) wieder die Bachgauer Landwehr. Um dahin zu gelangen, kann man natürlich auch der Landwehr bzw. dem Begleitweg folgen. Wenige Meter hinter HB 460 macht die Landwehr einen Knick nach Süden. Ich hatte den Eindruck, dass der Weg auf dem östlichen Teil der Landwehr erbaut worden ist. Bis zum Industriegebiet Ringheim bzw. bis zur Friedensglocke (Spessartprojekt, Tafel 5) konnte ich nur noch einen Granitstein HB 451 finden. Der Verlauf der Landwehr bis zum Radheimer Wachturm ist im Gelände nicht mehr deutlich zu erkennen. -->Hier ist eine Karte dieses Grenzabschnitts mit den Lageangaben der Grenzsteine aufzurufen.

Anmerkungen:

- Es ist nicht allgemein bekannt, dass die nationalsozialistische Führung die historischen Grenzmarkierungen beseitigen ließen. In einem von Herrn Schroth zur Verfügung gestellten Artikel von Ewald Lang vom Geschichtsverein Bachgau Großostheim, Jahresausgabe 1986 "Die Landwehr im Bachgau" ist zu lesen: .. Ein Teil der Grenzsteine fiel ...der symbolischen Beseitigung der Grenzen im sogenannte "Großdeutschen Reich" zum Opfer. Nach Augenzeugenberichten marschierten einige übereifrige Parteimitglieder mit Vorschlaghämmern und Äxten ausgerüstet zur Landwehr ...

- Im genannten Artikel wird berichtet, dass 1774 ein langwieriger Grenzstreit zwischen Hessen-Hanau-Münzenberg (= Hessen-Kassel) und Kurmainz beigelegt und die Grenze neu besteint wurde. Aus dieser Zeit stammen die Steine, die mit HM und CM beschriftet waren und die dann 1811 wie oben beschrieben umgearbeitet wurden.

- 1778 erfolgte auch eine Einigung zwischen Hessen-Hanau-Lichtenberg (= Hessen-Darmstadt), so dass auch die Grenze zwischen Großostheim und Schaafheim mit Grenzsteinen versehen wurde. Einen solchen Stein habe ich an dieser Grenze nördlich von Ringheim nicht gefunden. Im Tordurchgang des Schaafheimer Rathauses steht jedoch der Stein HB 456 (von 1811) auf einem historischen Brunnen-Querbalken an der Seitenwand. Auf der einen Seite: Mainzer Rad / GF / FP , zwischen F und P das Ortszeichen von Großostheim (O mit einem innenstehenden S) Auf der anderen Seite: Hessischer Löwe / HD / Ortszeichen von Schaafheim (S mit einer Wolfsangelrune).

- Sehr ärgerlich ist die Tatsache, dass im Hof einer Schaafheimer Gastwirtschaft der Stein HB 469 zu finden ist. Dieser Stein stand 1986 noch auf dem Originalstandplatz. Wie er wohl in den Hof gekommen ist? Das geht aus einer Meldung von Frau Hella Pfannkuch an die Untere Denkmalschutzbehörde hervor. Auch der Stein HB 468 (stark beschädigt) war noch an Ort und Stelle vorhanden. Auch weiter südlich sind historische Grenzsteine verschwunden.

- 1983 wurden für die Großostheimer - Schaafheimer Grenze 20 Granitsteine bestellt, um die Grenze neu zu markieren. Ich habe nur 7 davon finden können. Eine magere Ausbeute, die wahrscheinlich der dichten Vegetation im Juni 2020 geschuldet ist.

- Bei

einem Spaziergang an der südlichen Grenze zwischen Schaafheim

und

Großostheim fand ich in den Nähe des Buchenkopfs den

Grenzstein HB 376 mit der Inschrift GH / KB (= Königreich

Bayern).

Teil 4: Die Suche nach dem Stein Nr. 1

Die Steine an der Hessisch-Bayrischen Grenze sind durchgehend nummeriert. Die Zählung beginnt mit Stein 624 an der Gersprenzmündung. Der südlichste Stein auf meinen Spaziergängen trug die Nummer 376. Für mich stellte nun sich die Frage, wie es mit der Nummerierung weitergeht. Ich wollte dann die Suche nach Stein Nr. 1 systematisch angehen und

postulierte,

dass die Zählung am Berührungspunkt von Hessen,

Bayern und

Baden-Württemberg beginnt. Dieser Ort befindet sich in der

Nähe von Hesselbach im südlichen Odenwald (-->Standort).

Von dort aus kann man in 20 Minuten zum Dreiländereck laufen.

Dies machten wir und fanden oben einen schönen

Dreimärker,

ca. 130 cm hoch und mit GB, KB und GH beschriftet. Auf der GB-Seite las

man noch "171" und auf der GH-Seite "NI - 134 - 1837". Sollte das "NI"

als Nummer 1 gelesen werden? Aber wieso 134? Die Auflösung

kam,

als wir der Grenze Richtung Norden folgten und auf eine dichte Reihe

von sehr schönen Grenzsteinen stießen, die aber hier

nicht

beschrieben werden sollen. Der erste aus 1780 trug keine Nummer, wohl

aber die nächsten: 117, 116, 115, usw. Der

Dreimärker

entsprach der Nummer 119. Das war also Fehlanzeige. Der Stein Nummer 1

muss demnach weiter nördlich stehen.

postulierte,

dass die Zählung am Berührungspunkt von Hessen,

Bayern und

Baden-Württemberg beginnt. Dieser Ort befindet sich in der

Nähe von Hesselbach im südlichen Odenwald (-->Standort).

Von dort aus kann man in 20 Minuten zum Dreiländereck laufen.

Dies machten wir und fanden oben einen schönen

Dreimärker,

ca. 130 cm hoch und mit GB, KB und GH beschriftet. Auf der GB-Seite las

man noch "171" und auf der GH-Seite "NI - 134 - 1837". Sollte das "NI"

als Nummer 1 gelesen werden? Aber wieso 134? Die Auflösung

kam,

als wir der Grenze Richtung Norden folgten und auf eine dichte Reihe

von sehr schönen Grenzsteinen stießen, die aber hier

nicht

beschrieben werden sollen. Der erste aus 1780 trug keine Nummer, wohl

aber die nächsten: 117, 116, 115, usw. Der

Dreimärker

entsprach der Nummer 119. Das war also Fehlanzeige. Der Stein Nummer 1

muss demnach weiter nördlich stehen.  Eine

Internet-Recherche brachte die Lösung: Auf der Website des

leider verstorbenen Herrn Gutberlett www.grenzsteine.de

sind auch die Steine dieses Grenzabschnitts

abgebildet. Daraus ging hervor, dass der Stein mit der Nummer 1 im

Bereich Eutergrund / Würzberg steht. Um zum Eutergrund zu

gelangen,

muss man in Bullau der öffentlichen Straße folgen,

bis es an

der Eutermühe nicht mehr weitergeht. Vorher, an der

Brücke

über den Euterbach, entdeckten wir Richtung Südwesten

einen

Grenzstein, der sich als der Gesuchte mit der Nummer 1 erwies (-->Standort).

Die Beschriftung: Hessenseite:

W (Würzberg) I / GH (Großherzogtum Hessen), BU

(Bullau) Hessenlöwe / Bayernseite:

KB (Königreich Bayern), BR (Breitenbuch?), Wappen mit

gekreuzten Schwertern und eine Krone darüber. Nummernseite:

W- I /Vierte Seite: "1839". Wenn man dann den Weg an der

Eutermühle vorbei nach Norden geht kommt man bald an den Stein

mit

der Nummer 4.

Eine

Internet-Recherche brachte die Lösung: Auf der Website des

leider verstorbenen Herrn Gutberlett www.grenzsteine.de

sind auch die Steine dieses Grenzabschnitts

abgebildet. Daraus ging hervor, dass der Stein mit der Nummer 1 im

Bereich Eutergrund / Würzberg steht. Um zum Eutergrund zu

gelangen,

muss man in Bullau der öffentlichen Straße folgen,

bis es an

der Eutermühe nicht mehr weitergeht. Vorher, an der

Brücke

über den Euterbach, entdeckten wir Richtung Südwesten

einen

Grenzstein, der sich als der Gesuchte mit der Nummer 1 erwies (-->Standort).

Die Beschriftung: Hessenseite:

W (Würzberg) I / GH (Großherzogtum Hessen), BU

(Bullau) Hessenlöwe / Bayernseite:

KB (Königreich Bayern), BR (Breitenbuch?), Wappen mit

gekreuzten Schwertern und eine Krone darüber. Nummernseite:

W- I /Vierte Seite: "1839". Wenn man dann den Weg an der

Eutermühle vorbei nach Norden geht kommt man bald an den Stein

mit

der Nummer 4.Offen bleibt die Frage, wieso die Zählung im recht abgelegenen Eutergrund beginnt und nicht am Dreiländereck. Ist diese Zählung wirklich durchgehend oder gibt es einen weiteren Sten Nr. 1 weiter nördlich? Und: geht die Zählung nordöstlich des Mains Richtung Spessart weiter? Es bleibt spannend. Anmerkung: Wie die Suche ausgegangen ist, kann man weiter unten erfahren.

Anmerkung August 2020

Im Internet wurde ein Stein mit den Inschriften HD / KB / II(?) 444 angeboten. Ich wurde gefragt, wo dieser Stein gestanden haben könnte. Es ist offensichtlich, dass der Stein von der oben beschriebenen Grenzlinie stammt, zumal südlich von Schaafheim Steine ähnlichen Aussehens zu finden sind (z.B. Stein Nr. 376). Der Stein mit der niedrigsten Nummer, den ich an der Landwehrgrenze nördlich von Schaafheim gefunden habe, ist ein moderner Granitstein mit der Inschrift 451. Wenn man von diesem Stein der Grenze auf einer ALKIS-Karte (Hessenviewer) sieben Grenzpunkte nach Süden folgt, kommt man zu dem ursprünglichen Standort von Stein 444: UTM 32 U 501969, 5531188. Die entsprechende Karte kann man -->hier aufrufen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass dieser Stein erst kürzlich entwendet wurde; die Steine an diesem Weg nahe der Bebauung dürften schon vor geraumer Zeit "gesichert" worden sein. Das steht im Gegensatz zu dem oben erwähnten Stein HB 489, der eindeutig in den letzten 20 Jahren gestohlen wurde.

Anmerkung Juni 2021

Für uns wichtiger ist der zweite, kleinere Stein. Wir kennen den Typ vom nördlichen Teil der Hessisch - Bayerischen Grenze. Der Stein trägt in einem Wappenschild das Mainzer Rad, links daneben ein "GF" (untereinander) wie Großherzogtum Frankfurt und rechts auf gleicher Höhe wie das linke "F" ein "P". Offensichtlich hat der Platz obendrüber nicht mehr für ein "F" gereicht (Fürst Primas). Vielleicht sollte man das "FP" von rechts nach links lesen. Mittig unter dem Wappenschild ist ein "M" zu erkennen. Das steht sicherlich für das benachbarte Mömlingen. Es handelt sich ebenfalls um eine Replik; die Rückseite ist nicht ausgeformt. Das Original befindet sich ebenfalls auf der Breuburg.

Ich habe nachgeschaut. Die Antwort auf die Frage nach Stein 1 ist so einfach, dass man eigentlich schon früher hätte draufkommen müssen. Die Grenze des Großherzogtums Frankfurt westlich des Mains verlief von Stockstadt im Norden bis nach Obernburg im Süden. Und die Grenze des Großherzogtums im Süden entsprach der (heutigen) westlichen und südlichen Gemarkungsgrenze von Obernburg. --> Hier ist eine Karte des Großherzogtums Frankfurt aufzurufen. Der Stein No 1 müsste dann an der Grenze von Obernburg und Wörth direkt am Main stehen! .....

So endete die Geschichte nach dem Stein No 1 an der Hessisch-Bayrischen Grenze. Letzters ist nicht ganz korrekt, denn die Steinnummerierung erfolgte 1810 nach der Gründung des Greoßherzogtums Frankfurt. Der Fürstprimas Dalberg hatte offensichtlich nichts Besseres zu tun, als gleich nach der Etablierung seiner Herrschaft seine Grenze ordentlich zu besteinen. Sein Reich hielt sich nur drei Jahre bis dann die Bayern im Wiener Kongress mit starkem Druck gelang, das Frankenland um Aschafffenburg (und Miltenberg) unter ihre Kontrolle zu bringen.

Anmerkung Juli 2021: Clara Hartmann machte mich auf einen Stein an dieser Grenze bei Hainstadt aufmerksam. Er ist flachgewölbt, besteht aus rotem Sandstein und trägt die Inschrift "GH", "1863" sowie "KB" (-->Standort). Das Besondere an dem Stein liegt in der Tatsache, dass er mit 1863 relativ spät gesetzt wurde und trotzdem die alte Nummerierung aus der Zeit des Großherzogtums Frankfurt aufweist. Unterhalb von "KB" befindet sich eine weitere Inschrift, die aber auf dem Foto nicht zu erkennen ist. (Foto: Clara Hartmann). Ich habe nachgeschaut: Die Inschrift unter dem KB lautet LG oder LC. Im Lapidarium in Mömlingen steht ein ähnlicher Stein ohne LG/LO mit der Nummer 190. Dort steht auch ein "Dalberg-Stein", vermutlich mit der Nummer 220 (es ist nur "..20" zu erkennen).

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap CC-BY-SA