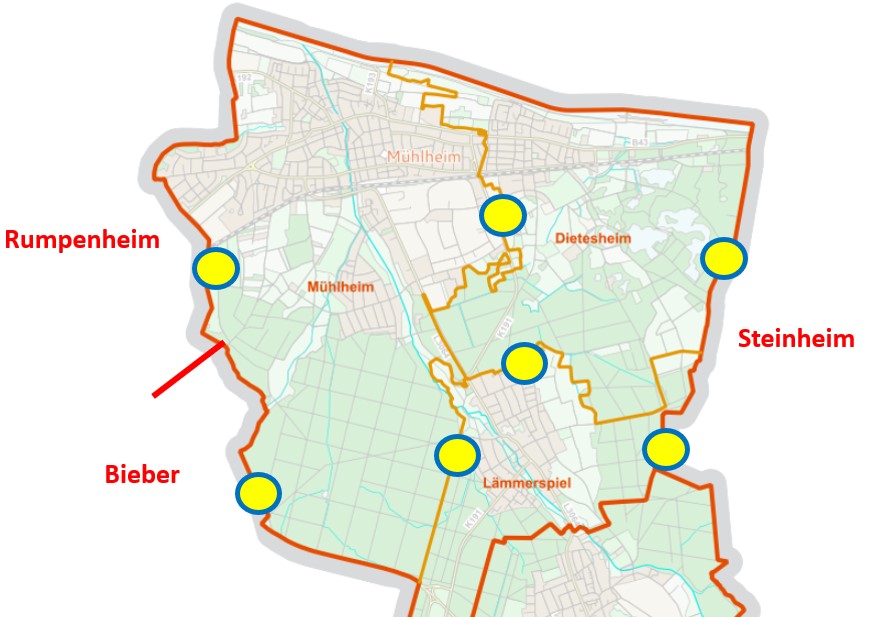

Gemarkungsgrenzen von Mühlheim

Wir

beschäftigen uns in diesem Kapitel mit den Grenzen der Stadt

Mühlheim. Sie besteht aus den Gemarkungen Mühlheim,

Dietesheim und Lämmerspiel. Dietesheim

wurde 1939 und

Lämmerspiel 1977 nach Mühlheim eingemeindet. Diese

Gemarkungen bilden eine Ausstülpung des Kreises Offenbach nach

Norden, die durch die "Auskreisung" von Steinheim zu Hanau in den

Main-Kinzig-Kreis 1974 entstand. Die drei

Ort gehörten bis

1803 zu Kurmainz, danach zur Landgrafschaft Hessen-Darmstadt bzw. zum

Großherzogtum Hessen. 1819 wurde die Biebermark unter den

Markgemeinden aufgeteilt. Die Gemarkungsgrenzen wurden mit dieser

Aufteilung definiert. Der Markwald wurde somit zum Gemeindewald.

Wir

beschäftigen uns in diesem Kapitel mit den Grenzen der Stadt

Mühlheim. Sie besteht aus den Gemarkungen Mühlheim,

Dietesheim und Lämmerspiel. Dietesheim

wurde 1939 und

Lämmerspiel 1977 nach Mühlheim eingemeindet. Diese

Gemarkungen bilden eine Ausstülpung des Kreises Offenbach nach

Norden, die durch die "Auskreisung" von Steinheim zu Hanau in den

Main-Kinzig-Kreis 1974 entstand. Die drei

Ort gehörten bis

1803 zu Kurmainz, danach zur Landgrafschaft Hessen-Darmstadt bzw. zum

Großherzogtum Hessen. 1819 wurde die Biebermark unter den

Markgemeinden aufgeteilt. Die Gemarkungsgrenzen wurden mit dieser

Aufteilung definiert. Der Markwald wurde somit zum Gemeindewald.  Es gibt mit der nachbarlichen Gemarkung

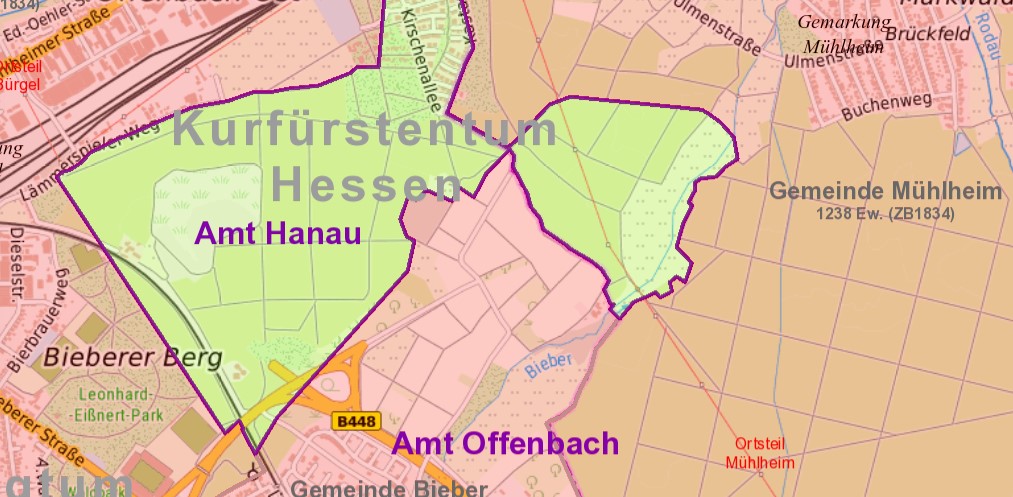

Rumpenheim eine historische Besonderheit: Die

Gemarkung Rumpenheim mit dem Schloss gehörte nicht zu Kurmainz

und zur

Landgrafschaft Hessen-Darmstadt bzw. zum Großherzogtum

Hessen,

sondern zur Grafschaft Hanau-Münzenberg und dann zu

Hessen-Kassel bzw. Kurhessen. Erst 1866

kam es durch ein Gebietsaustausch

mit den siegreichen Preußen zum Großherzogtum. Die

Grenze

von Mühlheim war vor 1866 demnach eine Territorialgrenze. Und

es

gibt noch eine Besonderheit: die sog. Rumpenheimer Wiese war eine Art

Exklave im Gemarkungsgebiet von Mühlheim.

Es gibt mit der nachbarlichen Gemarkung

Rumpenheim eine historische Besonderheit: Die

Gemarkung Rumpenheim mit dem Schloss gehörte nicht zu Kurmainz

und zur

Landgrafschaft Hessen-Darmstadt bzw. zum Großherzogtum

Hessen,

sondern zur Grafschaft Hanau-Münzenberg und dann zu

Hessen-Kassel bzw. Kurhessen. Erst 1866

kam es durch ein Gebietsaustausch

mit den siegreichen Preußen zum Großherzogtum. Die

Grenze

von Mühlheim war vor 1866 demnach eine Territorialgrenze. Und

es

gibt noch eine Besonderheit: die sog. Rumpenheimer Wiese war eine Art

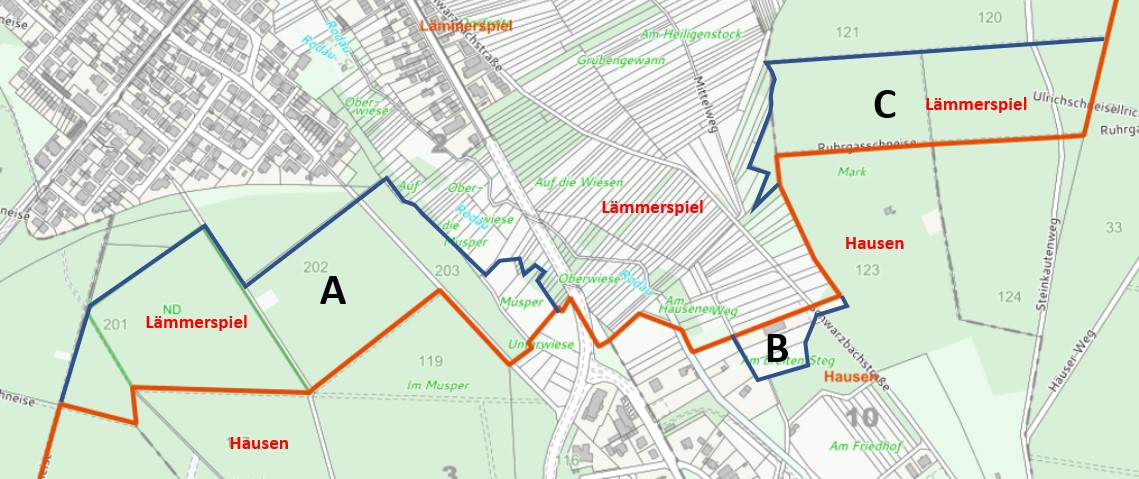

Exklave im Gemarkungsgebiet von Mühlheim.Die Gemarkungsgrenze von Lämmerspiel und Hausen

5/22

Auch

hier gab es in der Vergangenheit einige Grenzverschiebungen in Summe

zugunsten von Lämmerspiel. Die alten Grenzen können

eindeutig

auf den Grundstückskarten identifiziert werden. Die alte

Grenze im

Gebiet A folgen im westlichen Bereich den geraden Waldschneisen. Im

östlichen Bereich verläuft die Grenze am

völlig

zugewachsenen Waldrand entlang und dann bis zur Kreisstraße

über Wiesen. Dort konnte ich keine Steine finden, ebenso im

Bereich B, wo die Grenze zugunsten Hausens begradigt wurde. Zwischen

den Bereichen B und C ist der Grenzgraben von einem Begleitpfad gut zu

sehen. Die alte Grenze verläuft dann etwas erratisch der

früheren Waldgrenze entlang. Der gezackte Verlauf ist am

Grenzgraben deutlich zu erkennen. An einer 90 Grad Biegung findet man

den ersten historischen Stein. Wegen des starken Bewuchses musste ich

meine Expedition unterbrechen und auf 2023 verschieben. Luise Hubel hat

um 2005 dort weitere Grenzsteine finden können. Ich werde

berichten.

Auch

hier gab es in der Vergangenheit einige Grenzverschiebungen in Summe

zugunsten von Lämmerspiel. Die alten Grenzen können

eindeutig

auf den Grundstückskarten identifiziert werden. Die alte

Grenze im

Gebiet A folgen im westlichen Bereich den geraden Waldschneisen. Im

östlichen Bereich verläuft die Grenze am

völlig

zugewachsenen Waldrand entlang und dann bis zur Kreisstraße

über Wiesen. Dort konnte ich keine Steine finden, ebenso im

Bereich B, wo die Grenze zugunsten Hausens begradigt wurde. Zwischen

den Bereichen B und C ist der Grenzgraben von einem Begleitpfad gut zu

sehen. Die alte Grenze verläuft dann etwas erratisch der

früheren Waldgrenze entlang. Der gezackte Verlauf ist am

Grenzgraben deutlich zu erkennen. An einer 90 Grad Biegung findet man

den ersten historischen Stein. Wegen des starken Bewuchses musste ich

meine Expedition unterbrechen und auf 2023 verschieben. Luise Hubel hat

um 2005 dort weitere Grenzsteine finden können. Ich werde

berichten.Nachtrag 4/2023: Der o.g. Stein LSHA 40 am Rande des Bereich C stand am Besuchstermin unzugänglich in einem Feuchtgebiet. Man konnte aber dann den Grenzgraben mit typischen Eichenbewuchs weiter nach Norden folgen. Bis zur ehemaligen Nordgrenze der Hausener Gemarkung konnten vier unscheinbare Steine gefunden werden. Sie besitzen eine Grundfläche von 15 x 15 cm und sind auf der Westseite mit einem "G" (Gemarkung?) gekennzeichnet. Mindestens ein Stein besteht aus Beton: LSHA 45. Neben diesem steht in ca. 2 m Entfernung ein moderner Grenzstein.

Folgt man dem Grenzgraben weiter nach Norden passiert man zwei weitere Steine. Diese markierten wohl die Grenze zwischen Wald- und Feldflur. Frau Luise Hubel überließ mir eine Skizze des Gebietes, die für das Auffinden der Steine recht hilfreich war.

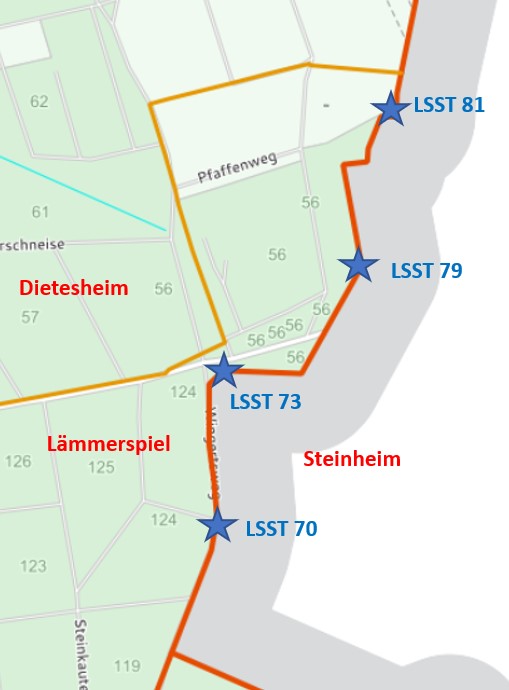

Die Gemarkungsgrenze von Lämmerspiel und Steinheim

4/23

Diese Grenze ist für einen Grenzsteinfreund nicht sehr ergiebig. Von LSST 70, dem südlichsten Stein, ist nur der Kopf zu sehen, der kaum aus dem Wegesboden herausragt. LSST 73, in der Nähe der Straße Lämmerspiel-Steinheim ist ein unscheinbarer 15 x 15 cm Stein, der leicht zu übersehen ist. Jetzt wird es interessanter: Der Grenzgraben wird tiefer und quert die genannte Straße. Am ersten Knick des Grabens steht dann sehr prägnant der unbehauene Stein LSST 79. Danach flacht der Grenzgraben ab und ist um Brombeergestrüpp kaum noch zu erkennen. An einem 90 Grad Knick konnte ich einen unregelmäßig geformten Stein finden, der kaum aus dem Boden schaute.

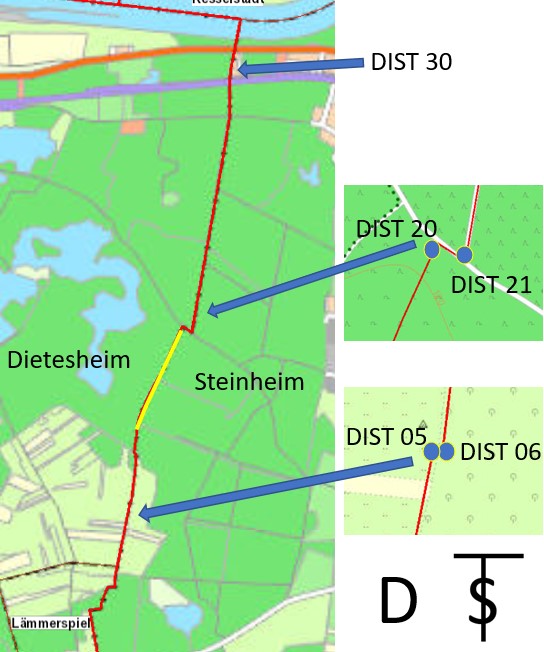

Die Gemarkungsgrenze von Dietesheim und Steinheim

5/23

Die

Grenzlinie beginnt im Süden am unmarkierten

Berührungspunkt

der Gemarkungen Lämmerspiel, Dietesheim und Steinheim inmitten

schöner Streuobstwiesen. Diesen Punkt erreichten wir, indem

wir von der Verbindungsstraße

Lämmerspiel-Steinheim den asphaltierten Weg in der

Nähe

des Parkplatzes nach Norden gingen und vor dem Waldaustritt dem

schmalen Pfad in östlicher Richtung folgten (blauer Stern auf

der Karte).

Wir passierten einen modernen Grenzstein im Weg unter der

Hochspannungsleitung und kamen dann an einen Versatz der Grenze um ca.

6 Meter. Links und rechts des Wiesenweges standen zwei schöne

Grenzsteine aus Basalt. Sie sind beide mit einem "D" für

Dietesheim und den Zeichen für Steinheim versehen, einem "T"

mit

einem verschlungenen "S". Wir folgten dem Pfad Richtung Norden vorbei

an einem modernen Grenzstein bis wir auf einen Querweg

stießen,

wo der Pfad endete. Wir sind der Grenzlinie nicht weiter gefolgt, weil

kein Anhaltspunkt zu deren Verlauf erkennbar war. Der

nichtuntersuchte Teil der Grenze ist auf der

nebenstehenden Karte

gelb eingezeichnet. Erst über einem Umweg entlang des

Oberwaldsees

erreichten wir wieder die Grenzlinie. Hier schlägt die Grenze

erneut einen Haken, der Versatz beträgt ca. 40 Meter. An

diesen

Eckpunkten stehen zwei alte, unbeschriftete,

unregelmäßig

geformte Steine aus Basalt und Sandstein. Auf dem geraden Weg bis zur

Bahnlinie konnten wir erwartungsgemäß keine weiteren

Grenzsteine finden. Auf dem Grenzverlauf zwischen der Bahnlinie und dem

Main fand ich mit Hilfe von Anwohnern einen weiteren (unbeschrifteten)

Grenzstein aus Rotliegendem (Kreuz als Weisung) im Grenzgraben

südlich des Wohnhauses. Es handelt sich wahrscheinlich um

einen

Güterstein zur Grundstücksabgrenzung, der auf der

Gemarkungsgrenze steht. Der Grenzgraben ist auf der nördlichen

Seite der Bundesstraße zum Main hin deutlich zu erkennen.

Die

Grenzlinie beginnt im Süden am unmarkierten

Berührungspunkt

der Gemarkungen Lämmerspiel, Dietesheim und Steinheim inmitten

schöner Streuobstwiesen. Diesen Punkt erreichten wir, indem

wir von der Verbindungsstraße

Lämmerspiel-Steinheim den asphaltierten Weg in der

Nähe

des Parkplatzes nach Norden gingen und vor dem Waldaustritt dem

schmalen Pfad in östlicher Richtung folgten (blauer Stern auf

der Karte).

Wir passierten einen modernen Grenzstein im Weg unter der

Hochspannungsleitung und kamen dann an einen Versatz der Grenze um ca.

6 Meter. Links und rechts des Wiesenweges standen zwei schöne

Grenzsteine aus Basalt. Sie sind beide mit einem "D" für

Dietesheim und den Zeichen für Steinheim versehen, einem "T"

mit

einem verschlungenen "S". Wir folgten dem Pfad Richtung Norden vorbei

an einem modernen Grenzstein bis wir auf einen Querweg

stießen,

wo der Pfad endete. Wir sind der Grenzlinie nicht weiter gefolgt, weil

kein Anhaltspunkt zu deren Verlauf erkennbar war. Der

nichtuntersuchte Teil der Grenze ist auf der

nebenstehenden Karte

gelb eingezeichnet. Erst über einem Umweg entlang des

Oberwaldsees

erreichten wir wieder die Grenzlinie. Hier schlägt die Grenze

erneut einen Haken, der Versatz beträgt ca. 40 Meter. An

diesen

Eckpunkten stehen zwei alte, unbeschriftete,

unregelmäßig

geformte Steine aus Basalt und Sandstein. Auf dem geraden Weg bis zur

Bahnlinie konnten wir erwartungsgemäß keine weiteren

Grenzsteine finden. Auf dem Grenzverlauf zwischen der Bahnlinie und dem

Main fand ich mit Hilfe von Anwohnern einen weiteren (unbeschrifteten)

Grenzstein aus Rotliegendem (Kreuz als Weisung) im Grenzgraben

südlich des Wohnhauses. Es handelt sich wahrscheinlich um

einen

Güterstein zur Grundstücksabgrenzung, der auf der

Gemarkungsgrenze steht. Der Grenzgraben ist auf der nördlichen

Seite der Bundesstraße zum Main hin deutlich zu erkennen. Der oben erwähnte gerade Weg bis zum Main war früher die Grenze zwischen Dietesheim und der selbstständigen Gemeinde Klein-Steinheim, die 1938 mit Groß-Steinheim zu Steinheim zusammengelegt wurde. 1974 kam Steinheim dann zur Stadt Hanau.

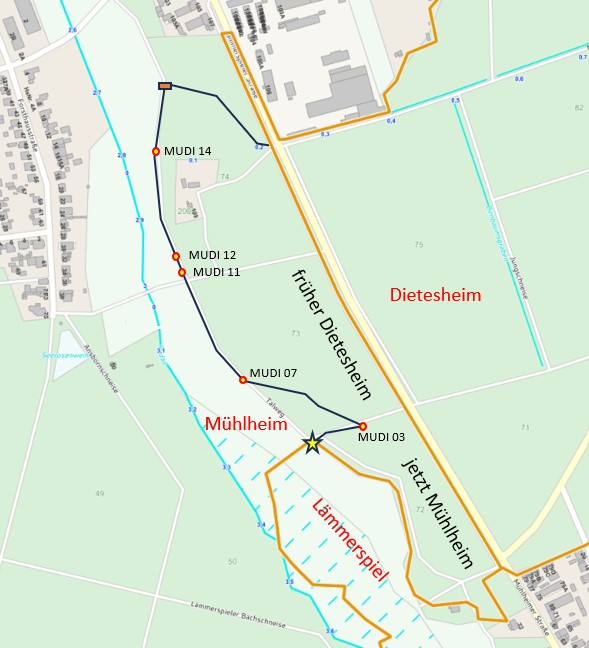

Die Gemarkungsgrenze von Mühlheim und Dietesheim

6/23 - 4/25

Dietesheim

ist seit 1939 ein Stadtteil von Mühlheim. Es

handelt sich bei der Grenze beider Gemarkungen östlich der

Lämmerspieler Straße um eine recht komplex

verlaufende

Grenzlinie vom

Main im Norden durch bebautes Gebiet bis zur Lämmerspieler

Gemarkung. Erwartungsgemäß waren in den Wiesen am

Main keine

Grenzsteine zu finden. Den Spaziergang durch

Mühlheim-Dietesheim

habe ich mir erspart. Die komplizierte Grenzlinie an der

Straße

Mühlheim Lämmerspiel verlauft an zugewachsenen

Waldrändern. Hier hatte ich keine Chance, irgendwelche

historischen Grenzsteine zu finden. Meine Hoffnung lag in dem

Grenzverlauf zwischen Südring und der neuen Schneise. Die

Topografie entsprach einer typischen Grenze: Grenzweg, alte Eichen im

Verlauf, deutlich erkennbare Grenzpunkte. Leider konnte ich dort bis

zur aktuellen Grenze entlang der Lämmerspieler

Straße

ebenfalls keine steinernen Grenzmarkierungen finden.

Dietesheim

ist seit 1939 ein Stadtteil von Mühlheim. Es

handelt sich bei der Grenze beider Gemarkungen östlich der

Lämmerspieler Straße um eine recht komplex

verlaufende

Grenzlinie vom

Main im Norden durch bebautes Gebiet bis zur Lämmerspieler

Gemarkung. Erwartungsgemäß waren in den Wiesen am

Main keine

Grenzsteine zu finden. Den Spaziergang durch

Mühlheim-Dietesheim

habe ich mir erspart. Die komplizierte Grenzlinie an der

Straße

Mühlheim Lämmerspiel verlauft an zugewachsenen

Waldrändern. Hier hatte ich keine Chance, irgendwelche

historischen Grenzsteine zu finden. Meine Hoffnung lag in dem

Grenzverlauf zwischen Südring und der neuen Schneise. Die

Topografie entsprach einer typischen Grenze: Grenzweg, alte Eichen im

Verlauf, deutlich erkennbare Grenzpunkte. Leider konnte ich dort bis

zur aktuellen Grenze entlang der Lämmerspieler

Straße

ebenfalls keine steinernen Grenzmarkierungen finden. Zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass die Grenze zwischen beiden Gemarkungen früher nicht entlang der Lämmerspieler Straße führte, sondern weiter westlich am Waldrand entlang. Die Abbildung rechts zeigt den vermuteten Grenzverlauf zwischen Mühlheim und Dietesheim (blaue Linie). Der Stern markiert den Berührungspunkt der Mühlheimer, Dietesheimer und

Lämmerspieler

Gemarkungen. Hier

steht ein Dreimärker, der an anderer Stelle beschrieben wird.

Alten Messtischblättern ist zu entnehmen, dass der jetzt

baumbestandene "Zwickel" früher unbewaldet war und zum

Wiesengelände gehörte. An der Spitze dieses Zwickels

steht

links des Grenzsteins mit der Inschrift "M" und "D". Jetzt kann man

einem Graben durch dichtes Gebüsch folgen. Ich konnte dort

außer einem unmarkiertem Läuferstein keine weiteren

Steine finden. An der Stelle, wo der Graben auf den Talweg

trifft, wurde ein sorgfältig behauener Stein mit der Inschrift

"G"

gesetzt. Auf der östlichen Seite des Grabens, der den Talweg

begleitet findet man noch drei weitere mit "M" gekennzeichneten Steine.

An der Spitze des oben eingezeichneten alten Grenzverlaufs findet man

zwei

neuere Grenzmarkierungen. Dies ist die Stelle, an der der von

Südosten kommende Grenzgraben auf den Talweg trifft.

Möglicherweise steht an dem Knick des Grenzgrabens ein

weiterer

Stein, der aber wegen des starken Bewuchses für mich nicht

zugänglich war. Die Abbildungen zeigen die Steine MUDI 03,

MUDI 07

und MUDI 11

Lämmerspieler

Gemarkungen. Hier

steht ein Dreimärker, der an anderer Stelle beschrieben wird.

Alten Messtischblättern ist zu entnehmen, dass der jetzt

baumbestandene "Zwickel" früher unbewaldet war und zum

Wiesengelände gehörte. An der Spitze dieses Zwickels

steht

links des Grenzsteins mit der Inschrift "M" und "D". Jetzt kann man

einem Graben durch dichtes Gebüsch folgen. Ich konnte dort

außer einem unmarkiertem Läuferstein keine weiteren

Steine finden. An der Stelle, wo der Graben auf den Talweg

trifft, wurde ein sorgfältig behauener Stein mit der Inschrift

"G"

gesetzt. Auf der östlichen Seite des Grabens, der den Talweg

begleitet findet man noch drei weitere mit "M" gekennzeichneten Steine.

An der Spitze des oben eingezeichneten alten Grenzverlaufs findet man

zwei

neuere Grenzmarkierungen. Dies ist die Stelle, an der der von

Südosten kommende Grenzgraben auf den Talweg trifft.

Möglicherweise steht an dem Knick des Grenzgrabens ein

weiterer

Stein, der aber wegen des starken Bewuchses für mich nicht

zugänglich war. Die Abbildungen zeigen die Steine MUDI 03,

MUDI 07

und MUDI 11Die Gemarkungsgrenze von Mühlheim und Lämmerspiel

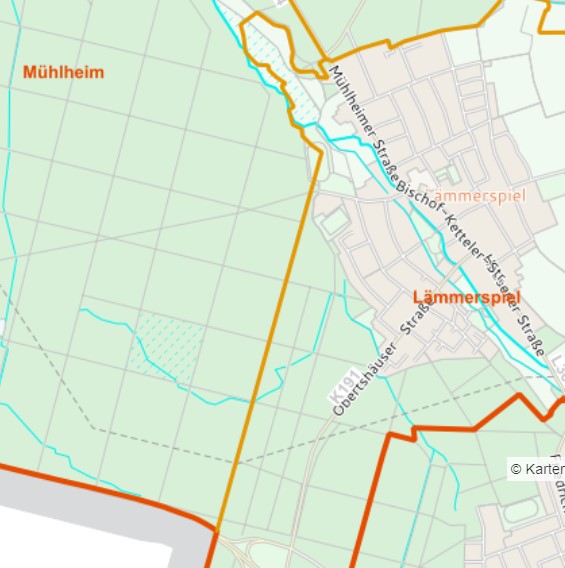

5/23 - 4/25

Die

Grenzlinie startet im Süden an der B 448 und folgt einem

Waldweg

schnurgerade für 1,3 Kilometer bis zum Sportzentrum

Lämmerspiel, Dort sind keine Grenzsteine zu erwarten, daher

habe

ich auf die Begehung dieses Weges verzichtet. Weiter nördlich

mäandert die Grenze über eine große Wiese

und endet an

einem Dreimärker, an dem sie an die ehemalige Gemarkungsgrenze

von

Dietesheim und die von Lämmerspiel stößt.

Auf dem

Grenzverlauf konnte

ich nur einen Stein mit der Inschrift "F" ausmachen, der mir einiges

Kopfzerbrechen verursachte. F = Fiskus? Feldgemarkung? Bisher konnte

ich keine eindeutige Begründung finden. Etwas Licht

in das

Dunkel brachte eine Karte

von Luise Hubel.

Hier waren mehrere Steine nordwestlich dieses F-Steins eingetragen.

Beim Nachforschen konnte ich drei dieser Steine finden und alle drei

waren ebenfalls mit "F" gekennzeichnet. Es muss also einen Zusammenhang

zu dem F-Stein LSBMMU in der Wiese geben.

Die

Grenzlinie startet im Süden an der B 448 und folgt einem

Waldweg

schnurgerade für 1,3 Kilometer bis zum Sportzentrum

Lämmerspiel, Dort sind keine Grenzsteine zu erwarten, daher

habe

ich auf die Begehung dieses Weges verzichtet. Weiter nördlich

mäandert die Grenze über eine große Wiese

und endet an

einem Dreimärker, an dem sie an die ehemalige Gemarkungsgrenze

von

Dietesheim und die von Lämmerspiel stößt.

Auf dem

Grenzverlauf konnte

ich nur einen Stein mit der Inschrift "F" ausmachen, der mir einiges

Kopfzerbrechen verursachte. F = Fiskus? Feldgemarkung? Bisher konnte

ich keine eindeutige Begründung finden. Etwas Licht

in das

Dunkel brachte eine Karte

von Luise Hubel.

Hier waren mehrere Steine nordwestlich dieses F-Steins eingetragen.

Beim Nachforschen konnte ich drei dieser Steine finden und alle drei

waren ebenfalls mit "F" gekennzeichnet. Es muss also einen Zusammenhang

zu dem F-Stein LSBMMU in der Wiese geben.  Ich

habe nun folgende Vermutung, die auf dem Betrachten der Grundstücksgrenzen

beruht: Die Grenze der Biebermark-Waldungen verlief im Norden

entlang der rot gezeichneten Linie (auf der rechten Abbildung). Sie war

mit den F-Steinen gekennzeichnet. Am Grenzpunkt LSBMMU traf sie auf die

Lämmerspieler Grenze. Das mit X bezeichnete Gebiet gehörte

früher zur Biebermark

und war bewaldet. Bei der Waldmarkteilung erhielt Mühlheim

diesen Teil der Biebermark.

Die F-Steine waren jetzt nur noch

Ich

habe nun folgende Vermutung, die auf dem Betrachten der Grundstücksgrenzen

beruht: Die Grenze der Biebermark-Waldungen verlief im Norden

entlang der rot gezeichneten Linie (auf der rechten Abbildung). Sie war

mit den F-Steinen gekennzeichnet. Am Grenzpunkt LSBMMU traf sie auf die

Lämmerspieler Grenze. Das mit X bezeichnete Gebiet gehörte

früher zur Biebermark

und war bewaldet. Bei der Waldmarkteilung erhielt Mühlheim

diesen Teil der Biebermark.

Die F-Steine waren jetzt nur noch  Gütersteine.

Jetzt kommt die Rodau ins Spiel: Das Gebiet X zwischen der Grenze zu

Lämmerspiel und der Rodau wurde gerodet und an

Mühlheimer

Bürger verteilt. Und das Gebiet östlich der F-Steine

bis zur

Rodau wurde aufgeforstet. Diese These harrt noch der

Bestätigung

durch die lokalen Spezialisten.

Gütersteine.

Jetzt kommt die Rodau ins Spiel: Das Gebiet X zwischen der Grenze zu

Lämmerspiel und der Rodau wurde gerodet und an

Mühlheimer

Bürger verteilt. Und das Gebiet östlich der F-Steine

bis zur

Rodau wurde aufgeforstet. Diese These harrt noch der

Bestätigung

durch die lokalen Spezialisten. Die Gemarkungsgrenze von Lämmerspiel und Dietesheim

Diese Grenze kann man in drei Abschnitte einteilen. Abschnitt A ist mit neun Grenzsteinen gut bestückt, in Abschnitt B entdeckte ich sechs Steine, während in Abschnitt C kein Grenzstein zu finden war.

Abschnitt A

Wie im Kapitel weiter oben berichtet verlief früher die Grenze zu Dietesheim in diesem Abschnitt nicht an der Lämmerspieler Straße, sondern an der jetzigen Gemarkungsgrenze zu Mühlheim. Beginnen wir die Grenzsteintour an der ehemaligen Berührungsstelle der Gemarkungen von Lämmerspiel, Mühlheim und Dietesheim. Dort steht ein auf der Karte mit einem Stern markieren Dreimärker. Drei von

seinen

vier Kanten sind

seinen

vier Kanten sind beschriftet: Jeweils ein M, D und L in einem Dreieck. Das habe ich in dieser Form noch nie gesehen. Die andern Steine LSDI 02 bis 10 (LSDI 04 fehlt) sind mit "L" und "D" beschriftet. sie sind recht unspektakulär: Basalt, nur grob in Form gehauen, Beschriftung etwas ungelenk. Anmerkung: Der Stein LSDI 10 steht westlich des Wegs (Ungenauigkeit in der Kartendarstellung).

Abschnitt B

Auf der Grenzlinie hinter der Bebauung waren erwartungsgemäß keine Steine zu finden. Auch weiter östlich dem Graben entlang bis zum Lämmespieler Fahrradparcour-Platz war Fehlanzeige. Von dort war es praktisch unmöglich, dem Graben weiter zu folgen, so dicht war der Dornenbewuchs. Ich versuchte mehrmals vergeblich über die feuchte Wiese durch das Gestrüpp in den Wald zu kommen, denn mich interessierte die Ausstülpung der Grenze nach Norden. Erst als ich an einem

Wildwechsel einen

Durchlass freischneiden konnte, gelang es

mir, zum Grenzgraben vorzudringen. Hier das gleiche Bild. Es war eher

Zufall, dass ich bis zum Stein LSDI 30 vordringen konnte (Abb. links).

Dieser steht

am Knick der Grenze nach Norden. Ich lief dann über die Wiese

zu

dem Punkt, wo die Grenze nach Süden über die Wiese

abknickte.

Dort lag ein Grenzstein mit der Inschrift "G" (LSDI 40, Abb. links).

Der Versuch von dort aus

nach Westen an die Ausstülpung zu gelangen, scheiterte

wiederum an

dem dichten Bewuchs. Wenn man dem Graben weiter nach Osten folgt,

stößt man an dem Wieseneck auf einen

schönen

Trigonometrischen Stein mit "TP und Dreieck.

Wildwechsel einen

Durchlass freischneiden konnte, gelang es

mir, zum Grenzgraben vorzudringen. Hier das gleiche Bild. Es war eher

Zufall, dass ich bis zum Stein LSDI 30 vordringen konnte (Abb. links).

Dieser steht

am Knick der Grenze nach Norden. Ich lief dann über die Wiese

zu

dem Punkt, wo die Grenze nach Süden über die Wiese

abknickte.

Dort lag ein Grenzstein mit der Inschrift "G" (LSDI 40, Abb. links).

Der Versuch von dort aus

nach Westen an die Ausstülpung zu gelangen, scheiterte

wiederum an

dem dichten Bewuchs. Wenn man dem Graben weiter nach Osten folgt,

stößt man an dem Wieseneck auf einen

schönen

Trigonometrischen Stein mit "TP und Dreieck.Auf dem Knickpunkt der Grenze auf der Wiese konnte ich kein Stein finden, ebenso wenig wie am anderen Knickpunkt im Wald (wiederum sehr starker Bewuchs). Am nächsten Grenzpunkt war Stein LSDI 43 zu entdecken. An den nächsten beiden Grenzknicks: negativ. Bis zur Straße Lämmerspiel - Steinheim gab es noch zwei weitere Steine am Graben.

Abschnitt C

Der nördliche Rand der Straße bildet die Grenze zwischen den Lämmerspieler und Dietesheimer Wald. Der Verlauf ist eine Folge der Markwaldteilung. Das Gebiet in der Ausstülpung der Lämmerspieler Gemarkung nach Norden war kein Markwald; es handelte sich um Äcker, die Privatpersonen, wahrscheinlich aus Lämmerspiel, gehörten. Es ist heute teilweise bewaldet. Bemerkenswert ist, dass dieses Gebiet durch einen Waldstreifen mit der Hauptgemarkung verbunden ist, durch den die Straße nach Steinheim führt. An diesem Grenzverlauf konnte ich trotz intensiver Suche keine Steine finden.

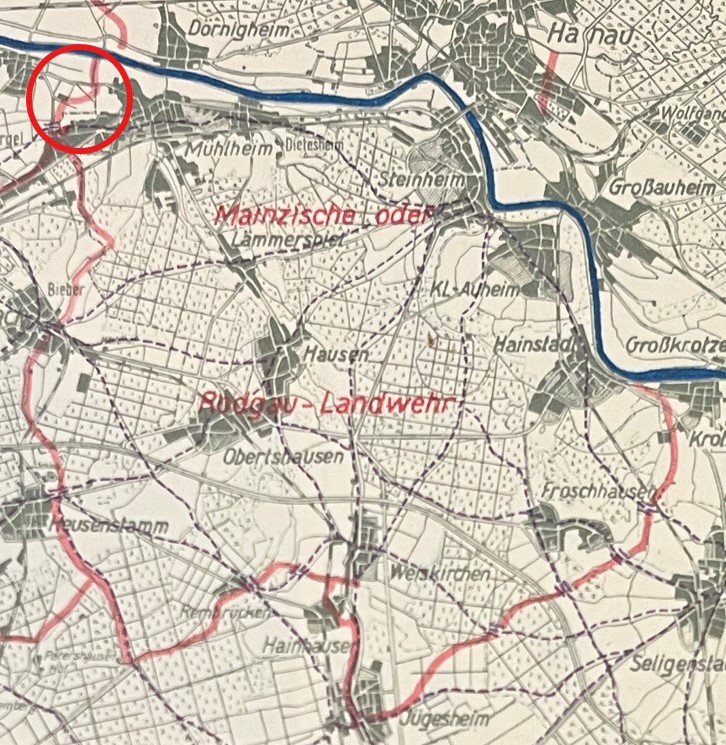

Die Gemarkungsgrenze von Mühlheim mit Rumpenheim

6/23 und 1/25 MURU.gpx

Im

Kreis Offenbach gibt es zwei Landwehren, die durch eine

Verbindungslandwehr miteinander verbunden sind: Die Dreieicher

Ringlandwehr (über die auf dieser Website ausführlich

berichtet wird) und die Rodgau- oder Mainzer Landwehr im Nordosten des

Kreisgebietes (Abb. links aus dem Nahrgang-Atlas). Einige Strecken

dieser Landwehr sind teilweise heute

noch mit Grenzsteinen markierte Gemarkungsgrenzen. In diesem

Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Abschnitt dieser Landwehr

vom Main über die ehemalige Rote Warte und weiter bis in die

Gegend der Käsmühle. Die Rote Warte war ein

befestigter Turm an der Grenze des Mainzischen und Hanauer Territoriums

zur Zollerhebung an der alten Geleitstraße von Frankfurt in

den

Südwesten Deutschlands. Sehr schön ist dieser

Landwehrabschnitt auf einer Karte aus dem Staatsarchiv

Würzburg "Riß

über die Bieger Mark"

aus dem Jahr 1580 als dichte Hecke zwischen Main und der Roten Warte zu

erkennen. Der Abschnitt vom Main bis ungefähr bis zur

Käsmühle bildet heute die Gemarkungsgrenze von

Mühlheim

und Rumpenheim.

Im

Kreis Offenbach gibt es zwei Landwehren, die durch eine

Verbindungslandwehr miteinander verbunden sind: Die Dreieicher

Ringlandwehr (über die auf dieser Website ausführlich

berichtet wird) und die Rodgau- oder Mainzer Landwehr im Nordosten des

Kreisgebietes (Abb. links aus dem Nahrgang-Atlas). Einige Strecken

dieser Landwehr sind teilweise heute

noch mit Grenzsteinen markierte Gemarkungsgrenzen. In diesem

Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Abschnitt dieser Landwehr

vom Main über die ehemalige Rote Warte und weiter bis in die

Gegend der Käsmühle. Die Rote Warte war ein

befestigter Turm an der Grenze des Mainzischen und Hanauer Territoriums

zur Zollerhebung an der alten Geleitstraße von Frankfurt in

den

Südwesten Deutschlands. Sehr schön ist dieser

Landwehrabschnitt auf einer Karte aus dem Staatsarchiv

Würzburg "Riß

über die Bieger Mark"

aus dem Jahr 1580 als dichte Hecke zwischen Main und der Roten Warte zu

erkennen. Der Abschnitt vom Main bis ungefähr bis zur

Käsmühle bildet heute die Gemarkungsgrenze von

Mühlheim

und Rumpenheim. Rumpenheim war vor 1866 Teil von Kurhessen und vor 1836 Teil der Grafschaft Hanau-Münzenberg. Es grenzte im Osten an Mühlheim, im Westen an Bürgel und im Süden an Bieber. Eine Besonderheit war eine Exklave im Mühlheimer Gebiet, die "Rumpenheimer Wiese" (RW auf der Karte unten). Nach der Annexion des Kurfürstentums durch die Preußen, wurde das südmainische Rumpenheim durch Gebietsaustausch dem Großherzogtum Hessen zugeordnet. Bürgel kam 1908 zu Offenbach, Bieber 1938 und Rumpenheim 1943. Die Rumpenheimer Wiese (s.u.) gelangte irgendwann in die Mühlheimer Gemarkung.

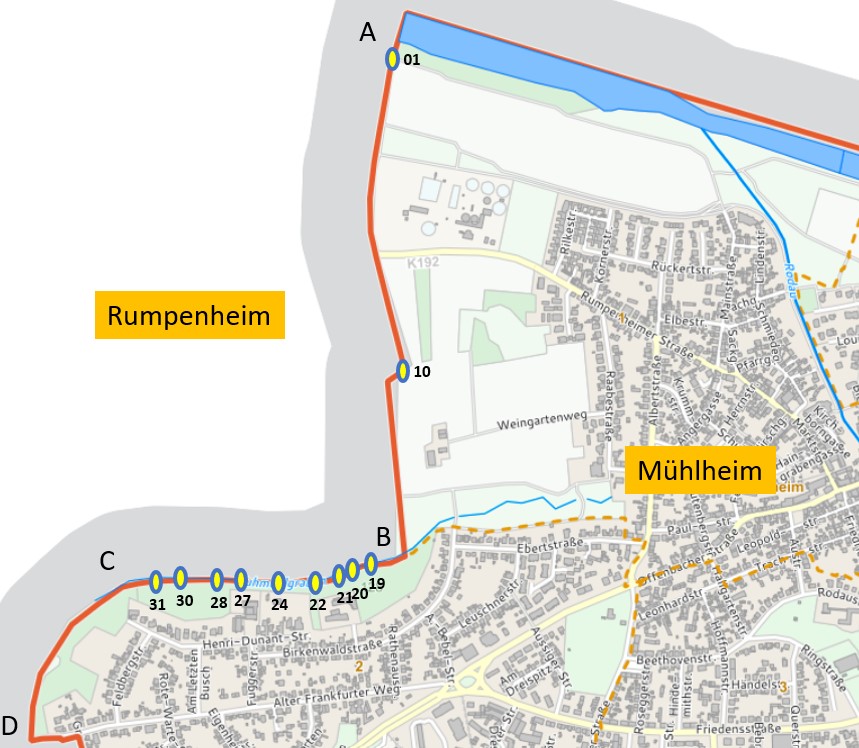

Die Grenze lässt sich in mehrere Abschnitte unterteilen: Vom Main senkrecht nach Süden (A-B), entlang des Kuhmühlgrabens nach Westen (B-C), der Abbiegung nach Süden (C-D) und dem weitere Verlauf bis zur Rumpenheimer Wiese.

Im Norden der Grenze von Mühlheim und Rumpenheim stehen am Mainuferweg zwei Regionalparkstelen mit Erläuterungen zur Rodgauer Landwehr. Wenige Meter von den Stelen entfernt findet man einen Grenzstein aus Basalt mit rundgewöbtem Kopf und der Inschrift "NO I " auf der Ostseite (= Mühlheimer Seite). Das "N" ist spiegelverkehrt angelegt, nicht ungewöhnlich für alte Grenzsteine. Und: Wenn es einen Stein mit der Nummer 1 gibt, dann wird es wohl noch weitere geben. Abb. rechts aus dem Bürger-GIS.

Folgen wir der Grenze Richtung Süden auf einem asphaltiertem Weg zunächst parallel der Landwehrhecke, dann entlang eines Zaunes, hinter dem sich ein Teich verbirgt, bis zur Straße Mühlheim-Rumpenheim: Keine Grenzsteine. Südlich der Straße verläuft die Grenze in einem undurchdringlichen Brombeergestrüpp. Ich hatte die Hoffnung, an den beiden markanten Knicks der Grenze Steine zu finden. Zu meiner Überraschung entdeckte ich nach der Freischneidung einer Lücke in der Hecke den Stein NO 10. Der Stein NO 11 ist nicht mehr vorhanden, er hätte auf einer bewirtschafteten Ackerfläche gestanden. Die Grenze verläuft gradlinig weiter nach Süden bis zum Kuhmühlgraben. Früher hatte die Grenze noch eine Ausbuchtung, wie einem alten Messtischblatt zu entnehmen ist. Bis zum Kuhmühlgraben konnte ich keine Steine mehr finden.

Der Grenzabschnitt entlang des Kuhmühlgrabens ist von Ende der Ebertstraße/Birkenwaldstraße gut erreichbar. Ein Pfad führt entlang des Grabens auf dessen südlicher Seite. Der erste Grenzstein NO 19 ist vom Pfad nicht zu erkennen, er steht in einer dichten Brombeerhecke uns ist nur von der anderen Seite des Grabens sichtbar. Dafür ist Stein NO 20 nicht zu übersehen. Er hängt sehr stark nach Westen. Mit Hilfe einer Schaufel war die Beschriftung gut erkennbar.

Ganz in der Nähe steht der Stein mit der Inschrift NO 21 auf der südlichen Seite des Pfades. Sehr schön ist die Inschrift des Steines NO 22 zu erkennen. Stein NO 23 konnte nicht gefunden werden. Die Inschrift von Stein NO 24 ist nur zu erahnen. Stein NO 27 steht am Fuße einer Eiche. Stein NO 28 steht sehr dominant am Graben. Die Inschrift ist ebenfalls stark verwittert. Die Steine NO 30 und NO 31 konnte ich wegen des Bewuchses nur von der Nordseite des Grabens entdecken. Der Stein NO 31 ist der letzte Stein, den ich auf dieser Grenzlinie bis zur Alten Frankfurter Straße (ehemaliger Standort der Roten Warte) gefunden habe. Die Grenze verläuft in einem fast undurchdringlichen Gestrüpp mit stacheligen Büschen und umgestürzten Bäumen.

Nachtrag 3/25: Bei einem erneuten Besuch des Gebietes nördlich der Roten Warte bemerke ich, dass die Ostseite des Kuhmühlgrabens teilweise freigeschnitten war. Mit großer Mühe konnte ich dann die Steine NO 33 und NO 35 im Gestrüpp ca. 5 Meter vom Graben entfernt mit Hilfe von GPS finden. Stein No 37 steht auf einer Wiese, markiert und geschützt von einem Busch, während Stein NO 38 wiederum nur sehr schwer im Unterholz zu finden ist.

Das Jahr der

Steinsetzung auf dieser Grenzlinie ist mir nicht bekannt. Die grob und

uneinheitlich gehauenen Steine, verbunden mit den ungelenken

Inschriften deuten auf ein Besteinung im 17. Jh. hin. In den mir

zugänglichen Archiven konnte ich nichts darüber

finden. Ich hoffe, dass

sich jemand auf Nachsuche begibt, denn es ist nicht

ausgeschlossen, dass ich einige Steine übersehen habe.

Das Jahr der

Steinsetzung auf dieser Grenzlinie ist mir nicht bekannt. Die grob und

uneinheitlich gehauenen Steine, verbunden mit den ungelenken

Inschriften deuten auf ein Besteinung im 17. Jh. hin. In den mir

zugänglichen Archiven konnte ich nichts darüber

finden. Ich hoffe, dass

sich jemand auf Nachsuche begibt, denn es ist nicht

ausgeschlossen, dass ich einige Steine übersehen habe. Von der ehemaligen Roten Warte verläuft die Gemarkungsgrenze der Grenzstraße und der Senefelder Straße entlang und quert die Eisenbahnlinie Offenbach-Hanau. Auf der anderen Seite begrenzt sie das Neubaugebiet gegen die Kleingärten im Osten. Nach dem Kreisel folgen wir der Kirschenallee bis deren Biegung nach rechts. An dieser Stelle berührte die Rumpenheimer Gemarkung die Rumpenheimer Wiese, eine Exklave auf Mühlheimer Gemarkung, die heute z.T. bewaldet ist. Das Gebiet ist auf der Karte aus dem mit "RW bezeichnet. Es handelt sich um die Siedlungsentwicklungskarte der RheinMainRegion

Hier trifft die Grenze auch die Bieberer Gemarkung. Und hier wird es wieder spannend. Von Luise Hubel erhielt ich eine Karte des Gebietes um die Käsmühle mit den Grenzen und Grenzsteinen, die ich im Frühjahr 2026 aufsuchen möchte.

Nun

ja, ich konnte es nicht lassen und bin Ende April 2025 die

westliche Seite der Rumpenheimer Exklave abgelaufen. Dabei ist

anzumerken, dass es sich bei diesem Rumpenheimer Gebiet sich nicht nur

um eine Wiese handelt, sondern auch um Wald, genauer gesagt um

ehemaligen Markwald. Der interessanten Frage, wie es zu dieser Exklave

gekommen ist, konnte ich leider nicht nachgehen. Auf der Karte von

Luise Hubel ist unten die Käsmühle eingetragen, der

Ausgangspunkt für die Suche nach den Grenzsteinen.

Nun

ja, ich konnte es nicht lassen und bin Ende April 2025 die

westliche Seite der Rumpenheimer Exklave abgelaufen. Dabei ist

anzumerken, dass es sich bei diesem Rumpenheimer Gebiet sich nicht nur

um eine Wiese handelt, sondern auch um Wald, genauer gesagt um

ehemaligen Markwald. Der interessanten Frage, wie es zu dieser Exklave

gekommen ist, konnte ich leider nicht nachgehen. Auf der Karte von

Luise Hubel ist unten die Käsmühle eingetragen, der

Ausgangspunkt für die Suche nach den Grenzsteinen. Sie beginnt an der großen Wegekreuzung nordöstlich des Gasthauses, an der man wenige Meter im Wald den Stein MURU 110 finden kann. Er besteht aus Basalt und ist einseitig (Südost-Seite) mit einem "M" gekennzeichnet. Der Stein MURU 109 war ohne GPS-Unterstützung kaum zu finden. Er ist aus rotem Sandstein gefertigt und mit "KH" und auf der anderen Seite mit "GH" als Inschriften versehen. Den Stein 108

konnte

ich nicht finden, sein

Standplatz war durch einen umgestürzten Baum nicht

zugänglich.

Man erreicht dann einen wassergefüllten Graben, an dessen Rand

Stein MURU 107 zu finden ist, gefertigt aus Sandstein und mit der

Inschrift KH / GH versehen. Das gleiche gilt für MURU 106.

MURU 105 schaut nur wenig aus dem Boden, währen MURU 104

aufrecht unter einem umgestürzten Baum steht (Abb.). Man folgt

jetzt dem nahe vorbeiführenden schmalem Weg weiter nordwestlich

bis zum breiteren Bieberer Weg, wendet sich nach rechts und biegt nach

200 m nach rechts in einen schmalen Pfad ab. Nach 40 m kommt man an den

Stein MURU 144, einem einfachen Basaltquader mit einem "G" für

Gemarkung. 130 Meter weiter ostwärts entlang des Pfades

findet man einen herausliegenden Sandstein mit gewölbten Kopf.

Jetzt geht es nicht weiter; der Bewuchs ist undurchdringlich. Die auf

der Hubel-Karte mit 142, 141, 140 und 139 (letzterer auf der Wiese)

gekennzeichneten Stene konnte ich nicht finden.

konnte

ich nicht finden, sein

Standplatz war durch einen umgestürzten Baum nicht

zugänglich.

Man erreicht dann einen wassergefüllten Graben, an dessen Rand

Stein MURU 107 zu finden ist, gefertigt aus Sandstein und mit der

Inschrift KH / GH versehen. Das gleiche gilt für MURU 106.

MURU 105 schaut nur wenig aus dem Boden, währen MURU 104

aufrecht unter einem umgestürzten Baum steht (Abb.). Man folgt

jetzt dem nahe vorbeiführenden schmalem Weg weiter nordwestlich

bis zum breiteren Bieberer Weg, wendet sich nach rechts und biegt nach

200 m nach rechts in einen schmalen Pfad ab. Nach 40 m kommt man an den

Stein MURU 144, einem einfachen Basaltquader mit einem "G" für

Gemarkung. 130 Meter weiter ostwärts entlang des Pfades

findet man einen herausliegenden Sandstein mit gewölbten Kopf.

Jetzt geht es nicht weiter; der Bewuchs ist undurchdringlich. Die auf

der Hubel-Karte mit 142, 141, 140 und 139 (letzterer auf der Wiese)

gekennzeichneten Stene konnte ich nicht finden.  Um

die Steine auf der anderen Seite des Bieberbachs aufzusuchen, geht man

zurück an den Ausgangspunkt an der Käsmühle und

überquert den Bieberbach. Südwestlich des Weges kann man den

Stein MURU 120 finden, der mit "GH" und "KH" beschriftet ist. Den Stein

MURU 119 konnte ich nicht finden. Jetzt geht es auf die andere

(nordöstliche) Seite des Wegs. Der Grenzverlauf ist recht komplex.

.......

Um

die Steine auf der anderen Seite des Bieberbachs aufzusuchen, geht man

zurück an den Ausgangspunkt an der Käsmühle und

überquert den Bieberbach. Südwestlich des Weges kann man den

Stein MURU 120 finden, der mit "GH" und "KH" beschriftet ist. Den Stein

MURU 119 konnte ich nicht finden. Jetzt geht es auf die andere

(nordöstliche) Seite des Wegs. Der Grenzverlauf ist recht komplex.

.......Die Grenze Mühlheim - Bieber

Diese Grenze beginnt

an dem ehemaligen Berührungspunkt der Rumpenheimer Wiese und

der Gemarkung Rumpenheim, auf der Karte mit einem blauen Stern

markiert. Sie folgt dem Verlauf der Rodgau-Landwehr, die hier bis zur

Käsmühle gut durch Wall und Graben erkennbar ist. Die

Grenze ist mit Basaltsteinen markiert. Sie haben eine

Grundfläche von 20x20 cm, einen geraden Kopf, haben keine

Weisung und sind mit einem "G" gekennzeichnet, das in unterschiedliche

Richtungen weist. Auf der Strecke zwischen dem blauen Kreuz und der

Käsmühle habe ich bei der Begehung am 22.01.1026 nur

einen Stein gefunden.

Diese Grenze beginnt

an dem ehemaligen Berührungspunkt der Rumpenheimer Wiese und

der Gemarkung Rumpenheim, auf der Karte mit einem blauen Stern

markiert. Sie folgt dem Verlauf der Rodgau-Landwehr, die hier bis zur

Käsmühle gut durch Wall und Graben erkennbar ist. Die

Grenze ist mit Basaltsteinen markiert. Sie haben eine

Grundfläche von 20x20 cm, einen geraden Kopf, haben keine

Weisung und sind mit einem "G" gekennzeichnet, das in unterschiedliche

Richtungen weist. Auf der Strecke zwischen dem blauen Kreuz und der

Käsmühle habe ich bei der Begehung am 22.01.1026 nur

einen Stein gefunden.  Man überquert die Bieber und

wendet sich dann nach links. Vorbei an dem ehemaligen

Landesgrenzstein MURU 120 erreicht man wieder die Grenze

Mühlheim - Bieber. Hier stehen weitere sechs Gemarkungssteine

in unterschiedlichem Erhaltungszustand. Die Grenze führt entlang des

Waldrandes und ist an einer kleinen Bodenwelle erkennbar. An

dem markanten Knick der Grenze nach Südosten findet man keine spezifische Markierung.

Den weiteren Verlauf der Grenze habe ich nur stichprobenartig

aufgesucht und keine weiteren Grenzsteine gefunden. Den Unterlagen von

Luise Hubel ist zu entnehmen, dass ich möglicherweise zwei

oder drei Steine trotz sorgfältigem Suchen übersehen

habe.

Man überquert die Bieber und

wendet sich dann nach links. Vorbei an dem ehemaligen

Landesgrenzstein MURU 120 erreicht man wieder die Grenze

Mühlheim - Bieber. Hier stehen weitere sechs Gemarkungssteine

in unterschiedlichem Erhaltungszustand. Die Grenze führt entlang des

Waldrandes und ist an einer kleinen Bodenwelle erkennbar. An

dem markanten Knick der Grenze nach Südosten findet man keine spezifische Markierung.

Den weiteren Verlauf der Grenze habe ich nur stichprobenartig

aufgesucht und keine weiteren Grenzsteine gefunden. Den Unterlagen von

Luise Hubel ist zu entnehmen, dass ich möglicherweise zwei

oder drei Steine trotz sorgfältigem Suchen übersehen

habe.Was noch fehlt (-->2026)

Mühlheim/Bieber

Kartendaten: Bürger-GIS des Kreises Offenbach

sowie Kultur-Landschafts-Kataster

© OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap CC-BY-SA