Die Menhire in Süd- und Mittelhessen

Ausgelöst durch die Langener Hinkelsteine beschäftigte ich mich in September und Oktober 2023 mit den Menhiren in Süd- und Mittelhessen im Rahmen von mehreren schönen Motorradtouren (deshalb auch die geografische Beschränkung). Viele der hier zusammengestellten Informationen sind im Internet erhältlich. Ich habe mich bemüht, alle relevanten Daten zusammenzufügen und auch die Standorte leichter auffindbar zu machen. Immerhin ist es mir gelungen, den jetzigen Lagerplatz des Kelkheimer Menhirs herauszufinden. Durch die Beschäftigung mit dem Thema wurde mir deutlich, dass die auf dieser Website bereits beschriebene Grabstele aus der Koberstadt ebenfalls in die Gruppe der Menhire gehört und dass deren Bedeutung bisher nicht hinreichend gewürdigt wurde.

Als mit Asterix und Obelix sozialisierter Mensch kennt man den Begriff "Hinkelstein". Aus dem Hühnenstein (von Hühnen = Riesen) wurde über den Hühnerstein der Hinkelstein (und in einem Fall ein Gluckenstein). In diesem Artikel wird der

bretonischen Begriff "Menhir" benutzt, den man mit "langer Stein" übersetzen kann. Der Begriff steht für einen länglichen, aufrechtstehenden, weitgehend unbearbeiteten Einzelstein, dessen Zweck meist unbekannt ist. Das Alter eines

Menhirs kann nur sehr schwer festgestellt werden. Es ist auch

oftmals nicht nachvollziehbar, ob ein Stein wirklich in

prähistorischer Zeit aufgestellt wurde, z.B. als Grabstele

oder ob es sich möglicherweise um einen mittelalterlichen

Grenzstein handelt. Auf der Website https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Menhire_in_Hessen wird

daher zwischen Menhir und Monolith (sonstiger Stein mit

Menhir-Charakter) unterschieden. Manche Autoren beziehen den Ausdruck

"Menhir" ausschließlich auf eine megalithische Steinsetzung. Demnach wären

eisenzeitliche Grabstelen keine Menhire in diesem Sinne. Erst nach

Abschluss der

Recherchen hatte ich Zugang zu dem Buch von Johannes Groht "Menhire in

Deutschland" in

dem (fast) alle Menhire in Deutschland nicht nur beschrieben, sondern

auch in in stimmungsvollen Bildern exzellenter Qualität

fotografiert wurden. Ein Muss für jeden, der sich mit dem

Thema beschäftigt.

Menhirs kann nur sehr schwer festgestellt werden. Es ist auch

oftmals nicht nachvollziehbar, ob ein Stein wirklich in

prähistorischer Zeit aufgestellt wurde, z.B. als Grabstele

oder ob es sich möglicherweise um einen mittelalterlichen

Grenzstein handelt. Auf der Website https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Menhire_in_Hessen wird

daher zwischen Menhir und Monolith (sonstiger Stein mit

Menhir-Charakter) unterschieden. Manche Autoren beziehen den Ausdruck

"Menhir" ausschließlich auf eine megalithische Steinsetzung. Demnach wären

eisenzeitliche Grabstelen keine Menhire in diesem Sinne. Erst nach

Abschluss der

Recherchen hatte ich Zugang zu dem Buch von Johannes Groht "Menhire in

Deutschland" in

dem (fast) alle Menhire in Deutschland nicht nur beschrieben, sondern

auch in in stimmungsvollen Bildern exzellenter Qualität

fotografiert wurden. Ein Muss für jeden, der sich mit dem

Thema beschäftigt. Im Internet gibt es fast für jeden Stein eine spezifische Einzelseite, die mit einem Klick auf den Namen aufgerufen werden kann. Wörtliche Zitate aus dem Internet sind in blauer Schrift dargestellt. Auffallend ist, dass nur vier dieser Menhire im Denkmalverzeichnis des Landes Hessen (DenkXweb) aufgeführt sind.

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass im Lagis-Flurnamenverzeichnis Südhessen der Begriff "Hinkelstein" an 22 Orten vorkommt, darunter in Dietzenbach und Erzhausen.

Die keltische Grabstele aus der

Koberstadt

ist ein hallstattzeitlicher "langer Stein" aus dem

gleichnamigen Waldgebiet südlich von Dreieich.

Heute steht er im Palasgarten der Burg Hayn in Dreieichenhain

(-->Standort).

Es

handelt sich um einen flach-spindelförmig zugerichteten

Monolithen

aus felsigem Konglomerat des Rotliegenden mit einer Vertiefung in der

Mitte. Höhe: 175 cm; gr. Breite: 50 cm,

Tiefe: 20

cm. Er

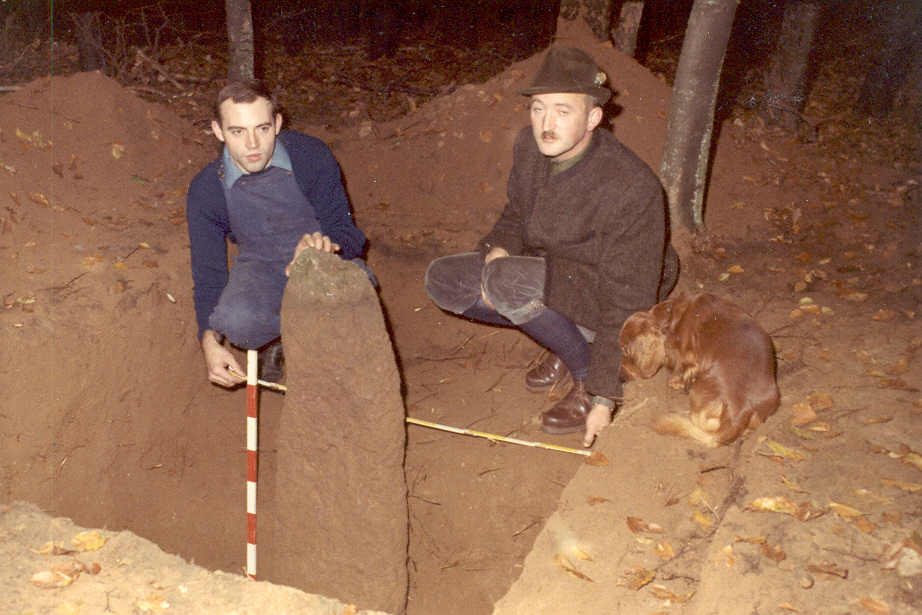

besitzt eine interessante Geschichte: Im Jahr 1968 stolperte

Achim

Seibert aus Offenthal auf einem

Die keltische Grabstele aus der

Koberstadt

ist ein hallstattzeitlicher "langer Stein" aus dem

gleichnamigen Waldgebiet südlich von Dreieich.

Heute steht er im Palasgarten der Burg Hayn in Dreieichenhain

(-->Standort).

Es

handelt sich um einen flach-spindelförmig zugerichteten

Monolithen

aus felsigem Konglomerat des Rotliegenden mit einer Vertiefung in der

Mitte. Höhe: 175 cm; gr. Breite: 50 cm,

Tiefe: 20

cm. Er

besitzt eine interessante Geschichte: Im Jahr 1968 stolperte

Achim

Seibert aus Offenthal auf einem  Grabhügel im

Koberstädter

Wald über einen ca. 20 cm aus dem Boden herausragenden Stein,

der

sich später als die Spitze einer Grabstele herausstellte.

Seibert

und der damalige Kreisdenkmalpfleger Ulrich sicherten den

Stein

aus Furcht vor Raubgräbern und stellten ihn vor dem

Dreieich-Museum in der Burg Hayn auf. Später wurde er in den

Palasgarten umgesetzt. Über den Fund von Seibert wurde in den "Fundberichte aus

Hessen"

9. u. 10.

Jg (1969/70), S. 159 publiziert. Der Fundort lag im Forst Koberstadt,

Waldabt. 105 (6018:79420/38085, -->Standort).

Es stellte sich heraus, dass über die Stele bereits

in den

"Quartalsblätter

des Historischen Vereins für das Großherzogtum

Hessen"

(1892), S. 154

berichtet wurde. 1891 wurde in der Koberstadt von Friedrich Kofler ein

Grabhügel erforscht. Es handelt sich um den Grabhügels

Nr. 4 auf der Karte in Lit. Nahrgang (20) S. 120. Die

Ausgräber

fanden

eine Stele mittig im Grabhügel aufrecht stehend. Am

Fuß

der

Stele fand man halbkreisförmig angeordnet Reste verschiedener

Bestattungen aus der Hallstattzeit (800 - 400 v. Chr). Die Stele wurde

wieder vergraben. Offensichtlich wurde die Spitze der Stele durch

Erosionsprozesse freigelegt und konnte somit gefunden werden. Der

Menhir aus der Koberstadt ist ein herausragendes, aber weitgehend

unbeachtetes Zeugnis der Menschen, die lange Zeit vor uns in der

Landschaft Dreieich lebten. Er verdient sicherlich eine

wertschätzendere Beachtung in der Öffentlichkeit. Kein Eintrag im DenkXweb.

Grabhügel im

Koberstädter

Wald über einen ca. 20 cm aus dem Boden herausragenden Stein,

der

sich später als die Spitze einer Grabstele herausstellte.

Seibert

und der damalige Kreisdenkmalpfleger Ulrich sicherten den

Stein

aus Furcht vor Raubgräbern und stellten ihn vor dem

Dreieich-Museum in der Burg Hayn auf. Später wurde er in den

Palasgarten umgesetzt. Über den Fund von Seibert wurde in den "Fundberichte aus

Hessen"

9. u. 10.

Jg (1969/70), S. 159 publiziert. Der Fundort lag im Forst Koberstadt,

Waldabt. 105 (6018:79420/38085, -->Standort).

Es stellte sich heraus, dass über die Stele bereits

in den

"Quartalsblätter

des Historischen Vereins für das Großherzogtum

Hessen"

(1892), S. 154

berichtet wurde. 1891 wurde in der Koberstadt von Friedrich Kofler ein

Grabhügel erforscht. Es handelt sich um den Grabhügels

Nr. 4 auf der Karte in Lit. Nahrgang (20) S. 120. Die

Ausgräber

fanden

eine Stele mittig im Grabhügel aufrecht stehend. Am

Fuß

der

Stele fand man halbkreisförmig angeordnet Reste verschiedener

Bestattungen aus der Hallstattzeit (800 - 400 v. Chr). Die Stele wurde

wieder vergraben. Offensichtlich wurde die Spitze der Stele durch

Erosionsprozesse freigelegt und konnte somit gefunden werden. Der

Menhir aus der Koberstadt ist ein herausragendes, aber weitgehend

unbeachtetes Zeugnis der Menschen, die lange Zeit vor uns in der

Landschaft Dreieich lebten. Er verdient sicherlich eine

wertschätzendere Beachtung in der Öffentlichkeit. Kein Eintrag im DenkXweb.In der sehr interessanten Publikation von Peter F. Stary "Anthropoide Stelen im früheisenzeitlichen Grabkult" (1997) wird auch über Stelen ohne figürliche Gestaltung berichtet. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob unsere Grabstele wirklich keine anthropoide Eigenschaft besitzt. Was bedeutet die Vertiefung im der Stelenmitte? Nabel? Geschlechtsorgan? Hat die Stele einen phallischen Charakter?

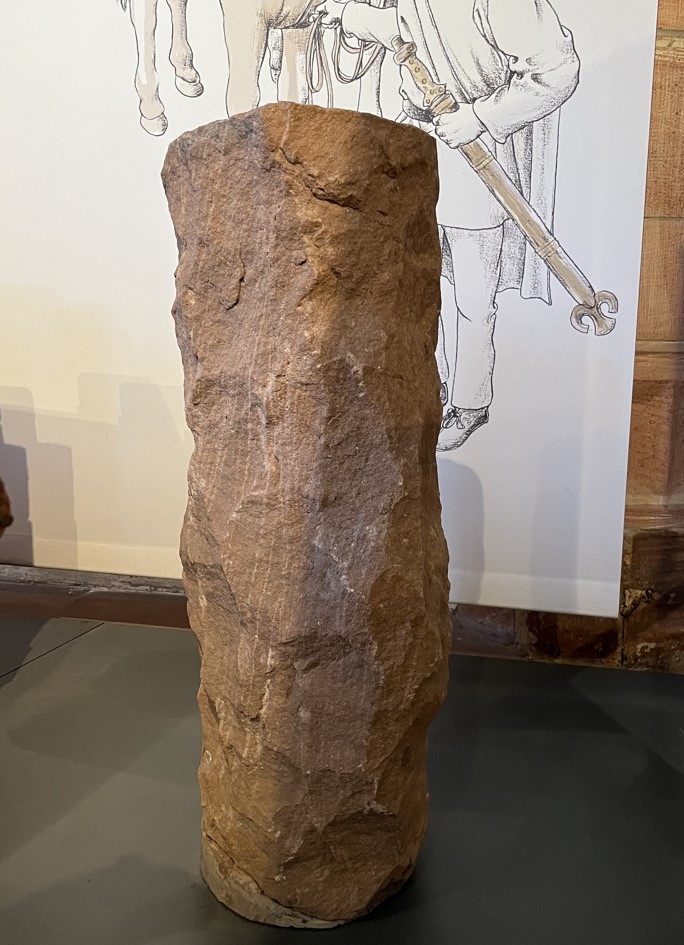

Die Stele aus dem Frankfurter Fürstengrab

findet man neben der rekonstruierten Grabliege aus der

Hallstattzeit im Archäologischen Museum in Frankfurt

(Karmelitenkloster). Es handelt sich um eine roh zugeschlagene

Säule aus rotem Sandstein, die bei Ausgrabungen im Rahmen des Baus

der A661 in den Jahren 1966/67 gefunden wurde. Die geplante

Autobahntrasse verlief über einen großen Grabhügel. In

diesem fand man neben neben der Grabstele reiche Beigaben, die man dem

Verstorbenen mit ins Grab legte. Mehr über das Fürstengrab

erfährt man bei einem lohnenswerten Besuch des Museums.

Die Stele aus dem Frankfurter Fürstengrab

findet man neben der rekonstruierten Grabliege aus der

Hallstattzeit im Archäologischen Museum in Frankfurt

(Karmelitenkloster). Es handelt sich um eine roh zugeschlagene

Säule aus rotem Sandstein, die bei Ausgrabungen im Rahmen des Baus

der A661 in den Jahren 1966/67 gefunden wurde. Die geplante

Autobahntrasse verlief über einen großen Grabhügel. In

diesem fand man neben neben der Grabstele reiche Beigaben, die man dem

Verstorbenen mit ins Grab legte. Mehr über das Fürstengrab

erfährt man bei einem lohnenswerten Besuch des Museums. Literatur: Willms, Christoph: Der Keltenfürst aus Frankfurt. Macht und Totenkult um 700 v.Chr., Archäologische Reihe 19 (Frankfurt 2002)

Bei

den Langener

Hinkelsteinen

(-->Standort)

handelt es sich um eine

Gruppe von vier

Granit-Findlingen mit einer Höhe von 63, 68, 93 und immerhin

146

cm., über die in der heimatgeschichtlichen Literatur nichts

berichtet

ist. Es ist somit auszuschließen, dass es sich um

prähistorische

Objekte handelt. Trotz intensiven Recherchen konnten keine

Informationen über den Zeitpunkt der Aufstellung gefunden

werden. Wahrscheinlich

wurden diese vier

imposanten Steine Anfang der 1970er Jahre dort

platziert. Damals

initiierten die Stadt Langen, das Forstamt und der Langener Verkehrs-

und Verschönerungsverein den "Waldpark Langenfeld",

der aber seit einiger Zeit offensichtlich in Vergessenheit

geraten ist.

Man erreicht die Gruppe vom Parkplatz an der Brücke der

Mörfelder Straße über die B 453

in Langen/Hessen

indem man wenige Meter nach der Schranke einem Pfad nach rechts in den

Wald folgt und sich dann links hält.

Bei

den Langener

Hinkelsteinen

(-->Standort)

handelt es sich um eine

Gruppe von vier

Granit-Findlingen mit einer Höhe von 63, 68, 93 und immerhin

146

cm., über die in der heimatgeschichtlichen Literatur nichts

berichtet

ist. Es ist somit auszuschließen, dass es sich um

prähistorische

Objekte handelt. Trotz intensiven Recherchen konnten keine

Informationen über den Zeitpunkt der Aufstellung gefunden

werden. Wahrscheinlich

wurden diese vier

imposanten Steine Anfang der 1970er Jahre dort

platziert. Damals

initiierten die Stadt Langen, das Forstamt und der Langener Verkehrs-

und Verschönerungsverein den "Waldpark Langenfeld",

der aber seit einiger Zeit offensichtlich in Vergessenheit

geraten ist.

Man erreicht die Gruppe vom Parkplatz an der Brücke der

Mörfelder Straße über die B 453

in Langen/Hessen

indem man wenige Meter nach der Schranke einem Pfad nach rechts in den

Wald folgt und sich dann links hält. Die

Menhiranlage bei Roßdorf liegt eigentlich

auf

Darmstädter Gemarkungsgebiet an der Hirtenwiese am westlichen

Ufer des Ruthsenbachs. -->Standort Sie

besteht aus 6 (laut Wikipedia 14) mehr oder weniger großen

Granitsteinen (Granitporphyr),

die mindestens 1,6 Kilometer transportiert werden

mussten. Erstaunlicherweise wurde die Anlage erst 1966/1967

von

einem Roßdorfer

Heimatforscher entdeckt. Die Steine wurden damals ausgegraben und zu

einer Gruppe rekonstruiert. Die Anlage ist in DenkXweb

als Kulturdenkmal eingetragen. Man erreicht sie vom Parkplatz an der

Straße Darmstadt-Roßdorf gegenüber der

Einfahrt zum

Jugendcamp: 900 Meter nach Norden unter der B 26 durch, dann 500 Meter

rechter Hand über die Wiese und anschließend rechts

abbiegen.

Die

Menhiranlage bei Roßdorf liegt eigentlich

auf

Darmstädter Gemarkungsgebiet an der Hirtenwiese am westlichen

Ufer des Ruthsenbachs. -->Standort Sie

besteht aus 6 (laut Wikipedia 14) mehr oder weniger großen

Granitsteinen (Granitporphyr),

die mindestens 1,6 Kilometer transportiert werden

mussten. Erstaunlicherweise wurde die Anlage erst 1966/1967

von

einem Roßdorfer

Heimatforscher entdeckt. Die Steine wurden damals ausgegraben und zu

einer Gruppe rekonstruiert. Die Anlage ist in DenkXweb

als Kulturdenkmal eingetragen. Man erreicht sie vom Parkplatz an der

Straße Darmstadt-Roßdorf gegenüber der

Einfahrt zum

Jugendcamp: 900 Meter nach Norden unter der B 26 durch, dann 500 Meter

rechter Hand über die Wiese und anschließend rechts

abbiegen.  Der

Darmstädter

Hinkelstein

liegt in einer Grünanlage zusammen mit andern

Granitfindlingen an der alten Stadtmauer zwischen der Stadtbibliothek

und dem Hinkelsturm.

Er ist von der Innenstadt über die

Fußgängerbrücke Holzstraße leicht

zu erreichen. -->Standort

Leider wurde er nicht aufrecht aufgestellt. In DenkXweb

ist nachzulesen, dass er in den Küchenbereich des im Zweiten

Weltkriegs zerstörten Hauses Hinkelsgasse 15 integriert war.

Dort

kann man ein Foto aufrufen (Unterschrift: Kaplaneigasse) in der der

Stein sehr markant auf dem Bürgerstein stehend, sich an ein

Haus

lehnt. Weiterhin ist zu lesen, dass der Stein im Jahre 1912 zum Teil

weggesprengt wurde. Der Stein ist bei Groht nicht erwähnt.

Der

Darmstädter

Hinkelstein

liegt in einer Grünanlage zusammen mit andern

Granitfindlingen an der alten Stadtmauer zwischen der Stadtbibliothek

und dem Hinkelsturm.

Er ist von der Innenstadt über die

Fußgängerbrücke Holzstraße leicht

zu erreichen. -->Standort

Leider wurde er nicht aufrecht aufgestellt. In DenkXweb

ist nachzulesen, dass er in den Küchenbereich des im Zweiten

Weltkriegs zerstörten Hauses Hinkelsgasse 15 integriert war.

Dort

kann man ein Foto aufrufen (Unterschrift: Kaplaneigasse) in der der

Stein sehr markant auf dem Bürgerstein stehend, sich an ein

Haus

lehnt. Weiterhin ist zu lesen, dass der Stein im Jahre 1912 zum Teil

weggesprengt wurde. Der Stein ist bei Groht nicht erwähnt. Der Alsbacher

Hinkelstein steht am Westrand von Alsbach in der

Nähe der Straßenbahnendhaltestelle in einer kleinen

Anlage mit Sitzbänken -->Standort.

Er

besteht aus Malachit, einem seltenen plutonischen Ganggestein, das

durch Vulkanismus entstand. Der Menhir stammt aus einem

Steinbruch

am Luciberg unterhalb des Melibokus bei Zwingenberg. Circa 2000 Jahre

v. Chr. wurde der Hinkelstein an den etwa zwei Kilometer entfernten

Aufstellungsort am Westrand von Alsbach verbracht. Der Hinkelstein hat

ein Gewicht von ca. 3,35 Tonnen. Er ragt etwas mehr als eineinhalb

Meter aus dem Boden, ist gut einen Meter breit und knapp einen halben

Meter dick. Im Jahre 1812 wurden Grabungen unter dem Hinkelstein

gemacht; dabei wurde der Untergrund so instabil, dass der Stein umfiel.

Anschließend eingegraben wurde er 1866 vom Historischen

Verein

für Hessen aus dem Erdreich geholt und wieder an der

ursprünglichen Stelle aufgestellt. Man erreicht

den

Hinkelstein vom Parkplatz der Straßenbahnhaltestelle "Am

Hinkelstein", indem man ca. 250 Meter dem Weg östlich der

Schienen

folgt. Der Hinkelstein ist in Alsbach seht präsent: Neben der

Straßenbahnhaltestelle gibt es eine "Schule am

Hinkelstein",

eine "Hinkelsteinhalle" und eine Straße "Am Hinkelstein".

Mehr

dazu steht in einem Artikel

des Darmstädter Echos. Kein Eintrag im DenkXweb.

Der Alsbacher

Hinkelstein steht am Westrand von Alsbach in der

Nähe der Straßenbahnendhaltestelle in einer kleinen

Anlage mit Sitzbänken -->Standort.

Er

besteht aus Malachit, einem seltenen plutonischen Ganggestein, das

durch Vulkanismus entstand. Der Menhir stammt aus einem

Steinbruch

am Luciberg unterhalb des Melibokus bei Zwingenberg. Circa 2000 Jahre

v. Chr. wurde der Hinkelstein an den etwa zwei Kilometer entfernten

Aufstellungsort am Westrand von Alsbach verbracht. Der Hinkelstein hat

ein Gewicht von ca. 3,35 Tonnen. Er ragt etwas mehr als eineinhalb

Meter aus dem Boden, ist gut einen Meter breit und knapp einen halben

Meter dick. Im Jahre 1812 wurden Grabungen unter dem Hinkelstein

gemacht; dabei wurde der Untergrund so instabil, dass der Stein umfiel.

Anschließend eingegraben wurde er 1866 vom Historischen

Verein

für Hessen aus dem Erdreich geholt und wieder an der

ursprünglichen Stelle aufgestellt. Man erreicht

den

Hinkelstein vom Parkplatz der Straßenbahnhaltestelle "Am

Hinkelstein", indem man ca. 250 Meter dem Weg östlich der

Schienen

folgt. Der Hinkelstein ist in Alsbach seht präsent: Neben der

Straßenbahnhaltestelle gibt es eine "Schule am

Hinkelstein",

eine "Hinkelsteinhalle" und eine Straße "Am Hinkelstein".

Mehr

dazu steht in einem Artikel

des Darmstädter Echos. Kein Eintrag im DenkXweb.  Der Menhir

von Bensheim

steht in einer kleinen Anlage an der Kreuzung

Röderweg mit

Den Straßen Auf der Schnell/Am Hinkelstein (Navi: Am

Hinkelstein

1) -->Standort.

Der

Menhir besteht aus Granit. Er läuft in einer rundlichen

Spitze

aus und weist an seiner südlichen und östlichen Seite

künstliche Bearbeitungsspuren auf. Der Stein hat eine

Höhe

von 140 cm, eine Breite von 90 cm und eine Dicke von 60 cm.

Der Menhir

von Bensheim

steht in einer kleinen Anlage an der Kreuzung

Röderweg mit

Den Straßen Auf der Schnell/Am Hinkelstein (Navi: Am

Hinkelstein

1) -->Standort.

Der

Menhir besteht aus Granit. Er läuft in einer rundlichen

Spitze

aus und weist an seiner südlichen und östlichen Seite

künstliche Bearbeitungsspuren auf. Der Stein hat eine

Höhe

von 140 cm, eine Breite von 90 cm und eine Dicke von 60 cm. Groht merkt noch an, dass der Stein an der Grenze von Chur-Mainz und Erbach steht. Ansonsten ist die Information über diesen Stein recht dünn. Kein Eintrag im DenkXweb.

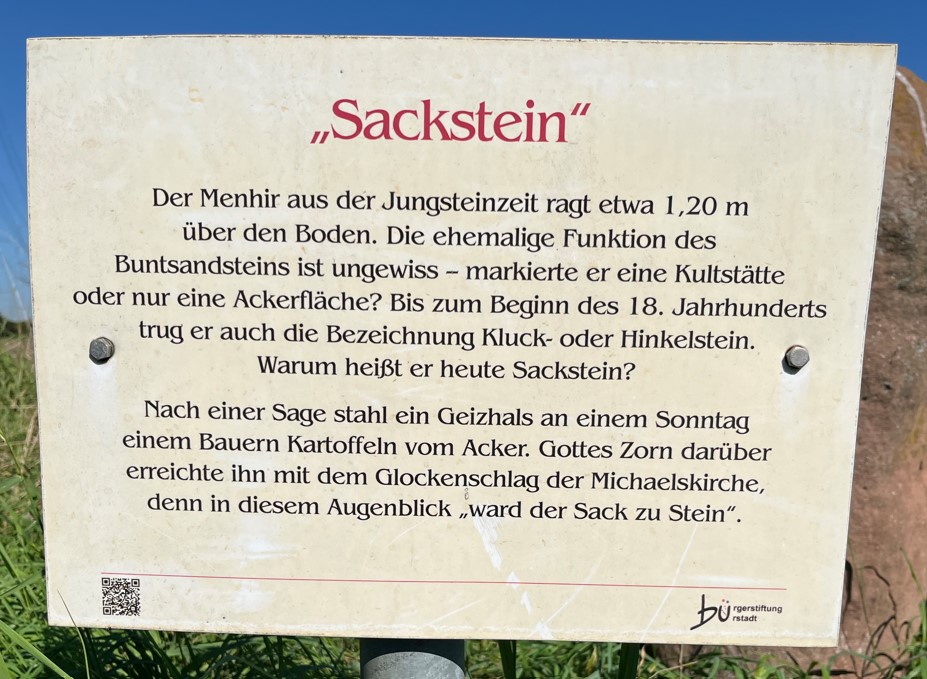

Der Sackstein

von Bürstadt befindet sich im freien Feld in der

Nähe einer Bahnlinie nordwestlich von Bürstadt -->Standort.

Der

Menhir besteht aus rotem Sandstein. Er hat eine Höhe von 115

cm,

eine Breite von 45 cm und eine Tiefe von 47 cm. Er ist

säulenförmig und besitzt eine

unregelmäßige

Oberfläche. Mögliche Bearbeitungsspuren sind

mittlerweile

stark verwittert.

Der Sackstein

von Bürstadt befindet sich im freien Feld in der

Nähe einer Bahnlinie nordwestlich von Bürstadt -->Standort.

Der

Menhir besteht aus rotem Sandstein. Er hat eine Höhe von 115

cm,

eine Breite von 45 cm und eine Tiefe von 47 cm. Er ist

säulenförmig und besitzt eine

unregelmäßige

Oberfläche. Mögliche Bearbeitungsspuren sind

mittlerweile

stark verwittert.Die Bezeichnung Sackstein geht auf eine Sage zurück: Demnach wollte ein Bauer einst an einem Sonntagmorgen einen Sack Kartoffeln füllen. Genau in dem Moment, als er seine Arbeit beendet hatte, fingen die Kirchenglocken an zu läuten. Da wurde der Sack plötzlich so schwer, dass der Bauer ihn nicht mehr heben konnte, denn er war zu Stein geworden.

Man erreicht den Stein von der B44 Ausfahrt Richtung Bobstadt. Nach dem Kreisel links abbiegen zur Kläranlage (oder Navi: Kläranlage Bürstadt). Von dort aus sind es noch 700 Meter Gerader Weg Richtung Eisenbahnlinie. Kein Eintrag im DenkXweb.

Der

Menhir

von Wersau wurde

1977 bei Feldarbeiten entdeckt und etwa 70 m von seinem Fundort

entfernt, auf der Kreisgrenze zwischen Odenwaldkreis und Landkreis

Darmstadt-Dieburg wieder aufgerichtet -->Standort.

Der Menhir besteht aus bergsträßer Diorit; das

Gestein

stammt vom nahe gelegenen Bensenböhlskopf. Der Stein ist

plattenförmig und leicht geschwungen. Sein oberirdisch

sichtbarer

Teil hat eine Höhe von 180 cm, eine Breite von 120 cm und eine

Dicke von 40 cm. Seine Gesamthöhe beträgt 295 cm; die

breiteste Stelle liegt unterirdisch und misst 150 cm (Wikipedia).

Er

soll auch zur Bestimmung des Datums der Tag- und Nachtgleiche

benutzt worden sein. Man erreicht ihn von (Navi) Wersau,

Bahnhofstraße 48 aus, indem man dem Alten Weg (Fortsetzung

der

Bahnhofstraße) 600 Meter nach Nordwesten folgt und dann in

einen

Wiesenweg nach links biegt. Am Waldrand weist ein Schild auf die Alte

Landwehr hin. Nach weiteren 130 Meter den Waldrand entlang erreicht man

den Menhir. Kein Eintrag im DenkXweb.

Der

Menhir

von Wersau wurde

1977 bei Feldarbeiten entdeckt und etwa 70 m von seinem Fundort

entfernt, auf der Kreisgrenze zwischen Odenwaldkreis und Landkreis

Darmstadt-Dieburg wieder aufgerichtet -->Standort.

Der Menhir besteht aus bergsträßer Diorit; das

Gestein

stammt vom nahe gelegenen Bensenböhlskopf. Der Stein ist

plattenförmig und leicht geschwungen. Sein oberirdisch

sichtbarer

Teil hat eine Höhe von 180 cm, eine Breite von 120 cm und eine

Dicke von 40 cm. Seine Gesamthöhe beträgt 295 cm; die

breiteste Stelle liegt unterirdisch und misst 150 cm (Wikipedia).

Er

soll auch zur Bestimmung des Datums der Tag- und Nachtgleiche

benutzt worden sein. Man erreicht ihn von (Navi) Wersau,

Bahnhofstraße 48 aus, indem man dem Alten Weg (Fortsetzung

der

Bahnhofstraße) 600 Meter nach Nordwesten folgt und dann in

einen

Wiesenweg nach links biegt. Am Waldrand weist ein Schild auf die Alte

Landwehr hin. Nach weiteren 130 Meter den Waldrand entlang erreicht man

den Menhir. Kein Eintrag im DenkXweb. Der Monolith

von Klein-Umstadt

wurde 1977 südwestlich des heutigen Standortes

entdeckt und

seltsamerweise hinter einer Pumpstation relativ unzugänglich

wieder aufgestellt. -->Standort.

Der

Menhir besteht aus Odenwälder Sandstein (Rotsandstein). Er hat

einen annähernd rechteckigen Querschnitt (Drachenviereck) und

verjüngt sich auf allen Seiten nach oben hin. Der Stein hat

eine

Gesamthöhe von 133 cm, davon entfallen 102 cm auf den

oberirdisch

sichtbaren Teil. Seine Breite beträgt 59 cm und seine Dicke 50

cm.

Es ist nicht klar, ob es sich um einen vorgeschichtlichen Menhir oder

um einen Grenzstein handelt. Man erreicht ihn

vom

Bahnübergang in Klein-Umstadt (Navi:

Bahnhofstraße 109)

aus den man passiert und der Bahnlinie 270 Meter nach

Nordosten

folgt. Dann biegt man nach links ab und erreicht nach knapp 900 Meter

die Wasserstation, auf deren Rückseite der Stein zu finden ist.

Der Monolith

von Klein-Umstadt

wurde 1977 südwestlich des heutigen Standortes

entdeckt und

seltsamerweise hinter einer Pumpstation relativ unzugänglich

wieder aufgestellt. -->Standort.

Der

Menhir besteht aus Odenwälder Sandstein (Rotsandstein). Er hat

einen annähernd rechteckigen Querschnitt (Drachenviereck) und

verjüngt sich auf allen Seiten nach oben hin. Der Stein hat

eine

Gesamthöhe von 133 cm, davon entfallen 102 cm auf den

oberirdisch

sichtbaren Teil. Seine Breite beträgt 59 cm und seine Dicke 50

cm.

Es ist nicht klar, ob es sich um einen vorgeschichtlichen Menhir oder

um einen Grenzstein handelt. Man erreicht ihn

vom

Bahnübergang in Klein-Umstadt (Navi:

Bahnhofstraße 109)

aus den man passiert und der Bahnlinie 270 Meter nach

Nordosten

folgt. Dann biegt man nach links ab und erreicht nach knapp 900 Meter

die Wasserstation, auf deren Rückseite der Stein zu finden ist. Der

Hohestein

von Kelkheim wurde laut Wikipedia erstmals

1714 erwähnt. Er stand zunächst zwischen Kelkheim und

Fischbach auf dem Hühnerberg, nahe dem Flurstück Am

Hohenstein. Er diente damals dort als

Grenzstein zwischen beiden Gemarkungen. In Fischbach gibt es sowohl

eine Straße "Am Hohenstein" als auch eine "Am

Hühnerberg". Weiter mit Wikipedia: Später

wurde er bei Vermessungsarbeiten umgesetzt und befindet sich heute

nicht weit von seinem vorherigen Standort in einem Obstgarten neben

einem Schuppen (-->Standortangabe)

In dem Eintrag wurden auch Koordinaten des Standortes angegeben, ein

Grund für eine Motorradtour im Sommer 2023 nach Fischbach. Der angegebene

Punkt

lag in einer dichten Hecke. Trotz intensiven Suchens war kein

Hinkelstein am Hinkelsberg zu finden. Ein ehemaliger Studienkollege,

der Kelkheimer Stadtverordnete Dr. Zellhofer, erkundigte sich beim

Stadtarchivar Wirth und erhielt die Auskunft, dass der Stein von dieser

Stelle aus Sicherheitsgründen zum Kelkheimer Bauhof

verbracht

wurde. Dieser war dann Ziel einer weiteren Motorradtour. Der

Stein

lag auf einer Palette im Hochregallager. Er ist insgesamt 141 cm lang,

davon die untere Verdickung 40 cm. Die Breite beträgt

ca. 25

cm, die Tiefe ca. 12 cm. Beide Zahlen sind etwas kleiner als die

Angaben in Wikipedia. Dort wird das Material

als grünlicher

Quarzit bezeichnet. Möglicherweise handelt

es sich eher

um Serizit-Gneis, der heute noch in Fischbach in einem Steinbruch

gewonnen wird. Bei Grote ist der Stein auf seinem alten

Standort abgebildet.

Der

Hohestein

von Kelkheim wurde laut Wikipedia erstmals

1714 erwähnt. Er stand zunächst zwischen Kelkheim und

Fischbach auf dem Hühnerberg, nahe dem Flurstück Am

Hohenstein. Er diente damals dort als

Grenzstein zwischen beiden Gemarkungen. In Fischbach gibt es sowohl

eine Straße "Am Hohenstein" als auch eine "Am

Hühnerberg". Weiter mit Wikipedia: Später

wurde er bei Vermessungsarbeiten umgesetzt und befindet sich heute

nicht weit von seinem vorherigen Standort in einem Obstgarten neben

einem Schuppen (-->Standortangabe)

In dem Eintrag wurden auch Koordinaten des Standortes angegeben, ein

Grund für eine Motorradtour im Sommer 2023 nach Fischbach. Der angegebene

Punkt

lag in einer dichten Hecke. Trotz intensiven Suchens war kein

Hinkelstein am Hinkelsberg zu finden. Ein ehemaliger Studienkollege,

der Kelkheimer Stadtverordnete Dr. Zellhofer, erkundigte sich beim

Stadtarchivar Wirth und erhielt die Auskunft, dass der Stein von dieser

Stelle aus Sicherheitsgründen zum Kelkheimer Bauhof

verbracht

wurde. Dieser war dann Ziel einer weiteren Motorradtour. Der

Stein

lag auf einer Palette im Hochregallager. Er ist insgesamt 141 cm lang,

davon die untere Verdickung 40 cm. Die Breite beträgt

ca. 25

cm, die Tiefe ca. 12 cm. Beide Zahlen sind etwas kleiner als die

Angaben in Wikipedia. Dort wird das Material

als grünlicher

Quarzit bezeichnet. Möglicherweise handelt

es sich eher

um Serizit-Gneis, der heute noch in Fischbach in einem Steinbruch

gewonnen wird. Bei Grote ist der Stein auf seinem alten

Standort abgebildet.  Am 19.5.2024 wurde der Stein im Kelkheimer Stadtmuseum im Rahmen eines

Vortrags von Frau Dr. Kristin Funke der Öffentlichkeit

vorgestellt. Sie wies darauf hin, dass seine Funktion als ehemaliger

Grenzstein nachgewiesen ist. Bei einer Nachgrabung an dem ehemaligen

Standort fand man Tonscherben, die als Zeugen unter dem Stein lagen

sowie steinzeitliche Pfeilspitzen im Füllmaterial (!). Aus diesem

Befund und der Tatsache, dass der Hünerberg in der Jungsteinzeit

besiedelt war, schloss sie auf einen megalithischen Ursprung (ca. 5000 v.Chr.).

Am 19.5.2024 wurde der Stein im Kelkheimer Stadtmuseum im Rahmen eines

Vortrags von Frau Dr. Kristin Funke der Öffentlichkeit

vorgestellt. Sie wies darauf hin, dass seine Funktion als ehemaliger

Grenzstein nachgewiesen ist. Bei einer Nachgrabung an dem ehemaligen

Standort fand man Tonscherben, die als Zeugen unter dem Stein lagen

sowie steinzeitliche Pfeilspitzen im Füllmaterial (!). Aus diesem

Befund und der Tatsache, dass der Hünerberg in der Jungsteinzeit

besiedelt war, schloss sie auf einen megalithischen Ursprung (ca. 5000 v.Chr.). Dies ist eine schöne Hypothese, die sich wahrscheinlich nicht endgültig beweisen lässt. Aber: Für einen megalitheischen Menhir besitzt der Stein nicht die für einen Menhir typische Gestalt. Er ist m.E. zu klein und zu schmal. Diese Zerbechlichkeit ist m.E. auch der Grund, dass der Stein nicht als Grenzstein konzipiert worden ist. Ein Argument gegen die Megalith-Hypothese brachte der ehemalige Stadtarchivar Dietrich Kleipa in einem interessanten Diskussionsbeitrag vor: Die Oberfläche des Steins sieht nicht so aus, als dass sie 7000 Jahre der Witterung ausgesetzt wäre.

Für mich ist die These wahrscheinlicher, dass es sich eher um eine eisenzeitliche Grabstele handelt. Auf dem Hühnerberg gab es neben einer jungsteinzeitlichen Siedlung (FAZ vom 15.05.2024) auch Zeichen einer Besiedlung in der frühen Latenezeit (um 500 v. Chr.). S. dazu auch die Ausarbeitung von Sturm-Berger. Kein Eintrag im DenkXweb.

Der

Gluckenstein

in Bad Homburg steht mitten auf dem Bürgersteig am

Gluckensteinweg 99 (Navi) im Stadtteil Kirdorf an der Gesamtschule Am

Gluckenstein. -->Standort

. Es soll sich um einen ehemaligen Grenzstein zwischen den Gemarkungen Kirdorf und

Homburg gehandelt haben. Wikipedia: Der Stein mit einem

Gewicht von etwa zwölf Zentnern befand sich Anfang

des 20. Jahrhunderts noch auf dem freien Feld

Der

Gluckenstein

in Bad Homburg steht mitten auf dem Bürgersteig am

Gluckensteinweg 99 (Navi) im Stadtteil Kirdorf an der Gesamtschule Am

Gluckenstein. -->Standort

. Es soll sich um einen ehemaligen Grenzstein zwischen den Gemarkungen Kirdorf und

Homburg gehandelt haben. Wikipedia: Der Stein mit einem

Gewicht von etwa zwölf Zentnern befand sich Anfang

des 20. Jahrhunderts noch auf dem freien Feld  und ragte zwei Meter in

die Höhe. Eine erste urkundliche Erwähnung als

Grenzstein zwischen

Kirdorf und Homburg stammt aus dem Jahr 1536. Im Laufe des 20.

Jahrhunderts wuchsen Bad Homburg und Kirdorf immer weiter aufeinander

zu und verschmolzen letztlich. Durch Aufschüttungen im Rahmen

der

jeweiligen Baumaßnahmen wurde der Stein immer weiter

zugeschüttet und ragte 1954 nur noch 1,45 Meter und 1965 nur

noch

1,15 Meter hoch aus der Erde. Heute liegt der Stein inmitten der

Bebauung.

und ragte zwei Meter in

die Höhe. Eine erste urkundliche Erwähnung als

Grenzstein zwischen

Kirdorf und Homburg stammt aus dem Jahr 1536. Im Laufe des 20.

Jahrhunderts wuchsen Bad Homburg und Kirdorf immer weiter aufeinander

zu und verschmolzen letztlich. Durch Aufschüttungen im Rahmen

der

jeweiligen Baumaßnahmen wurde der Stein immer weiter

zugeschüttet und ragte 1954 nur noch 1,45 Meter und 1965 nur

noch

1,15 Meter hoch aus der Erde. Heute liegt der Stein inmitten der

Bebauung.Ob es sich tatsächlich um einen prähistorischen Menhir handelt, ist unklar. Im Gebiet des Vordertaunus gibt es Funde der Megalithkultur. Der Form nach könnte es sich um einen Menhir handeln. Spuren einer Bearbeitung finden sich jedoch nicht. Ebenso ist aber auch denkbar, dass es sich um einen Findling handelt. Der Gluckenstein ist in DenkXweb eingetragen: Der Bannstein, ehemals auch "Scherer" genannt (1536) zählt zu den ältesten bekannten Hoheitszeichen in Hessen.

Der Menhir

von Ober-Mörlen erreicht

man von der Kapelle am nordöstlichen Ortseingang der B 275,

indem

man dem Kehlweg (Navi) 1,5 km folgt und dann in den Weg "Am

Menhir"

nach links einbiegt. Er steht nach weiteren 700 Metern in einem kleinen

Hain. -->Standort Wikipedia:

Der

Menhir besteht aus Brekzie, die vor allem aus Milchquarz, Kappenquarzen

und Schiefergeröllen zusammengesetzt ist; das Material stammt

vom

nahe gelegenen Galgenberg. Der Stein ist plattenförmig und

oben

abgerundet. Er hat eine Höhe von 250 cm, eine Breite von 200

cm

und eine Tiefe von 110 cm. Er ist in DenkXweb

verzeichnet. Danach wurde er 1975 bei

Flurbereinigungsmaßnahmen im Erdreich gefunden und daraufhin

750 Meter westlich des Fundortes

aufgestellt.

Der Menhir

von Ober-Mörlen erreicht

man von der Kapelle am nordöstlichen Ortseingang der B 275,

indem

man dem Kehlweg (Navi) 1,5 km folgt und dann in den Weg "Am

Menhir"

nach links einbiegt. Er steht nach weiteren 700 Metern in einem kleinen

Hain. -->Standort Wikipedia:

Der

Menhir besteht aus Brekzie, die vor allem aus Milchquarz, Kappenquarzen

und Schiefergeröllen zusammengesetzt ist; das Material stammt

vom

nahe gelegenen Galgenberg. Der Stein ist plattenförmig und

oben

abgerundet. Er hat eine Höhe von 250 cm, eine Breite von 200

cm

und eine Tiefe von 110 cm. Er ist in DenkXweb

verzeichnet. Danach wurde er 1975 bei

Flurbereinigungsmaßnahmen im Erdreich gefunden und daraufhin

750 Meter westlich des Fundortes

aufgestellt.  Der

Menhir vom Butzbach wurde 1978 entdeckt

und auf der westlichen Seite der B3 neu aufgestellt. -->Standort

Man erreicht ihn, wenn man sein Fahrzeug im

Bereich der Alten Wetzlarer Straße 47

(Navi) abstellt und von der Kreuzung mit

der B3

dem Fahrradweg in nördlicher Richtung folgt, bis man die

Leitplanken erreicht. Der Stein steht dann auf der anderen

Straßenseite unterhalb des Lidl-Logos im Gebüsch.

Wikipedia: Der

Menhir besteht aus

Taunus-Quarzit. Er ist plattenförmig und verjüngt

sich nach

oben. Der Stein hat eine Gesamthöhe von 272 cm, eine Breite

von

125 cm und eine Tiefe von 80 cm. Die dickste und breiteste Stelle

befindet sich unter der Erde. Der oberirdisch sichtbare Teil hat eine

Höhe von 170 cm, eine Breite von 120 cm un eine Tiefe von 70

cm. Ich versuche, noch weitere Informationen über

diesen Stein zu erhalten. Kein Eintrag im DenkXweb.

Der

Menhir vom Butzbach wurde 1978 entdeckt

und auf der westlichen Seite der B3 neu aufgestellt. -->Standort

Man erreicht ihn, wenn man sein Fahrzeug im

Bereich der Alten Wetzlarer Straße 47

(Navi) abstellt und von der Kreuzung mit

der B3

dem Fahrradweg in nördlicher Richtung folgt, bis man die

Leitplanken erreicht. Der Stein steht dann auf der anderen

Straßenseite unterhalb des Lidl-Logos im Gebüsch.

Wikipedia: Der

Menhir besteht aus

Taunus-Quarzit. Er ist plattenförmig und verjüngt

sich nach

oben. Der Stein hat eine Gesamthöhe von 272 cm, eine Breite

von

125 cm und eine Tiefe von 80 cm. Die dickste und breiteste Stelle

befindet sich unter der Erde. Der oberirdisch sichtbare Teil hat eine

Höhe von 170 cm, eine Breite von 120 cm un eine Tiefe von 70

cm. Ich versuche, noch weitere Informationen über

diesen Stein zu erhalten. Kein Eintrag im DenkXweb.  Der Kräppelstein

vom Münzenberg befindet sich in einer

kleinen Anlage an der

östlichen

Brückenrampe (Wetterstraße) der K166 über

die A 45. Die

K166 ist die Verbindungsstraße von Münzenberg nach

Trais

Münzenberg -->Standort.

Wikipedia: Der

Menhir besteht aus Konglomeratgestein vom nahe gelegenen Steinberg; der

Menhir bei Muschenheim besteht aus dem gleichen Material. Der

Kräppelstein ist unregelmäßig geformt und

läuft

leicht spitz zu. Er hat eine Gesamthöhe von 330 cm (davon 240

cm

oberirdisch), eine Breite von 160 cm und eine Tiefe von 120 cm. Der

Stein lag ursprünglich halb vergraben und wurde 1978 in der

Nähe seines ursprünglichen Standorts wieder

aufgerichtet.[1]

Auf seiner Oberfläche sind mehrere kleine Löcher

erkennbar. Kein Eintrag im DenkXweb.

Der Kräppelstein

vom Münzenberg befindet sich in einer

kleinen Anlage an der

östlichen

Brückenrampe (Wetterstraße) der K166 über

die A 45. Die

K166 ist die Verbindungsstraße von Münzenberg nach

Trais

Münzenberg -->Standort.

Wikipedia: Der

Menhir besteht aus Konglomeratgestein vom nahe gelegenen Steinberg; der

Menhir bei Muschenheim besteht aus dem gleichen Material. Der

Kräppelstein ist unregelmäßig geformt und

läuft

leicht spitz zu. Er hat eine Gesamthöhe von 330 cm (davon 240

cm

oberirdisch), eine Breite von 160 cm und eine Tiefe von 120 cm. Der

Stein lag ursprünglich halb vergraben und wurde 1978 in der

Nähe seines ursprünglichen Standorts wieder

aufgerichtet.[1]

Auf seiner Oberfläche sind mehrere kleine Löcher

erkennbar. Kein Eintrag im DenkXweb.  Das Megalith-Grab

Heiliger Stein bei Muschenheim

(Ortsteil von Lich) erreicht man am besten von der

Hessengasse

39 in Muschenheim (Navi) aus. Man folgt dem Weg an

Aussiedlerhöfen

vorbei.

Nach 1300 Meter biegt man nach rechts bergauf (-->Standort)

Die jungsteinzeitliche Megalithanlage wurde bereits 1893 von

Friedrich Kofler ausgegraben 1913 erneut untersucht und zwischen 1989

und 2003 restauriert wurde. Die Anlage besteht aus einer 80 cm hohen

Grabkammer, die von drei großen 6-7 Tonnen schweren

Steinen

überdeckt und über einen Gang von Norden

zugänglich ist. Neben dem Eingangsbereich steht ein

großer

2,75 Meter aus dem Boden ragender Menhir. Seltsamerweise

ist das Megalith-Grab nicht als Kulturdenkmal gelistet. In

einem Artikel

vom Manfred Menke

wird die archäologischen Ausgrabungen und Befunde

ausführlich beschrieben. Auch die drei Tafeln am Grab geben

interessante Einblicke.

Das Megalith-Grab

Heiliger Stein bei Muschenheim

(Ortsteil von Lich) erreicht man am besten von der

Hessengasse

39 in Muschenheim (Navi) aus. Man folgt dem Weg an

Aussiedlerhöfen

vorbei.

Nach 1300 Meter biegt man nach rechts bergauf (-->Standort)

Die jungsteinzeitliche Megalithanlage wurde bereits 1893 von

Friedrich Kofler ausgegraben 1913 erneut untersucht und zwischen 1989

und 2003 restauriert wurde. Die Anlage besteht aus einer 80 cm hohen

Grabkammer, die von drei großen 6-7 Tonnen schweren

Steinen

überdeckt und über einen Gang von Norden

zugänglich ist. Neben dem Eingangsbereich steht ein

großer

2,75 Meter aus dem Boden ragender Menhir. Seltsamerweise

ist das Megalith-Grab nicht als Kulturdenkmal gelistet. In

einem Artikel

vom Manfred Menke

wird die archäologischen Ausgrabungen und Befunde

ausführlich beschrieben. Auch die drei Tafeln am Grab geben

interessante Einblicke.

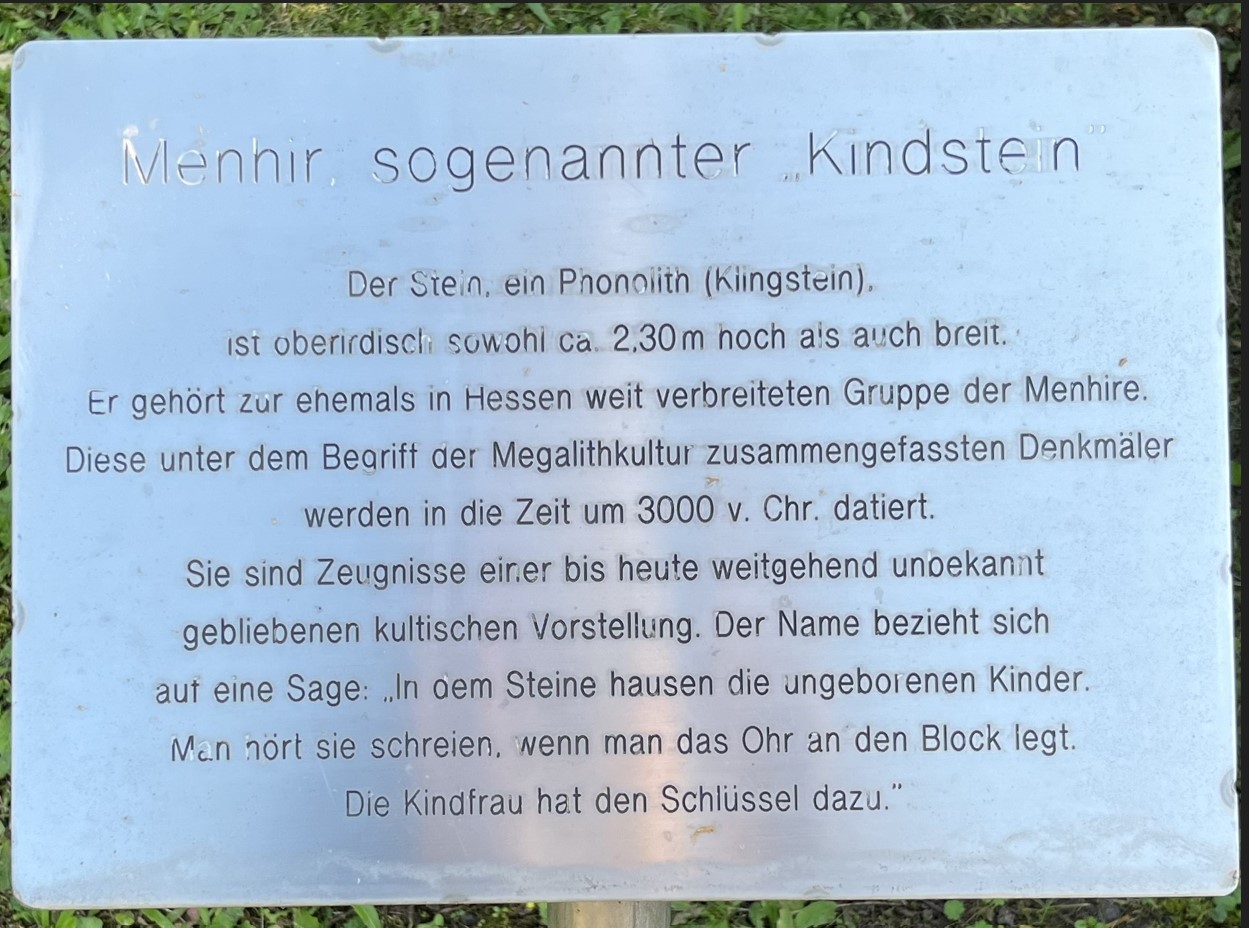

Der Kindstein von

Unter-Widdersheim (Ortsteil von Nidda) steht in einer kleinen

Anlage an der Straße "Zum Kindstein", Navi: Nr. 4, -->Standort.

In Wikipedia ist zu lesen: Der

Menhir besteht aus Phonolith; das nächste Vorkommen dieses

Gesteins liegt in einer Entfernung von etwa 5–6 km. Er hat

einen

annähernd ovalen Querschnitt, verjüngt sich nach oben

hin und

läuft in einer markanten Spitze aus. Der Stein hat eine

Höhe

von 255 cm, eine Breite von 230 cm und eine Tiefe von 100 cm.

Der

Name des Steins geht auf eine Sage zurück. Laut dieser sollen

in

ihm ungeborene Kinder hausen, deren Schreie man hören kann,

wenn

man das Ohr an den Stein hält. -->

Hier ist ein Artikel von Friedrich Kofler aus dem Jahr 1886

über den Kindstein aufzurufen. Einer anderen Beschreibung

ist zu entnehmen, dass er auf seinem Originalstandplatz steht. Kein Eintrag im DenkXweb.

Der Kindstein von

Unter-Widdersheim (Ortsteil von Nidda) steht in einer kleinen

Anlage an der Straße "Zum Kindstein", Navi: Nr. 4, -->Standort.

In Wikipedia ist zu lesen: Der

Menhir besteht aus Phonolith; das nächste Vorkommen dieses

Gesteins liegt in einer Entfernung von etwa 5–6 km. Er hat

einen

annähernd ovalen Querschnitt, verjüngt sich nach oben

hin und

läuft in einer markanten Spitze aus. Der Stein hat eine

Höhe

von 255 cm, eine Breite von 230 cm und eine Tiefe von 100 cm.

Der

Name des Steins geht auf eine Sage zurück. Laut dieser sollen

in

ihm ungeborene Kinder hausen, deren Schreie man hören kann,

wenn

man das Ohr an den Stein hält. -->

Hier ist ein Artikel von Friedrich Kofler aus dem Jahr 1886

über den Kindstein aufzurufen. Einer anderen Beschreibung

ist zu entnehmen, dass er auf seinem Originalstandplatz steht. Kein Eintrag im DenkXweb.

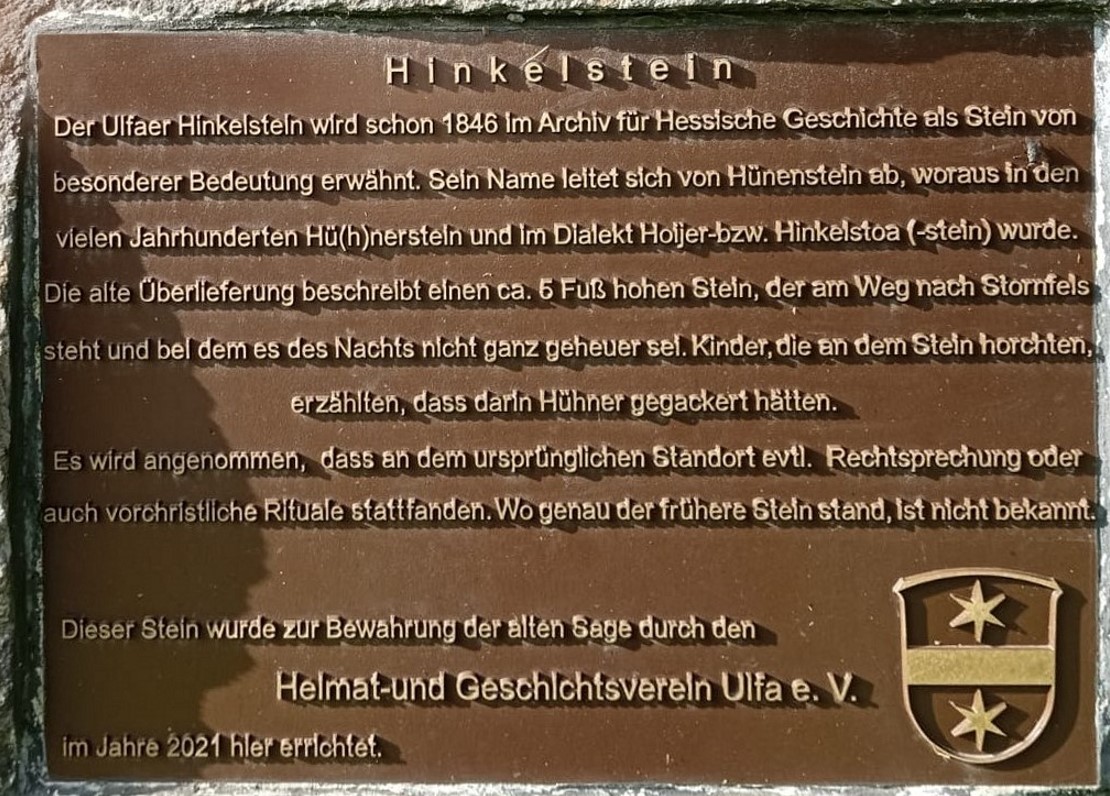

Die Ulfaer Hinkelsteine sind etwas Besonderes: Das Haus

Steinstraße 5 in Ulfa -->Standort ist

im DenkXweb als Kulturdenkmal eingetragen. Im Text ist zu

lesen: "Über Basaltsockel mit interessantem

Radabweiser (roh

behauener, großer Stein, vielleicht ein Menhir)". Mer waases

net. Aber die Ulfaaner haben sich vor das Schützenhaus einen

neuen

Hinkelstein aufgestellt (-->Standort).

Auf dem Metallschild ist zu lesen, dass der anscheinend verschwundene 5

Fuß hohe Ulfaer Hinkelstein an dem Weg nach

Stornfels stand.

Zur Erinnerung an diesen Stein wurde vom Heimat-

und Geschichtsverein im Jahr 2021 ein neuer

Hinkelstein aufgestellt.

Die Ulfaer Hinkelsteine sind etwas Besonderes: Das Haus

Steinstraße 5 in Ulfa -->Standort ist

im DenkXweb als Kulturdenkmal eingetragen. Im Text ist zu

lesen: "Über Basaltsockel mit interessantem

Radabweiser (roh

behauener, großer Stein, vielleicht ein Menhir)". Mer waases

net. Aber die Ulfaaner haben sich vor das Schützenhaus einen

neuen

Hinkelstein aufgestellt (-->Standort).

Auf dem Metallschild ist zu lesen, dass der anscheinend verschwundene 5

Fuß hohe Ulfaer Hinkelstein an dem Weg nach

Stornfels stand.

Zur Erinnerung an diesen Stein wurde vom Heimat-

und Geschichtsverein im Jahr 2021 ein neuer

Hinkelstein aufgestellt.  Der unvoreingenommene Besucher

fragt sich

natürlich, ob der Radabweiser-Hinkelstein nicht der

anscheinend

verschwundene Hinkelstein sein könne. -->

Hier ein Bericht der FNP über die Aufstellung des

neuen Steins.

Der unvoreingenommene Besucher

fragt sich

natürlich, ob der Radabweiser-Hinkelstein nicht der

anscheinend

verschwundene Hinkelstein sein könne. -->

Hier ein Bericht der FNP über die Aufstellung des

neuen Steins.