Die Waldabteilungssteine im Mönch(bruch)wald

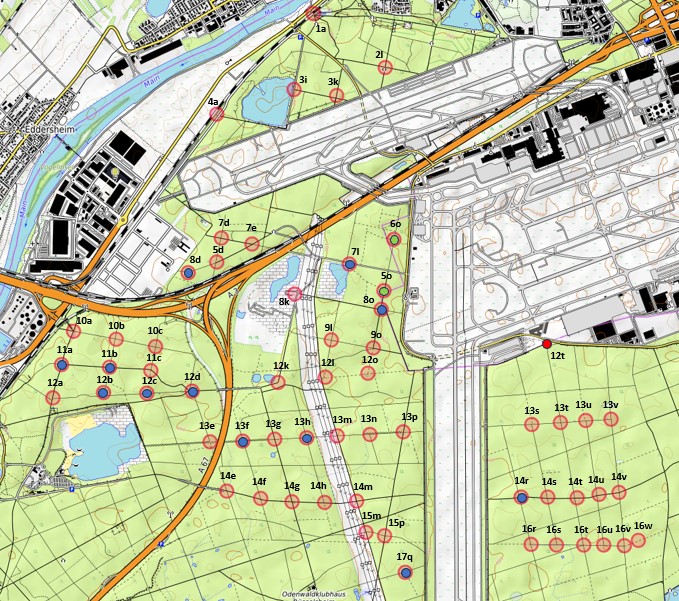

Die

Steine stehen in einem Waldgebiet, das im

Norden von dem Mönchwald-Grenzweg, im

Süden in etwa von der

Rüsselsheimer Grenzschneise, im Westen von der Stockschneise und im

Osten von der

Grohhaus-Schneise eingeschlossen ist. Die Nomenklatur der

Steine wird durch die Schneisennamen festgelegt. (Pro domo: mv7e müsste eigenlich mv7/5 heißen) Auf

der Übersichtskarte oben sind die Standorte der

Steine eingetragen (blau: umliegende

Steine, grün:

zerbrochene Steine).

Durch

den Flughafenausbau, dem Autobahnbau und den Kiesabbau sind viele der

Steine

verlorengegangen.

Die

Steine stehen in einem Waldgebiet, das im

Norden von dem Mönchwald-Grenzweg, im

Süden in etwa von der

Rüsselsheimer Grenzschneise, im Westen von der Stockschneise und im

Osten von der

Grohhaus-Schneise eingeschlossen ist. Die Nomenklatur der

Steine wird durch die Schneisennamen festgelegt. (Pro domo: mv7e müsste eigenlich mv7/5 heißen) Auf

der Übersichtskarte oben sind die Standorte der

Steine eingetragen (blau: umliegende

Steine, grün:

zerbrochene Steine).

Durch

den Flughafenausbau, dem Autobahnbau und den Kiesabbau sind viele der

Steine

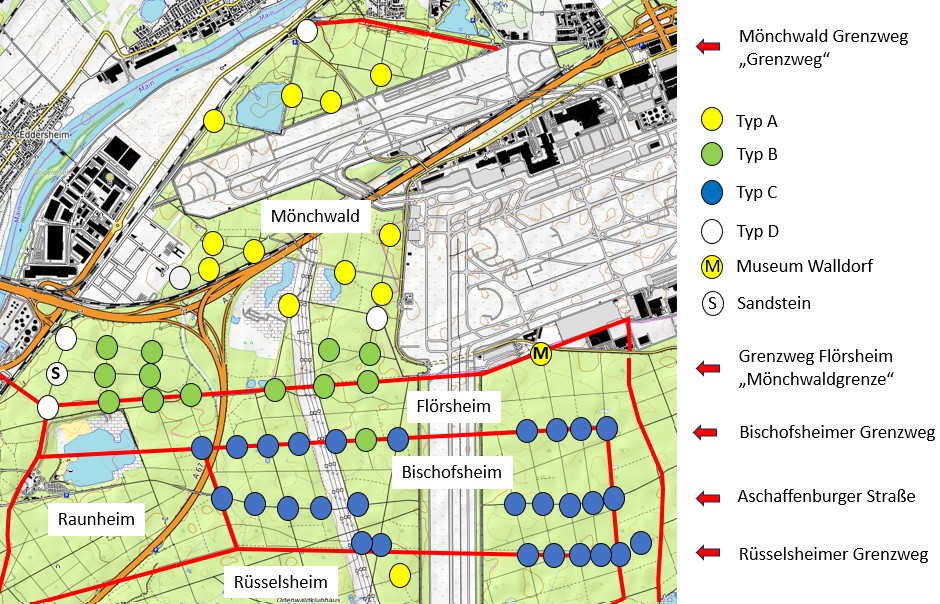

verlorengegangen. Dieses Gebiet erstreckt sich über Teile der historischen Fünfdorfmark im Mönchbruchwald und des weiter nördlich liegenden Mönchwaldes. Die Fünfdorfmark war ein Markwald, der 1826 aufgeteilt wurde. Der Karte unten ist zu entnehmen, dass sich die Steine - bis auf mw17q - in den historischen Gemarkungen Bischofsheim, Flörsheim und Mönchwald (früher eine selbstständige Gemarkung) befinden. Die Steine stehen zu einem großen Teil auf den historischen Gemarkungsgrenzen. Die eigentlichen Grenzsteine dieser Grenzlinien werden im Kapitel "Mönchbruch-Gemarkungssteine" beschrieben. Heute teilen sich gemarkungsmäßig die Städte Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach dieses Gebiet (s. Gemarkungsgrenzen).

Auf der Karte bedeuten die farbigen Punkte die verschiedenen Typen von Waldabteilungssteinen. Die Darstellung beruht auf einer Tabelle von Clara Hartmann. Sie konnte vier Typen von Waldabteilungssteinen klassifizieren:

Typ A:

Gelbe Punkte / Quadratisch, gerade, Beton, massiv /

Serifenschrift weiß /

Typ A:

Gelbe Punkte / Quadratisch, gerade, Beton, massiv /

Serifenschrift weiß / Größe etwas uneinheitlich. Ca. 35-40 cm Kantenlänge, bis zu 70 cm hoch.

Typ B: Grüne Punkte / Quadratisch, konisch, Betonhohlkörper / Schrift schmal, serifenlos

Kantenlänge oben 35 cm, unten 45 cm Höhe: 75 cm

Typ C: Blaue Punkte / Quadratisch, konisch, Betonhohlkörper / Frakturschrift, blau /

Kantenlänge oben 35 cm, unten 45 cm Höhe: 100 cm

Typ D: Weiße Punkte / Steine, die sich nicht eindeutig unter A, B oder C typisieren lassen

Hier ihre Detailbeschreibung:

| Typ

A im Norden Die Steine im Norden (Typ A) haben eine quadratische Grundform und bestehen aus massivem Beton. Ihre Kantenlänge beträgt ca. 35-40 cm, und sie sind zwischen 40 und 70 cm hoch (je nachdem, wie tief sie stehen). An den Seiten ist deutlich ein 20 cm hohes Schriftfeld aus glattem Beton zu sehen, darunter und darüber ist der Beton recht grob. Die Steine tragen zu zwei Seiten die Namen der Waldwege/Schneisen in einer eingeprägten Serifenschrift. Die originale Bemalung sah vermutlich so aus, dass das Schriftfeld oben und unten mit einer weißen Linie versehen wurden, und die Schrift selbst war weiß. Mit einer Ausnahme ist am Kopf keine Beschriftung erkennbar, was aber auch ein Ergebnis der Verwitterung sein könnte. Bei einigen Steinen ist aber eine Vierteilung erkennbar. Von diesen Steinen haben sich nur ca. 10 erhalten, zu stark wurde das Gebiet in den letzten 100 Jahren von Flächen des Frankfurter Flughafens, Sandgruben und Straßenbauten durchschnitten. Insgesamt sind die Steine nicht ganz so einheitlich gestaltet, der Zustand ist recht unterschiedlich, einige sind zerbrochen. Einige dieser Steine wurden in den letzten Jahren mit frischer Farbe versehen, allerdings (vermutlich) anders als die historische Bemalung.    / / |

| Typ

B in der „Mitte“ Die „mittleren“ Steine (Typ B) sind einheitlicher gestaltet. Die Grundform ist quadratisch mit abgeschrägten Ecken. Sie bestehen aus Beton, jetzt aber als konischer Hohlkörper. Oben beträgt die Kantenlänge 35 cm, am Fuß 45 cm. Sie sind insgesamt 75 cm hoch, davon ragen ca. 30-60 cm aus der Erde. Der Beton ist ungefähr 10 cm dick, die Innenhöhe beträgt 55 cm. Die Steine haben im oberen Bereich ein Schriftfeld, das sich aber i.d.R. nicht vom übrigen Stein abhebt. Die Beschriftung ist häufig nur noch schwach erkennbar, die Schneisennamen waren nicht besonders tief eingeprägt. Hier wurde eine schmale serifenlose Schrift verwendet. Das Schriftfeld war ursprünglich wohl weiß bemalt, die Farbe der Schrift lässt sich nicht mehr feststellen. Auf dem Kopf der Steine ist nichts erkennbar. Von diesen Steinen haben sich ca. 12 erhalten, und zumindest die südliche und westliche Grenze des besteinten Gebiets lässt sich gut ausmachen. Aber auch hier ist das Waldgebiet heute durch Sandgewinnung und Straßen deutlich verändert.    |

| Typ

C im Süden Am einheitlichsten und am besten erhalten sind die Steine im Süden. Sie ähneln Typ B, sind aber etwas größer. Sie haben ebenfalls eine quadratische Grundform mit abgeschrägten Ecken und bilden einen konischen Hohlkörper aus Beton. Oben beträgt die Kantenlänge 35 cm, am Fuß 45 cm. Sie sind insgesamt 100 cm hoch, davon ragen im Durchschnitt 75 cm aus der Erde. Der Beton ist ungefähr 10 cm dick, die Innenhöhe beträgt 65 cm. Auch diese Steine sind im oberen Bereich mit den Schneisennamen beschriftet, hier wurde eine Frakturschrift verwendet. Die Farbgebung ist auf manchen Steinen noch gut erkennbar. Das Schriftfeld war weiß bemalt, die eingeprägte Schrift blau ausgemalt. Bei diesen Steinen ist auch der Kopf beschriftet, je nach Standort sind 1, 2 oder 4 Zahlen und eine entsprechende Unterteilung eingeprägt. Die Zahlen entsprechen den Waldabteilungen des Forstes, die auch nach über 100 Jahren noch immer die gleichen Nummern haben. An den Beschriftungen am Kopf lässt sich auch ablesen, ob man sich am Rand des Waldgebiets oder mittendrin befindet. Von diesen Steinen ist noch ein großer Teil erhalten, es fehlen fast nur die, wo heute das Gelände des Frankfurter Flughafens (hier die Startbahn West) und die A 67 entlangführen. Insgesamt gibt es noch ca. 25 Exemplare!       |

Clara Hartmann hatte 2020 nach ihren Expeditionen in den Mönch(bruch)wald eine Tabelle mit den Eigenschaften aller Waldabteilungssteine erstellt. Eine bemerkenswerte Fleißarbeit! Einige wenige Korrekturen wurden von mir eingefügt.

Am Wasserlochweg findet man einen 6 x 8 Meter großen Betonbau mit einer Inschrift "1912", der möglicherweise als Versorgungsraum für Jagdgesellschaften vorgesehen war -->Standort.

In der Broschüre von Dietrich Kulsch: "Das Damwild im Rhein-Main-Gebiet, Bezirk Mönchbruch" wird ausführlich über die Geschichte dieses Jagdgebietes referiert. Es war Teil des umfangreichen Gerauer Wildparks, der zum Schutz der umliegenden Felder eingezäunt war. 1907 hatten die Herren von Opel (genannt werden Karl und Wilhelm) 7661 ha Gelände in der ehemaligen Fünfdorfmark gepachtet. 1918 wurde ein kleineres Revier an "Wilhelm und Fritz von Opel" verpachtet. Möglicherweise handelte es sich um Vater und Sohn (der Bruder von Wilhelm nannte sich nicht "von"). 1930 wurde eine Jagdgenossenschaft gegründet. Mitglieder waren Wilhelm von Opel und Fritz von Opel. 1938 verzichteten die Herren von Opel auf die Verlängerung der Jagdpachtverträge. Die der Familie gehörende Jagdhütte wurde später dem Odenwaldklub übereignet.

Im Juli 2024 suchte ich mit dem Fahrrad an drei Nachmittagen alle 60 Standorte der Waldabteilungssteine auf und dokumentierte sie fotografisch. Die Bilder sind in einem Ordner in der Magenta Cloud aufrufbar. Einige Steine konnte ich unter dem wuchernden Brombeerranken nicht finden. Ersatzhalber wurden im Folder einige Bilder aus vergangenen Begehungen eingestellt. --> HIER ist die GPX-Datei zum Import der Koordinaten in Kartensysteme

Einige Steine verdienen besondere Aufmerksamkeit:

Nördlich

der Autobahn A3 sind einige Steine weiß gestrichen. Die

Beschriftung wurde schwarz ausgemalt. Dieser Wald gehört zum

Stadtwald Kelsterbach, der von der Stadt selbst bewirtschaftet wird. Das sieht eigentlich recht

hübsch aus. Allerdings zeigt die nebenstehende Abbildung von Stein mw7e,

dass die weiße Farbe recht schnell verschmutzt (Fotos von 2020

und 2024). Wie der Zahn der Zeit an den Steinen nagt, zeigen die beiden Bilder des Steines mw13g darunter, aus den Jahren 2014 und 2024.

Nördlich

der Autobahn A3 sind einige Steine weiß gestrichen. Die

Beschriftung wurde schwarz ausgemalt. Dieser Wald gehört zum

Stadtwald Kelsterbach, der von der Stadt selbst bewirtschaftet wird. Das sieht eigentlich recht

hübsch aus. Allerdings zeigt die nebenstehende Abbildung von Stein mw7e,

dass die weiße Farbe recht schnell verschmutzt (Fotos von 2020

und 2024). Wie der Zahn der Zeit an den Steinen nagt, zeigen die beiden Bilder des Steines mw13g darunter, aus den Jahren 2014 und 2024. Vom Stein mw5o ist nur noch der untere Teil vorhanden. 2020 lag dort

auch noch der obere Teil, irritierenderweise zweimal mit

"Wasserloch" beschriftet. Der Rätsels Lösung: Er steht an der

Kreuzung Wasserlochweg mit der Wasserlochschneise. Der obere Teil ist

2024 nicht mehr vorhanden.

auch noch der obere Teil, irritierenderweise zweimal mit

"Wasserloch" beschriftet. Der Rätsels Lösung: Er steht an der

Kreuzung Wasserlochweg mit der Wasserlochschneise. Der obere Teil ist

2024 nicht mehr vorhanden.Der Stein mwk8 befindet sich hinter dem Zaun des Bürogeländes der Firma Middeldorf auf seinem ursprünglichen Standort oder zumindest ganz dicht bei ihm. Der Stein mw7l steht auf dem Betriebsgelände der Firma Middeldorf. 2020 war er noch zugänglich. Heute versperrt ein stabiler Zaun an der Zufahrt zum Kieswerk (Alte Heegwaldschneise) den Zugang. Der Stein mw4a steht nicht an der Prof. Staudinger-Straße, sondern an der wenige Meter westlich parallel verlaufenden Stockstraße. Der Stein mv13r konnte weder von Clara Hartmann 2020 noch von mir 2024 gefunden werden.

Es fällt auf, dass die Steine manchmal glatt über bzw. glatt unter dem Inschriftenfeld horizontal gebrochen sind. Es scheint mehrere Methoden gegeben haben, diese Steine herzustellen. Die o.g. Jahreszahlen (1912 und 1913) weisen darauf hin, dass die Steine von Nord nach Süd aufgestellt worden sind. Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass die nördlich stehenden Steine vom Typ A weitaus gröber hergestellt wurden als die weiter südlich stehenden Hohlkörpersteine vom Typ C. Bei einigen Steinen fällt auf, dass der Beton in Höhe des Inschriftenfeldes feinkörniger ist als im oberen oder unteren Teil des Steins.

Ich bin etwas ratlos, was die Zukunft dieser Steine angeht. Sind es schützenswerte historische Landschaftselemente? Ja! Sind sie so bedeutend, dass sie in die Denkmalschutzliste des Landes Hessen aufgenommen werden sollen? Eher nein. Das mindeste, was "man" machen sollte, ist die Wiederaufrichtung der umgestoßenen Steine. Oder sollte man die Steine reinigen? Wer soll das machen? Es fehlt eine klare Zuständigkeit. Die Besitzverhältnisse des Waldes sind komplex, viele Steine stehen auf Grenzlinien. Sinnvoll wäre eine Kooperation der Heimatvereine Rüsselsheim, Walldorf, Raunheim und Kelsterbach (ggf. mit Bischofsheim und Flörsheim). Oder: Man veranlasst die FRAPORT AG die Wiederaufstellung in Angriff zu nehmen. Es bleibt spannend.

Fotos: C. Hartmann, W. Ott, Karte: Opentopomap, Bearbeitung W. Ott

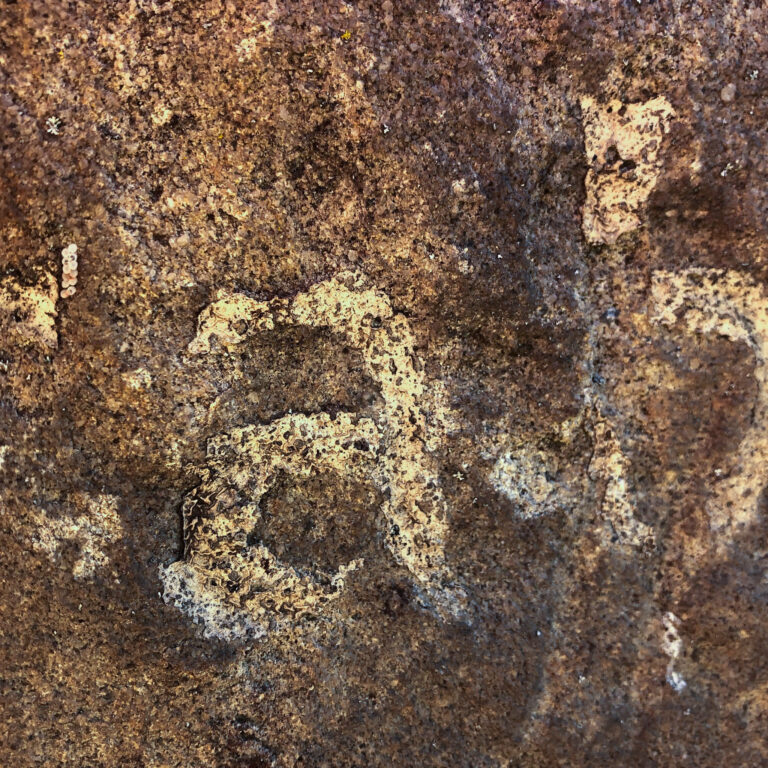

Anmerkung: Nach

der Publikation des Artikels hatte ich die Gelegenheit, den

Betriebsleiter des Kommunalen Betriebs der Stadt Kelsterbach zu

besuchen. Er informierte, dass einige Waldabteilungssteine aus Beton

entsorgt worden seien, da sie in einem schlechten Zustand waren. Die

Waldabteilungssteine auf Kelsterbacher Gemarkungsgebiet wurden vor

einiger Zeit weiß gestrichen und die Schneisennamen mit

schwarzer Farbe erneuert wurden. Dann zeigte er mir auf dem Betriebshof

zwei weitere Waldabteilungssteine: Einer bestand aus rotem Sandstein

und war mit "Schoppenschneise / Dachsbornschneise" beschriftet. Der

andere war ein Basaltstein (!) mit der Beschriftung "Kernweg".

Anmerkung: Nach

der Publikation des Artikels hatte ich die Gelegenheit, den

Betriebsleiter des Kommunalen Betriebs der Stadt Kelsterbach zu

besuchen. Er informierte, dass einige Waldabteilungssteine aus Beton

entsorgt worden seien, da sie in einem schlechten Zustand waren. Die

Waldabteilungssteine auf Kelsterbacher Gemarkungsgebiet wurden vor

einiger Zeit weiß gestrichen und die Schneisennamen mit

schwarzer Farbe erneuert wurden. Dann zeigte er mir auf dem Betriebshof

zwei weitere Waldabteilungssteine: Einer bestand aus rotem Sandstein

und war mit "Schoppenschneise / Dachsbornschneise" beschriftet. Der

andere war ein Basaltstein (!) mit der Beschriftung "Kernweg".Die Schoppenschneise verlief zwischen Klarabergschneise und Brunnenschneise. Heute ist sie fast vollständig von der Landebahn Nordwest überbaut. Die Kreuzung mit der Dachsbauschneise liegt demzufolge auf der Landebahn. Wenn man den Stein wieder auswildern möchte, dann an dem Punkt, wo die Dachsbauschneise den Zaun der Landebahn trifft.

Der Kernweg ist ebenfalls zum größten Teil von der Landebahn überdeckt. Er gehört nicht in das Raster der gitterartigen Schneisen, sondern verläuft quer durch das Gelände. Es wird berichtet, dass dies ein mittelalterlicher Verbindungsweg zwischen den Klösten Mönchhof und Rodgau geswesen sein soll. Wenn man den Stein neu aufstellen möchte, dann bietet sich der Beginn des Weges im Westen an. Ich werde berichten.