Die Jagdsteine bei Messel

Man unterscheidet bei Grenzsteinen

zwischen Territorialsteinen

(Landesgrenzsteine), Gemarkungssteinen, Gütersteinen und

Grenzsteinen besonderer Art. Auf dieser Website werden von letzteren

die

Rottensteine (Grenzen der Zuständigkeitsbezirke für

die

Deichunterhaltung), die Schäfersteine und die

Waldabteilungssteine

beschrieben. In diesem Kapitel wollen wir und mit Jagdsteinen

beschäftigen. Es gibt in der einschlägigen Literatur

nur

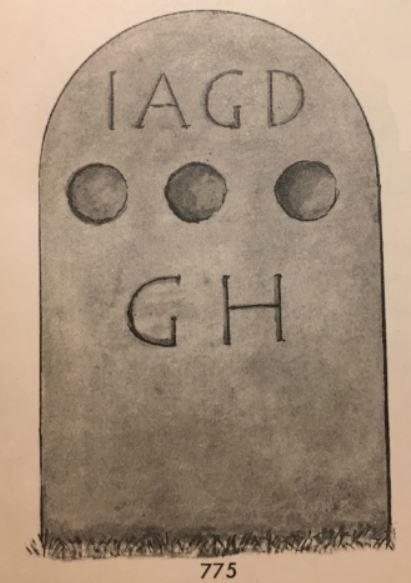

wenige konkrete Hinweise auf diese Grenzsteinart. In Lit. Zorn (Nr.775)

wird beschrieben:

"Diese

Steine grenzten früher die einzelnen

Jagdgebiete in größeren Wäldern

ab, die zu keiner

Ortsgemarkung gehörten. Nr. 775 stand im Walde zwischen

Urberach

und Messel, findet sich jetzt an der Landstraße,

wo der

Steinweg

einmündet. Er wurde mit einem zweiten gleichen Stein zu

Herstellung einer Bank benutzt, daher die drei

Löcher. GH -

Großherzogtum Hessen, Rückseite zeigt VA,

wohl Namen

eines Adeligen, Keuper 37 × 17 × 59 cm."

Der

Messeler Heimatforscher Karl Wenchel informierte mich, dass es neben

den oben beschriebenen Steinen am Knick der Landesstraße an

der

Einmündung des Steinwegs noch weitere dieser Steine in dem

Waldstück

gäbe. Meine ersten Erkundungen scheiterten an den Warnungen

der

Herren vom Kampmittelräumdienst, die dort tätig

waren.

Erst im

März 2018 hatte ich wieder die Gelegenheit, nach den Steinen

zu

suchen. In mehreren Anläufen fand ich insgesamt 11 Steine. Sie

bestehen aus Rotliegendem (und nicht aus Keuper, wie Zorn meinte), sind

insgesamt 100 cm hoch (60 cm Kopf und 40 cm Fuß), 36-37 cm

breit

und

17-19 cm tief. Der Kopf ist halbrund und zeigt keine Weisung. Wegen des

relativ kurzen Fußes stehen die meisten Steine mehr oder

weniger

schief. Sie sind auf der Schmalseite mit einer fortlaufenden Nummer

versehen: 5, 6 (die "Banksteine" an der Landesstraße), 10

(herausliegend), 11, 15 - 20, 23 und 25. Auf der Vorder- und

Rückseite tragen sie Inschriften, die z.T. stark

verwittert

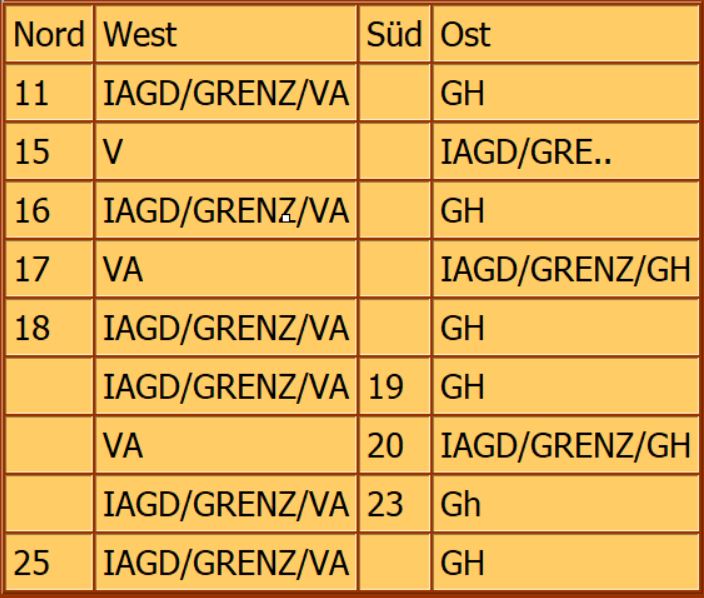

sind: IAGD/GRENZ/VA, GH und IAGD/GRENZ/GH, VA. Die Seite auf

der

VA vorkommt, ist stets Richtung Westen/Süden, d. h. Richtung

Messel gerichtet. In der Regel wechseln sich die Bezeichnungen ab,

allerdings sind die Steine 18 und 19 gleichartig ausgeführt

(s. Tabelle). Die

Zahlen auf den Seiten sind ohne erkennbares System verteilt. Das "N" in

Grenz ist seitenverkehrt dargestellt.

|

|

|

|

Stein 6

IAGD/OOO/GH |

Stein

10

IAGD/GRENZ/GH |

Stein

19

19 |

Stein

23

IAGD/GRENZ/VA |

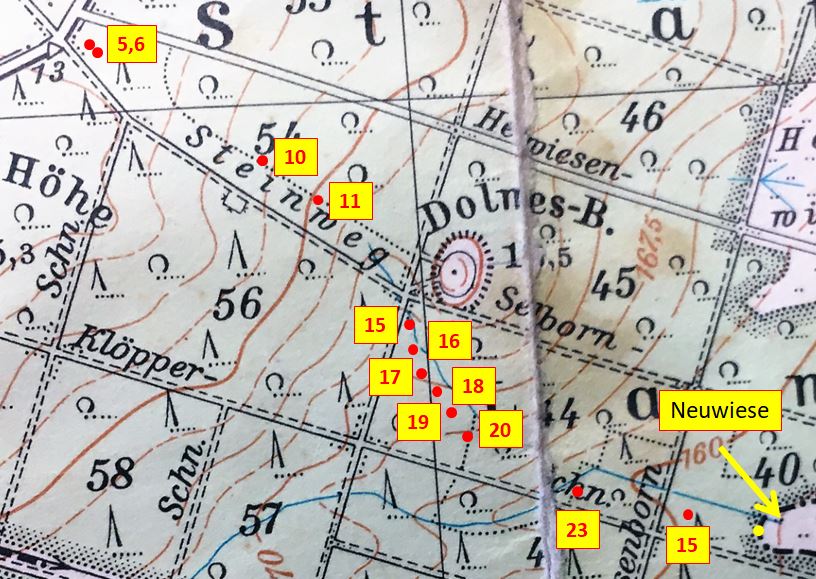

Die

ungefähre Lage der Steine ist auf einem Ausschnitt

des

Messtischblatts Langen aus dem Jahr 1963 eingetragen (damals waren die

Messtischblätter noch richtig gut). Links oben

erkennt

man die L 3097. Im Zwickel vom Steinweg und der Hellwiesenschneise

stehen die beiden Banksteine. Der umliegende Stein 10 ist nicht leicht

zu finden, im Gegensatz zu dem aufrecht stehenden Stein 11, der ca. 10

m

südwestlich eines flachen Grabens an einer geraden Reihe von

Eichenbäumen steht. Auf der Karte ist dort eine gepunktete

Linie

eingetragen. Ein Blick auf ein älteres Messtischblatt zeigt,

dass

es sich um einen ehemaligen Weg vom Steinbruch am Dolmesberg in

Richtung der Landesstraße handeln könnte. Stein 15

steht

unübersehbar an einem (trockenen) Graben östlich der

Weizenbornschneise knapp 40 m südlich der Kreuzung mit dem

Steinweg/Sellbornschneise. Die Steine 16 bis 20 findet man in

Abständen von rund 50 m aufgereiht etwas südlich des

Grabens.

Dieser Graben ist bei Stein 20 nicht mehr zu erkennen. Um an Stein 23

zu gelangen, muss man den aus Südwesten kommenden

wasserführenden

Graben überqueren. Stein 25 befindet sich in ca. 100 m

Entfernung von Stein 23 ca. 30 m östlich der

Eisenbornschneise südlich dieses Wassergrabens.

Jede Grenze hat einen Anfang und ein Ende. Wir haben festgestellt, dass

die durchschnittliche Entfernung zwischen zwei Steinen ca. 50 m

beträgt. Der Abstand von Stein 10 zu den Banksteinen

misst

ca. 400 m. Da passen gut noch 9 Steine hinein. Von Stein 23 bis zur 90

Grad-Ecke der Neuwiese (gelber Punkt auf der Karte) ist die Entfernung

ca. 100 m. An dieser Ecke ist

leider kein Grenzstein vorhanden. Aus diesen Überlegungen kann

man

schießen, dass diese Grenze von dem Knick

der Landesstraße

Messel-Urberach bis zur Neuwiese führt. Sie hat eine

Länge von ca. 1300 m und war mit insgesamt 27 Grenzsteinen

markiert, von denen heute noch 11 existieren.

Im

Gebiet des heutigen Kreises Offenbach gab es verschiedene Waldmarken,

d.h. Waldareale, die den angrenzenden Gemeinden gemeinsam

gehörten: Biebermark, Auheimer Mark, Rödermark,

Babenhäuser Mark, Dieburger Mark. Die Einwohner dieser

Gemeinden

hatten

eingeschränktes Recht, den Wald z.B. zum Holzschlagen oder zum

Viehtrieb zu nutzen. Zusammen mit den ungenügenden

Erhaltungsmaßnahmen führte dies zum

Niedergang des

Waldbestandes. Die Waldmarken wurden daher um 1820 unter den

beteiligten Gemeinden

aufgeteilt und der Wald der Großherzoglichen Forstverwaltung

unterstellt. Die Karte links (Geoportal Hessen) zeigt die heutigen

Gemarkungsgrenzen, die praktisch identisch sind mit

denen, die

durch

die Markwaldteilung entstanden sind. Allerdings gab es damals noch eine

eigenständige Gemarkung "Forst Eichen", die erst um 1951 zur

Gemarkung Eppershausen kam. Diese Gemarkung war nicht Teil der

Rödermark, sie war Eigentum der

Mainzer Kurfürsten.

Durch die

Skularisierung gelangte sie 1803 in den Besitz von Hessen-Darmstadt.

Heute ist das Gebiet

Staatswald. Die Jagdgrenze

verläuft durch

diese Gemarkung. Sie beginnt an dem Knick der Landesstraße,

welche die Grenze zu Urberach bildet. Sie endet an einem Knick der

Neuwiese an der Gemarkungsgrenze zu Messel. Die Neuwiese war nicht Teil

der

Rödermark, sie gehörte zum größten

Teil Messeler Bürgern. Bei der Festlegung der

Gemarkungsgrenzen blieb sie bei Messel.

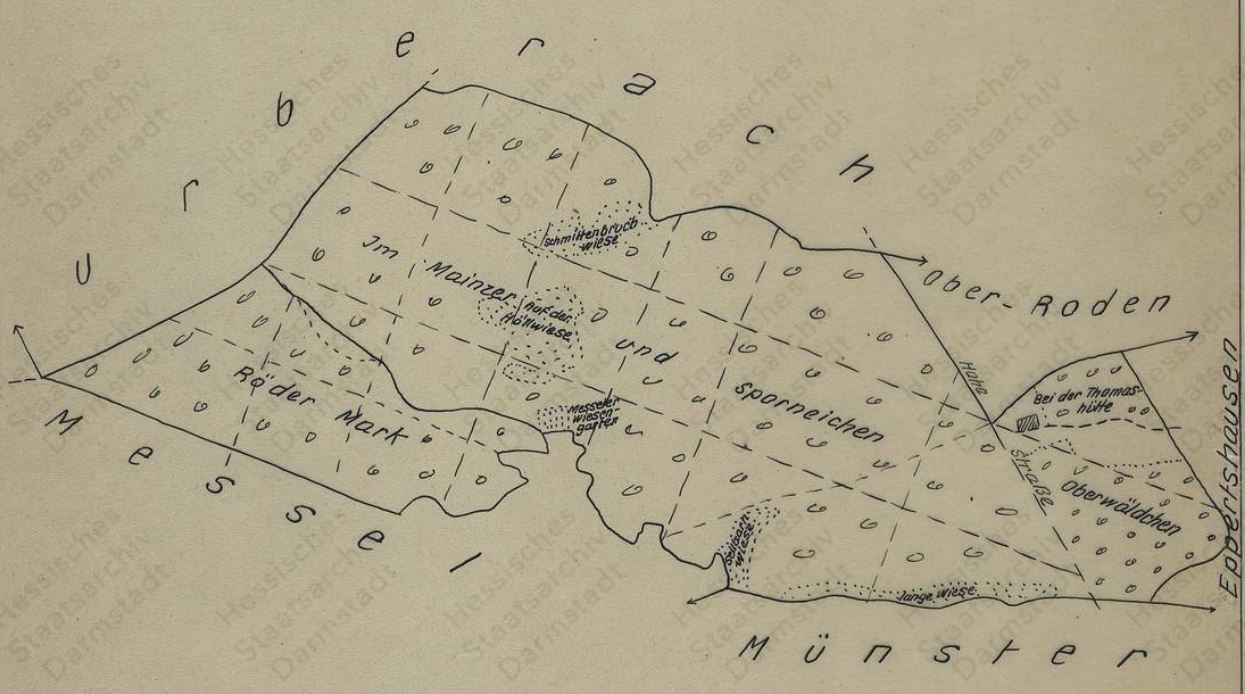

Interessant

ist in diesem Zusammenhang die Buxbaum-Karte der Gemarkung Forst

Eichen (Situation um 1850). Es sind vier Fluren zu erkennen: Bei der

Thomashütte,

Oberwäldchen, Im Mainzer und Sporneichen sowie

Rödermark. Und

siehe da, die Grenze zwischen der Flur Im Mainzer und Sporneichen und

der Flur Rödermark entspricht unserer Jagdgrenze. Es spricht

einiges dafür, dass bei der Markwaldteilung das mit

"Rödermark" bezeichnete Gelände als neue

Flur zur

Gemarkung Forst Eichen kam. Der Wald auf Messeler Gemarkungsgebiet ist

Gemeindewald.

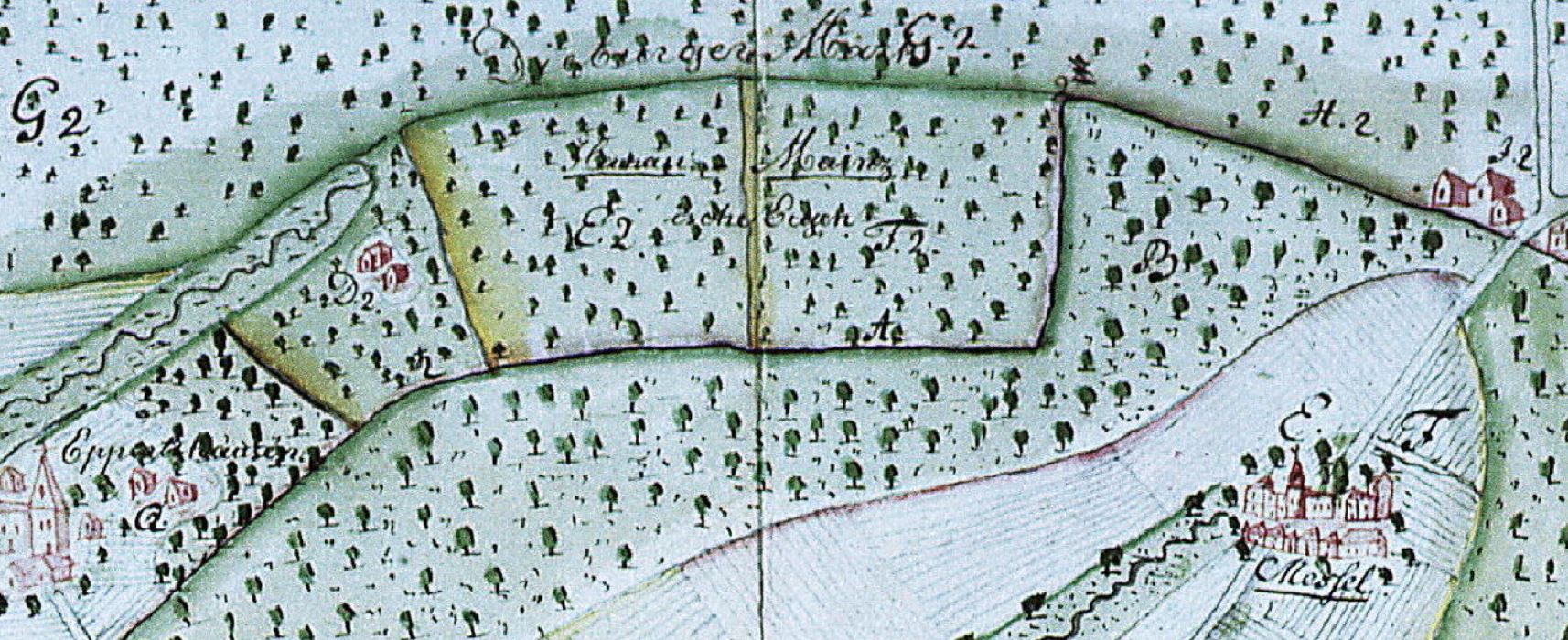

Auf

einer Karte der Rödermark von 1740 (HStA, P1, 804) erkennt man

bei

Messel zwei Gebiete, die

Hanauer und Mainzer

Eichen genannt werden

und die weder zur Röder- noch zur Dieburger Mark

gehörig

sind. Daraus ist der Domanialwald der selbstständigen

Gemarkung

"Forst Eichen" des Großherzogtums Hessen geworden. Der

Mainzer

Teil könnte 1803 durch die Säkularisierung an die

Landgafschaft Hessen-Darmstadt gefallen sein, der Hanauer Teil nach

dem Aussterben der Hanauer Linie im Jahr 1736 (bzw. nach

Beendigung des Rechtsstreites mit Hessen-Kassel im Jahr 1771). Falls

der Hanauer Teil im

Amt

Babenhausen (Hessen-Kassel) verblieben wäre,

würde es dann doch 1810 zum Großherzogtum

Hessen gekommen sein.

Das Dorf Messel war jahrhundertelang im Besitz der Familie von

Groschlag. Nachdem das letzte männliche Mitglied der

Familie

1799

verstorben war, wurde Messel als Lehen an den Kurmainzischen

Staatsminister Franz Joseph Martin von Albini (1748-1816) vergeben. Er

blieb allerdings nur bis 1806 Ortsherr von Messel, dann wurde die

Gemeinde

in das Großherzogtum Hessen einverleibt. Bis zur

Märzrevolution 1848

hatten

die Nachkommen Albinis bestimmte Standesrechte. In Lit. Raab, Wenchel

et al. ist

diese komplexe und hochinteressante Geschichte ausführlich

beschrieben.

Die Jagdsteine sind wie oben erwähnt

mit FORST / GRENZ,

GH, VA und

einer fortlaufenden Nummer beschriftet. GH bedeutet

Großherzogtum

Hessen. Sie können daher erst nach 1806 gesetzt worden sein.

VA kann eigentlich nur "von Albini" heißen.

Im Staatsarchiv in Darmstadt existiert eine Gerichtsakte aus den Jahren

1821/23 (G320, 1120): Freifrau von Albini vs.

Großherzogliche Forstverwaltung. Hierin ging es um "

Störung

im Besitz des Mitjagdrechtes

in der Röder und Dieburger Mark, sowie in der

Dieburger und Kleinzimmerer Gemarkung."

In dem vorliegenden Teil des transkribierten Dokuments wird von der

Freifrau von Albini, der Witwe von Franz Joseph Martin von Albini,

verlangt, dass sie Beweise dafür bringt, über

Mitjagdrechte

in dem genannten Gebiet zu verfügen.

Ich konnte bisher kein abschließendes Urteil in dem

handschriftlichen Konvolut finden, aber man kann wohl davon ausgehen,

dass die Freifrau von Albini nach Prozessende nicht nur Jagdrechte in

der neugeschaffenen Gemarkung Messel besaß (in der die

Familie

trotz Zugehörigkeit zum Großherzogtum Standesrechte

innehatte), sondern auch darüber hinaus auch in der

benachbarten Gemarkung Forst Eichen bis zur ehemaligen

Rödermarkgrenze. Ihr Jagdbezirk dort wurde dann

wahrscheinlich um 1824 sehr

aufwändig abgesteint. Dies erscheint alles sehr plausibel; ein

Beweis ist es noch nicht. Vielleicht finden sich in den Archiven

weitergehende Informationen.

Man unterscheidet bei Grenzsteinen

zwischen Territorialsteinen

(Landesgrenzsteine), Gemarkungssteinen, Gütersteinen und

Grenzsteinen besonderer Art. Auf dieser Website werden von letzteren

die

Rottensteine (Grenzen der Zuständigkeitsbezirke für

die

Deichunterhaltung), die Schäfersteine und die

Waldabteilungssteine

beschrieben. In diesem Kapitel wollen wir und mit Jagdsteinen

beschäftigen. Es gibt in der einschlägigen Literatur

nur

wenige konkrete Hinweise auf diese Grenzsteinart. In Lit. Zorn (Nr.775)

wird beschrieben: "Diese

Steine grenzten früher die einzelnen

Jagdgebiete in größeren Wäldern

ab, die zu keiner

Ortsgemarkung gehörten. Nr. 775 stand im Walde zwischen

Urberach

und Messel, findet sich jetzt an der Landstraße,

wo der

Steinweg

einmündet. Er wurde mit einem zweiten gleichen Stein zu

Herstellung einer Bank benutzt, daher die drei

Löcher. GH -

Großherzogtum Hessen, Rückseite zeigt VA,

wohl Namen

eines Adeligen, Keuper 37 × 17 × 59 cm."

Man unterscheidet bei Grenzsteinen

zwischen Territorialsteinen

(Landesgrenzsteine), Gemarkungssteinen, Gütersteinen und

Grenzsteinen besonderer Art. Auf dieser Website werden von letzteren

die

Rottensteine (Grenzen der Zuständigkeitsbezirke für

die

Deichunterhaltung), die Schäfersteine und die

Waldabteilungssteine

beschrieben. In diesem Kapitel wollen wir und mit Jagdsteinen

beschäftigen. Es gibt in der einschlägigen Literatur

nur

wenige konkrete Hinweise auf diese Grenzsteinart. In Lit. Zorn (Nr.775)

wird beschrieben: "Diese

Steine grenzten früher die einzelnen

Jagdgebiete in größeren Wäldern

ab, die zu keiner

Ortsgemarkung gehörten. Nr. 775 stand im Walde zwischen

Urberach

und Messel, findet sich jetzt an der Landstraße,

wo der

Steinweg

einmündet. Er wurde mit einem zweiten gleichen Stein zu

Herstellung einer Bank benutzt, daher die drei

Löcher. GH -

Großherzogtum Hessen, Rückseite zeigt VA,

wohl Namen

eines Adeligen, Keuper 37 × 17 × 59 cm."