Die LL-E Gütersteine an

der Koberstadt gegen Egelsbach

Nicht

nur entlang der Grenze des Domanialwaldes in der Koberstadt gegen

Langen, sondern auch gegen Egelsbach hat Landgraf Ludwig von

Hessen-Darmstadt um 1753 seinen Waldbesitz mit Grenzsteinen

versehen.

Sie waren an der Grenze zu Egelsbach auf der einen Seite mit "LL"

beschriftet und auf der anderen Seite mit "E" und einer fortlaufenden

Nummer darunter. Der Grenzverlauf wurde mehrfach geändert, so

dass

sich die Suche nach den Grenzsteinen sich sehr spannend gestaltet hat.

Die A 661 durchschneidet an der Brücke der Brandschneise diese

Grenzlinie. Beschäftigen wir uns zunächst mit dem

nördlichen Teil der Grenze.

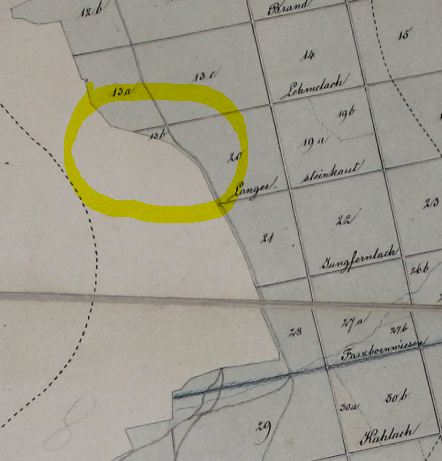

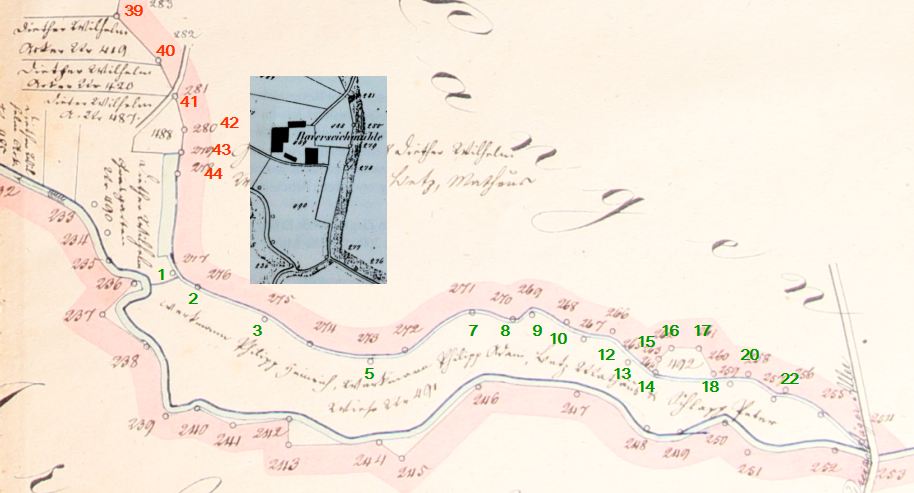

Der

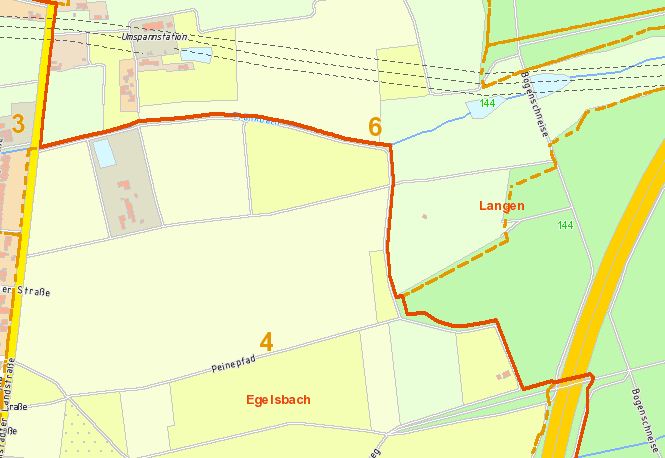

Kartenauschnitt links oben zeigt die nordöstliche

Gemarkungsgrenze

zwischen Egelsbach und Langen, sowie die dort verlaufenden Flurgrenzen.

Die Gemarkungsgrenze Egelsbach-Langen folgt im Norden

dem Tränkbach und macht dann

einen Knick nach Süden, stößt auf den

Waldrand und

führt an ihm entlang bis zur Autobahnbrücke. Die

ehemalige

Domanialwaldgrenze mit Egelsbach sollte eigentlich an dem

Waldeck,

wo die Flurgrenze auf die Gemarkungsgrenze stößt,

beginnen.

In der Tat markiert die heutige Grenze zwischen den Langener Fluren 6

und 8, die dort an die Gemarkungsgrenze stößt, die

damalige

Grenze

des Domanialwaldes, wie aus einer Karte aus dem Jahr

1833 hervorgeht, die im Treppenhaus des Langener Forstamtes

hängt (Abb. rechts).

Aber: Die

Großherzöge

hatten in den Jahren

zuvor einige Wiesengrundstücke verkauft.

Die frühere Grenze verlief von dem

erwähnten Waldeck 90 m in nördlicher Richtung, bog

dann 30 m nach Osten ab und ging dann

Richtung Tränkbach

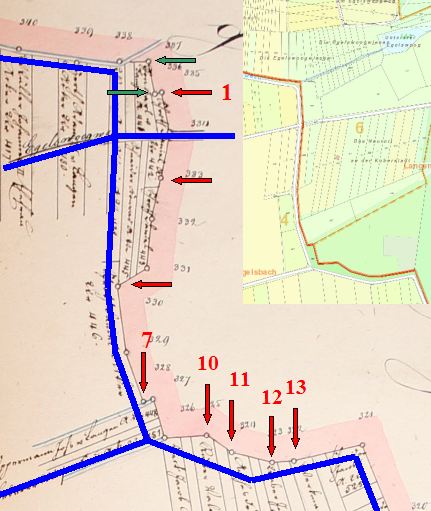

wieder in nördlicher Richtung. Dieser Gemarkungsgrenzverlauf

ist noch im Messtischblatt von 1963 zu erkennen. In der

Grenzbeschreibung von Geometer Hauf aus dem Jahr 1853 sind die

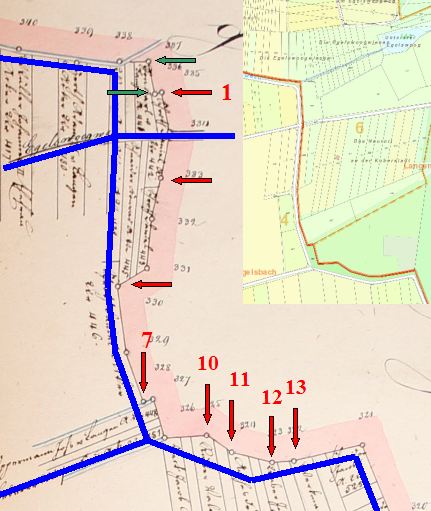

Grenzpunkte der damaligen Gemarkungsgrenze erkennbar. In dem

Kartenausschnitt links sind zusätzlich die heutigen Wege (in

blau)

und die noch existierenden Grenzsteine eingetragen. Die roten Pfeile

markieren die Steine der LL-E Grenzlinie (und die Nummern die

eingemeißelten Zahlen). Die grünen Pfeile weisen auf

die letzten beiden Steine der alten Egelsbacher-Langener

Gemarkungsgrenze hin.

Kommen wir jetzt zur Historie der Grenzziehungen

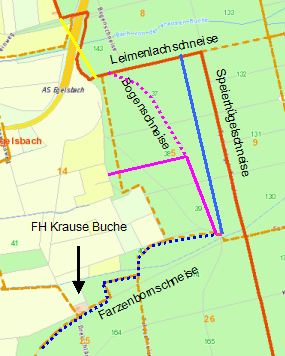

südöstlich der Autobahn, in der sog. Steinkaute. Der

heutige Grenzverlauf nach der Flurbereinigung und

dem

Autobahnbau ist auf der Karte links abgebildet (orange Linie). Die

Grenze

überquert die Autobahn an der Brandschneisenbrücke

und verläuft entlang des Weges parallel der Autobahn

nach

Süden. Deutlich erkennen wir an der Wegbiegung die geplante

Autobahnauffahrt des Egelsbacher Vollanschlusses. An der

Leimenlachschneise wendet sich die Grenze nach Osten, um dann entlang

der Speierhügelschneise Richtung Süden bis zum

Hegbach

zu verlaufen. Vor dem Autobahnbau lief die Grenze in ziemlich gerader

Linie von Norden zur Leimenlachschneise (gelbe Linie). In den 1950er

Jahren wurde die selbstständige Gemarkung Koberstadt

aufgelöst. Davor entsprach die Grenze zwischen den heutigen

Fluren

5 und 26 und 25 bis zum Forsthaus Krause Buche und weiter

nach

Südwesten der Egelsbacher Ostgrenze (blau

gepunktete Linie).

Vor 1928 verlief die Egelsbacher Ostgrenze weiter westlich, entlang der

blauen Linie auf der Karte. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einem

Gebietsaustausch zwischen der großherzoglichen Familie und

der

Gemeinde Egelsbach. Um das Gelände nördlich des

Schlosses

Wolfsgarten zu vergrößern, wurde der dortige

Egelsbacher

Wald gegen ein gleich großes Gelände in der

Koberstadt

getauscht. Dies war nicht der erste Waldtausch: bereits 1844 wurde

sowohl Egelsbacher als auch Langener Gemeindewald gegen Domanialwald in

Mitteldick (Langen) und in der Koberstadt (Egelsbach)

getauscht.

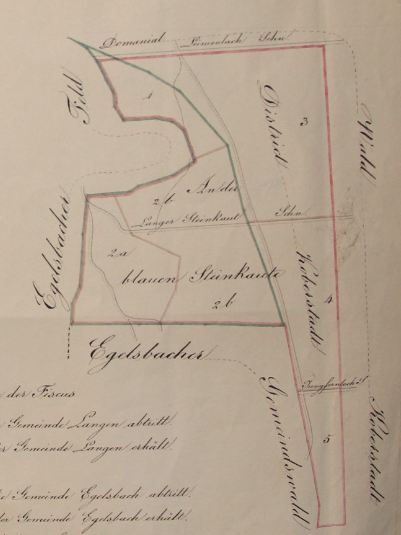

Jetzt

wird es kompliziert: Im Anhang des Tauschvertrages von 1844

(Gemeindearchiv Egelsbach XV-23-19) ist das Tauschgelände

abgebildet (Kartenarchiv des Forstamtes Langen, Abb. rechts). Man sieht

im Norden die Leimenlachschneise und im Osten die Grenzlinie parallel

der Speierhügelschneise, die in der obigen Karte blau

eingezeichnet ist. Im Westen erkennt man eine Einbuchtung des

Egelsbacher Feldes in den zu tauschenden Domanialwald, die heute

aufgeforstet ist. Auf alten Karten ist dieses Gelände als

"Heyde Loch" oder "Im Heidenloch". Zwischen dem Egelsbacher

Feld

und der Bogenschneise verlief die Grenze mitten durch

die

Steinkaute. Südlich davon ist der Egelsbacher

Gemeindewald eingezeichnet. Der südliche Teil der

Bogenschneise

bildete die damalige Grenze (violette Linie in der Karte). Aber: In

einer Karte aus dem Jahr 1830, die im Treppenhaus des Forstamtes Langen

hängt (Ausschnitt links), verläuft die Grenze des

Domanialwaldes bis zur Leimenlachschneise parallel zur Bogenschneise

und biegt erst im Norden zum Waldrand Richtung Westen ab (violett

gepunktete Linie auf der Karte oben) Auch in der dem Tauschvertrag von

1844 angehängten Karte ist diese Linie (blau) eingezeichnet.

Die

Erklärung findet sich im Tauschvertrag von 1844, §1:

"Die

Gr: Hess: Oberforstdirection überläßt ...

an die

Gemeinde Egelsbach ... die auf der ... Übersichts=Karte mit

grüner Farbe eingefaßte ... Abteilungen ... von dem

in dem

Revire Koberstadt liegenden, zum

Theil von der Gemeinde Langen neuerlich erst im Tausche erworbenen

Domanialwalde in der Koberstadt genannt ..."

Dies bedeutet, dass zwischen 1833 und 1844 der der Gemeinde

Langen

gehörende Wald zwischen der Bogenschneise und dem Egelsbacher

Feld vom Großherzog im Tausch erworben worden ist.

Dies

erklärt auch den Namen der "Langener Steinkautschneise", die

durch

dieses Gebiet führt. Demnach besaßen sowohl Langen

als auch

Egelsbach in der Koberstadt Gemeinewald.

Es wurde

an anderer Stelle

berichtet, dass

der Egelsbach und Langen gemeinsam gehörende Wald 1732 im

Verhältnis 1:2 geteilt wurde. In Lit. Betzendörfer

wird auf

S. 169 wird über den Teilungsvertrag berichtet:

Von

der Steinkaut an der Koberstadt bekam Egelsbach das obere

Stück gegen

die Jungfernlach, wo der erste Stein bei den Egelsbacher

Weingärten

gesetzt ist. Von da über den blauen Steinbruch hinauf bis an

das Loh

von der Herrschaftlichen Koberstadt, von da rechter Hand am Loh den

Steinen nach hinaus bis gegen die Jungfernlach hinunter bis an den erst

gesetzten Stein an den Egelsbacher Weingärten, der auf einem

alten

Waldgraben steht.

Der Stein an den Egelsbacher Weinbergen steht noch heute an einem

Waldgraben. Die Grenze verlief durch den "blauen Steinbruch" (= blaue

Steinkaute) bis zum herrschaftlichen Wald an der

Bogenschneise ("Loh" ist eine alte

Bezeichnung für Wald), dann nach rechts bis

vor die Jungfernlach (= Graben am Ende der Bogenschneise) und dann

hinunter zu dem Stein an den Egelsbacher Weingärten (da liegen

aber noch einige Waldecken dazwischen).

Eine andere Frage ist, wieso Langen und Egelsbach in der Koberstadt

einen gemeinsamen Markwald hatten. Alfred Thomin (mündl.

Mittteilung) vertritt folgende Ansicht: Die Langener Mark, die 834 dem

Kloster Lorsch geschenkt wurde, kam 1231 in den Besitz des Erzbistums

Mainz, welches das Gebiet den Falkensteinern zum Lehen gab. Der Mainzer

Erzbischof genehmigte um 1300 Philipp IV von Falkenstein, dass seine

zweite Ehefrau Udalhildis von Rieneck ihren Hof und einen Anteil am

Koberstädter Wald vererben darf. Irgendwann wurde dieses

Waldstück ein Teil des Langener und Egelsbacher Eigenwaldes.

Die LL-E Grenze verläuft vom Forsthaus Krause Buche im weiten

Bogen nach Südwesten und dann nach Süden zum Standort

der

ehemaligen Bayerseichmühle und von dort entlang des noch

deutlich

sichtbaren Mühlgraben nach Osten zur Hegbachbrücke

der

Dreischläger Allee.

Nach oben

Die Grenzsteintour

Anschauen in Google Earth

Wir beginnen unsere

Tour an der Brücke der alten B3

über den Tränkbach und laufen diesem der

nördlichen Gemarkungsgrenze zwischen Langen und Egelsbach

entlang.

Hier haben wir leider keine Grenzsteine mehr gefunden.

An einem Garten

macht die heutige Gemarkungsgrenze einen Knick nach Süden. Am

diesem Knick finden wir am Bach nur einen herausliegenden modernen

Grenzstein.

Wie oben erwähnt, verlief die Grenze vor der Flurbereinigung

weiter östlich. Mit Gummistiefeln können wir den

Tränkbach überqueren und auf der anderen Seite ca. 30

m

bachaufwärts gehen. Auf der Südseite des Bachs sehen

wir den

vorletzten Stein der Egelsbacher Nordgrenze mit Langen. Er

trägt die Inschrift "E" / "L ..." und auf dem Kopf

"123". Der

letzte Stein dieser Serie steht 30 m südlich davon, er ist mit

"L

1832" , "E" und auf dem Kopf mit "124" beschriftet. Wenige Meter

östlich, hinter

einem Zaun steht der erste Stein der LL-E Serie. Auf ihm

ist "LL"

und "E 1" zu lesen, wobei die Ziffer teilweise ausgebrochen ist..

Zurück

zum Weg Richtung Süden. Ein unbeschrifteter Stein der

Serie (Nr. 3?) haben wir auf einem Privatgelände ca. 70 m

südlich des ersten Steines gefunden. Ein weiterer

unbeschrifteter

Stein (Nr. 5?) steht am Weg an der Ostseite des Grenzgrabens an einer

Ecke des Zaunes eines Privatgartens. 90 m weiter finden wir einen Stein

mit

der Inschrift "LL" und "E 7" im Graben stehen. Stein 8 stand wenige

Meter weiter östlich am Zaun. Ich konnte ihn nicht finden,

ebenso

den Stein 9. Die Grenze macht dann eine Biegung nach Osten. Hier finden

wir dann die Steine mit den Inschriften "LL" sowie "E 10, 11,

12

und 13" im deutlich sichtbaren Grenzgraben. Bis zur

Autobahnbrücke

sind die Steine verlorengegangen.

Wir

überqueren die Autobahn und biegen nach rechts in den

asphaltierten Weg ein, der parallel zur Autobahn führt. Nach

einigen Dutzend Meter überqueren wir einen Graben.

Interessanterweise ist das links im Wald liegende

Feuchtgebiet (früher Wiese?) gegen den Wald mit groben, kaum

behauenen Steinen markiert. Diese sind auf historischen Karten

eingezeichnet und markieren heute noch gültige Grenzpunkte.

Kurz danach entdecken wir den Grenzgraben nach links in den Wald

hineinführen. Das Gebiet rechts davon bis zum Weg ist in den

letzten Jahren aufgeforstet worden. Am Grabenrand steht der Stein mit

der Inschrift "LL" und "E 19". Weiter geht es dem Graben

entlang.

Nur undeutlich können wir den ehemaligen Weg nach rechts in

das

Feld hinein abbiegen sehen. An der Stelle, wo sich Graben und Weg

trennen, liegt ein runder Betonstein, in dessen flacher Spitze sich ein

halbkugelförmiges Eisenteil befindet (??). Weiter

östlich im

Graben finden wir einen herausliegenden, unbeschrifteten Stein

(auf Position 20?). Bald

überquert der Graben die fast zugewachsene Leimenlachschneise.

Der

Stein mit der Inschrift "LL" und "E 21" hängt stark nach

Süden geneigt direkt am Weg im Graben. Seltsamerweise steht

der

Stein 22 dieser Serie knapp 1000 Meter weiter südlich an der

Bogenschneise. An der Leimenlachschneise begann die

Langener

Steinkaute, deren Grenzen Landgraf Ludwig offensichtlich nicht hat

besteinen lassen.

Bevor wir dem

Grenzgraben folgen, gehen wir die Leimenlachschneise nach

Osten. 100 m vor der Kreuzung mit der Speierhügelschneise fand

ich

einen herausliegenden Stein mit der Inschrift "DW" für

Domanialwald. Er markierte den nordöstlichen Eckpunkt des 1844

getauschten Geländes. Ich habe diesen Stein mit

Edelstahldübel auf ein neues Betonfundament gesetzt.

Normalerweise

dürfen nur die Ämter für

Bodenmanagement Steine (nach

Vermessung) neu setzen. Das war in diesem Fall nicht erforderlich, da

es sich nicht mehr um einen offiziellen Grenzpunkt handelt. Auf dem

südöstlichen Eckpunkt des Tauschgeländes,

830 m weiter

südlich steht ein weiterer Stein mit der Inschrift "DW". Die

Grenzlinie dazwischen war ebenfalls ausgesteint, ich konnte jedoch nur

einen unbeschriftetes Bruchstück an einem ehemaligen

Grenzpunkt

finden.

Zurück

zum Stein E 21 am Grenzgraben. Wir folgen diesem gut sichtbaren

Graben, der die Langener Steinkaute vom Egelsbacher Feld trennte.

Dieses Feld, eine Einbuchtung in das Waldgelände, ist noch auf

dem

Messtischblatt von 1963 zu erkennen. Danach ist es aufgeforstet worden.

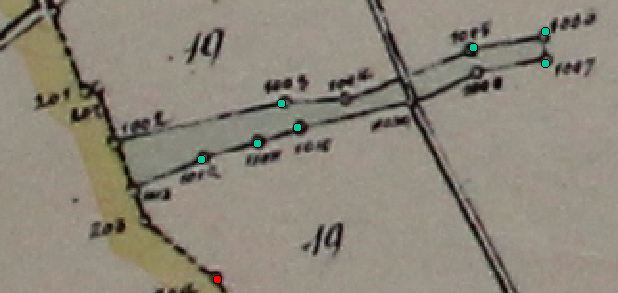

Entlang des Grenzgrabens, praktisch an jeder Biegung stehen heute

noch unbeschriftete Grenzsteine, alle mit den

ungefähren

Maßen 20 x 18 cm (BxT). Links sind die Grenzpunkte auf

einer Karte von 1883 (Kartenarchiv des Forstamtes Langen) und die noch

existierenden Steine abgebildet. Den Stein 3a fand ich

herausliegend

neben Stein 3. Ich habe ihn an der nächsten Biegung des

Grenzgrabens wieder aufgestellt (= kein offizieller Grenzpunkt). Diese

Biegung ist auf der Karten nicht eingezeichnet, möglicherweise

befand sich der ursprüngliche Standplatz zwischen Stein 4 und

Stein 5. Am Stein 11 biegt der Graben noch im Wald in einem 90 Grad

Winkel nach Süden. Interessant ist die Tatsache, dass bei

dreien

dieser Steine im Grenzgraben in der Nähe jeweils ein weiterer,

nur

grob behauener Stein steht, und zwar am Ende von kaum

sichtbaren

Gräben, die in nordöstlicher Richtung (200 Grad NO)

verlaufen. Ob es sich hier um ehemalige abgemarkte Ackerraine handelt?

Nach ca. 150 m steht ca. 15 m vom Weg entfernt ein unbeschrifteter

Grenzstein inmitten einer umgepflügten Waldlandschaft, der

blauen

Steinkaute ("blau" steht für Basalt im Gegensatz zu

"rot"

für Rotliegendes). Überall sieht man Vertiefungen und

Aufwerfungen; Überbleibsel intensiver

Grabungsaktivitäten. In

dieser Gegend muss das Egelsbacher

Naturfreundehaus

gestanden haben, das die Nationalsozialisten 1933 zerstörten.

Nachtrag

12/2013: Auf Anregung von Reinhold Werner aus Langen befasste ich mich

mit dem genauen Standort des Naturfreundehauses, nachdem ich es bei der

Dokumentation der Grenzsteine (3/2012) vergeblich gesucht hatte. Ein

Tipp von Heinz Becker von den Naturfreunden in Egelsbach

brachte

mich auf die richtige Spur. Das Haus stand an der Südseite

eines

Steinbruchs auf der Ostseite der Bogenschneise

(südlich der

Kreuzung mit der Langener Steinkautschneise) -->Standort.

Im dicht mit Buchenschösslingen bewachsenen Unterholz

entdeckte

ich eine bemooste ca. 5 m lange Steinreihe parallel zum Steinbruchrand

und ca. 4 m weiter südlich die Fundamente eines Pfostens. Nach

Absprache mit dem Forstamt befreite ich die Grundfläche der

zerstörten Hütte von den Buchenschösslingen,

so dass

eine kleine Lichtung entstand. Dies ist ein lokalhistorisch

nicht

unbedeutender Platz; die Überreste des Hauses sollten erhalten

bleiben. 1995 brachten die Naturfreunde Egelsbach/Erzhausen

eine

kleine Gedenktafel dort an, die aber bald wieder gestohlen wurde. Der

Text:

"Hier stand ein Haus der Egelsbacher Naturfreunde. Was Idealisten einst

aufgebaut hatten, zerstörten die Nationalsozialisten....".

Lesen Sie -->hier

einen Bericht der Naturfreunde über das Haus mit

weitergehenden Informationen. Nachtrag

12/2013: Auf Anregung von Reinhold Werner aus Langen befasste ich mich

mit dem genauen Standort des Naturfreundehauses, nachdem ich es bei der

Dokumentation der Grenzsteine (3/2012) vergeblich gesucht hatte. Ein

Tipp von Heinz Becker von den Naturfreunden in Egelsbach

brachte

mich auf die richtige Spur. Das Haus stand an der Südseite

eines

Steinbruchs auf der Ostseite der Bogenschneise

(südlich der

Kreuzung mit der Langener Steinkautschneise) -->Standort.

Im dicht mit Buchenschösslingen bewachsenen Unterholz

entdeckte

ich eine bemooste ca. 5 m lange Steinreihe parallel zum Steinbruchrand

und ca. 4 m weiter südlich die Fundamente eines Pfostens. Nach

Absprache mit dem Forstamt befreite ich die Grundfläche der

zerstörten Hütte von den Buchenschösslingen,

so dass

eine kleine Lichtung entstand. Dies ist ein lokalhistorisch

nicht

unbedeutender Platz; die Überreste des Hauses sollten erhalten

bleiben. 1995 brachten die Naturfreunde Egelsbach/Erzhausen

eine

kleine Gedenktafel dort an, die aber bald wieder gestohlen wurde. Der

Text:

"Hier stand ein Haus der Egelsbacher Naturfreunde. Was Idealisten einst

aufgebaut hatten, zerstörten die Nationalsozialisten....".

Lesen Sie -->hier

einen Bericht der Naturfreunde über das Haus mit

weitergehenden Informationen.

Anmerkung 2020: Es wurde wieder ein neues

Schild aufgestellt (Foto: R. Werner) |

Ein

weiterer unbeschrifteter Stein steht auf einem Wall relativ dicht am

Weg. An dieser Stelle müsste die Grenzlinie vor dem 1844er

Waldtausch nach Osten gesprungen sein. Wenn man jetzt

den Weg geradeaus nach

Süden weitergeht, kommt man an den "Großen Graben".

Ich habe

noch nicht herausfinden können, für was

dieser relativ tiefe

Einschnitt gegraben wurde (Entwässerung der

Steinbrüche?

Leichterer

Abtransport der

Steine?). Wie dem auch sei, 150 m westlich

des Waldrandes steht ein Grenzstein am nördlichen Grabenwall

mit

der Inschrift "GH". Es handelt sich um keinen Grenzpunkt,

außerdem hat dieser Standort nichts mit "GH"

(Großherzogtum

Hessen), zu tun. Es muss ein Sekundärstandplatz sein.

Wir

gehen zurück zum Wald und dann weiter zur Jungfernlachschneise

und zur

Bogenschneise, der wir dann nach Süden folgen. Am

nächsten

Abzweig eines Weges nach rechts (vor der Farzenbornschneise) finden wir

sehr schrägstehend am Fuße einer Buche den Stein mit

der Inschrift

"LL" und "E / 22".

Bevor wir die

ehemalige Grenze dem Weg nach Westen entlanggehen, wenden wir

uns nach links (Osten) in den Wald und folgen dem undeutlich sichtbaren

Grenzgraben. Nach ca. 50 m stoßen wir auf zwei Grenzsteine.

Der

östliche ist der bereits oben beschriebene Stein mit der

Inschrift

"DW", der die Südostecke des 1844 Waldtauschgebietes markiert.

Der

andere, 5 m weiter westlich stehend, ist quadratisch, flach und ist mit

"DG L" und "E" gekennzeichnet. Mir ist noch nicht eingefallen, was

"DG

L" bedeuten könnte. Ein Blick in die historischen Karten

zeigt,

dass dieser Stein die Waldtauschgrenze von 1928 markiert. Diese

verläuft von diesem Stein südöstlich zur

Farzenbornschneise, folgt dieser bis zur Speierhügelschneise

und

verläuft dann in nördlicher Richtung bis zur

Leimenlachschneise. An der Ecke Farzenbornschneise

- Speierhügelschneise ist ein moderner Granitstein zu

erkennen (s. Abb. rechts), nicht jedoch an der Ecke

Speierhügelschneise

- Leimenlachschneise.

Wir gehen jetzt zurück zu Stein E 22 an der

Bogenschneise, folgen der Grenze nach Westen Richtung Waldrand

und

finden einen

unbeschriften Stein auf der Position 23. Leider fehlt der Stein E

24 an der Waldecke weiter westlich. Den Stein E 24 steht im

Grenzgraben, dort wo dieser vom Waldrand schräg in

das Innere

des Waldgeländes abbiegt. Knapp 50 m weiter den

Graben

entlang steht der Stein E 25. Sinnvollerweise gehen wir jetzt zum

Waldrand zurück, laufen den Weg nach Westen und kommen dann

nach

einem Linksschwenk zum ehemaligen Forsthaus Krause Buche.

Hartnäckige Grenzsteinliebhaber folgen dem Graben bis zum Zaun

eines Privatgartens. Wir fanden dort einige Relikte des Steines E 26,

die wir sicherten. Vielleicht findet der aufmerksame Wanderer weitere

Bruchstücke, mit denen man den Stein restaurieren kann. Weiter

geht es den Zaun entlang Richtung Süden.

Am Ende des Zaunes überqueren wir den Graben/Bach. 40 m weiter

südlich macht die Grenze einen Knick nach Westen. Leider

konnten

wir den Stein E 27 nicht finden. Wir gehen jetzt durch

dichtes Unterholz

nach Westen

entlang dem durch imposante Buchen und einem kleinen Wall markierten

Grenzverlauf bis zum nächsten Grenzknick nach

Süden.

Dort fanden wir den herausliegenden Kopf des Steines E 28, den wir

provisorisch an dem vermuteten Standplatz wieder einsetzten (s. Abb.

links). Den

Fuß haben wir leider nicht gefunden. Wir folgen dem

Grenzgraben

durch das Unterholz bis zur Farzenbornschneise. Der Stein E

29

ist dort nicht auffindbar. Der Stein E 30 auf halbem Weg zum ehemaligen

Forsthaus Krause Buche lag heraus und wurde von Mitgliedern des

Egelsbacher Geschichtsvereins gesichert. Er steht bis auf Weiteres in

einem Egelsbacher Privatgarten. Der Kopf des Steines E 31

schaut am Fuße

eines alten Baumes südwestlich des ehemaligen Forsthauses

Krause Buche an der Dreischläger Allee nur wenig aus dem Boden

heraus.

Das Forsthaus

Krause Buche wurde im Jahr 1902 Försterdienstgehöft

errichtet. Es hatte seinen Namen nach einer großen Buche, die

ca.

100 m. weiter südlich im Wald stand. Sie besaß

gekräuselte Blätter, was in der Natur sehr

selten

vorkommt. Ein schmaler Pfad führt von der

Dreischläger Allee

zu dem ehemaligen, mit einer Informationstafel versehenen Standplatz.

Das Forsthaus wurde vor einigen Jahren an Privatpersonen verkauft und

wunderschön restauriert. Die Steine, die dort neu verbaut

wurden,

stammten teilweise aus dem Abbruchmaterial des Koberstädter

Falltorhaus. Das Gebiet westlich des Forsthauses wird als

Ausgleichsfläche für den Waldeinschlag am Frankfurter

Flughafen wieder aufgeforstet. Das Forsthaus

Krause Buche wurde im Jahr 1902 Försterdienstgehöft

errichtet. Es hatte seinen Namen nach einer großen Buche, die

ca.

100 m. weiter südlich im Wald stand. Sie besaß

gekräuselte Blätter, was in der Natur sehr

selten

vorkommt. Ein schmaler Pfad führt von der

Dreischläger Allee

zu dem ehemaligen, mit einer Informationstafel versehenen Standplatz.

Das Forsthaus wurde vor einigen Jahren an Privatpersonen verkauft und

wunderschön restauriert. Die Steine, die dort neu verbaut

wurden,

stammten teilweise aus dem Abbruchmaterial des Koberstädter

Falltorhaus. Das Gebiet westlich des Forsthauses wird als

Ausgleichsfläche für den Waldeinschlag am Frankfurter

Flughafen wieder aufgeforstet. |

Vom Forsthaus geht es kommod parallel eines Weges dem Grenzgraben

Richtung Süd-Westen entlang. Wie Perlen auf einer Kette finden

wir

dort

die Steine E 32 bis unten am ehemaligen Weiher der

Bayerseichmühle

den Stein E 44 in sehr

unterschiedlicher

Verfassung. Zwischen den

Steinen E 34 und E 35 hat man einen weiteren, unbeschrifteten

Stein gesetzt. Stein 39 steht bzw. liegt mittig auf einem

Verbindungsweg zwischen der Schneise, die den Grenzgraben begleitet und

dem Parallelweg am Feldrain. Stein E 40 steht am Waldrand an

einem

Abhang, der an dieser Stelle einen Knick nach Westen

macht (und damit nicht der Grenze folgen). Dies sind die

Überreste der Dreieicher Ringlandwehr, die weiter

östlich im

Wald als Graben erkennbar ist. Bei Stein 41

verlief der Zugangsweg zur ehemaligen Bayerseichmühle. Nach

Flurkarten um 1850 endete der Mühlteich der

Bayerseichmühle

bei Stein E 42. Auf Höhe des Steines E 43, der leider sehr

stark

beschädigt ist, müsste der Teichauslauf und das

Mühlengebäude gestanden haben. Mit dem Stein E 44

endet die

LL-E Grenzsteinserie. Die Abbildung unten aus den 1850er

Egelsbacher Flurbüchern zeigt die genannten Steine (rot) sowie

die

Lage der Mühlengebäude, kleiner Ausschnitt

aus Lit.

Großmann (2). Die heutige Situation ist dem

-->Karte

zu entnehmen.

"Gränzkarte" des Geometers Hauff aus dem Jahr 1853. Ganz

rechts

unten ist die Brücke der Dreischläger Allee

über den

Hegbach, der im unteren Drittel der Karte verläuft. Weiter

oben

sieht man den besteinten Mühlbach der

Bayerseichmühle, deren

Lage auf dem kleineren Kartenausschnitt abgebildet ist. Die rot

gekennzeichneten Grenzsteine oben gehören zu der LL-E Serie.

Im

Jahr 1285 wurde dem Kloster Patershausen eine Mühle

in der

Koberstadt geschenkt. Es handelte sich vermutlich um die

Mühle,

die zunächst "Risenmül" oder

"Reusenmül" später Bayerseichmühle

genannt wurde. 1645

wurde sie im Dreißigjährigem Krieg zerstört

und erst

1687 wieder aufgebaut. Die Besitzverhältnisse wechselten sehr

häufig; die wirtschaftlichen Bedingungen waren sehr schlecht,

an dieser Stelle eine Mühle zu betreiben. 1858 wurde die

Mühle abgerissen und das Material wahrscheinlich für

den

Aufbau des Hofgutes

Bayerseich genutzt. Heute ist nur noch der Mühlgraben entlang

des

Waldrandes zu erkennen. S. dazu Lit Großmann (2). Weiterhin

ist

westlich des Gestrüpps, wo die Mühle stand, der

Ablaufgraben

noch deutlich in Gelände sichtbar.

An der Brücke der Dreischläger Allee über

den Hegbach stand früher eine weitere Mühle,

die Koberstädter

Mühle. Wir wissen von dieser

Sägemühle ("Schneidmühle") aus einem Bericht

aus dem

Jahr 1656 (Lit. Kempe (2)). Sie muss um diese Zeit verschwunden sein.

Nach einem Artikel

von W. Anders in Lit. Ortskundlicher Arbeitskreis Erzhausen sollen sich

noch Reste der Mühle im Boden einer ebenen Fläche

westlich

der Brücke auf der Nordseite des Hegbachs zu finden sein.

Gehen Sie -->hier

zu einer historischen Karte, in der beide Mühlen eingezeichnet

sind.

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass unterhalb des

unteren Egelswoogs eine dritte Mühle östlich von

Egelsbach

gestanden hat, die aber bereits vor 1576 nicht mehr existierte (Lit.

Großmann (3)).

|

Eine

neue Steinserie der Grenze Landgraf Ludwig - Egelsbach beginnt

mit einem Stein, der an dem Knick des

Mühlgrabens nach

Osten auf der Wiesenseite steht. Dieser Mühlgraben beginnt an

der

Brücke der Dreischläger Allee über den

Hegbach. Er

verläuft eigentümlicherweise nicht gerade entlang des

Waldrandes nach Westen zum Mühlteich, sondern weist mehrere,

eigentlich unnötige u-förmige Biegungen auf. Im

Mittelpunkt

dieser Biegungen sind in einigen Fällen historische

Grenzsteine zu

finden. Dies bedeutet, dass der Graben in einem Bogen um die

Grenzpunkte geführt werden musste. An einer Stelle weicht die

Grenze einige Meter vom Verlauf des Mühlgrabens ab.

Bei manchen Steinen findet

man unweit davon einen modernen Grenzstein. Dies weist darauf hin, dass

die

historischen Steine keine aktuellen Grenzpunkte markieren.

Von

den auf historischen Karten eingezeichneten 24 Grenzsteinen habe ich 16

gefunden, einer davon liegt heraus, bei einem anderen war nur ein

Bruchstück vorhanden, das ich gesichert habe. Alle Steine sind

unbeschriftet und weisen eine Grundfläche von ca. 25

x

15 cm auf. Auf dem Kopf ist als Weisung eine gewinkelte Linie

eingemeißelt, welche die Änderung des Grenzverlaufs

an

diesem Grenzpunkt darstellt. Der Mühlgraben verläuft

in einem

Naturschutzgebiet; konsequenterweise sollte man den

wunderschönen

Pfad, der von der ehemaligen Bayerseichmühle nördlich

des

Mühlgrabens nach Osten führt, benutzen, um an die

Brücke

der Dreischläger Allee über den Hegbach zu

kommen. Ich

bin von dort aus exploratorisch nach Osten weitergegangen und habe auf

der Höhe des ehemaligen Teiches (auf dessen Nordseite) einen

weiteren Stein der Mühlgrabenserie gefunden (rotliegend, ca.

25 x

15 cm, mit gewinkelter Linie als Weisung). Ich werde an

dieser

Stelle darüber berichten.

---------------

Im Oktober 2012 bin ich die Grenzlinie, die den

Großherzoglichen

Domanialwald von den Wiesen am Hegbach schied zwischen

Dreischläger Allee und Dammweg abgegangen. Es handelt sich

dabei

nicht um die Gemarkungsgrenze zu Arheilgen bzw. die Grenze zum

Landkreis Darmstadt-Dieburg. Diese verläuft südlich

des

Hegbaches und ist teilweise besteint (Bericht wird folgen). Beide

Genzlinien verlaufen im Naturschutzgebiet Hegbachaue und sollten

demnach

nicht betreten werden. Daher bin ich an dieser Stelle

zurückhaltend mit der Angabe der Standorte der Grenzsteine.

Bei

Bedarf gebe ich gerne detailliertere Informationen.

Insgesamt stehen auf

der Nordseite des Hegbachs auf der Flurgrenze

zwischen Dreischläger Allee und der

Speierhügelschneise

(Gemarkung Egelsbach) 24 und zwischen Speierhügelschneise und

dem

Dammweg (Gemarkung Langen) 8 historische Grenzsteine aus

Rotliegendem. Bis auf eine Ausnahme am Ernst-Ludwig-Teich sind sie alle

leicht gewölbt und besitzen auf dem Kopf eine gewinkelte Linie

als

Information über den Grenzverlauf an diesem Grenzpunkt. Ein

Stein

ist abgebrochen und liegt heraus. Einige fehlende Steine dieser Serie

sind durch längliche unbehauene Steine (aus Porphyr?) ersetzt.

In

der Nähe des Dammwegs wird die Grenzlinie an der Wiese duch

zwei

dieser Steine markiert, da der Abstand der Grenzpunkte an dieser Stelle

relativ groß ist. Man kann einige Steine der Serie am

Nordrand

des Ernst-Ludwig-Teiches aufsuchen. Am Ufer an der Sitzbank findet man

den oben genannten Stein ohne Weisung. Weitere Steine stehen weiter

östlich am Ufer des (teilweise verlandeten Teiches).

Der

Ernst-Ludwig-Teich wurde um 1890 angelegt und diente früher

wohl

zur Fischzucht. Im Westen erkennen wir den Damm mit einem

Überlauf. Der Hegbach wird auf der Südseite

vorbeigeleitet.

Der Teich ist von Norden über die verlängerte

Höllschneise zugänglich; das Betreten des

Naturschutzgebietes

wird hier offensichtlich geduldet. Es ist ein wunderschönes,

romantisches Biotop.

800 Meter weiter

bachäbwärts fällt ein auch in Google Earth

sichtbare

Betonkonstruktion im Bachbett auf: Es handelt sich um einen

"Mönch", ein turmartiger Teichauslass, der neben den

Überresten eines Staudammes zu finden ist. Es handelt sich um

die

Überreste eines 1953 angelegten Teiches, dessen Damm

während eines

starken Unwetters am 8. und 9. Mai 1965 brach. Die Wassermassen

schossen den Hegbach hinunter und flossen über einen Graben,

der

früher Erzhausen mit Brauchwasser vom Hegbach versorgte, in

die

Gemeinde und richtete schwere Sachschäden an. Noch heute kann

man

westlich von Bayerseich die

zerstörten Stauwehre erkennen. Lit.: Ortskundlicher

Arbeitskreis Erzhausen 800 Meter weiter

bachäbwärts fällt ein auch in Google Earth

sichtbare

Betonkonstruktion im Bachbett auf: Es handelt sich um einen

"Mönch", ein turmartiger Teichauslass, der neben den

Überresten eines Staudammes zu finden ist. Es handelt sich um

die

Überreste eines 1953 angelegten Teiches, dessen Damm

während eines

starken Unwetters am 8. und 9. Mai 1965 brach. Die Wassermassen

schossen den Hegbach hinunter und flossen über einen Graben,

der

früher Erzhausen mit Brauchwasser vom Hegbach versorgte, in

die

Gemeinde und richtete schwere Sachschäden an. Noch heute kann

man

westlich von Bayerseich die

zerstörten Stauwehre erkennen. Lit.: Ortskundlicher

Arbeitskreis Erzhausen |

Bei der oben beschriebenen Grenzlinie handelt es sich um

eine Flurgrenze, die den Domanialwald der Koberstadt nach

Süden

begrenzte. Die eigentliche Gemarkungsgrenze zu Arheilgen, die auch die

Grenze der Landkreise Offenbach und Darmstadt-Dieburg darstellt,

verläuft etwas südlich des Hegbaches. Deren

Grenzpunkte sind

ebenfalls mit historischen Grenzsteinen versehen. Ich werde in einem

gesonderten Kapitel darüber berichten.

Nach oben

Nicht

nur entlang der Grenze des Domanialwaldes in der Koberstadt gegen

Langen, sondern auch gegen Egelsbach hat Landgraf Ludwig von

Hessen-Darmstadt um 1753 seinen Waldbesitz mit Grenzsteinen

versehen.

Sie waren an der Grenze zu Egelsbach auf der einen Seite mit "LL"

beschriftet und auf der anderen Seite mit "E" und einer fortlaufenden

Nummer darunter. Der Grenzverlauf wurde mehrfach geändert, so

dass

sich die Suche nach den Grenzsteinen sich sehr spannend gestaltet hat.

Die A 661 durchschneidet an der Brücke der Brandschneise diese

Grenzlinie. Beschäftigen wir uns zunächst mit dem

nördlichen Teil der Grenze.

Nicht

nur entlang der Grenze des Domanialwaldes in der Koberstadt gegen

Langen, sondern auch gegen Egelsbach hat Landgraf Ludwig von

Hessen-Darmstadt um 1753 seinen Waldbesitz mit Grenzsteinen

versehen.

Sie waren an der Grenze zu Egelsbach auf der einen Seite mit "LL"

beschriftet und auf der anderen Seite mit "E" und einer fortlaufenden

Nummer darunter. Der Grenzverlauf wurde mehrfach geändert, so

dass

sich die Suche nach den Grenzsteinen sich sehr spannend gestaltet hat.

Die A 661 durchschneidet an der Brücke der Brandschneise diese

Grenzlinie. Beschäftigen wir uns zunächst mit dem

nördlichen Teil der Grenze.  Insgesamt stehen auf

der Nordseite des Hegbachs auf der Flurgrenze

zwischen Dreischläger Allee und der

Speierhügelschneise

(Gemarkung Egelsbach) 24 und zwischen Speierhügelschneise und

dem

Dammweg (Gemarkung Langen) 8 historische Grenzsteine aus

Rotliegendem. Bis auf eine Ausnahme am Ernst-Ludwig-Teich sind sie alle

leicht gewölbt und besitzen auf dem Kopf eine gewinkelte Linie

als

Information über den Grenzverlauf an diesem Grenzpunkt. Ein

Stein

ist abgebrochen und liegt heraus. Einige fehlende Steine dieser Serie

sind durch längliche unbehauene Steine (aus Porphyr?) ersetzt.

In

der Nähe des Dammwegs wird die Grenzlinie an der Wiese duch

zwei

dieser Steine markiert, da der Abstand der Grenzpunkte an dieser Stelle

relativ groß ist. Man kann einige Steine der Serie am

Nordrand

des Ernst-Ludwig-Teiches aufsuchen. Am Ufer an der Sitzbank findet man

den oben genannten Stein ohne Weisung. Weitere Steine stehen weiter

östlich am Ufer des (teilweise verlandeten Teiches).

Insgesamt stehen auf

der Nordseite des Hegbachs auf der Flurgrenze

zwischen Dreischläger Allee und der

Speierhügelschneise

(Gemarkung Egelsbach) 24 und zwischen Speierhügelschneise und

dem

Dammweg (Gemarkung Langen) 8 historische Grenzsteine aus

Rotliegendem. Bis auf eine Ausnahme am Ernst-Ludwig-Teich sind sie alle

leicht gewölbt und besitzen auf dem Kopf eine gewinkelte Linie

als

Information über den Grenzverlauf an diesem Grenzpunkt. Ein

Stein

ist abgebrochen und liegt heraus. Einige fehlende Steine dieser Serie

sind durch längliche unbehauene Steine (aus Porphyr?) ersetzt.

In

der Nähe des Dammwegs wird die Grenzlinie an der Wiese duch

zwei

dieser Steine markiert, da der Abstand der Grenzpunkte an dieser Stelle

relativ groß ist. Man kann einige Steine der Serie am

Nordrand

des Ernst-Ludwig-Teiches aufsuchen. Am Ufer an der Sitzbank findet man

den oben genannten Stein ohne Weisung. Weitere Steine stehen weiter

östlich am Ufer des (teilweise verlandeten Teiches).