Die Grenzsteine um den Schönborner Wald

Der frühere

Schönborner Wald, auch als Gravenbrucher

Wald bezeichnet, umfasste die heutige Wohnstadt Gravenbruch und die

davon südlich liegenden Waldungen bis zur Dietzenbacher

Gemarkung. Um die Historie dieses Waldes zu verstehen, ist es

erforderlich, sich mit der Geschichte

Heusenstamms

zu beschäftigen. 1211 ging das Dorf als Reichslehen von den

Herren

von Hagen-Münzenberg an die Herren von Eppstein. Von diesen

wurden

wiederum die Ritter von Heusenstamm belehnt. Heusenstamm hatte eine

wechselvolle Geschichte mit Höhen und Tiefen. Im

Dreißigjährigen Krieg wurde es fast

vollständig

zerstört. Seuchen dezimierten die Bevölkerung

zusätzlich. 1661 verkauften die Herren von Heusenstamm das

verarmte Dorf an die Herren von Schönborn. Die Herrschaft

dieser

kunstsinnigen und baufreudigen Familie endete 1806, als dieses Gebiet

mediatisiert und dem Fürstentum Isenburg zugesprochen wurde.

1816

wurde bei der Neuordnung Deutschlands im Zuge des Wiener Kongresses das

Fürstentum Isenburg vom Großherzogtum Hessen

übernommen.

Der frühere

Schönborner Wald, auch als Gravenbrucher

Wald bezeichnet, umfasste die heutige Wohnstadt Gravenbruch und die

davon südlich liegenden Waldungen bis zur Dietzenbacher

Gemarkung. Um die Historie dieses Waldes zu verstehen, ist es

erforderlich, sich mit der Geschichte

Heusenstamms

zu beschäftigen. 1211 ging das Dorf als Reichslehen von den

Herren

von Hagen-Münzenberg an die Herren von Eppstein. Von diesen

wurden

wiederum die Ritter von Heusenstamm belehnt. Heusenstamm hatte eine

wechselvolle Geschichte mit Höhen und Tiefen. Im

Dreißigjährigen Krieg wurde es fast

vollständig

zerstört. Seuchen dezimierten die Bevölkerung

zusätzlich. 1661 verkauften die Herren von Heusenstamm das

verarmte Dorf an die Herren von Schönborn. Die Herrschaft

dieser

kunstsinnigen und baufreudigen Familie endete 1806, als dieses Gebiet

mediatisiert und dem Fürstentum Isenburg zugesprochen wurde.

1816

wurde bei der Neuordnung Deutschlands im Zuge des Wiener Kongresses das

Fürstentum Isenburg vom Großherzogtum Hessen

übernommen.Die Besitzverhältnisse der Waldungen um Heusenstammm waren sehr komplex. Das Dorf gehörte zur Biegermark, d.h. es gab ein ausgedehnter Waldgebiet, das den beteiligten Dörfern gemeinsam gehörte (= Markgenossenschaft). Dieser gemeinsame Besitz wurde von den beteiligten Parteien exzessiv genutzt: der Wald verkam zu einer verbuschten Heidelandschaft. 1819 wurde daher auf großherzoglichen Befehl dieser Markwald unter den Besitzern aufgeteilt, darunter auch auf die damals selbstständige Gemarkung Patershausen. Aus dieser Waldteilung ging auch die südlich von Heusenstamm liegende Offenbacher Wald-Enklave "Hintermark" hervor (Lit: Kurt). Heute befindet sich dort ein Offenbacher Wasserwerk. Auch Heusenstamm erhielt seinen Anteil bei der Waldteilung.

Westlich von Heusenstamm liegt der Gravenbrucher Wald, der früher eine eigenständige Gemarkung war. Interessanterweise ordnet Nahrgang den Gravenbrucher Wald der Urmark Sprendlingen zu. Dabei ist anzumerken, dass um 1250 das Dorf Sprendlingen und die Waldungen nördlich von Sprendlingen, die als "Heusenstammer Wald" bezeichnet wurden, den Herren von Heusenstamm gehörten. Achtung: Nach Lit Lenhard (2) hatten die Herren von Heusenstamm im 13. Jh. Vogtei, Gericht und Kirchsatz von Sprendlingen als Katzenelbogisches Lehen. Weiter heißt es dort, dass der Wald in den ersten Jahrzehnten des 13. Jh. von Philipp von Falkenstein käuflich erworben wurde. Ludwig der Bayer habe das Lehen übertragen.

Im Jahr 1418 belehnte Kaiser Rupprecht den Eberhard von Heusenstamm mit dem Wald .."der heißt das Kreienbruch und das Craenbirke ...". Obwohl dieser Wald ein besonderes kaiserlichesLehen war, wurde der Gravenbrucher Wald 1661 ebenfalls an die Herrn von Schönborn verkauft. Seitdem war er als "Schönborner Wald "Domanialwald, d.h. Privatbesitz der Familie von Schönborn. Westlich dieses Waldes erstreckte sich der Forst Dreieich, Revier Sprendlingen, d.h. der Domanialwald der Fürsten von Isenburg. Das Waldgebiet nördlich zwischen Heusenstamm und dem Schönborner Wald ist der "Deutschherrenwald", der sich im Besitz der Deutschordens-Commende Frankfurt befand. 1806 wurde er mediatisiert/säkularisiert, dem Fürstentum Isenburg zugeordnet und bildete ab dann die gemeindefreie Gemarkung Wildhof. Wahrscheinlich erhielt Heusenstamm damals einen Streifen Waldes im Süden, um einen direkten Zugang zum Schönborner Wald zu haben. Dieser Wald heißt heute noch "Deutschherrenwald). 1816 wurde das Isenburger Territorium hessisch; die Großherzoge wurden Eigentümer der Gemarkung Wildhof. Eine Karte des Wildhofgebietes von 1731 ist -->hier abzurufen, eine weitere von 1738 (Fertigung 1809) -->hier. Oben erkennt man den Standort des Dreiherrensteins (s. unten), in der Mitte liegt der Wildhof, rechts oben schlängelt der Hainbach.

Im Hessischen

Staatsarchiv in Darmstadt wird eine sehr schöne

Karte des

"Creenbrucher" Waldes aus dem Jahr 1585 aufbewahrt. Sie ist nach

Süden

ausgerichtet. Sehr gut erkennt man die umliegenden Wälder:

Unten den "Ofenbacher Waldt", rechts den

"Sprendlinger Waldt" und oben den "Getzenhainer Waldt". Diese

Gebiete sind

mit dem Isenburger Wappen gekennzeichnet (weißer Schild mir

zwei schwarzen Streifen). Links mittig steht

"Teutsche Hern Waldt / die Hambach" (mit dem Deutschordenskreuz), links

oben "Bigermarck". Das Dietzenbacher Gebiet (der

Zwickel oben) ist nicht bezeichnet. Das Wappen der Herren von

Heusenstamm (Roter Schild, untere Hälfte Silber in drei Zacken

auslaufend, Lit. Wimmer, S. 119) findet sich mehrfach in dem

Gebiet, ebenso links in der Nähe von Heusenstamm. Sehr

schön mit drei

(kleinen) Wappen ist der Standort des Dreiherrensteins gekennzeichnet.

Interessant sind auch die auf dem Detailbild

erkennbaren Mainzer Wappen sowie die kleinen Reiter und

Fußgänger, die sich Richtung Sprendlingen bewegen.

Eindrucksvoll sind die 55 nummerierten Grenzsteine abgebildet,

welche

die Grenze des

Gebietes markierten.

Im Hessischen

Staatsarchiv in Darmstadt wird eine sehr schöne

Karte des

"Creenbrucher" Waldes aus dem Jahr 1585 aufbewahrt. Sie ist nach

Süden

ausgerichtet. Sehr gut erkennt man die umliegenden Wälder:

Unten den "Ofenbacher Waldt", rechts den

"Sprendlinger Waldt" und oben den "Getzenhainer Waldt". Diese

Gebiete sind

mit dem Isenburger Wappen gekennzeichnet (weißer Schild mir

zwei schwarzen Streifen). Links mittig steht

"Teutsche Hern Waldt / die Hambach" (mit dem Deutschordenskreuz), links

oben "Bigermarck". Das Dietzenbacher Gebiet (der

Zwickel oben) ist nicht bezeichnet. Das Wappen der Herren von

Heusenstamm (Roter Schild, untere Hälfte Silber in drei Zacken

auslaufend, Lit. Wimmer, S. 119) findet sich mehrfach in dem

Gebiet, ebenso links in der Nähe von Heusenstamm. Sehr

schön mit drei

(kleinen) Wappen ist der Standort des Dreiherrensteins gekennzeichnet.

Interessant sind auch die auf dem Detailbild

erkennbaren Mainzer Wappen sowie die kleinen Reiter und

Fußgänger, die sich Richtung Sprendlingen bewegen.

Eindrucksvoll sind die 55 nummerierten Grenzsteine abgebildet,

welche

die Grenze des

Gebietes markierten. | Der folgende Exkurs soll

die Grenzänderungen in diesem Gebiet

etwas ausführlicher behandeln. Er gibt Antwort auf die Frage,

wie

der Schönbornsche Wald und der Wildhof aufgeteilt wurden und

warum

das Offenbacher Stadtgebiet so weit in den Kreis Offenbach hineinragt.

Ich danke Herrn Scheuern von Stadtarchiv Heusenstamm für die

freundliche Unterstützung. Im Juli 1955 beschloss die Hessische Staatsregierung die gemeindefreien Gemarkungen aufzulösen, d. h. diese Gebiete mussten einer Gemeinde zugeordnet werden. Patershausen, der Heusenstammer Forst (zwischen der L 3405 und der Bahnlinie) und der Wildhof kamen zu Heusenstamm. Um die Gemarkung Gravenbruch (= Schönborner Wald) gab es heftiges Hauen und Stechen. Der nördliche Teil wurde Neu-Isenburg zugeteilt, wo später die Wohnstadt Gravenbruch gebaut wurde. Sprendlingen erhielt den Teil westlich der B 459, Heusenstamm den Teil östlich davon. Es gab Klagen gegen den Beschluss der Landesregierung, denn die Grundbesitzer der vorher gemeindefreien Gemarkungen mussten jetzt Gemeindesteuern (Grundsteuer) zahlen. Im März 1964 entschied das Bundesverwaltungsgericht im Falle des Neuhofs (Egon Schumacher war einer der Kläger), dass die die Entscheidung der Landesregierung nicht rechtmäßig war. Auch der Besitzer des Wildhofsgeländes, die Hessische Hausstiftung, hatte dagegen geklagt. Konsequenterweise wurde von der Regierung im Dezember 1964 die Zuordnung der Gemarkung Wildhof zu Heusenstamm aufgehoben. Die Stadt Offenbach hatte im April 1964 mit der - aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbaren - Begründung, den Erholungswald für die Bürger Offenbachs sichern zu wollen, für knapp 30 Millionen Mark fast das gesamte Wildhofgelände (mit Ausnahme des Hofgutes bzw. der Gaststätte ) von der Hessischen Hausstiftung gekauft. Für Zins und Tilgung musste die schon damals klamme Stadt über 2 Millionen Mark aufbringen. Mit großem Engagement verlangte der Magistrat der Stadt Offenbach daraufhin, dass die damals zu Heusenstamm gehörende Gemarkung Wildhof dem Offenbacher Stadtgebiet zugeordnet werden sollte. Das führte bei der Stadt Heusenstamm und beim Kreis Offenbach zu heftiger Gegenwehr. Heusenstamm wäre von Offenbacher Gemarkungsgebiet umgeben; man fürchtete die Expansionsbestrebungen Offenbachs. Es ist hochinteressant, den damaligen Schlagabtausch nachzuvollziehen. Nach zweijährigem Stellungskrieg einigte man sich im März 1966 durch einem Kompromiss: Es soll nochmals betont werden, dass die gemarkungsmäßige Zugehörigkeit nichts über die realen Besitzverhältnisse aussagt. So waren sowohl der Schönborner Wald als auch Patershausen (und das Heusenstammer Schloss) Privateigentum der Familie von Schönborn. Die Baugesellschaften mussten das Gelände der Wohnstadt Gravenbruch vom Grafen kaufen. 1978 erwarb die Stadt Heusenstamm von Rudolf Graf von Schönborn das Hofgut Patershausen mit Feld, den Klosterwald und den Heusenstammer Wald. Im gleichen Jahr kaufte die Stadt Frankfurt den Schönbornschen Wald (Forstrevier Grafenbruch). Dieser Teil des Frankfurter Stadtwaldes liegt in drei Gemarkungen: Sprendlingen, Heusenstamm und Offenbach. Die Hintermark, auf Heusenstammer Gemarkungsgebiet liegend, ist Eigentum der Stadt Offenbach (Wasserwerk). Eine weitere Anmerkung sei gestattet: Wie oben erwähnt, wurde der Deutschherrenwald 1806 säkularisiert und kam in den Besitz der Isenburger Fürsten. Auf dem Wiener Kongress wurden die Isenburger Territorien dem Großherzogtum Hessen zugeschlagen. Die Gemarkung Wildhof wurde auf irgendeine Weise Domanialwald, d.h. Privatbesitz des Großherzogs. 1918 wurde der Großherzog abgesetzt. Das Eigentum des Fürstenhauses wurde 1928 in die Kurhessische Hausstiftung (seit 1986 Hessische Haustiftung) eingebracht, da die Weimarer Verfassung die Auflösung des fürstlichen Privatbesitzes forderte und der Besitz andernfalls verstaatlicht worden wäre. Vor diesem Hintergrund ist es unsäglich, dass der Offenbacher Steuerzahler fast 30 Millionen Mark für ein säkularisiertes Gebiet aufbringen musste, das auf diese Weise in den Privatbesitz des Großherzogs gekommen ist. Was noch dazukommt: Der Steuerzahler alimentiert heute noch die Kirchen mit knapp einer halben Milliarde Euro jährlich für die Verluste, welche sie durch die Säkularisierung angeblich erlitten haben. Der Vollständigkeit halber: 1900 verkaufte der Fürst zu Isenburg seine Forstreviere Offenbach und Sprendlingen und 1929 die Forstreviere Götzenhain und Offenthal an den Hessischen Staat. Auch diese Gebiete waren früher Reichslehen, die irgendwann zu Privatbesitz wurden Die Steine, welche die Grenze der Gemarkung Wildhof anzeigten, stehen z.T. noch in den Wäldern. Frau Luise Hubel hat sie 2004 dokumentiert. Bei Bedarf kann ich ihre Unterlagen zur Verfügung stellen. |

Die erste Fassung dieses Textes wurde 12/2013 publiziert.

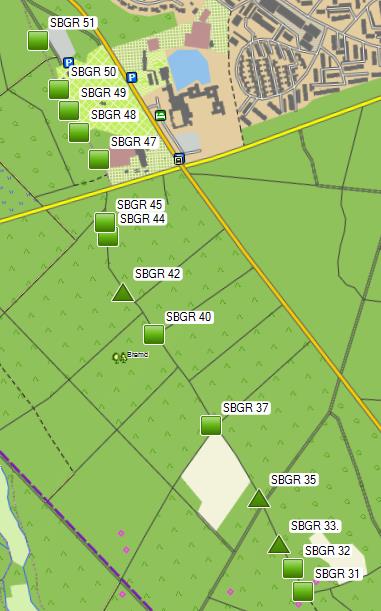

Der Grenzsteinspaziergang

Anschauen in Google Earth

Wir beginnen unseren Spaziergang an der Polizeistation am Dreiherrensteinplatz in der Wohnstadt Gravenbruch. In der Grünanlage vor der Polizeistation steht der Namensgeber des Platzes: der Dreiherrenstein. Er stand früher 200 m weiter nördlich Richtung Autobahn am Schnittpunkt der Gebiete der Fürsten von Isenburg-Birstein, der Grafen von Schönborn und

Vor der Polizeistation stehen noch zwei weitere Steine aus hellem Sandstein. Der zweite Stein ist mit "Y" auf der einen und einem Quadrat mit einem innenliegenden "S " (?) und außenliegenden "SB" auf der anderen Seite gekennzeichnet. Auf dem Kopf ist eine "68" eingemeißelt. Der dritte Stein an dieser Stelle ist vergleichsweise unauffällig: Er ist mit der Zahl "72" sowie "SB" (recht schmucklos) versehen. Darunter kann man zwei Zeichen erahnen, die "17" bedeuten könnten. Auf dem Kopf sind Zeichen zu erkennen, die man bei schrägem Lichteinfall mit "69" interpretieren kann. Diese beiden Steine standen wahrscheinlich früher in der Nähe des Dreiherrensteins (s. Nummerierung: 68, 70, 72).

Anmerkung 3/2020: Die Polizeistation in Gravenbruch wurde abgerissen und die drei Steine in den Hof des Hauses zum Löwen, dem Stadtmuseun Neu-Isenburgs, verbracht.

Wir folgen dem

Waldrand und kommen am

ehemaligen Standplatz des Steines Nr. 72 vorbei, der wie

erwähnt, jetzt vor der

Polizeistation steht. Kurz vor einem links abzweigenden

Waldweg

stoßen wir linkerhand auf den ersten Stein auf einem

Grenzpunkt dieser

Grenzlinie. Er besteht aus dunkel gewordenem ehemals hellen Sandstein

und besitzt einen stark

gewölbten Kopf. Auf der Vorderseite ist das

Schönborner

Löwenwappen

(sowie SB 1730) eingemeißelt, die Rückseite ist mit

dem

Signet der Commende Frankfurt (1730) versehen. Interessant ist die

Beschriftung der NW-Seite ("76"), der SO-Seite ("13") und des Kopfes

("65").

Auf diese Nummerierung wird

weiter unten eingegangen. 120 m weiter steht der nächste Stein

der

Serie. Er ist mit "77" und "12" nummeriert. Der Kopf ist leicht

beschädigt. Auf

Wir folgen dem

Waldrand und kommen am

ehemaligen Standplatz des Steines Nr. 72 vorbei, der wie

erwähnt, jetzt vor der

Polizeistation steht. Kurz vor einem links abzweigenden

Waldweg

stoßen wir linkerhand auf den ersten Stein auf einem

Grenzpunkt dieser

Grenzlinie. Er besteht aus dunkel gewordenem ehemals hellen Sandstein

und besitzt einen stark

gewölbten Kopf. Auf der Vorderseite ist das

Schönborner

Löwenwappen

(sowie SB 1730) eingemeißelt, die Rückseite ist mit

dem

Signet der Commende Frankfurt (1730) versehen. Interessant ist die

Beschriftung der NW-Seite ("76"), der SO-Seite ("13") und des Kopfes

("65").

Auf diese Nummerierung wird

weiter unten eingegangen. 120 m weiter steht der nächste Stein

der

Serie. Er ist mit "77" und "12" nummeriert. Der Kopf ist leicht

beschädigt. Auf  Bevor

wir die Alte Babenhäuser Straße weitergehen, wollen

wir uns

kurz mit der Nummerierung der Steine beschäftigen. Es gibt bei

den

9 Steinen offensichtlich drei Zahlenserien. Die blau unterlegten Zahlen

sind auf den Steinen zu entdecken, die gelb unterlegten sind

extrapoliert. Das ist ein recht logisches Bild. Was bedeuten diese

Reihen? Eine Hypothese ist, dass die erste Reihe die durchlaufende

Nummerierung der Steine um den Schönborner Wald darstellt.

Diese

Zählung beginnt an der Südostecke des Waldes

mit dem

Grenzstein Nr. 1 (s. unten). Die zweite Reihe der Tabelle

könnte

die Zählung von neu gesetzten Steinen sein. Die dritte Reihe

(57-71) bedeutet die Zählung der Steine um den

Deutschherrenwald. Der Stein nordwestlich des Standortes des

Dreiherrensteins trägt die Nummer 72. Interessant ist

der

Vergleich mit der oben erwähnten historischen Karte. Dort

beginnt

die Zählung mit dem Stein Nr. 1 an der Südostecke des

Geländes. Allerdings hat der Vierherrenstein

auf der Karte

die Nummer 31. Das passt leider nicht. Dies bedeutet, dass die

Nummerierung der Grenzpunkte sich zwischen 1600 und 1730

geändert

haben muss.

Bevor

wir die Alte Babenhäuser Straße weitergehen, wollen

wir uns

kurz mit der Nummerierung der Steine beschäftigen. Es gibt bei

den

9 Steinen offensichtlich drei Zahlenserien. Die blau unterlegten Zahlen

sind auf den Steinen zu entdecken, die gelb unterlegten sind

extrapoliert. Das ist ein recht logisches Bild. Was bedeuten diese

Reihen? Eine Hypothese ist, dass die erste Reihe die durchlaufende

Nummerierung der Steine um den Schönborner Wald darstellt.

Diese

Zählung beginnt an der Südostecke des Waldes

mit dem

Grenzstein Nr. 1 (s. unten). Die zweite Reihe der Tabelle

könnte

die Zählung von neu gesetzten Steinen sein. Die dritte Reihe

(57-71) bedeutet die Zählung der Steine um den

Deutschherrenwald. Der Stein nordwestlich des Standortes des

Dreiherrensteins trägt die Nummer 72. Interessant ist

der

Vergleich mit der oben erwähnten historischen Karte. Dort

beginnt

die Zählung mit dem Stein Nr. 1 an der Südostecke des

Geländes. Allerdings hat der Vierherrenstein

auf der Karte

die Nummer 31. Das passt leider nicht. Dies bedeutet, dass die

Nummerierung der Grenzpunkte sich zwischen 1600 und 1730

geändert

haben muss. Weiter geht's. Wir passieren das Gambrechtkreuz, das linkerhand im Wald steht. Die neue Gemarkungsgrenze läuft ein Stück des Weges entlang; wir erkennen erst links und dann rechts jeweils einen modernen Granitgrenzstein, welcher je eine rechtwinklige Änderung des Grenzverlaufs anzeigt. Seltsamerweise sind diese Steine auf den sich gegenüberliegenden Seiten mit "TP" und einem Dreieck gekennzeichnet, was normalerweise für einen Trigonometrischen Punkt steht. An der Kreuzung der Alten Babenhäuser Straße mit der Hohebergschneise findet man einen modernen Granitstein mit einem "M" bzw. "W" auf dem Kopf. Auf der Linken Seite erkennen wir ein Schild mit der Aufschrift "Deutschherrenwald". Wie oben erwähnt, handelt es sich um ein Waldstreifen des ehemaligen Besitzes der Deutschordenscommende der eine "Landverbindung" vom Heusenstammer Gemeindegebiet zum Schönborner Wald gewährleistete. Auf der nördlichen Seite dieses Areals haben wir keine Grenzsteine entdeckt, wohl aber auf der Südseite. Es handelt sich um drei unbeschrifte Granitsteine.

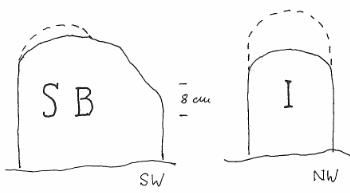

Kurz hinter der Kreuzung der Alten Babenhäuser Straße mit dem Sprendlinger Weg sehen wir auf der rechten Seite einen großen, unregelmäßig geformten Grenzstein.

Ein Dietzenbacher

Bürger fand ihn dort herausliegend. Ich hatte mir (11/2013)

erlaubt, ihn provisorisch an der Fundstelle(Grenzpunkt)

wieder

aufzustellen. Der Stein ist unbeschriftet, auf dem Kopf erkennt man

einen eingemeißelten Stern. Nach weitern 500 m erreichen wir

die südöstliche Ecke des

Schönborner Waldes. Dort

steht schräg gegenüber einem stillgelegten Waldbrunnens

der Stein Nr. 1 der Grenzlinie. Er ist aus Rotliegendem, ist

unregelmäßig geformt undmit "SB" und "I"

beschriftet.

Auf den schrägen Kopf ist ein Kreuz eingemeißelt.

Hier

stießen die Gebiete der Schönborner, der Ysenburger

und die

Biegermark, später Hintermark, aneinander.

Ein Dietzenbacher

Bürger fand ihn dort herausliegend. Ich hatte mir (11/2013)

erlaubt, ihn provisorisch an der Fundstelle(Grenzpunkt)

wieder

aufzustellen. Der Stein ist unbeschriftet, auf dem Kopf erkennt man

einen eingemeißelten Stern. Nach weitern 500 m erreichen wir

die südöstliche Ecke des

Schönborner Waldes. Dort

steht schräg gegenüber einem stillgelegten Waldbrunnens

der Stein Nr. 1 der Grenzlinie. Er ist aus Rotliegendem, ist

unregelmäßig geformt undmit "SB" und "I"

beschriftet.

Auf den schrägen Kopf ist ein Kreuz eingemeißelt.

Hier

stießen die Gebiete der Schönborner, der Ysenburger

und die

Biegermark, später Hintermark, aneinander.Auf der anderen Seite des Weges lag der Kopf eines anderen, nur roh behauenen historischen Grenzsteines mit jeweils einem eingemeißelten Kreuz auf drei Seiten. Er wurde gesichert und hat seine Heimat im Langener Lapidarium gefunden.

Anmerkung 4/2018: Am 7. April wurde der Stein in einer gemeinsamen Aktion des Heimat- und Geschichtvereins Heusenstamm und den Freunden Sprendlingens 200 m weiter südlich an der Kreuzung der Alten Babenhäuser Straße (Oberste Straße) mit der Dietzenbacher Verbindungslandwehr wieder aufgestellt. Daneben wurde eine Holzstele mit einem QR-Code eingesetzt. Darüber wurde in der OP-online berichtet.

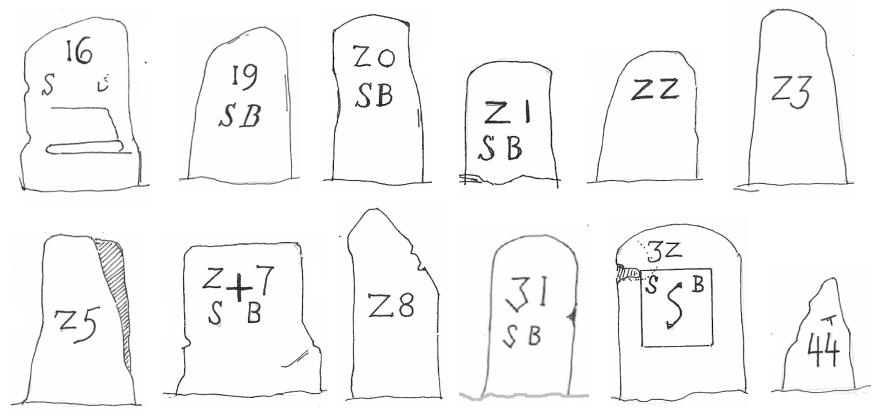

Wir gehen

zurück zum Stein Nr. 1 und beginnen die

Südseite

des Schönborner Waldes zu erkunden. Die Steine dort sind sehr

archaisch; sie sind unregelmäßig und besitzen

unterschiedliche Größen und Formen. Sie bestehen

alle aus

sehr grobem Rotliegenden. Bei vielen ist auf einer Seite, bei manchen

auf

beiden Seiten ein Kreuz eingemeißelt. Die meisten haben ein

kleineres Kreuz

als Weisung und sind auf einer Seite mit "SB" beschriftet. Die

Ausrichtung auf der Südgrenze ist nicht einheitlich, auch

stehen

manche Steine nicht auf Grenzpunkten. Dies deutet darauf hin, dass

einige nicht auf ihrem ursprünglichen Standort stehen. Einige

tragen keine Nummer, was bedeuten kann, dass sie später als

Ersatzsteine gesetzt worden sind. Interessant ist ebenso, dass (weiter

westlich) ca. 8 m südlich des Weges entfernt der

Grenzgraben (?) verläuft, die Steine aber relativ dicht

am Weg stehen. Von den einst 16 Steinen der Südgrenze ist

leider nur noch die Hälfte vorhanden.

Wir gehen

zurück zum Stein Nr. 1 und beginnen die

Südseite

des Schönborner Waldes zu erkunden. Die Steine dort sind sehr

archaisch; sie sind unregelmäßig und besitzen

unterschiedliche Größen und Formen. Sie bestehen

alle aus

sehr grobem Rotliegenden. Bei vielen ist auf einer Seite, bei manchen

auf

beiden Seiten ein Kreuz eingemeißelt. Die meisten haben ein

kleineres Kreuz

als Weisung und sind auf einer Seite mit "SB" beschriftet. Die

Ausrichtung auf der Südgrenze ist nicht einheitlich, auch

stehen

manche Steine nicht auf Grenzpunkten. Dies deutet darauf hin, dass

einige nicht auf ihrem ursprünglichen Standort stehen. Einige

tragen keine Nummer, was bedeuten kann, dass sie später als

Ersatzsteine gesetzt worden sind. Interessant ist ebenso, dass (weiter

westlich) ca. 8 m südlich des Weges entfernt der

Grenzgraben (?) verläuft, die Steine aber relativ dicht

am Weg stehen. Von den einst 16 Steinen der Südgrenze ist

leider nur noch die Hälfte vorhanden. Die nebenstehenden

Zeichnungen von Luise Hubel zeigen sehr eindrucksvoll die

unterschiedlichen "archaischen" Formen einiger Steine, die die

Westgrenze des Schönborner Waldes markieren. Man kann

darüber spekulieren, ob die Steine identisch sind mit denen,

die in der oben gezeigten Karte

von

1585 eingezeichnet sind. Als die

Schönborner 1661 das Gebiet übernahmen,

könnten sie "SB" zusätzlich in die Steine

hineinmeißeln lassen haben. Das würde die

unterschiedliche

Anordnung der Zahlen und Buchstaben erklären. Gegen diese

These spricht, dass auf der Karte die Steine anders nummeriert sind als

die Steine im Wald. Unser Stein Nr. 16, der auf der Karte mit

"Hogestein" gekennzeichnet ist, hat die Nummer 8. Um diesen Widerspruch

zu klären, ist wohl noch einige Archivarbeit

notwendig.

Die nebenstehenden

Zeichnungen von Luise Hubel zeigen sehr eindrucksvoll die

unterschiedlichen "archaischen" Formen einiger Steine, die die

Westgrenze des Schönborner Waldes markieren. Man kann

darüber spekulieren, ob die Steine identisch sind mit denen,

die in der oben gezeigten Karte

von

1585 eingezeichnet sind. Als die

Schönborner 1661 das Gebiet übernahmen,

könnten sie "SB" zusätzlich in die Steine

hineinmeißeln lassen haben. Das würde die

unterschiedliche

Anordnung der Zahlen und Buchstaben erklären. Gegen diese

These spricht, dass auf der Karte die Steine anders nummeriert sind als

die Steine im Wald. Unser Stein Nr. 16, der auf der Karte mit

"Hogestein" gekennzeichnet ist, hat die Nummer 8. Um diesen Widerspruch

zu klären, ist wohl noch einige Archivarbeit

notwendig.

Anmerkung April 2016: Beim Aufstellen des o.g. Grenzpfahls am ehemaligen Standort des Dreiherrensteins fällt ein Graben auf, der sich von dieser Stelle nach Nordosten zieht. Nach ca. 60 m macht er einen Knick. Man findet dort den Stein Y-CF 72. Er trägt die Nummer 72 auf dem Kopf und ist auf einer Seite mit einem "G" gekennzeichnet. Es handelt sich um einen Stein der Grenze des Ysenburger Forst Offenbach und dem Territorium des Deutschen Ordens, dem Deutschherrenwald bzw der spätere Wildhofwald. Man kann dem Graben bis zur Autobahn folgen. Dort stehen noch acht weitere, teils mit Ziffern gekennzeichnete Steine (72 - 81). Frau Luise Hubel hat die Grenzsteine im April 2001 dokumentiert. Die Karte mit dem Grenzverlauf und die Zeichnungen der Grenzstein bis zur Autobahn können hier angeklickt werden. Frau Hubel ist der Auffassung, dass die Steine wahrscheinlich um 1547 gesetzt worden sind. Das "G" bedeutet "Gemarkungsgrenze" und sei nach einer Instruktion für Feldgeschworene nach 1833 nachträglich eingemeißelt worden. Die Grenze verläuft weiter über die Autobahn Richtung Nordosten, wo weitere Grenzsteine stehen, die aber hier nicht beschrieben werden sollen.

Nach oben