Grenzen

und Grenzsteine in der Rostadt

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Geschichte einer Sprendlinger Gemarkung, der Rostadt. Die Rostadt ist seit langem Grenzgebiet zwischen Langen, Dreieichenhain und Sprendlingen. Wir wollen einige Erkenntnisse über die Veränderungen der Grenzverläufe darstellen und über einige der Grenzsteine berichten, die dort stehen bzw. gestanden haben. Dazu ist es notwendig, sich etwas intensiver mit der Territorialgeschichte der drei Orte zu beschäftigen. Zu guter Letzt wird ein Spaziergang über die Rostadt vorgeschlagen, auf dem die wichtigsten der geschichtsträchtigen Orte gesehen und empfunden werden können. --> Hier geht's direkt zum Spaziergang.

Im Jahr 834 schenkte König Ludwig der Deutsche um seines Seelenheils willen (wahrscheinlich spielten eher handfeste politische Gründe eine Rolle) das ihm gehörende Dorf Langen dem Kloster Lorsch. In einem zwischen 834 und 840 entstandenen Nachtrag zur Schenkungsurkunde (Lit. Runkel), der uns durch eine Abschrift aus dem 12. Jahrhundert bekannt ist, werden die Grenzen dieser Urmark Langen beschrieben. Hier taucht zum ersten Mal der Begriff "Rosseshart" auf, von dem der Namen unserer Gemarkung abgeleitet ist. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich etwas intensiver mit der Frage, ob die Rosseshart zur Langener oder Sprendlinger Urmark gehörte.

Der

transkribierte lateinische Text des Anhangs der Schenkungsurkunde kann --> hier

heruntergeladen

werden. Die deutsche Übersetzung des ersten Teils der

Grenzbeschreibung lautet:

"Das sind die Huben, welche zu Langen gehören. Es beginnt bei

einem Ort, der Rodesbach genannt wird, von da mitten durch

den Staffelswald (Stafuleshart),

von da zur Luxholaue (Lohhensouue), von da (zum) Ginnesheimer Bach

(Ginnesheimer reine), von da zum Dreieich-Grenzpunkt (Drieichlahha),

von da zum Buchenweg (bucheuuege), von da zur Sprendlinger Gemarkung

(Spiren dilinger marca), von da über

den Roschertwald (rosseshart),

von da über

den Koberswald (cubereshart), von da über

Offenthal (ouemdan), von da wieder nach Rodesbach." (Übersetzung aus

Lit. Runkel). Der

transkribierte lateinische Text des Anhangs der Schenkungsurkunde kann --> hier

heruntergeladen

werden. Die deutsche Übersetzung des ersten Teils der

Grenzbeschreibung lautet:

"Das sind die Huben, welche zu Langen gehören. Es beginnt bei

einem Ort, der Rodesbach genannt wird, von da mitten durch

den Staffelswald (Stafuleshart),

von da zur Luxholaue (Lohhensouue), von da (zum) Ginnesheimer Bach

(Ginnesheimer reine), von da zum Dreieich-Grenzpunkt (Drieichlahha),

von da zum Buchenweg (bucheuuege), von da zur Sprendlinger Gemarkung

(Spiren dilinger marca), von da über

den Roschertwald (rosseshart),

von da über

den Koberswald (cubereshart), von da über

Offenthal (ouemdan), von da wieder nach Rodesbach." (Übersetzung aus

Lit. Runkel).Es besteht in der Literatur Übereinkunft, dass der Rodesbach dem Rutschbach/Hegbach entspricht. Dies ist heute die Grenze der Landkreise Offenbach und Darmstadt-Dieburg. Etwas westlich des Flugplatzes Egelsbach biegt die Grenze nach Norden ab und folgt in etwa der Kreisgrenze Offenbach - Groß-Gerau und weiter nördlich der Grenze des Kreises Offenbach zu Frankfurt. Dort, wo diese Grenze nach Osten abbiegt, stand die Drieichlahha, wahrscheinlich ein mit einem Kreuz versehener Markierungsbaum. Dieser wurde später durch das Hölzerne Kreuz ersetzt. Über den Verlauf der Ostgrenze der Langener Urmark gibt es unterschiedliche Interpretationen. Interessant ist das dreimal in der Urkunde vorkommende "super" , das mit "über" zu übersetzen ist. In Lit. Nahrgang (7) wird das "super" als Hinweis interpretiert, dass die genannten Gebiete zur Urmark Langen gehörten.  Nach

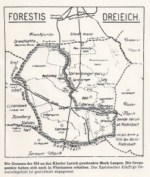

der links abgebildeten Karte aus Lit. Lenhard (2)

verläuft

die Grenze von der Drieichlahha nach Osten und biegt östlich

der

Gehspitz dem Buchenweg folgend nach Süden ab. Der Buchenweg

ist

die nördliche Fortsetzung der Buchwaldstraße in

Buchschlag,

ein Weg, der

in alten Karten noch eingezeichnet ist. Dann folgt ein relativ kurzer

Grenzabschnitt, der mit "Sprendlinger Mark" (eindeutig die Sprendlinger

Feldmark) bezeichnet wurde. Nach dieser

Karte ist dann die Hainer Trift zwischen dem Buchschlager Wald und der

B 3 (alt) die Urmarksgrenze. Die heutige Gemarkung Rostadt lag demnach

auf dem Gebiet der Langener Urmark. Die Grenze verlief dann

entlang dem Waldrand an

der B 3 (alt) bis zum Krankenhaus und weiter zum

Mühltal

(Paddelteich). Von dort aus lief sie in östlicher

Richtung (= Cubereshart) südlich von Philippseich und

nördlich des heutigen Offenthals

(= Ouemdan) vorbei, wo sie dann einen Knick nach Süden macht

und an der

heutigen Gemarkungsgrenze von Offenthal und Urberach wieder zum

Rutschbach stieß. Ouemdan bzw. Ovendan oder

Ovendam ist

definitiv nicht das Dorf Offenthal, das es damals noch nicht gab,

sondern eine Bezeichnung für einen Waldbezirk, nach dem ein

später gegründetes Dorf benannt wurde. Nach

der links abgebildeten Karte aus Lit. Lenhard (2)

verläuft

die Grenze von der Drieichlahha nach Osten und biegt östlich

der

Gehspitz dem Buchenweg folgend nach Süden ab. Der Buchenweg

ist

die nördliche Fortsetzung der Buchwaldstraße in

Buchschlag,

ein Weg, der

in alten Karten noch eingezeichnet ist. Dann folgt ein relativ kurzer

Grenzabschnitt, der mit "Sprendlinger Mark" (eindeutig die Sprendlinger

Feldmark) bezeichnet wurde. Nach dieser

Karte ist dann die Hainer Trift zwischen dem Buchschlager Wald und der

B 3 (alt) die Urmarksgrenze. Die heutige Gemarkung Rostadt lag demnach

auf dem Gebiet der Langener Urmark. Die Grenze verlief dann

entlang dem Waldrand an

der B 3 (alt) bis zum Krankenhaus und weiter zum

Mühltal

(Paddelteich). Von dort aus lief sie in östlicher

Richtung (= Cubereshart) südlich von Philippseich und

nördlich des heutigen Offenthals

(= Ouemdan) vorbei, wo sie dann einen Knick nach Süden macht

und an der

heutigen Gemarkungsgrenze von Offenthal und Urberach wieder zum

Rutschbach stieß. Ouemdan bzw. Ovendan oder

Ovendam ist

definitiv nicht das Dorf Offenthal, das es damals noch nicht gab,

sondern eine Bezeichnung für einen Waldbezirk, nach dem ein

später gegründetes Dorf benannt wurde. Klenk interpretierte (1927) den Begriff "super" in der lateinischen Urkunde wörtlich als "über", im Sinne von "rauf und runter". Die Rostadt ist allerdings flach; erst im Hainer Bürgerwald östlich der heutigen B 3 (alt) steigt das Gelände an. Klenk vermutete, dass der Hainer Bürgerwald damals "Rosseshart" hieß, und dass sich die Bezeichnung auf das flache Gebiet der heutigen Rostadt übertragen hat (1494 wurde eine "Nuwe Rostadt" genannt (Lit. Nahrgang (7)). Auch Klenk war der Auffassung, dass die Rostadt damals zur Langener Mark gehörte. Interessanterweise ließ Klenk die Grenze nicht nördlich von Offenthal vorbeiziehen, sondern nach ihm bog sie in der Fortsetzung der Breite Haagschneise (an den Sportplätzen südlich von Dreieichenhain) nach Süden ab entlang des Dammwegs, überquerte eine Anhöhe, die er als Cupereshart definierte, dann ging sie hinunter zu dem Taleinschnitt und stieg wieder hinauf auf eine zweite Anhöhe, die nach ihm der Tannenwald des Ovo war (=ouendam). Danach fiel die Grenze zum Rodesbach / Rutschbach ab. Dieser Grenzverlauf ist auf der Karte oben farbig eingezeichnet. Klenk wies darauf hin, dass spätere Grenzdefinitionen (Münzenbergische Erbteilung) diesen Urmarksgrenzen entsprachen.  Die Aussagen von Nahrgang

zu dem Grenzverlauf sind nicht eindeutig. In einer älteren

Publikation (Lit. Nahrgang

(6)) aus 1937 schrieb er einerseits: "Die Langener Urmark

dürfte

außer der Mitteldick noch einen kleinen Teil des Forstes

Sprendlingen einbegriffen haben, außerdem die Sprendlinger

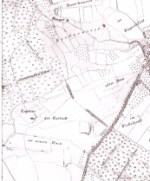

Rostadt." Andererseits publizierte er später eine

Karte der

Urmark Sprendlingens (rechtes Bild). Hier biegt die

Grenze nach

der Drieichlahha bereits an der Gehspitz nach

Südosten, Süden und Osten ab. Sie folgt

damit der

späteren Grenzline des Fürstentums Ysenburg und der

Landgrafenschaft Hessen-Darmstadt nach Buchschlag, wo sie auf den

Buchenweg trifft (Lit. Nahrgang (2)). Nach dieser Karte ist

die Rostadt ein Teil der

Sprendlinger Urmark! Der weitere Grenzverlauf ist identisch mit dem wie

von Lenhard beschrieben. Die Aussagen von Nahrgang

zu dem Grenzverlauf sind nicht eindeutig. In einer älteren

Publikation (Lit. Nahrgang

(6)) aus 1937 schrieb er einerseits: "Die Langener Urmark

dürfte

außer der Mitteldick noch einen kleinen Teil des Forstes

Sprendlingen einbegriffen haben, außerdem die Sprendlinger

Rostadt." Andererseits publizierte er später eine

Karte der

Urmark Sprendlingens (rechtes Bild). Hier biegt die

Grenze nach

der Drieichlahha bereits an der Gehspitz nach

Südosten, Süden und Osten ab. Sie folgt

damit der

späteren Grenzline des Fürstentums Ysenburg und der

Landgrafenschaft Hessen-Darmstadt nach Buchschlag, wo sie auf den

Buchenweg trifft (Lit. Nahrgang (2)). Nach dieser Karte ist

die Rostadt ein Teil der

Sprendlinger Urmark! Der weitere Grenzverlauf ist identisch mit dem wie

von Lenhard beschrieben. Nach den Publikationen der Granden der Dreieicher Heimatforschung in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts war eine Weile Funkstille bis auf eine Publikation Baeumerth (Lit. Baeumerth (4)) aus dem Jahr 1977. Er bezieht sich auf ein Flurnamenverzeichnis von Klenk, in dem vermutet wird, dass bei der Neuschaffung der Hainer Gemarkung (unter den Hagen-Münzenberger) Sprendlingen mit die Rostadt entschädigt wurde. Runkel wies in Lit. Runkel 1982 überzeugend nach, dass der Anhang zur Schenkungsurkunde spätestens 840 verfasst worden sein muss. 1997 belebte sich die Diskussion wieder, und zwar anlässlich einer öffentlichen Diskussion über das "wirkliche Alter von Dreieichenhain", die in Lit. Hörr zusammengefasst wurde. Als Naturwissenschaftler steht man staunend vor der Menge von nichtbeweisbaren Hypothesen, mit denen gelehrte Historiker um sich werfen. Ein Argument war aber interessant: Grenzen verliefen in der Vergangenheit meist parallel zu Wasserscheiden. Das Offenthaler Gebiet wird wie das in Langen und Egelsbach Richtung Hegbach entwässert, während in Sprendlingen, Dreieichenhain und Götzenhain die Wässer in den Hengstbach fließen. Dies würde für die Zugehörigkeit von Offenthal zur Langener Urmark sprechen (s. dazu auch Lit. Neusel (2)). Die Ausführungen in Lit. Metzner ("Weißer Bracke") sollen hier nicht weiter kommentiert werden, sie sind für den Autor dieser Zeilen zu spekulativ. Wie kann man diese Diskussionen - insbesondere bezüglich der Rostadt - interpretieren? Für den Autor wiegt das Argument sehr stark, dass jüngere Grenzziehungen meist dem Verlauf älterer Grenzen folgen. Es ist nicht sehr stichhaltig, dass bei der Neugründung der Hainer Gemarkung Sprendlingen durch einen Teil der Langener Gemarkung entschädigt wurde. Langen wurde 834 an das Kloster Lorsch verschenkt, das es als Lehen weitergab. Dass es irgendwann zu einer Territorialgrenzverschiebung kam, ist eher unwahrscheinlich. All dies spricht dafür, dass die Rostadt schon 834 zur Spiren Dilinger Marca gehörte.  Nachtrag 12/2013:

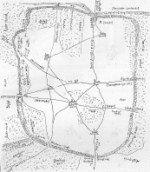

Eine genauere Betrachtung der Ringlandwehrkarte von ca. 1600 zeigt den

Eintrag "Rostat" westlich der Trift und "Sprendling Rostat"

östlich davon. Dies ist insofern unverständlich, weil

um diese Zeit die Isenburger Territorialteilung schon

realisiert

war (1556), d.h. die "Rostat" (westlich der Trift) müsste

Isenburg-Birsteiner Territorium und damit Sprendlinger Gebiet gewesen

sein. Die "Sprendling Rostat" heißt als Flurbezeichnung heute

"Das Feld gegen Langen". Da passt einiges nicht

ganz zueinander. Nachtrag 12/2013:

Eine genauere Betrachtung der Ringlandwehrkarte von ca. 1600 zeigt den

Eintrag "Rostat" westlich der Trift und "Sprendling Rostat"

östlich davon. Dies ist insofern unverständlich, weil

um diese Zeit die Isenburger Territorialteilung schon

realisiert

war (1556), d.h. die "Rostat" (westlich der Trift) müsste

Isenburg-Birsteiner Territorium und damit Sprendlinger Gebiet gewesen

sein. Die "Sprendling Rostat" heißt als Flurbezeichnung heute

"Das Feld gegen Langen". Da passt einiges nicht

ganz zueinander. |

Seit 834 sind folgende Bezeichnungen überliefert: Rosseshart ("Wald des Rosses" nach Lit. Metzner, "Rosenwald" nach Lit. Neusel (2) oder "Wald, in dem Wildpferde gehalten wurden" nach Nahrgang (4)), 1401 "Roßhart, 1428 Russhart, 1439 Rossart, 1449 Rossert, 1533 Rosehart, Roschert, 1680 Rostadt. In Lit. Meyer wird spekuliert, dass der Name von einer Flachs-Röste (mittelalterlich: rozze) abgeleitet werden muss. Es handelte sich auf jeden Fall um ein Waldgebiet ("...hart"), das im 15. Jahrhundert allmählich gerodet und in Ackerparzellen aufgeteilt wurde (Lit. Nahrgang (4)).

Vor 834 lag unser Gebiet im "Forestis Dreieich", bestehend aus der Langener und Sprendlinger Urmark. Dieses Gebiet war königeigenes Land und wurde zu dieser Zeit wohl von der Frankfurter Pfalz aus verwaltet. Es grenzte im Norden an den Frankfurter Fiscus, im Westen an den Fiscus in Trebur, im Osten an die Bieger und Röder Mark und im Süden an die Gerauer Mark. Der "Forestis Dreieich" ist nicht zu verwechseln mit dem "Wildbann Dreieich", der erst 1069 zum ersten mal erwähnt wurde und eine weit größere Ausdehnung hatte. Dieser erstreckte sich von Vilbel bis in den Odenwald, von der Mainspitze bis zur Aschaffenburger Brücke. Er umfasste auch Gebiete, die nicht dem König gehörten. Langen schied durch die Schenkung an das Kloster Lorsch 834 aus dem Gebiet des Reichsforstes Dreieich aus. Das Benediktinerkloster Lorsch gab das Dorf anschließend weltlichen Herrschaften zum Lehen. Von 1090 an hatten die Herren von Hagen-Münzenberg Langen zu Lehen. 1232 wurde das inzwischen abgewirtschaftete Kloster Lorsch vom Erzstift Mainz übernommen, das damit die Lehenshoheit über Langen erhielt. Mainz hatte deshalb noch lange Zeit Zollrechte in Langen.

In dem anderen Teil des "Forestis Dreieich", der Sprendlinger Mark, entstand in den Hengstbachniederungen im Bereich der heutigen Dreieichenhainer Burgruine zunächst eine Jagdhütte, dann ein königlicher Jagdhof mit Herrenhaus und Wirtschaftsgebäuden. Der erste Vogt im Dreieichgebiet, Eberhard von Hagen, baute in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts eine fünfstöckige Turmburg, von der heute noch die Ostwand zu sehen ist. Seine Nachfolger, die Herren von Hagen-Münzenberg, erweiterten die Burg mit einem Palas, Burgmauern, Bergfried und einer Kapelle. 1256 wurden die "cives in hagen" erwähnt, ein Beleg dafür, dass neben den Dörfern Langen und Sprendlingen jetzt auch die Stadt Hain in der Dreieich an die Rostadt grenzte. Die Grenzen der Stadt Hain zu Langen entsprachen wahrscheinlich der oben beschriebenen Urmarksgrenze. Über die Grenzziehung zwischen Sprendlingen und Hain liegen keine (?) Informationen vor. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ungefähr den aktuellen Gemarkungsgrenzen entsprachen. Auf jeden Fall gibt es Berichte über heftige Grenzstreitigkeiten zwischen Sprendlingern und Haanern und zwischen Haanern und Längenern.

Die Darstellung der Territorialgeschichte der Dreieich würde den Rahmen dieses Artikels überschreiten; es ist ein höchst komplexes politisches und juristisches Gezerre mit Verpfändungen, Einheiratungen, Erbteilungen, kriegerischen Auseinandersetzungen, Geiselnahmen, usw. Nur so viel: 1255 starb Ulrich II, der letzte männliche Hagen-Münzenberger. Sein Erbe, Burg und Stadt Hain, ging in sechs Teile, u.a. an Hanau und Falkenstein. Den Falkensteinern gelang es, fünf der sechs Teile (bis auf das Hanauer Sechstel) unter ihre Kontrolle zu bringen. Nach dem Aussterben der Falkensteiner im Jahr 1418 kam das Hainer Gebiet in den gemeinsamen Besitz der Herrschaft von Sayn und Isenburg-Büdingen. 1486 verkauften die Sayner ihren Anteil an Isenburg-Büdingen. Langen blieb nach 1232 weiterhin formal mainzerisch. De facto gehörte es den Falkensteinern, die es 1275 teilten: Werner I erhielt den Nordteil, Philipp II den Südteil des Dorfes. Es kam später wie Hain in den gemeinsamen Besitz der Sayner und Isenburg-Büdingen. Die Sayner verkauften ihre Rechte 1486 an die Isenburg-Büdinger. In Sprendlingen ging die Gerichtsbarkeit (Vogteigericht) an die Grafschaft Katzenellenbogen über, später gelangte das Dorf in den Besitz der Sayner Herrschaft, die es 1445 an das Haus Isenburg verpfändete und 1486 es ganz an diese verkauften.

Wir sehen, dass das an die Rostadt angrenzende Gebiet in Jahr 1485 unter der Herrschaft der Grafen von Isenburg gekommen war. Bemerkenswert ist noch, dass bereits 1348 die Dreieicher Ringlandwehr (s. u.) erwähnt wurde, welche die Orte Hain, Langen, Egelsbach, Götzenhain und Offenthal umschloss. Trotz mosaikgleicher Herrschaftsverhältnisse muss es in dem Gebiet eine Kooperationsbereitschaft gegeben haben, ohne die dieses aufwändige Sicherungssystem nicht möglich gewesen wäre.

1556 kam es zu einer Teilung der Grafschaft Isenburg-Büdingen in eine Linie Isenburg-Birstein und eine Linie Isenburg-Ronneburg. Die Grenze verlief wahrscheinlich entlang der alten Urmarksgrenze von der Gehspitz über den Buchenweg zum "Buchschlag", dann folgte sie erst der Dreieicher Landwehr, anschließend dem "Rossertgraben" bis zur jetzigen B 3 (alt). Von dort lief sie über den Paddelteich zur Koberstadt (dort entlang des Dammwegs zum Rutschbach). 1560 begann die Herrschaft von Graf Wolfgang von Isenburg-Ronneburg über das Langener Gebiet, zu dem auch Kelsterbach gehörte. Das östliche Dreieichgebiet wurde von den Isenburg-Birstein regiert. Burg und Stadt Hain verblieben im gemeinsamen Besitz. In dieser Zeit wurde die Reformation im Dreieichgebiet eingeführt. Allerdings entstand ein heftiger Glaubenskrieg zwischen den Lutheranern und Calvinisten. Dies war wohl der Hintergrund, dass die lutheranischen Isenburg-Ronneburger um 1600 das Amt Kelsterbach mit Langen und Egelsbach an die (lutheranische) Landgrafenschaft Hessen-Darmstadt verkauften. Während des 30-jährigen Krieges, im Jahr 1635, übertrug der Kaiser die Herrschaft über Isenburg-Birstein dem Landgrafen von Hessen-Darmstadt, der es 1642 wieder den Isenburgern zurückgab. 1718 wurde Isenburg-Birstein erneut geteilt, wobei Philippseich als neue Residenz gegründet wurde. Bis 1816 kam es in unserem Gebiet zu keinen weiteren Grenzveränderungen. Im Wiener Kongress wurde beschlossen, alle Isenburgische Besitzungen dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt einzugliedern. Das Großherzogtum Hessen hatte bis 1918 Bestand, dann wurde der "Volksstaat Hessen" gegründet, aus dem das heutige Bundesland Hessen entstand.

Es sei noch angemerkt, dass das Gebiet der Rostadt früher bewaldet war, und dass dieser Wald aber bereits vor 1520 gerodet wurde, um Ackerland zu gewinnen. Lit Nahrgang (2), S. XII, 4/143

Der Rostadt Spaziergang

Wir

können die Grenzen und die Grenzsteine der Rostadt in

einer

kleinen Wanderung vom Sprendlinger

Bahnhof aus

erleben. Wir

überqueren die Gleise der Dreieichbahn am

Bahnübergang

gegenüber der katholischen

Kirche St. Laurentius. Rechts vom

Bahnübergang

steht ein schönes Anwesen (Eisenbahnstr. 62), das von alten

Sprendlingern die

"Schandammerie" (= Gendarmerie = Landpolizei) genannt wird. 1921 wurde

ein Gendarmerieposten vom Volksstaat Hessen in dieses

erst

1920 erbauten Anwesens verlegt.

Wir

können die Grenzen und die Grenzsteine der Rostadt in

einer

kleinen Wanderung vom Sprendlinger

Bahnhof aus

erleben. Wir

überqueren die Gleise der Dreieichbahn am

Bahnübergang

gegenüber der katholischen

Kirche St. Laurentius. Rechts vom

Bahnübergang

steht ein schönes Anwesen (Eisenbahnstr. 62), das von alten

Sprendlingern die

"Schandammerie" (= Gendarmerie = Landpolizei) genannt wird. 1921 wurde

ein Gendarmerieposten vom Volksstaat Hessen in dieses

erst

1920 erbauten Anwesens verlegt. Von den Gleisen kann man eine wunderbar gestaltete Sandsteintreppe erkennen. Wir laufen weiter entlang der Bahntrasse Richtung Buchschlager Wald. Ungefähr 150 Meter vor Erreichen des Waldrandes überqueren wir einen Wassergraben. Ihm entlang verlief wahrscheinlich die oben beschriebene Grenze zwischen den Urmarken von Sprendlingen und Langen. Sie entsprach auch der Grenze zwischen der Grafschaft Ysenburg-Birstein und der Landgrafenschaft Hessen Darmstadt. Wenige Meter vom Weg entfernt können wir einen mächtigen Grenzstein mitten im Wassergraben entdecken. Er ist beschriftet mit "Y" (für Ysenburg), "HD" für Hessen-Darmstadt, "1783" und "62". Er ist somit der 62. Stein einer Grenzlinie, die an der Gehspitz beginnt, die Rostadt von Langener Territorium (bzw. die ehemalige Mitteldicker Gemarkung) trennt und südlich von Dreieichenhain endet.

Nun sind wir an dem Eintritt der Hainer Trift in den Buschschlager Wald angelangt. Wenn die Wiese Richtung Sprendlingen gemäht ist, können wir in westlicher Richtung einen weiteren Y-HD Stein (die Nr. 65) erkennen. Der Grenzstein Nr. 67 lag an dieser Stelle in den 1970er Jahren heraus. Er wurde nicht wieder aufgestellt sondern ins Dreieich-Museum verbracht. Die Begründung: Er stünde auf der Trasse der geplanten Südumgehung, es würde sich nicht lohnen, ihn wieder aufzustellen.

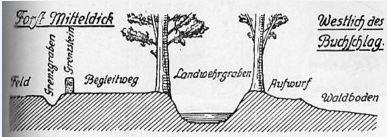

Wenn

wir uns an dieser Stelle umschauen, dann

erkennen wir das hier noch recht gut erhaltene Graben- und Wegesystem

der Dreieicher

(oder Isenburger) Ringlandwehr, die 1348 zum ersten Mal

schriftlich erwähnt wurde. Es handelt sich an dieser

Stelle um zwei Gräben und einen kleinen Wall mit einem

Begleitweg.

Dichte, dort angepflanzte

Dornenhecken machten seinerzeit ein Durchkommen unmöglich. An

wenigen

Stellen, den "Schlägen", war die Landwehr mit

Durchlässen

versehen. Die Dreieicher Ringlandwehr schützte bis

zur Einführung der Feuerwaffen im 16. Jahrhundert die

Orte

Egelsbach,

Langen, Sprendlingen, Dreieichenhain, Götzenhain und

Offenthal.

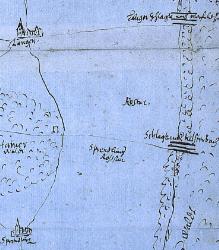

Der rechts abgebildeten Karte (Süden ist oben) aus Lit.

Nahrgang (10) kann man den Verlauf der Landwehr entnehmen. Deutlich

wird, dass wir bei der Einmündung der Trift in den Wald am

eigentlichen "Buchschlag" stehen. Eine weitere Besonderheit

findet sich an dieser

Stelle: Die Hainer Trift verläuft über eine Gewölbebrücke

über den Graben der Ringlandwehr. Dies ist

auf der Ostseite der Brücke deutlich

erkennbar.

Wenn

wir uns an dieser Stelle umschauen, dann

erkennen wir das hier noch recht gut erhaltene Graben- und Wegesystem

der Dreieicher

(oder Isenburger) Ringlandwehr, die 1348 zum ersten Mal

schriftlich erwähnt wurde. Es handelt sich an dieser

Stelle um zwei Gräben und einen kleinen Wall mit einem

Begleitweg.

Dichte, dort angepflanzte

Dornenhecken machten seinerzeit ein Durchkommen unmöglich. An

wenigen

Stellen, den "Schlägen", war die Landwehr mit

Durchlässen

versehen. Die Dreieicher Ringlandwehr schützte bis

zur Einführung der Feuerwaffen im 16. Jahrhundert die

Orte

Egelsbach,

Langen, Sprendlingen, Dreieichenhain, Götzenhain und

Offenthal.

Der rechts abgebildeten Karte (Süden ist oben) aus Lit.

Nahrgang (10) kann man den Verlauf der Landwehr entnehmen. Deutlich

wird, dass wir bei der Einmündung der Trift in den Wald am

eigentlichen "Buchschlag" stehen. Eine weitere Besonderheit

findet sich an dieser

Stelle: Die Hainer Trift verläuft über eine Gewölbebrücke

über den Graben der Ringlandwehr. Dies ist

auf der Ostseite der Brücke deutlich

erkennbar. Wir gehen jetzt Richtung Westen dem Waldrand entlang. Gleich zu Anfang, direkt am Zaun zu einem Garten, sehen wir die Steine 68 und 69. Auf unserm Weg parallel zum Waldrand können wir mit einigem Spürsinn die komplette Serie der Steine 70 bis 79 finden; manche gut sichtbar neben dem Weg, andere versteckt in dichtem Gestrüpp. Wenn wir aus dem Wald heraustreten, sind wir an der Stelle, wo die Langener Gemarkungsgrenze auf die Y-HD Grenzlinie stößt. Wenn wir dieser

Nur hartgesottenen Grenzsteinliebhabern kann empfohlen werden, die noch komplett vorhandenen Steine Nr. 83 - 88 zu suchen. Sie befinden sich abwechselnd auf der nördlichen und südlichen Seite des Rossertgrabens, wie der Grenzgraben hier genannt wird. Seltsamerweise existieren am Rossertgraben einige zusätzliche unbeschriftete Grenzsteine, die möglicherweise Grundstücke markieren, die an den Rossertgraben angrenzen. Bei Stein 88 im Rossertgraben stoßen die Dreieichenhainer, Langener und Sprendlinger Gemarkungen zusammen. Die Langener und Dreieichenhainer Grenze folgt dem Rossertgraben bis zum Stein Nr. 2 (Stein Nr. 1 ist identisch mit Nr. 88), wo sie entlang des Grenzgrabens nach Süden abbiegt und bei Stein Nr. 3 über die B 3 (alt) springt, um dann hinter dem Krankenhaus ins Mühltal zu laufen.

Vom Langener Modellflugplatz laufen wir also nicht dem Rossertgraben entlang, sondern spazieren den Rostädter Weg zurück Richtung Sprendlingen, bis wir an die Kreuzung mit der Hainer Trift kommen.

Ein bemerkenswerter Stein wurde in den 1970er Jahren 140 Meter östlich der Kreuzung gefunden. Auch er wurde

Wir gehen der Hainer Trift entlang Richtung Dreieichenhain und kommen am Naturfreundehaus vorbei bis zur Einbiegung in den Lettkautenweg. Wie dieser Name sagt, gab es früher in diesem Gebiet Lehmgruben, aus denen das Material für Ziegeleien gewonnen wurde. Die älteste Ziegelei wurde dort 1745 errichtet (Lit. Nahrgang (11)). Das

Ein

weiterer Schriftsteller erwähnte Sprendlingen und Langen in

seinen

Reisebeschreibungen. Es handelt sich um Ludwig Börne in seiner

"Monographie

der deutschen Postschnecke"

von 1821. Er beschreibt mit spitzer Feuilletonistenfeder die

unhaltbaren Zustände des Transportwesens im damaligen

Deutschland.

Er reiste von Frankfurt nach Stuttgart. Weil das langsame Fahren viel

anstrengender sei als das rasche, seien "Conducteur,

Postlillion und

Pferde bald so abgemattet, dass sie bereits in Sprendlingen liegen

bleiben mussten, um sich zu stärken." In Langen

gab es dann wieder eine Pause, weil die

Pferde gewechselt werden mussten. Die Fahrt von Frankfurt nach

Darmstadt dauerte

fünfeinhalb Stunden!

Ein

weiterer Schriftsteller erwähnte Sprendlingen und Langen in

seinen

Reisebeschreibungen. Es handelt sich um Ludwig Börne in seiner

"Monographie

der deutschen Postschnecke"

von 1821. Er beschreibt mit spitzer Feuilletonistenfeder die

unhaltbaren Zustände des Transportwesens im damaligen

Deutschland.

Er reiste von Frankfurt nach Stuttgart. Weil das langsame Fahren viel

anstrengender sei als das rasche, seien "Conducteur,

Postlillion und

Pferde bald so abgemattet, dass sie bereits in Sprendlingen liegen

bleiben mussten, um sich zu stärken." In Langen

gab es dann wieder eine Pause, weil die

Pferde gewechselt werden mussten. Die Fahrt von Frankfurt nach

Darmstadt dauerte

fünfeinhalb Stunden!

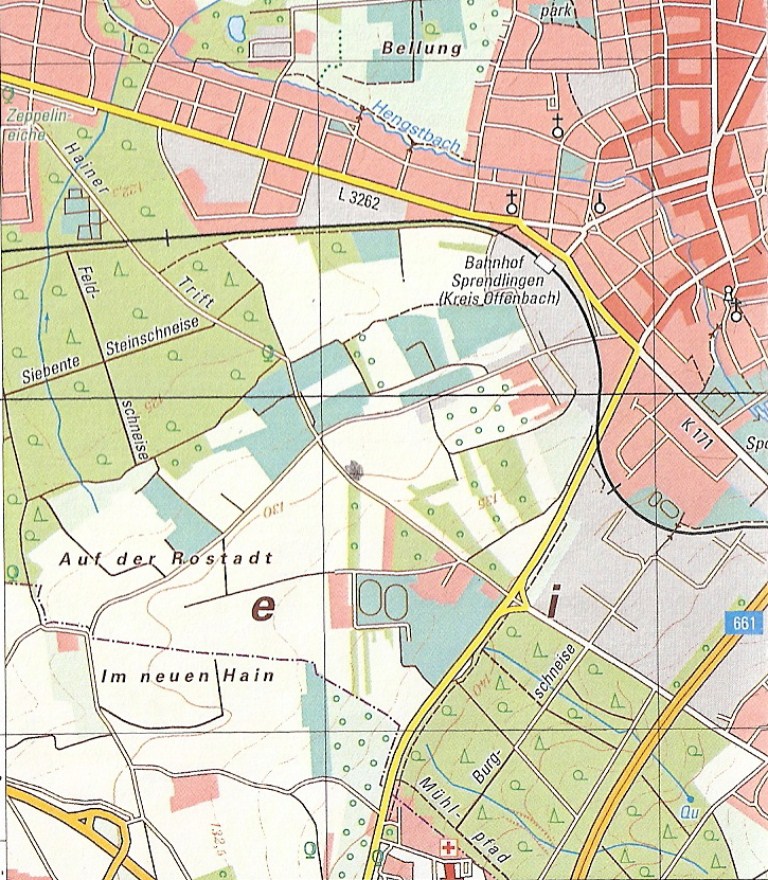

Links

ist die Karte

von Haas abgebildet, die 1799 entstand. Man erkennt

die Befestigungen von Langen und von "Dreieicher Hayn" sowie das

offene Haufendorf Sprendlingen. Der Ochsenwald (jetziges

Dreieichenhainer Industriegebiet) ist noch nicht gerodet, dies geschah

erst 1848. Die Chaussee

von Frankfurt nach Darmstadt ist teilweise angelegt. Sie ist mit

Bäumen bestanden. Die

Wegeführung in der Rostadt und im Buchschlager Wald ist

sicherlich

nicht ganz realistisch dargestellt. 1799 existierte die Hainer Chaussee

zwischen Sprendlingen und Dreieichenhain noch nicht.

Links

ist die Karte

von Haas abgebildet, die 1799 entstand. Man erkennt

die Befestigungen von Langen und von "Dreieicher Hayn" sowie das

offene Haufendorf Sprendlingen. Der Ochsenwald (jetziges

Dreieichenhainer Industriegebiet) ist noch nicht gerodet, dies geschah

erst 1848. Die Chaussee

von Frankfurt nach Darmstadt ist teilweise angelegt. Sie ist mit

Bäumen bestanden. Die

Wegeführung in der Rostadt und im Buchschlager Wald ist

sicherlich

nicht ganz realistisch dargestellt. 1799 existierte die Hainer Chaussee

zwischen Sprendlingen und Dreieichenhain noch nicht.An der Kreuzung der Straße Sprendlingen-Langen mit der Trift soll früher auf der Westseite der Straße eine Kapelle, die dem Heiligen Markus geweiht war, gestanden haben (Lit. Runkel).

Auf dem Plan der Dreieicher

Ringlandwehr (s. links) ist an der Kreuzung

der Hainer Trift und der Straße zwischen Sprendlingen und

Langen

ein Galgeneingezeichnet.

Ein zweiter ist bei Bayerseich zu erkennen. Darüberhinaus

sollen in Langen und in Sprendlingen ("Galjehiwwel")

je ein

Galgen gestanden haben. Auf einer

anderen Karte ist an der Trift ebenfalls ein Galgen

eingezeichnet, wobei der genaue Standort kaum zu definieren

ist. In der Literatur wird er als "Zollgalgen" bezeichnet, was immer

das sein mag. Die Blutgerichtsbarkeit im Dreieichgebiet lag in Langen

(später im Hain), wo auch die Urteile vollstreckt wurden. Das

Vogteigericht in Sprendlingen war nur für kleinere Delikte an

der

Straße zwischen Bayerseich und der Frankfurter Steinkaute

zuständig. Wofür Sprendlingen dafür einen

Galgen und

einen Scharfrichter benötigt hat, ist mir nicht

erklärlich.

In Lit NN(2) wird von mindestens zwei Scharfrichtern berichtet.

Über Hinrichtungen ist aber nichts

überliefert.

Auf dem Plan der Dreieicher

Ringlandwehr (s. links) ist an der Kreuzung

der Hainer Trift und der Straße zwischen Sprendlingen und

Langen

ein Galgeneingezeichnet.

Ein zweiter ist bei Bayerseich zu erkennen. Darüberhinaus

sollen in Langen und in Sprendlingen ("Galjehiwwel")

je ein

Galgen gestanden haben. Auf einer

anderen Karte ist an der Trift ebenfalls ein Galgen

eingezeichnet, wobei der genaue Standort kaum zu definieren

ist. In der Literatur wird er als "Zollgalgen" bezeichnet, was immer

das sein mag. Die Blutgerichtsbarkeit im Dreieichgebiet lag in Langen

(später im Hain), wo auch die Urteile vollstreckt wurden. Das

Vogteigericht in Sprendlingen war nur für kleinere Delikte an

der

Straße zwischen Bayerseich und der Frankfurter Steinkaute

zuständig. Wofür Sprendlingen dafür einen

Galgen und

einen Scharfrichter benötigt hat, ist mir nicht

erklärlich.

In Lit NN(2) wird von mindestens zwei Scharfrichtern berichtet.

Über Hinrichtungen ist aber nichts

überliefert.  An der Chaussee

zwischen Sprendlingen und Langen verlief aber auch eine andere Grenze,

und zwar die Besatzungsgrenze

1918 - 1930.

Nach dem Versailler Friedensvertrag

konnte Frankreich die linksrheinischen deutschen Gebiete besetzen und

u.a. um Mainz einen Brückenkopf mit einem Radius von 30 km

bilden.

Diese Grenze verlief durch die Rostadt. Langen und Buschschlag

gehörten zur französisch besetzten Zone und

konnten ihre

Nachbarn oder Grundstücke im nichtbesetzten Gebiet nur mit

Mühen erreichen. Besonders folgenreich war die Tatsache, dass

die

Bahnhöfe in Langen und Buchschlag im besetzten Gebiet lagen.

Die

Langener mussten z. T. nach Neu-Isenburg laufen, um dann mit dem Zug

nach Frankfurt zu fahren. Oder sie An der Chaussee

zwischen Sprendlingen und Langen verlief aber auch eine andere Grenze,

und zwar die Besatzungsgrenze

1918 - 1930.

Nach dem Versailler Friedensvertrag

konnte Frankreich die linksrheinischen deutschen Gebiete besetzen und

u.a. um Mainz einen Brückenkopf mit einem Radius von 30 km

bilden.

Diese Grenze verlief durch die Rostadt. Langen und Buschschlag

gehörten zur französisch besetzten Zone und

konnten ihre

Nachbarn oder Grundstücke im nichtbesetzten Gebiet nur mit

Mühen erreichen. Besonders folgenreich war die Tatsache, dass

die

Bahnhöfe in Langen und Buchschlag im besetzten Gebiet lagen.

Die

Langener mussten z. T. nach Neu-Isenburg laufen, um dann mit dem Zug

nach Frankfurt zu fahren. Oder sie  liefen nach Sprendlingen

und fuhren

über Ober-Roden nach Offenbach/Frankfurt.

Es war eine sehr

beschwerliche Zeit. In liefen nach Sprendlingen

und fuhren

über Ober-Roden nach Offenbach/Frankfurt.

Es war eine sehr

beschwerliche Zeit. In |

Wir laufen jetzt den Lettkautenweg weiter Richtung Sprendlingen und bleiben auf dem Weg parallel zur B 3 (alt), biegen dann vor der Bahnlinie links Richtung Rostädter Weg ab. An dieser Stelle - hinter der "Schilleefabrik" - befand sich früher eine Sandgrube, die aber seit langem mit Müll verfüllt ist. Die "Schillee" (Fa. Beck & Schröder) war eine der ersten Fabriken in Sprendlingen. Sie wurde 1894 gegründet und produzierte Marmelade, Gelee, Bonbons und Geback. Nach mehreren Wechseln der Besitzer wurde die Produktion 1939 eingestellt. Wir gelangen zum Rostädter Weg und kreuzen die Schienen der Dreieichbahn.

Wir

überqueren dabei

den

hypothetischen Urlauf

des Hengstbaches. Heinrich Runkel hat darüber

spekuliert, ob der Hengstbach früher über die Rostadt

nach

Buchschlag geflossen sein kann. Hintergrund dieser Überlegung

ist

die Tatsache, dass an der ehemaligen Heine-Schule die Sohle

des Hengstbaches

so tief eingeschnitten ist, dass es sich kaum um einen

natürlichen

Bachlauf handeln kann. Runkel vermutete, dass der Bach vor langer Zeit

umgeleitet worden ist, damit die Niederwiesen (Baierhansenwiesen)

bewässert/ überflutet werden konnten. Es gibt aber

keinen

schriftlichen Beleg für diese Vermutung. Der Bach soll durch

die heutige Ludwigstraße zum Bahnübergang und dann

durch

die

untere Rostadt geflossen sein. Wenn man sich die

Höhenlinien

im Bürger-GIS in diesem Gebiet anschaut, muss man zur Kenntnis

nehmen, dass Runkels Vermutungen sehr plausibel sind. In der Abbildung

rechts wurde der hypothetische Hengstbach-Urlauf vom Mariahall-Weiher

anhand des Höhenlinienverlaufs vom Autor rekonstruiert.

Wir

überqueren dabei

den

hypothetischen Urlauf

des Hengstbaches. Heinrich Runkel hat darüber

spekuliert, ob der Hengstbach früher über die Rostadt

nach

Buchschlag geflossen sein kann. Hintergrund dieser Überlegung

ist

die Tatsache, dass an der ehemaligen Heine-Schule die Sohle

des Hengstbaches

so tief eingeschnitten ist, dass es sich kaum um einen

natürlichen

Bachlauf handeln kann. Runkel vermutete, dass der Bach vor langer Zeit

umgeleitet worden ist, damit die Niederwiesen (Baierhansenwiesen)

bewässert/ überflutet werden konnten. Es gibt aber

keinen

schriftlichen Beleg für diese Vermutung. Der Bach soll durch

die heutige Ludwigstraße zum Bahnübergang und dann

durch

die

untere Rostadt geflossen sein. Wenn man sich die

Höhenlinien

im Bürger-GIS in diesem Gebiet anschaut, muss man zur Kenntnis

nehmen, dass Runkels Vermutungen sehr plausibel sind. In der Abbildung

rechts wurde der hypothetische Hengstbach-Urlauf vom Mariahall-Weiher

anhand des Höhenlinienverlaufs vom Autor rekonstruiert.Genug der Spekulationen. Wir sind am Sprendlinger Bahnhof angekommen, dem Startpunkt unserer Wanderung. Der Autor hofft, dass der Spaziergang lehrreich und unterhaltsam war.

Anhang: Die Rostadt auf Messtischblättern von 1887, 1963 und 2008

Im

Messtischblatt aus dem Jahr 1887 sind keine Grenzen eingetragen. Der

Rossertgraben ist deutlich zu erkennen. An der Brücke

über

den verlängerten Rossertgraben macht die Chaussee einen

deutlichen

Knick. Die Lehmgruben in der Rostadt sind eingezeichnet.

Im

Messtischblatt aus dem Jahr 1887 sind keine Grenzen eingetragen. Der

Rossertgraben ist deutlich zu erkennen. An der Brücke

über

den verlängerten Rossertgraben macht die Chaussee einen

deutlichen

Knick. Die Lehmgruben in der Rostadt sind eingezeichnet.

Vergleicht

man das Messtischblatt von 2008 mit dem von 1963, dann erkennt man,

dass der Knick in der Chaussee (um 1970) "entschärft" worden

ist.

Der Autor kann sich noch gut daran erinnern, dass einige seiner Freunde

versucht haben, diesen Knick mit getunten Käfern so schnell

wie

nöglich zu passieren.

Vergleicht

man das Messtischblatt von 2008 mit dem von 1963, dann erkennt man,

dass der Knick in der Chaussee (um 1970) "entschärft" worden

ist.

Der Autor kann sich noch gut daran erinnern, dass einige seiner Freunde

versucht haben, diesen Knick mit getunten Käfern so schnell

wie

nöglich zu passieren. Zur besseren Vergleichbarkeit der drei Messtischblätter sind sie -->hier auf einer Seite zusammen dargestellt.

nach oben