Einzelne Grenzsteine

Grenzsteine haben die Eigenschaft, nicht einzeln, sondern in einer Reihe aufzutreten. Eine Grenze wird immer durch mehrere Grenzsteine definiert. Einzelne Steine sind in der Regel vom ursprünglichen Standort entfernt. Sie stehen dann in Privatgärten oder Museen, dort oft mit Steinen von anderen Grenzen zusammen (Lapidarien: Steinesammlung). Es gibt allerdings auch draußen alleinstehende Steine, die nur schwer einer Grenze zuzuordnen sind. Wir wollen im Folgenden diese Einzelgänger aus der Landschaft Dreieich beschreiben.

Erstmals beschriebener Kreuzstein im Philippseicher Fasaneriewäldchen

Er ähnelt dem Kreuzstein, den man in dem Waldstück Lauxensee auf der anderen Seite der Philippseicher Straße finden kann (-->Standort). Dieser wurde von einem Anwohner Philippseichs dorthin versetzt, um seine Hunde dort zu begraben.

Einen

weiteren einzeln stehenden Kreuzstein (Abb. rechts)

findet

man in der Nähe der Einmündung der Breite

Haagwegsschneise in die Langener Straße im Dreieichenhainer

Wald (-->Standort). Diesen Kreuzstein

konnte ich nicht einordnen, denn er steht an keiner Territorialgrenze

und in der Literatur waren keine weitergehenden Informationen

publiziert. Sein Standort befindet sich 67 m östlich des

Punktes,

an dem die Ostgrenze der Hanauer Koberstadt die Südgrenze des

Hainer Bürgerwaldes trifft. An diesem markanten

Grenzpunkt

soll früher der Wappenstein Nr. 53 der Hanauer und Ysenburger

Grenzlinie gestanden haben. In der Grenzbeschreibung aus 1787

wird

bei diesen angemerkt: "In der Nähe seyn ein Stein mit einem

Kreuz". Was hat es nun mit diesem Kreuzstein auf sich?

Einen

weiteren einzeln stehenden Kreuzstein (Abb. rechts)

findet

man in der Nähe der Einmündung der Breite

Haagwegsschneise in die Langener Straße im Dreieichenhainer

Wald (-->Standort). Diesen Kreuzstein

konnte ich nicht einordnen, denn er steht an keiner Territorialgrenze

und in der Literatur waren keine weitergehenden Informationen

publiziert. Sein Standort befindet sich 67 m östlich des

Punktes,

an dem die Ostgrenze der Hanauer Koberstadt die Südgrenze des

Hainer Bürgerwaldes trifft. An diesem markanten

Grenzpunkt

soll früher der Wappenstein Nr. 53 der Hanauer und Ysenburger

Grenzlinie gestanden haben. In der Grenzbeschreibung aus 1787

wird

bei diesen angemerkt: "In der Nähe seyn ein Stein mit einem

Kreuz". Was hat es nun mit diesem Kreuzstein auf sich?Ein intensiveres Studium der Karte von Nicks vom Hainer Bürgerwald aus dem Jahr 1777 führte schließlich zu einer eindeutigen Lösung des Problems. Zur Rekapitulation: Um 1700 gehörte der Koberstädter Wald drei Territorialherren: Ysenburg, Hessen-Darmstadt und dazwischen Hanau. Diese drei Gebiete reichten vom Rutschbach/Hegbach im Süden bis zur Langener Straße im Norden. Die Langener Straße verbindet Götzenhain mit Langen, sie verläuft heute über das Tierheim und den Sportplätzen zum Langener Paddelteich. Nördlich der Langener Straße lag der Hainer Bürgerwald, der zwar zum Ysenburger Herrschaftsgebiet gehörte, aber Bürgereigentum war (im Gegensatz zum Koberstädter Domanialwald). Vom heutigen Krankenhaus über den Paddelteich bis zur Hanauer Koberstadt war die Territorialgrenze Ysenburg / Hessen-Darmstadt gleichzeitig auch die Grenze des Hainer Bürgerwaldes. Die kurze Nordgrenze der Hanauer Koberstadt war ebenfalls gleichzeitig Territorialgrenze und Grenze des Hainer Bürgerwaldes. Weiter östlich entlang der Langener Straße gab es keine Territorialgrenze, sondern diese Grenze schied den Hainer Bürgerwald (gemeinsamer Besitz) von dem Privatbesitz südlich davon. Auf der Karte ist deutlich zu erkennen, dass das Gebiet südlich der Langener Straße nicht bewaldet war.

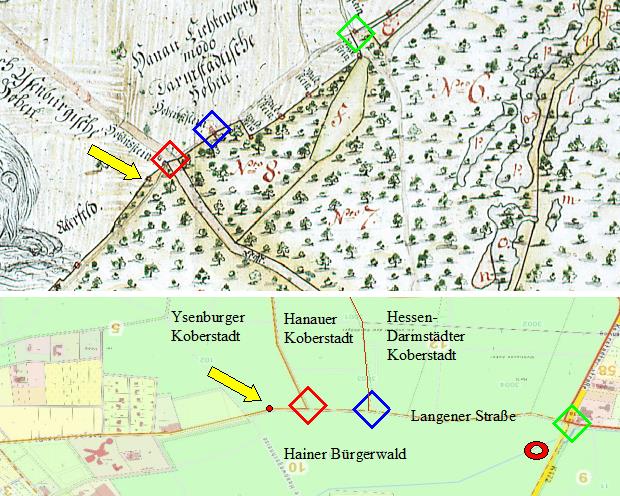

Der unten abgebildete Ausschnitt der Karte von Nicks zeigt die Südgrenze des Hainer Waldes (Süden ist oben). Darunter ist die um 180 Grad gedrehte moderne Karte abgebildet. Die zu diskutierende Grenzlinie verläuft entlang der "Langener Straße". Zur weiteren Orientierung:

Das

grüne Viereck auf beiden Karten entspricht dem heutigen

Parkplatz

an der Kreisstraße "beim Hotz". Am blauen Quadrat steht seit

1784

der jetzt versunkene Dreimärker, der den Grenzpunkt der

Hanauer,

Darmstädter und Ysenburger Territorium kennzeichnet. 1777

gehörte die Hanauer Koberstadt zu Hessen Darmstadt. Das rote

Quadrat zeigt den oben erwähnten Grenzpunkt der Hanauer

Koberstadt

mit dem nicht mehr vorhandenen Wappenstein Nr. 53.

Das

grüne Viereck auf beiden Karten entspricht dem heutigen

Parkplatz

an der Kreisstraße "beim Hotz". Am blauen Quadrat steht seit

1784

der jetzt versunkene Dreimärker, der den Grenzpunkt der

Hanauer,

Darmstädter und Ysenburger Territorium kennzeichnet. 1777

gehörte die Hanauer Koberstadt zu Hessen Darmstadt. Das rote

Quadrat zeigt den oben erwähnten Grenzpunkt der Hanauer

Koberstadt

mit dem nicht mehr vorhandenen Wappenstein Nr. 53.Bedeutsam ist, dass auf der Karte von Nicks die weiter nach Osten führende Grenze des Hainer Bürgerwaldes eingezeichnet ist. Und genau am ersten Grenzpunkt (gelber Pfeil) steht unser geheimnisvoller Kreuzstein! Es handelt sich also um einen Güterstein, der die Grenze des Hainer Bürgerwaldes mit dem südlich davon liegenden Ackerland kennzeichnet. Die beiden vorher genannten Steine sind auf der Karte mit "Hoheitsstein" (= Territorialgrenzstein) gekennzeichnet. Diese Bezeichnung fehlt bei unserem Kreuzstein. Der Vorläufer der Breite Haagwegschneise verlief etwas weiter westlich und folgte dann der

Museen und Lapidarien

In den Heimatmuseen in Neu-Isenburg, Dreieichenhain und Langen gibt es eine Reihe von Grenzsteinen zu besichtigen. Wenn diese Exemplare einer bestimmten Grenzline sind, werden sie im Einzelnen im Kapitel dieser Grenze beschrieben.

Haus zum Löwen, Neu-Isenburg

Dreieich-Museum, Dreieichenhain

Hier standen einige Grenzsteine vor dem Außenaufgang des Museums, weitere befanden sich - etwas versteckt- im Durchgang zum Restaurant "Burgbeitz". Die Steine im Außenbereich wurden aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen im November 2013 entfernt und im Januar 2014 zwischen Burgkirche und Palas neu aufgestellt. Mehr davon in dem Kapitel Lapidarien. Das Innenlapidarium im Gang zwischen Museum und Restaurant wurde 2017 aufgelöst.

Museum Altes Rathaus, Langen

Der rechts abgebildete Stein ist ein Abguss eines Grenzsteines, der den "Wildbannforst Dreieich markierte". Er ist ca. 80 cm hoch und vorne mit einem gewundenen Ast mit fünf Eichenblättern und vier Eicheln geschmückt. Darunter steht DRI / EICH (in zwei Zeilen). Lesen Sie -->hier mehr über diesen Stein.

Einzelsteine am Originalstandort

Einzelne Grenzsteine in Langen

Einzelne Grenzsteine in Sprendlingen

In dem Wäldchen nordöstlich des Hundeplatzes am Herrnröther Weg (-->Standort) kann man vier Grenzsteine finden, wobei der nordöstliche abgebrochen herausliegt. Sie sind mit "RW" gekennzeichnet. Auf modernen Flurkarten ist an den Standorten kein Grenzpunkt zu finden. Diese Steine markieren demnach keine aktuelle Grenze. Vermutlich markierten sie früher ein Grundstück des Herrn R.W. Wie dem auch sei, das Gelände ist Naturschutzgebiet, das nicht ohne weiteres betreten werden darf.

Einzelne Grenzsteine in Dreieichenhain

Der Wallgrabenweg führt entlang der drei Herrenweiher, die Teil der bastionären Befestigung Dreieichenhains waren (Abb. 1 und Abb. 2, aus Lit. Nahrgang (18)). Es fällt auf, dass im oberen Teich ein Wasserstrahl aus einem gewinkelten Rohr kommt, das im Wasser steht. Am Untertor befindet sich eine starke Pumpe, die Wasser aus dem Woog in den oberen Herrenweiher drückt. Ohne diese zusätzliche Wasserversorgung würden die Teiche im Sommer wahrscheinlich austrocknen, da der Zufluss aus den oben liegenden Wiesen zu gering ist. Das muss früher anders gewesen sein, denn ohne stärkeren Wasserzufluss hätten die Gräben der Bastion ihren Zweck nicht erfüllt. Erasmus Alberus beschrieb ca. 1535 einen Herrenborn, der sicherlich die Bastionsgräben speiste. Heute ist das ein wunderschöner, recht naturbelassener Ort. Auf der anderen, der Stadtmauer zugewandten Seite, sieht dies ganz andes aus. Hier haben sich die Anwohner der Stadtmauer den Stadtgraben ursupiert und Gebäude an die Stadtmauer angebaut. Eindeutige Verstöße gegen das Denkmalrecht, Baurecht und Naturschutzrecht! Details siehe unter https://www.steine-in-der-dreieich.de/Stadtmauer.html

Einzelne Grenzsteine in Götzenhain

Einzelne Grenzsteine in Neu-Isenburg

(-->Standort)

Einzelne Grenzsteine in Zeppelinheim

Einzelne Grenzsteine in Egelsbach

Einzelne Grenzsteine auf Privatgelände

Ich habe eine Reihe von Steinen auf Privatgelände identifizieren können. Sie werden im Rahmen der jeweiligen Grenzlinie beschrieben. Es folgen hier Steine in Gärten oder Toreinfahrten, die ich bisher noch nicht eindeutig zuordnen konnte.

Grenzsteine auf Offenthaler Privatgelände

Grenzsteine auf Götzenhainer Privatgelände

(Straßenstein an einer Kreisstraße; KO = Kreis Offenbach?)

Grenzsteine auf Dreieichenhainer Privatgelände

In einem Vorgarten am Anwesen Philipp-Holzmann-Straße 15 steht ein sehr hübsch mit Moos bewachsener Grenzstein, der sicherlich dort nicht immer stand. Ich werde gelegentlich die Anwohner fragen, woher dieser Stein stammt.

Im Lapidarium von Dortelweil sind zwei dieser Steine ausgestellt. Der Besitzer des Hauses informierte mich, dass der Stein schon vorhanden war, als er 1986 das Anwesen kaufte.

Grenzsteine auf Sprendlinger Privatgelände

Anmerkung 10/15: Beide Steine stehen jetzt im Langener Lapidarium.

Grenzsteine auf Buchschlager Privatgelände

Grenzsteine auf Egelsbacher Privatgelände

Grenzsteine auf Langener Privatgelände

Fährt man

auf der alten B 3 von Egelsbach nach Langen, sieht man

vor der Hochspannungsleitung rechterhand ein Gebäudekomplex -->Standort,

an dessen Nordostecke ein Grenzstein aus Sandstein steht. Er

trägt die Inschrift "CI" oder "CL". Die Eigentümerin

des Anwesens konnte

keine Angaben über die Herkunft des Steines machen (Foto: C.

Hartmann)

Fährt man

auf der alten B 3 von Egelsbach nach Langen, sieht man

vor der Hochspannungsleitung rechterhand ein Gebäudekomplex -->Standort,

an dessen Nordostecke ein Grenzstein aus Sandstein steht. Er

trägt die Inschrift "CI" oder "CL". Die Eigentümerin

des Anwesens konnte

keine Angaben über die Herkunft des Steines machen (Foto: C.

Hartmann)Grenzsteine auf Urberacher Privatgelände

Grenzsteine auf dem Gelände des Seligenstädter Bauhofs

Nachtrag 11/2013: Erfreulicherweise hat man zwischenzeitlich in Seligenstadt den historischen Wert dieser Grenzsteine erkannt. Man hat sie sehr repräsentativ im Seligenstädter Rathaus aufgestellt. Lesen Sie --> hier einen Bericht der Offenbach-Post.

Nachttrag 2/2014: Timo Seibert aus Offenthal teilte mit, dass im Seligenstädter Museumsdepot des Kreises Offenbach zwei schöne Grenzsteine aufbewahrt werden, einer mit dem Mainzer Rad und der Jahreszahl 1774, der andere mit einer Bischhofmütze und der Inschrift "RR3J"? und 1755 (Fotos liegen vor).

Nach oben

Einzelne Grenzsteine in Stadgebiet von Offenbach

Die

Grenzsteine an den jetzigen und ehemaligen Grenzlinien werden in

anderen Kapiteln dieser Website beschrieben. Im Stadtgebiet selbst gibt

es drei Grenzsteine, die im Denkmalverzeichnis des Landes Hessens

verzeichnet (DenkXweb) verzeichnet sind.

Die

Grenzsteine an den jetzigen und ehemaligen Grenzlinien werden in

anderen Kapiteln dieser Website beschrieben. Im Stadtgebiet selbst gibt

es drei Grenzsteine, die im Denkmalverzeichnis des Landes Hessens

verzeichnet (DenkXweb) verzeichnet sind.  Der erste Stein steht im Lilipark gegenüber dem Haus für Stadtgeschichte (DenkXweb).

Er besteht aus rotem Sandstein und ist teilweise beschädigt. Man

erkennt ein "B" und darunter "1789". Der zweite Stein findet man an der

Nordseite der Eberhard-von-Rochow-Straße an deren Abzweig

von der Senefelder Straße (DenkXweb).

Er ist besteht aus Basalt (?), besitzt einen quadratischen Grundriss (

x cm) und einen flachen Kopf mit einem Kreuz als Weisung. Es soll

seitlich ein "D" eingemeißelt sein. Der dritte Stein soll nach DenkXweb im Dreieichpark

unter einer der historischen Betonkonstruktionen stehen. Im Juli 2023

konnte ich ihn nicht finden. Ich bin am Recherchieren, was aus ihm

geworden ist.

Der erste Stein steht im Lilipark gegenüber dem Haus für Stadtgeschichte (DenkXweb).

Er besteht aus rotem Sandstein und ist teilweise beschädigt. Man

erkennt ein "B" und darunter "1789". Der zweite Stein findet man an der

Nordseite der Eberhard-von-Rochow-Straße an deren Abzweig

von der Senefelder Straße (DenkXweb).

Er ist besteht aus Basalt (?), besitzt einen quadratischen Grundriss (

x cm) und einen flachen Kopf mit einem Kreuz als Weisung. Es soll

seitlich ein "D" eingemeißelt sein. Der dritte Stein soll nach DenkXweb im Dreieichpark

unter einer der historischen Betonkonstruktionen stehen. Im Juli 2023

konnte ich ihn nicht finden. Ich bin am Recherchieren, was aus ihm

geworden ist. Nach oben

DRI EICH - Stein

Im Langener Stadtmuseum (Altes Rathaus) und im Dreieich-Museum in Dreieichenhain sind zwei Abgüsse eines Steines zu finden, dessen Original im Stiftsmuseum in Aschaffenburg steht. Es handelt sich um ein aus zwei Bruchstücken zusammengesetzte ca. 60 cm hohe Steinsäule. Der Stein ist schön ornamental verziert. Auf der Vorderseite erkennt man Eichenblätter mit Eicheln. Seine Besonderheit für unsere Lokalhistorie ist die Tatsache, dass im unteren Bereich "DRI / EICH" (in zwei Zeilen) eingemeißelt ist. Es soll sich um den oberen Teil eines Grenzsteins des Wildbanns Dreieich handeln. Die Steinfragmente wurden 1920 vom Aschaffenburger Museum erworben. Sie sollen von der westlichen Seite der alten Aschaffenburger Mainbrücke stammen und den östlichsten Grenzpunkt des Wildbanns Dreieich markieren (s. Dokumentation unten).

Museen der Stadt Aschaffenburg

Rätselhaft war die Tatsache, dass diese Säule auf allen vier Seiten bearbeitet war und dass sie sicherlich kein üblicher Grenzstein war. Es handelt sich auch nicht um eine Zweitverwendung, da "DRI EICH" von Anfang an auf der Vorderseite der Säule eingemeißelt war.

Die erste Brücke wurde 989 unter Erzbischof Willigis aus Holz erbaut. 1408 wurde die Mainbrücke durch schweren Eisgang zerstört. Ab 1140 wurde begonnen, die Holzbrücke durch einen steinerne zu ersetzen. 1338 wurde im Dreieicher Weistum, das oben zitiert wurde, das Brückenkreuz als Grenzpunkt des Wildbanns erwähnt. Erst Ende des 15. Jahrhunderts konnte die Steinbrücke endlich fertiggestellt werden. Anzumerken ist allerdinge, dass das Kreuz auf beiden Abbildungen nicht "mitten vff die brucken" steht, sondern auf einem Bogen der südwestlichen Brückenhälfte. Lit. Grimm, A. In Lit. Scharff wird dazu ausgeführt, dass das Kreuz den "Schiffsgang", d.h. die Fahrrinne bezeichnet, welche wohl die Grenze darstellte,

Nachtrag: Frau Anja Lippert, Stadt Aschaffenburg, stellte mir Literatur über die Aschaffenburger Brücke zur Verfügung, in der auch dieses Kreuz erwähnt wird. In einer Fußnote wurde eine Literaturstelle von Nahrgang aus dem Jahr 1958 erwähnt. Der Nestor der Dreieicher Heimatforscher schrieb:

... "Von diesem einzigen erwähnten Grenzzeichen der Dreieich, dem Kreuz auf der Aschaffenburger Mainbrücke, wird heute noch ein Teil des Schaftes mit Eichenblattranken und der Inschrift "DRIEICH" im Stile der Zeit um 1200 im Stiftsmuseum in Aschaffenburg aufbewahrt."

Lit.: Nahrgang (14).

Dokumentation:

1. Beschriftung der Infotafel im Museum:

Grenzstein der Gemeinde Dreieich

Der Pfeiler zeigt auf der linken Seite eine Reihe von Palmetten, rechts Blattranken. Auf der Vorderseite ist eine Eichenblattranke zu erkennen. Auf dem Fuß ist eine Inschrift eingeschlagen: DRI / EICH, die von der Letztverwendung des Architekturfragmentes als Grenzstein zeugt. Der obere Rand des Pfeilers ist abgearbeitet, er war ursprünglich vielleicht an einer Kirche verbaut, bevor er zu einem Grenzstein umfunktioniert wurde.

2. Datenblatt MSA 423

Grenzstein Dreieich.

Achteckiges Pfeilerstück.

Vorderseite: senkrechte Blattranken, leicht in die Vorderfläche eingetieft. Oben Reste eines eingeschlagenen Wortes.

Unten: Initialschrift " DRI EICH", dabei die Wortteile untereinander angeordnet.

Linke Seitenfläche: Blattpalmetten; rechte Seite: Eichblattmuster.

Rückseite: Blattmuster verschlagen. Die Eckschrägen glatt mit aufgesetzten, tauähnlichen Vorlagen

Objektmaß: 55 x 25 x 25 cm, Sandstein, rötlich.

Bemerkungen: Grenzstein: Herbert Paulus: "Die Starnberger Fragmente" Neue karolingische Ornamentsteine in Bayern - Für die geplante, jedoch nicht erschienene Festschrift Kömstedt. Erschienen in den "Nachrichten des Deutschen Instituts für merowingisch-karolingische Kunstformen". 1951, S. 5, Erlangen. Nach Paulus 1920 von J. Friedrich erworben (P. S. 5, Anmerkung A 20) Paulus datiert den Aschaffenburger Stein ebenso wie die beiden Fragmente im Heimatmuseum

Starnberg - wenn auch mit Vorsicht - ins 9. Jh. - Der Inschrift-Charakter ist von Paulus für die Datierung nicht herangezogen.

Zusatzinformation: Jean Friedrich leitete das Aschaffenburger Museum zwischen 1900 und 1930.

3. Anmerkung 20 aus Herbert Paulus: "Die Starnberger Fragmente" Neue karolingische Ornamentsteine in Bayern

Der Stein wurde im Jahre 1920 dem Stadtmuseum zu Aschaffenburg einverleibt, wie das aus einem Brief des damaligen Aschaffenburger Konservators Johann Friedrich an die Direktion des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg hervorgeht. Das Aschaffenburger Inventar ist verbrannt. Anamnestisch gibt der derzeitige Leiter, Dr. E. Schneider, unterm 1. 12. 50 folgendes bekannt: „Der Stein stammt vom jenseitigen Ufer der alten Aschaffenburger Main-Brücke und dürfte die nordöstlichste Markierung des Wildbannforstes Dreieich gewesen sein." - Als Entstehungszeit dürfte der Anfang des 13. Jh. in Frage kommen.

4. Infotafel Stadtmuseum Langen

Grenzstein (Abguss) markierte den Wildbannforst Dreieich

5.. Inventarverzeichnis Dreieich-Museum

Inv.Nr.: DRM 96/305: Nachbildung: Oberer Schaft des Grenzsteines der Dreieich auf der Brücke zu Aschaffenburg, Original im Stiftsmuseum Aschaffenburg.

6. Text in "Hessische Heimat" 27 (1977), Heft 2, 2. Umschlagseite (auf der Titelseite ist der Stein abgebildet)

Stein des Hainer Wildbanns, um 1200

Kommentar:

Nicht korrekt ist die Überschrift der Infotafel im Aschaffenburger Museum ("Grenzstein der Gemeinde Dreieich"). Die Stadt Dreieich wurde 1977 gegründet. Die Inschrift auf der Säule ist sicherlich nicht nachträglich eingefügt worden: Zunächst einmal stellte der Steinmetz eine Steinsäule mit rechteckigem Grundriss her. Dann wurden die Eckschrägen mit den tauähnlichen Vorlagen geschlagen. Danach meißelte der Steinmetz die Ornamente in die übriggebliebenen Flächen der ursprünglichen Steinsäule. Es ist auf dem Bild deutlich zu erkennen, dass die Fläche in der DRI EICH eingemeißelt ist, der ursprünglichen Ebene der Steinsäule entspricht.

Ich danke Frau Anja Lippert von der Stadtverwaltung Aschaffenburg für die Überlassung der Bilder und des Datenblattes und Frau Clara Hartmann für die Fundstelle Paulus.

Stein am Gerichtsort Haselberg

Der

Gerichtsort Haselberg taucht immer mal wieder in alten

Unterlagen

zum Wildbann Dreieich auf. Daher soll der Stein, der diesen Ort

markiert, hier beschrieben werden. Er steht südlich von

Rüsselsheim -->Standort am Grenzpunkt von fünf

Gemarkungen:

Seilfurt-Rüsselsheim, Königstädten, Hof

Schönau,

Bauschheim und Bischofsheim. Man erreicht ihn, wenn man die BAB

Ausfahrt Rüsselsheim Mitte in südlicher

Richtung nimmt

und die erste Parkmöglichkeit nutzt (s. Karte rechts,

Quelle: E.E. Metzner). Man kann diesen Spaziergang sehr

schön mit einem sehr empfehlenswerten Besuch der alten

Opel-Rennbahn im Wald auf der anderen Straßenseite verbinden.

Der

Haselberg-Stein ist ein Granit-Findling, auf dem die Grenzen der

Gemarkungen eingraviert sind (Norden nach unten). Eine Infotafel gibt

Hintergrundinformationen. Im Internet gibt ein Artikel

von E.E. Metzner

zusätzliche Informationen. Ich erinnere mich, etwas

über die

Beziehung des Gerichtsortes Haselberg zur engeren Landschaft Dreieich

gelesen zu haben. Ich werde berichten.

Der

Gerichtsort Haselberg taucht immer mal wieder in alten

Unterlagen

zum Wildbann Dreieich auf. Daher soll der Stein, der diesen Ort

markiert, hier beschrieben werden. Er steht südlich von

Rüsselsheim -->Standort am Grenzpunkt von fünf

Gemarkungen:

Seilfurt-Rüsselsheim, Königstädten, Hof

Schönau,

Bauschheim und Bischofsheim. Man erreicht ihn, wenn man die BAB

Ausfahrt Rüsselsheim Mitte in südlicher

Richtung nimmt

und die erste Parkmöglichkeit nutzt (s. Karte rechts,

Quelle: E.E. Metzner). Man kann diesen Spaziergang sehr

schön mit einem sehr empfehlenswerten Besuch der alten

Opel-Rennbahn im Wald auf der anderen Straßenseite verbinden.

Der

Haselberg-Stein ist ein Granit-Findling, auf dem die Grenzen der

Gemarkungen eingraviert sind (Norden nach unten). Eine Infotafel gibt

Hintergrundinformationen. Im Internet gibt ein Artikel

von E.E. Metzner

zusätzliche Informationen. Ich erinnere mich, etwas

über die

Beziehung des Gerichtsortes Haselberg zur engeren Landschaft Dreieich

gelesen zu haben. Ich werde berichten.Der Karlstein

Der Karlstein vor dem Rathaus in Karlstein hat eine sagenhafte Geschichte: Hier der Text einer dabeistehenden Infotafel:

Der Karlstein vor dem Rathaus in Karlstein hat eine sagenhafte Geschichte: Hier der Text einer dabeistehenden Infotafel:

Der heutige Ortsname „Karlstein a. Main" geht auf einen

alten Grenzstein an der ehemaligen Gemarkungsgrenze zwischen den Ortsteilen

Dettingen und Großwelzheim am Mainufer zurück. Er wird unter der lateinischen

Bezeichnung „lapis Caroli" bereits in verschiedenen frühen Urkunden und

Karten erwähnt, erstmals um etwa 900 n. Chr. in der Aschaffenburger

Forstbeschreibung. Der Sage nach soll Karl der Große an dieser Stelle bei

seinen Aufenthalten im Kloster Seligenstadt über den Main übergesetzt haben, um

Jagdausflüge in den Spessart zu unternehmen.

Lange galt der Karlstein als verschollen. 2010 entdeckte

Bürgermeister Winfried Bruder aufgrund eines Hinweises von Edwin Hussi an der

Gemarkungsgrenze von Dettingen und Großwelzheim, links von der Bundesstraße 8

in Rich¬tung Kahl, diesen Grenzstein. Er ist aus rotem Sandstein und trägt die

Nr. 2, was der Grenzbeschreibung von 1699 entspricht. Er ist 1,05 m hoch und 250

kg schwer.

Einsamer Grenzstein im Breidert (Ober-Roden) erhält Gesellschaft

Bei

einer Begehung mit Herrn Karlheinz Weber (s. OP-Artikel) wurde der

Stein (Nr. 1 auf der Karte) dokumentiert: Die Nordseite ist mit

einem "F" und die Südseite mit einem "G"

gekennzeichnet. Wir haben noch keine Erklärung für

diese

Beschriftung. Auf der Nordseite der Wenzelswiese fanden wir einen

abgebrochenen Güterstein. An dem oben erwähnten Weg

südlich der Wenzelwiese, der mittig ziemlich dicht mit blau

gekennzeichneten Basalt-Grenzsteinen markiert ist,

stießen

wir an einer leichten Biegung

auf einen herausliegenden Stein (Nr. 2 auf der Karte), den wir an Ort

und Stelle wieder aufrichteten. Die Inschrift auf der Nordseite war

zunächst rätselhaft;

schließlich identifizierten

wir

sie als spiegelverkehrte "14". Auf der anderen Seite war

nichts zu

erkennen. Ca. 80 m weiter

Bei

einer Begehung mit Herrn Karlheinz Weber (s. OP-Artikel) wurde der

Stein (Nr. 1 auf der Karte) dokumentiert: Die Nordseite ist mit

einem "F" und die Südseite mit einem "G"

gekennzeichnet. Wir haben noch keine Erklärung für

diese

Beschriftung. Auf der Nordseite der Wenzelswiese fanden wir einen

abgebrochenen Güterstein. An dem oben erwähnten Weg

südlich der Wenzelwiese, der mittig ziemlich dicht mit blau

gekennzeichneten Basalt-Grenzsteinen markiert ist,

stießen

wir an einer leichten Biegung

auf einen herausliegenden Stein (Nr. 2 auf der Karte), den wir an Ort

und Stelle wieder aufrichteten. Die Inschrift auf der Nordseite war

zunächst rätselhaft;

schließlich identifizierten

wir

sie als spiegelverkehrte "14". Auf der anderen Seite war

nichts zu

erkennen. Ca. 80 m weiter Ohne weitergehende Recherche in den Archiven kann man den historischen Kontext der drei Grenzsteine nicht nachvollziehen. Ober- und Nieder-Roden gehörten früher zur Röder Mark. Das bedeutet, dass der Wald den dortigen Gemeinden gemeinsam gehörte. Davon unberührt waren die Jagd- und sonstigen Nutzungsrechte der Territorialherren. Es gab im Mittelalter und in der frühen Neuzeit heftigste Streitereien zwischen den unterschiedlichen Parteien. 1819 wurden die Waldgebiete der Rödermark unter den Gemeinden aufgeteilt und die Grenzen besteint. Seit diesem Zeitpunkt gibt es im besagten Waldabschnitt die Grenze zwischen Ober- und Nieder-Roden. Diese Grenze stieß südlich der heutigen B 45 auf die Grenze der Röder Mark zur Babenhäuser Mark. Die Steine 2 und 3 können demnach nichts mit der Grenze der beiden Marken zu tun haben, es sei denn, dass das Gelände zwischen dem Weg südlich der Wenzelswiese bis zur Grenze der Babenhäuser Mark unbewaldet war. In diesem Fall würden die Steine 2 und 3 die Grenze der Röder Mark zu einer Wiese im "Niemandsland" markieren. Auf dem Messtischblatt von 1887 ist zu erkennen, dass das Gebiet südlich der Steine 2 und 3 nicht bewaldet war ("Kratzenrott"); auf der modernen Flurkarte sind dort noch Ackerstreifen zu erkennen, die allerdings nicht bis zur Markwaldgrenze reichen. Gehören die Steine 2 und 3 möglicherweise zu der Besteinung dieser Grundstücke? Dies gilt sicherlich für die blau gekennzeichneten Basaltsteine auf diesem Weg.

Gegen die oben erwähnte These, dass die Gemarkungsgrenze früher anders verlaufen ist (blaue Linie) spricht, dass dort im weiteren Verlauf keine Steine gefunden werden konnten. Bei einer weiteren Begehung wurde ein recht verwitterter Grenzstein aus hellem Sandstein auf der heutigen Grenzlinie, ca. 20 m südwestlich des Knick der Grenze von Südwest nach Nordost (s. Karte oben). Die Herkunft des Stein Nr. 1 bleibt ungeklärt. Für einen Ober-Rodener Lokalhistoriker sind das höchst interessante Fragestellungen.

In der Offenbach-Post (Online Ausgabe) wurde am 3. 4. 2013 über diese Steine unter der Überschrift "Alter Schutt aus Messenhausen" berichtet. Ein Lokalhistoriker behauptet, dass die Steine 2 und 3 die Grenze der Röder Mark kennzeichnen, ohne dass er einen Beleg dafür nennt (die Markwaldgrenze verlief weiter südlich, s. o.). Seine Anmerkungen zum Stein 1 sind recht gewagt: Er behauptet, der Stein sei "1303 bei Messenhausen aufgestellt und Jahrhunderte später bei Wegarbeiten ausgebuddelt worden. Als illegal entsorgter Bauschutt der angeblich so guten, alten Zeit wurde er einfach im Ober-Röder Wald abgekippt." Das "M" auf dem Stein stehe für Messenhausen.

In dem Artikel genannten Vertrag zwischen Eppstein und Hanau vom 13.4.1303 geht es mitnichten um zu klärende Grenzstreitigkeiten, sondern um bestimmte Rechte im Dorf Ober-Roden (StAD, B10, 56). Ober-Roden besitzt auch eine Grenze zu Messel, an dessen Grenzen die Steine nachgewiesener Weise mit "M" bezeichnet sind. Der Stein könnte also auch von der Messeler Grenze stammen. Dies ist aber irrelevant, weil der Stein Nr. 1 auf der einen Seite mit einem "G" und auf der anderen Seite wahrscheinlich mit einem "F", mit Sicherheit nicht mit einem "M" gekennzeichnet ist. Dem "Lokalhistoriker" sei angeraten, sich in den Archiven mit den alten Flurgrenzen und dem Waldteilungsprotokoll von 1819 zu beschäftigen, bevor er diesen Bauschutt-Unsinn in der Offenbach-Post dem staunenden Publikum präsentiert. Wie dem auch sei, die Herkunft des Steines Nr. 1 ist immer noch ungeklärt.

Der Adlerstein

Clara Hartmann machte mich auf einen Stein vor einem Haus in Darmstadt in der Nähe des Botanischen Gartens aufmerksam. Sie identifizierte ihn als eine Kopie des Adlersteins. Das Original befindet sich im Heimatmuseum in Wald-Michelbach. Auf dem Originalstandplatz (-->Standort) ist wiederum eine Kopie aufgestellt. Eine weitere Kopie steht im Garten des Landratsamtes in Heppenheim. -->Hier kann man eine Beschreibung von Eberhard Gutberlett nachlesen. Ich verwendete einige Mühen, die Schicksale des Originals und der Kopien aufzuklären, was mir leider nicht ganz gelang. Ich verfasste einen Bericht, der hier auszugsweise wiedergegeben wird:

Ich besuchte das Überwälder Heimatmuseum und erstand dort die Publikation von Joachim

Hänsch „Der Adlerstein in Wald-Michelbach“. Dort ist zu lesen, dass zwei

Duplikate aus Stein existieren: von Bildhauer Merker (1991) und

Steinmetzmeister Heldmann (zu Beginn der 70er Jahre). Der Odenwälder Zeitung

sei zu entnehmen, dass noch zwei weitere Kopien bestehen. Einer sei im Besitz

des ehemaligen Landrates Lommel, der andere wurde 1980 in einer Ausstellung

über historische Grenzsteine gezeigt.

Natürlich suchte

ich auch den Originalstandplatz auf. Dort steht die Steinkopie aus den 70 er

Jahren. Wie ich es verstanden habe, wurde das Original gegen die Kopie

ausgetauscht, weil man einen Diebstahl fürchtete. Das Original wurde in den

nicht öffentlich zugänglichen Garten des Landratsamtes in Heppenheim verbracht.

Als 1991 das Überwald-Museum eröffnet wurde, kam das Original in das Museum und

eine zweite Steinkopie in den Garten des Landratsamtes.

Jetzt wollte ich

es wissen: Ich klingelte an der Tür des Anwesens in Darmstadt. Der Besitzer, Herr

R. R., erklärte mir, dass es sich um eine Kopie aus Kunststein handelt,

den er über Herrn Lommel in seinen Besitz bekommen habe. Herr R. ist Autor

von vielen heimatgeschichtlichen Veröffentlichungen.

Während des Gespräches fiel der Name G. M. aus Nordheim.

Ich kontaktierte

Herrn M., der ebenfalls ein anerkannter Heimatforscher ist. Er teilte

mit, dass er in den 1980er Jahren zwei Kopien hat herstellen lassen. Er

wisse

aber nicht, wo sich die zweite Kopie befände. Entweder er oder

Herr Reutter

erzählten mir, dass die Kopie des Adlersteins irgendwann gestohlen

wurde (?). Weitere Recherchen im Umkreis des verstorbenen

Landrats führten zu keinem Ergebnis. Auch im Garten seines

ehemaligen Anwesens war die vierte Kopie nicht aufzufinden. Aber

irgendwo im Raum Heppenheim- Bensheim- Auerbach steht die

vierte Kopie des Adlersteins. Vielleicht können Leser dieser

Zeilen einen Hinweis geben.

Nach oben